- TOP|会社設立

- ›

- 【社長の資産運用】成功・失敗を分けるものとは-社長のための資産形成戦略Vol1

- ›

- 社長引退の選択肢(1)事業承継-社長のための資産形成戦略Vol34

社長引退の選択肢(1)事業承継-社長のための資産形成戦略Vol34

社長引退の3つの方法

社長の財産状況や今後の収入や支出を確認すると、ある程度、社長を辞められる年齢が見えてくるでしょう。

次に考えたいのが、「どのようなかたちで引退するか」ということです。

一般的には次の3つのうちのいずれかの方法を選択することになります。

- ①後継者に事業を引き継ぐ(事業承継)

- ②会社もしくは事業を売却する(M&A)

- ③会社をたたむ(清算)

①事業承継後継者がいる場合は株式を集める

ここからは、それぞれの選択を行うにあたっての注意点について説明していきます。

まずは事業承継です。

中小企業の後継者不足は、日本の社会問題となっています。

国を挙げて対策を打ち出しているものの、事業承継を成功させるには社長自身が主体的に動く必要があります。

事業承継をするにあたっては、当然ながら後継者を決めなくてはいけません。

多くの場合は社長の子が後継者になると考えられますが、子以外の親族や従業員が後継者になることも可能です。

このときに考えておきたいのが、「株式(自社株)を分散させない」「相続税に備える」という2点です。

この2つの要素を両立させつつ着地させることを意識してください。

株式を分散させない理由は、事業承継後の会社運営を円滑に進めるためです。

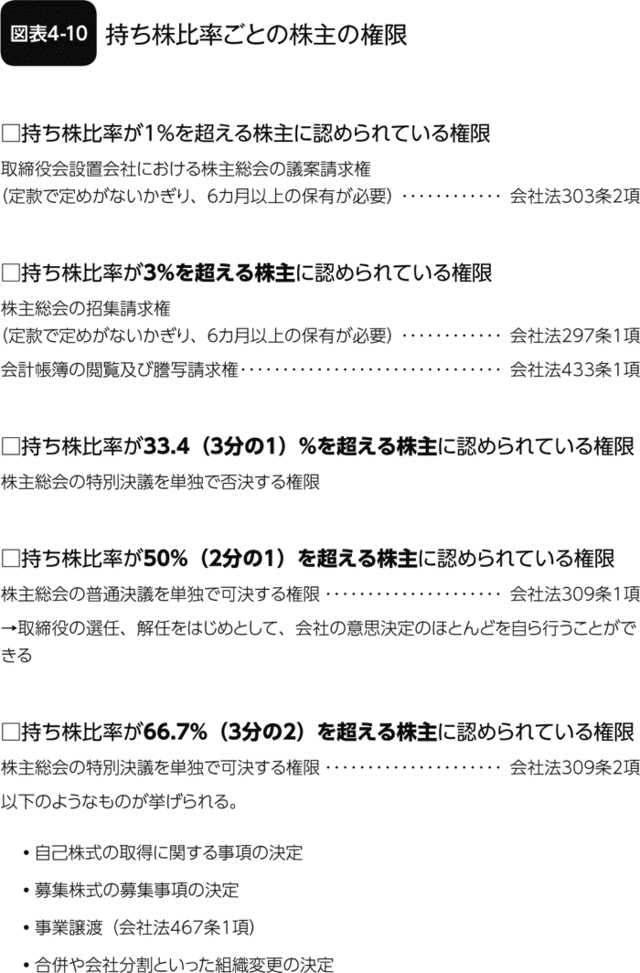

事業承継を行うには、社長は会社の株式(自社株)を引き継ぐ必要があり、株数に応じて会社に対する権利が変わっていきます(図表4-10)。

たとえば、社長の子どもが2人いるからといって、それぞれに50%ずつの自社株を相続させた場合、株主総会の単独決議はできなくなります。

この状況で株主2人の意見が合わない場合、会社として身動きがとれない状態になってしまいます。

このように、株式を分散させると、経営に関係のない人が会社の経営権を持つことになります。

すると、不合理な要求を出されたり、不当に配当金などを要求されたりする可能性が出てくるのです。

また、会社が事業に使っている資産のなかに、社長個人の財産が含まれていないかチェックしてください。

たとえば、自社ビルの建物は会社名義でも、土地が社長名義になっているようなケースはよく見られます。

そうすると、自社株だけでなく、社長名義の土地も後継者に相続させなければ、相続後の会社経営に支障をきたすかもしれません。

このように、社長の財産をいかに分割するかが事業承継にとって重要なため、社長は生前に遺言を残しておくべきです。

遺言がなければ、会社の株式は相続人で共有されます。

そして、相続人同士の遺産分割協議がまとまるまで、その状態が解消されません。

遺産分割協議がスムーズに進めばいいのですが、相続は事業承継の問題にとどまりませんから、さまざまな事情から遺産分割できなくなる可能性があります。

将来に起き得るトラブルを未然に防ぐためにも、遺言書に自社株や事業用財産を後継者に相続させることを明記しておきましょう。

また、「相続税対策は「二次相続」や「認知症」まで考えよう-社長のための資産形成戦略Vol40」で説明する民事信託を使えば、さらに柔軟に遺産分割のかたちを指定することが可能です。

こちらも併せて検討してください。

遺留分を侵害しないよう注意

自社株や事業用財産は後継者に集約すべきとお伝えしました。

このとき、他の相続人がいる場合は「遺留分」に配慮する必要があります。

遺留分とは、法律によって決められている相続財産の「最低限の取り分」のことです。

遺留分の対象となる財産には、相続開始時の被相続人の財産のほか、被相続人から遺贈(被相続人が法定相続人や法定相続人以外の人に遺産をあげること)された財産も含まれます。

また、被相続人が生前に贈与した財産も遺留分の対象になる可能性があります。

遺留分の割合は民法で定められており、直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合(配偶者や子など)は2分の1です。

被相続人の兄弟姉妹は、たとえ相続人であったとしても遺留分が認められていません(図表4-11)。

遺言を残すときは、後継者への財産移転に加えて、他の相続人には最低限、遺留分を侵害しないよう財産を残す必要があります。

たとえば、法定相続人が子2人(A・B)で、遺留分算定の基礎となる財産の価額が4億円だったとしましょう。

すると、2人の相続人には、それぞれ次のとおり遺留分が認められます。

4億円×子の全体的遺留分2分の1×法定相続分2分の1=子1人あたりの遺留分1億円

では、このケースにおいて、自社株や事業用財産を合計して3.5億円だったとしましょう。

この財産を後継者であるAに集約させると、相続人Bは5,000万円しか相続できないことになります。

もしも、BがAに対して遺留分を請求すると、Aは5,000万円を支払わなくてはいけません。

しかし、Aが相続したのは自社株や事業用財産という、基本的に換金ができないものです。

このような状況になると、AとBの間でトラブルが起きることは明らかです。

このような遺留分の問題を防ぐためにも、社長として事業承継をするなら、自社株や事業用財産以外に、金融資産を多く残す必要があります。

投資信託などの金融資産が豊富であれば、遺留分を侵害することなく、スムーズに事業承継を行うことができます。

▼社長のための資産形成戦略 シリーズ

- Vol1 社長のための資産形成戦略-【社長の資産運用】成功・失敗を分けるものとは

- Vol2 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。架空のストーリーから見る失敗ポイント①ガムシャラ期

- Vol3 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。架空のストーリーから見る失敗ポイント②成熟期

- Vol4 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。架空のストーリーから見る失敗ポイント③リタイア期

- Vol5 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。理想的なゴールとは

- Vol6 社長のための資産形成戦略-パーソナルファイナンスとは?3つのポイントから資金繰りの戦略を考える

- Vol7 社長のための資産形成戦略-創業期は「生き残り」を最優先に!キャッシュを手元に残すためにできること

- Vol8 社長のための資産形成戦略-儲かる前に対策を!創業期にやってはいけない節税方法

- Vol9 社長のための資産形成戦略-創業期の王道的節税(1)役員報酬最適化

- Vol10 社長のための資産形成戦略-創業期の王道的節税(2)旅費日当の活用

- Vol11 社長のための資産形成戦略-創業期の王道的節税(3)社宅の家賃を経費に

- Vol12 社長のための資産形成戦略-利益が出た後ではもう遅い?創業期から税理士と顧問契約するメリット

- Vol13 社長のための資産形成戦略-成長期の節税は攻守のバランスがカギ!攻めの節税対策とは?

- Vol14 社長のための資産形成戦略-成長期はリスクへの備えも万全に!守りの節税対策について

- Vol15 社長のための資産形成戦略-社長個人の節税になる?資金繰りにも役立つ「小規模企業共済」とは

- Vol16 社長のための資産形成戦略-消費型節税はホントに節税になるのか見極めが肝心

- Vol17 社長のための資産形成戦略-融資の活用は慎重に!融資との付き合い方やタイミングについて

- Vol18 社長のための資産形成戦略-成熟期に社長個人の資産形成を本格化すべき理由

- Vol19 社長のための資産形成戦略-銀行の言いなりはNG!成熟期の銀行との付き合い方

- Vol20 社長のための資産形成戦略-投資には絶対公式がある?ポイントとなる3つの要素

- Vol21 社長のための資産形成戦略-投資収益率(リターン)の決定要因とは?

- Vol22 社長のための資産形成戦略-リスクの意味とリターンとの関係性を正しく理解しよう

- Vol23 社長のための資産形成戦略-長期分散投資はリスクコントロールに効果的?

- Vol24 社長のための資産形成戦略-投資信託とは?メリットと注意点をわかりやすく解説

- Vol25 社長のための資産形成戦略-インデックスファンドとアクティブファンドの違い【どっちがおすすめ?】

- Vol26 社長のための資産形成戦略-資産運用にファイナンシャルアドバイザーは必要?何を助言してくれる?

- Vol27 社長のための資産形成戦略-余裕があれば法人での資産運用も!会社の資金で投資した場合の取り扱い

- Vol28 社長のための資産形成戦略-社長がやってはいけない投資【金融商品で損をしないための最適解とは?】

- Vol29 社長のための資産形成戦略-「不動産投資はやめておけ!」安易にすべきではない理由

- Vol30 社長のための資産形成戦略-リタイア期の落とし穴|いつ経営から退く?失敗しないためのプランとは

- Vol32 社長のための資産形成戦略-リタイア・退職後の収支はどうなる?資産運用のススメ

- Vol33 社長のための資産形成戦略-リタイア後に年金はいつから受け取る?退職金はどう準備する?

- Vol34 社長のための資産形成戦略-社長引退の選択肢(1)事業承継

- Vol35 社長のための資産形成戦略-社長引退の選択肢(2)M&A

- Vol36 社長のための資産形成戦略-社長引退の選択肢(3)会社清算

- Vol37 社長のための資産形成戦略-相続税って何?基本をわかりやすく解説

- Vol38 社長のための資産形成戦略-生前にできる相続税対策|暦年課税による生前贈与と特例の活用

- Vol40 社長のための資産形成戦略-相続税対策は「二次相続」や「認知症」まで考えよう

- Vol42 社長のための資産形成戦略-「相続税を資産運用で取り戻す」という考え方