- TOP|会社設立

- ›

- 会社設立前に確認したい 48項目徹底検討

- ›

- 会社設立後は社会保険に加入!手続きや必要書類を徹底解説!起業前に要確認!

会社設立後は社会保険に加入!手続きや必要書類を徹底解説!起業前に要確認!

▼目次

- 会社設立後に必要な社会保険とは?

- 会社設立後の社会保険加入は義務

- 社会保険に未加入の場合は罰則が科される

- 社会保険料はいくらかかる?

- 社会保険(健康保険)は資格取得した日(加入日)から適用される

- 社会保険の加入手続きの流れ

- 社会保険の加入手続きは自分でできるか?

- 社会保険は事業主と従業員が安心して働くための大事な基盤

会社設立が完了すると、社会保険の加入手続きも同時にしなければいけません。

なかには「従業員を雇わないからしなくても大丈夫」と考える人もいるかもしれませんが、たとえ社長一人の会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)には加入する義務があります。

また、社会保険に未加入のままだと罰則が発生する可能性もあります。思わぬトラブルに陥らないためにも、社会保険について正しく理解しておきましょう。

この記事では、会社設立後に必要になる社会保険の概要、保険料はいくらかかるのか?加入手続きは自分でできるのか?などを解説していきます。

会社設立後に必要な社会保険とは?

まずは社会保険とは何か簡単に説明します。

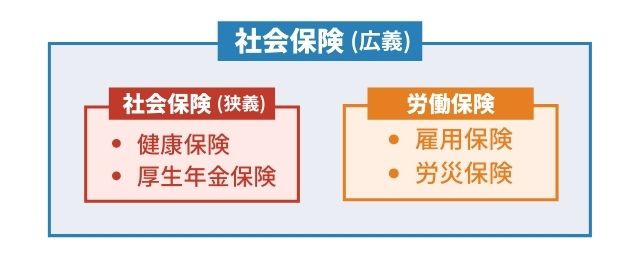

社会保険には、上の図のように「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」があります。「狭義の社会保険」とは、健康保険と厚生年金保険のことです。「広義の社会保険」とは、これらに労働保険(雇用保険と労災保険)を加えた大きなまとまりを意味します。

健康保険は、病気やケガ、出産・死亡時に備えるための保険です。厚生年金保険は、会社員や公務員などを対象にした公的年金制度の1つになります。

雇用保険は、失業手当や育児休業給付金などの支給に関わる保険です。雇用の安定や就職の促進を目的としています。労災保険は、勤務中・通勤中のケガや病気、死亡に備える保険制度です。

一般に「社会保険」というと狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険)を意味します。ただ、労働保険(雇用保険・労災保険)も含めて「社会保険」と呼ばれることもある点は覚えておきましょう。

会社設立後の社会保険加入は義務

前述のとおり、会社設立後は社会保険に加入することが義務となっています。たとえ社長一人の会社であっても社会保険(健康保険と厚生年金保険)には加入する必要があります。そして、従業員を雇用する場合は労働保険(雇用保険と労災保険)にも加入しなければいけません。

また、2024年10月からは社会保険への加入対象となる人の範囲が広がりました。パート・アルバイトの人であっても働き方や金額によっては加入することになります。

社会保険に未加入の場合は罰則が科される

会社設立後、社会保険に未加入の場合は罰則が科される場合があります。

刑事罰

健康保険や厚生年金に未加入の場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象、雇用保険に未加入の場合も、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。

行政処分

過去2年間にさかのぼって、未納の保険料を支払う必要があります。また、未納期間に応じて、延滞金が加算されます。退職した従業員がいれば、会社が全額負担しなければならなくなるので、本来よりも負担額が増えます。

その他

社会保険に未加入の場合、ハローワークは求人票を受け付けてくれません。また、社会保険が完備されているかどうかは、求職者にとって就職先を選ぶ重要なポイントであるため、就職希望者が集まりにくくなります。

また、従業員から損害賠償を請求されるケースも見られます。社会保険に加入していなかったため、年金を請求する際に厚生年金が支給されなかったケースなどです。

社会保険料はいくらかかる?

会社設立を考える人にとって一番気になるのは「社会保険料がいくらかかるか?」という費用面ではないでしょうか。社会保険は基本的に会社と従業員が折半して支払うことになるので、会社としての負担も増えることになります。

ここでは、具体的な例をあげて説明していきます。

【例1】社長一人で会社設立した場合の社会保険料

社長一人の場合は、狭義の社会保険(健康保険と厚生年金保険)のみ加入となります。

以下の社長一人のケースを前提とします。

- Aさん(30歳)

- 株式会社○× 小売業

- 社長

- 東京都在住

- 前年度も年間で同額の役員報酬額

社長の役員報酬別の社会保険料は以下のとおりとなります。

| 役員報酬 | 30万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 |

|---|---|---|---|---|

| 健康保険 | 14,970円 | 24,950円 | 35,429円 | 48,902円 |

| 厚生年金 | 27,450円 | 45,750円 | 59,475円 | 59,475円 |

| 合計 | 42,420円 | 70,700円 | 94,904円 | 108,377円 |

健康保険・厚生年金保険の計算は「標準報酬月額 × 保険料率」で算出されます。

健康保険の保険料率は年度や都道府県によって異なりますが、おおむね10%前後になります。介護保険第2号被保険者(40~64歳の人)に該当する場合には介護保険料率が加算されます。

一方、厚生年金保険の保険料率は、全国一律18.3%です(厚生年金基金に加入していると、基金ごとに定められた免除保険料率が控除されます)。

参考:全国健康保険協会「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」

健康保険・厚生年金保険ともに社長と会社の折半で支払うことになるので、会社負担分も上記の表と同額になります。

詳しい計算方法は下記の関連記事をご覧ください。

【例2】社長一人、従業員一人で会社設立した場合の社会保険料

社長一人の場合は、狭義の社会保険(健康保険と厚生年金保険)のみの加入でよかったのですが、従業員を雇うと労働保険(雇用保険と労災保険)にも加入しなければいけません。

雇用保険は従業員が一部を負担し残りは会社が負担します。また、労災保険は会社が全額負担することになります。

以下の従業員のケースを前提とします。

- Bさん(25歳)

- 株式会社○× 小売業

- 正社員

- 東京都在住

- 給与25万円

まず、Bさんの社会保険料を計算しましょう。

| 健康保険 | 12,974円 |

|---|---|

| 厚生年金 | 23,790円 |

| 雇用保険 | 1,500円(18,000円/年) |

| 合計 | 38,264円 |

雇用保険は「給与総額 × 雇用保険料率」で計算されます。一般の事業所の雇用保険料率は1.55%となり、そのうち従業員負担の雇用保険料率は0.6%、会社負担分の雇用保険料率は0.95%となります。

次に、会社が負担するBさんの社会保険料の金額です。

| 健康保険 | 12,974円 |

|---|---|

| 厚生年金 | 23,790円 |

| 雇用保険 | 2,375円(28,500円/年) |

| 労災保険 | 750円(9,000円/年) |

| 合計 | 39,889円 |

労災保険の計算方法は「全従業員の年度内の賃金総額 × 労災保険率」となり、業種によって労災保険率は変わります。今回の場合は小売業なので、労災保険率は0.3%となります。

最後に、会社が負担する社会保険料の合計は下記となります。

| 役員報酬 | 30万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 |

|---|---|---|---|---|

| 社長(Aさん)社会保険料 | 42,420円 | 70,700円 | 94,904円 | 108,377円 |

| 従業員(Bさん)社会保険料 | 39,889円 | 39,889円 | 39,889円 | 39,889円 |

| 合計 | 82,309円 | 110,589円 | 134,793円 | 148,266円 |

社長の役員報酬別にまとめましたが、従業員を1人雇う場合でも社会保険料の会社負担は少なくありません。会社設立直後や収益が安定しない時期は、負担が重く感じる場合があるでしょう。

そのため、会社を設立する前に、どの程度の負担になるのかしっかり試算しておくことが重要となります。

参考:厚生労働省「雇用保険料率について」

参考:厚生労働省「令和6年度の労災保険率について」

社会保険(健康保険)は資格取得した日(加入日)から適用される

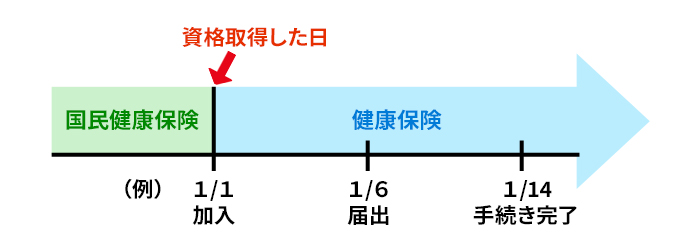

会社設立を考えている人、特に家族がいる人や通院している人にとって、国民健康保険から社会保険(健康保険)にいつ切り替わるのかは気になる点ではないでしょうか。

結論、国民健康保険から社会保険(健康保険)への切り替え日は、資格取得した日(加入日)となります。

健康保険の手続きが完了すると、健康保険が適用された日以降は国民健康保険料の支払いは発生しません。ただし、国民健康保険の資格は自動では喪失されないため、お住いの市区町村で脱退の手続きが必要となります。

また、2024年12月より健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカードで医療機関等を受診する形に移行しています。

今までは、健康保険の手続きをした後、カード型の健康保険証が届くまで時間がかかり、その間は「資格証明書」を使用するか、一旦10割負担で払っておくなどの対応が必要でした。

しかし、マイナ保険証であれば、会社側で手続きを行うだけでマイナンバーカードはそのまま使用できるので余計な手間がなくなります。

従来の健康保険証は2025年12月まで使用できるように猶予が設けられていますが、まだマイナンバーカードへの移行ができていない方は早めに手続きをしておいたほうが良いでしょう。

社会保険の加入手続きの流れ

ここからは社会保険の手続きの流れについて説明していきます。

基本的には、それぞれの保険に必要な書類を作成し、年金事務所や労働基準監督署、ハローワークへ提出する流れとなります。

健康保険、厚生年金保険の加入手続き

まず、健康保険、厚生年金保険の加入手続きについて解説します。必要書類や提出期限、提出先などは下記となります。

| 必要書類 | ■健康保険・厚生年金保険新規適用届 <添付書類> ・登記簿謄本(登記事項証明書) ■健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 ■健康保険被扶養者(異動)届 <添付書類> ・被扶養者の戸籍謄(抄)本または住民票の写し ・被扶養者の収入金額が確認できる書類 等 |

|---|---|

| 提出期限 | 設立登記完了後5日以内 |

| 提出先 | 会社所在地を管轄する年金事務所 |

| 提出方法 | 窓口への持参、郵送、電子申請 |

提出期限が設立登記完了後5日以内と、とても短い期限となっています。

書類を集めるのが大変ですが、万が一、会社設立から5日を過ぎた場合でも、さかのぼって加入することは可能です。書類がそろい次第できるだけ早く提出するようにしましょう。

各書類の様式は日本年金機構「事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」からダウンロードできます。

また、管轄の年金事務所は、日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」で調べることができます。電子申請は、デジタル庁が運営する行政ポータルサイト「e-Gov(イーガブ)電子申請」などを利用して申請手続きを行う方法です。

参考:日本年金機構「従業員を採用したとき」

参考:日本年金機構「健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い」(pdf)

労災保険の加入手続き

続いて、労災保険の加入手続きについて解説します。

労災保険に加入するには、労働保険全体に関わる手続きが必要です。雇用保険の加入手続きは、後述する「労働保険保険関係成立届」の提出後に行わなければなりません。

労災保険の必要書類は下記となります。

| 必要書類 |

■労働保険保険関係成立届 ■適用事業報告 ■労働保険概算保険料申告書 <添付書類> ・登記事項証明書の原本 ・事業所の実在を確認できる書類 不動産登記記載証明書、公共料金請求書(領収書)、賃貸契約書など ・事業の実態を確認できる書類 営業許可証、営業登録証、開業証明書など ・雇い入れ日を確認できる書類 労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、雇入通知書など ・労働条件を確認できる書類(パート・アルバイトの場合のみ) 労働条件通知書、雇入通知書など |

|---|---|

| 提出期限 |

「労働保険保険関係成立届」は従業員を雇用した日の翌日から10日以内 「労働保険概算保険料申告書」は50日以内 |

| 提出先 | 管轄の労働基準監督署 |

| 提出方法 | 窓口への持参、郵送、電子申請 |

必要書類は厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)、主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)からダウンロード可能です。

提出方法は、窓口への持参、郵送、電子申請の3種類です。自身の会社所在地を管轄する労働基準監督署は、厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」で調べることができます。

雇用保険の加入手続き

最後に、雇用保険の手続きは下記となります。

従業員(パート・アルバイトを含む)の中に、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、31日以上の雇用見込みがあるなどの要件を満たした方がいる場合、事業主は雇用保険の加入手続きをしなければなりません。

| 必要書類 |

■雇用保険適用事業所設置届 ■雇用保険被保険者資格取得届 ■労働保険保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの) ※労働保険の加入手続きによって入手可能 ■事業所の実在、事業の種類などが確認できる書類 登記事項証明書、事業許可証、不動産契約書など ■労働者の雇用実態、賃金の支払い状況などを証明できる書類 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書(パート・アルバイトなどの場合) |

|---|---|

| 提出期限 | 従業員を雇用した日の翌日から10日以内 |

| 提出先 | 管轄のハローワーク(公共職業安定所) |

| 提出方法 | 窓口への持参、郵送、電子申請 |

雇用保険加入に必要な書類は、会社設立日の翌日から10日以内に管轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

必要書類はハローワークインターネットサービス「帳票一覧」からダウンロード可能です。

提出方法は、窓口への持参、郵送、電子申請の3種類です。管轄のハローワークは、厚生労働省「ハローワーク」で調べることができます。

社会保険の加入手続きは自分でできるか?

社会保険の手続きは、自分でできないわけではありません。ただし、自分でできる人、できない人に分かれる可能性があります。

社会保険の手続きが自分でできる人

手続きが自分でできる人は以下の3パターンです。

- 手続きにかける時間の余裕がある人

- 専門用語に抵抗のない人

- 書類を書くことに抵抗のない人

手続きにかける時間のある人

前章で記載したとおり、手続きにはたくさんの書類が必要になります。書類を集めるために、市役所や区役所、ハローワークや労働基準監督署などに赴き、取得したり提出したりする必要があります。

そのため、思った以上に時間がかかります。仕事をしながらであればなおさら手続きのための時間を捻出するのが大変になるでしょう。

また書類を記載するのも、わからない言葉があった場合、調べながら進めていかなければならず時間を要する可能性があります。提出期限もあるので、時間に余裕をもって十分な事前準備を行うことが必要です。

専門用語に抵抗のない人

社会保険関係の書類には、はじめて会社を設立する人にとっては馴染みのない言葉が多く記載されています。

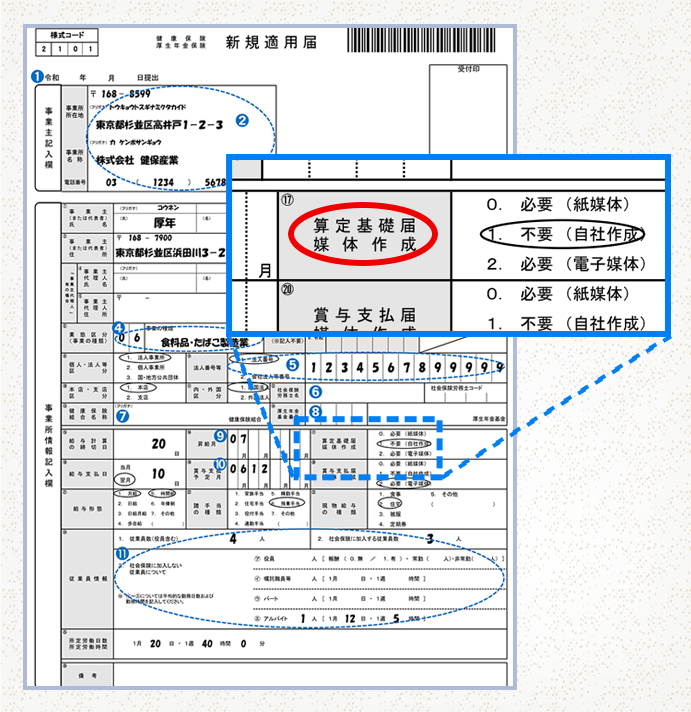

たとえばこちら、健康保険・厚生年金保険新規適用届です。

この新規適用届に出てくる「算定基礎届媒体作成」という言葉、わかりますか?

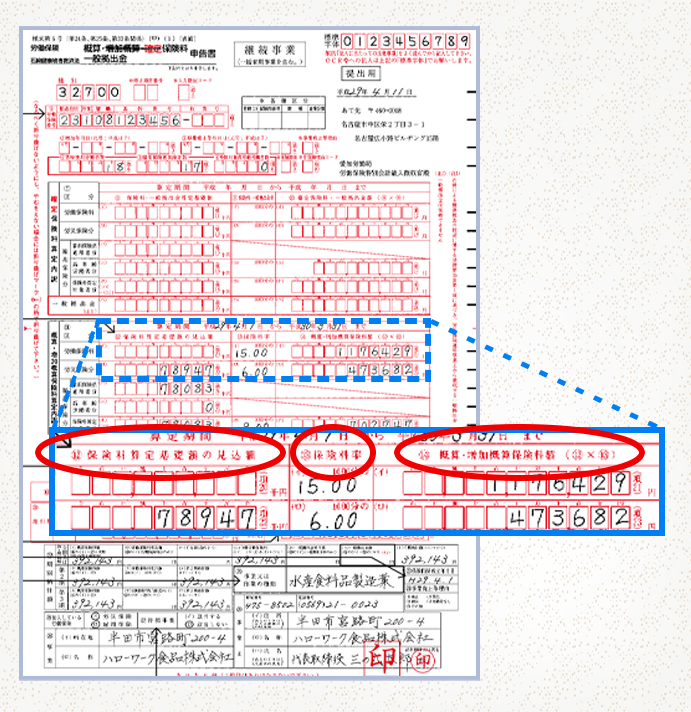

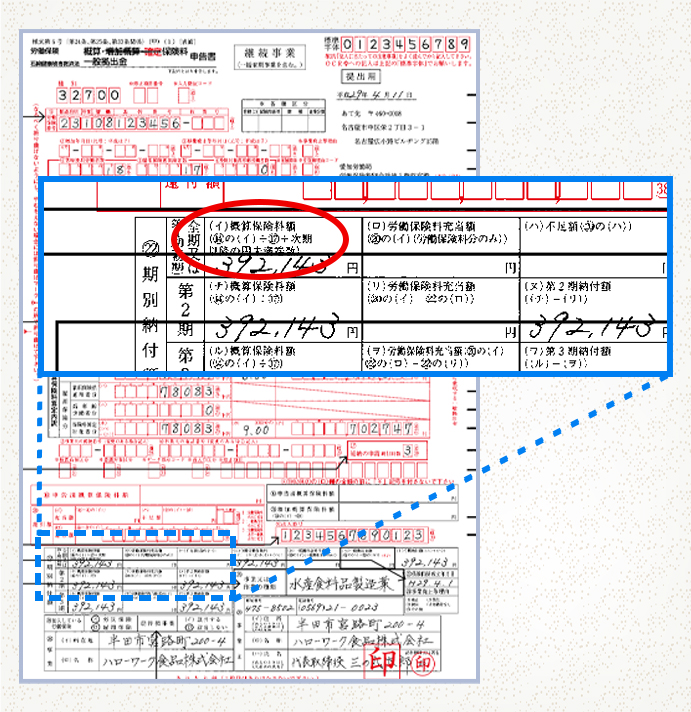

また、下記は労働保険概算保険料申告書です。

ここでも「算定基礎」という言葉が出てきますが、それに加えて「保険料算定基礎額の見込額」がいくらになるのか、「保険料率」はいくらなのか、パッと思い浮かぶでしょうか?

このような専門用語に抵抗がない方なら、自分で社会保険の手続きを行うことが可能です。

参考:健康保険・厚生年金保険 新規適用届(記入例)|日本年金機構

参考:第3章 適用事業所についての諸手続き|厚生労働省

書類を書くことに抵抗のない人

自分で手続きする妨げになるのは専門用語の抵抗感だけではありません。

たとえば、こちらをご覧ください。

(イ)概算保険料額

(⑭の(イ)÷⑰÷次期以降の円未満端数)

と書いてあります。いろいろな箇所に書いているものを照らし合わせながら計算し、記載していきます。

専門用語はもちろん、このような特殊な書類形式にも抵抗感なく届出書を作成できる人は、自分で社会保険の手続きをすることが可能です。

社会保険の手続きが自分でできない人

小難しい手続きが苦手な人は、相談できる場所や専門家に任せて本業を進めたほうが合理的な場合があります。

各保険に関連する公的機関

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険について相談できる主な公的機関を紹介します。それぞれの保険の主な相談先は、下表のとおりです。

| 保険の種類 | 相談先 |

|---|---|

| 健康保険 | 全国健康保険協会支部 |

| 年金事務所 | |

| 厚生年金保険 | |

| 雇用保険 | ハローワーク(公共職業安定所) |

| 労災保険 | 都道府県労働局・労働基準監督署 |

基本的には、各種書類の提出先に相談するのがよいでしょう。もちろん窓口だけでなく、メールや電話での相談にも対応しています。

専門家(社会保険労務士)に丸投げする

社会保険労務士(社労士)は、社会保険・労働保険いずれにも精通している人事・労務管理のエキスパートです。

社労士の業務には、相談指導のみならず手続きの代行や書類作成も含まれます。会社設立後すぐに必要になる社会保険・労働保険の手続きは、社労士に代行してもらうことが可能です。

会社の規模にもよりますが、新規手続きでは約5~8万円が相場となります。また、会社を運営していく上で必要な給与計算や顧問料契約を結んだ場合、月々約3~20万円が相場となっているようです。

社会保険は事業主と従業員が安心して働くための大事な基盤

ここまで、会社設立後の社会保険について説明してきました。社会保険の加入は義務となります。未加入のまま放置してしまうと、のちに罰則が科されることになります。

また、社会保険料の会社負担分がいくらになるのかを把握したり、手続きのための必要書類を期限から逆算して用意したり、前もって予測をたてて会社設立の計画をする必要があります。

社会保険は事業主と従業員が安心して働くための大事な基盤となります。会社の発展のためにも、社会保険完備はとても重要なテーマです。

- 個人事業と法人はどちらが税金で有利か

- 株式会社か合同会社かどちらにすべきか

- 会社設立は超かんたん!?何も知らないド素人があっさり起業した話【会社設立手続き】

- 合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!

- 助成金で取得できるものとは?

- 補助金で取得できるものとは?

- 設立後の創業融資を視野に入れた設立とは?

- 許認可について

- 銀行口座開設を視野に入れた設立スケジュールについて

- 許認可申請を視野に入れた設立スケジュールについて

- 商標権登録されている会社名でないかの調べ方

- 会社名で使える記号や文字とは?

- 会社名で使えない言葉とは?

- 会社名と同じドメインの取得ができるかの確認について

- 同名の会社名の会社がネット検索で上位にでないかは確認しましょう

- レンタルオフィスで設立をするときの注意点

- 商号に英語表記を入れるかどうか?

- 資本金は消費税の免税を考えているか?

- 会社設立に必要な資本金は借入でもよいのか?資金調達方法と注意点を解説

- 資本金を使える時期とは?

- 資本金の振り込み方を詳しく説明

- 現物出資のメリット・デメリット

- 納税時期を考えて何月決算が最適か?

- 消費税の免税期間を考えて何月決算が一番得?

- 消費税の特定期間を考えて何月決算が一番得!?

- 決算作業を考えて何月決算が一番いいの?

- 定期的に売上のあがる時期を考えて何月決算かを決めよう

- 事業計画の立てやすさから考えて何月決算が最適か検討しよう

- 本店所在地は銀行通帳が作りやすい場所になっている?

- 本店所在地を自宅にする際のメリット・デメリット

- 部屋番号まで登記する場合のメリット・デメリット

- 定款の本店所在地を市町村で止めるメリット・デメリット

- 役員の構成は節税上有利になるようになっているか確認しましょう

- 役員報酬をいくらにすべきか検討しているか

- 非常勤役員を置くメリットと注意点について

- 安定経営を考えた資本政策とは?

- 他社に過半数出資している株主の確認

- 事業目的は許可申請を取得することを念頭に置けている?

- 事業目的はわかりやすさが重要

- 事業目的には将来予定している内容も盛り込むといいの?

- 公告の方法について

- 発行可能株式総数とは?

- 設立日におすすめの六曜の縁起とは?

- 設立予定日とは?

- 取締役会の設置、非設置について

- 種類株式について

- 株式の譲渡制限について

- 1株当たりの金額は展開を視野に検討しましょう

- 取締役の任期について

- 設立後の社会保険の加入の手続きの流れを詳しく説明

≫ 会社設立は超かんたん!?何も知らないド素人があっさり起業した話【会社設立手続き】 ≫ 合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!