東京弁護士会所属。東京都出身。

弁護士になる前、私は公務員として自治体業務に携わってきました。その経験から、法的な正しさだけでなく、社会的な公平性や、一人ひとりの生活に寄り添うことの重要性を深く理解しています。

立ち退き問題は、住まいや事業所といった生活の根幹に関わる問題であり、そこには多大な不安やストレスが伴います。私は「弁護士は敷居が高い」というイメージを払拭し、何でも気軽に話せる相談相手であることを常に心がけています。

複雑な法律用語を分かりやすく整理し、今後の見通しを丁寧にご説明した上で、依頼者様が「相談して良かった」と心から思える解決を目指します。公務員時代から大切にしている「誠実に向き合う」姿勢を貫き、皆様の正当な権利を守るために全力で取り組んでまいります。

家賃の支払いを長期間滞納すると、賃貸人から明け渡し訴訟を提起される可能性があります。

明け渡し訴訟が認められた後も物件に居座り続けると、最終的には裁判所の執行官により強制的に退去させられます。

退去の強制執行が実施された場合、賃借人は強制的に退去させられるだけでなく、室内の荷物はすべて撤去されるため手元には残りません。

撤去された荷物を回収したいときは、荷物の運搬費用や保管費用などを支払い、期日までに指定の場所で引き取りましょう。

ここからは、退去の強制執行が実施されたときの荷物の撤去や回収にかかる費用などを解説します。

目次

強制執行により撤去された荷物は、賃借人の財産であるためすぐには処分されません。

裁判所の指定した業者によって一定期間のみ保管され、期日までに引き取りをしない場合は処分されます。

まずは、撤去された荷物の保管期限や場所、保管費用などを確認していきましょう。

運び出された荷物は、裁判所が指定した倉庫業者などにより保管されます。

賃貸人は、明け渡し訴訟に勝訴しても賃借人の荷物を無断で処分できません。

荷物の保管期限は、運搬された日から1カ月ほどになるケースが多いです。

退去の強制執行は裁判所の厳格なルールに従って行われ、原則として保管期限の延長などは認められないため注意しましょう。

荷物は民間の倉庫業者などが保管するため、賃借人が回収するときは保管費用を負担しなければなりません。

保管費用は、保管する荷物の量によって変動します。

ワンルーム〜3DKの部屋から荷物を撤去した場合、2万円〜10万円ほどのケースが多いでしょう。

荷物の保管費用とともに、荷物の運搬費用や執行立合費用、開錠費用、処分したときの廃棄費用などもかかります。

総額としては、ワンルームの場合で10万円~20万円ほど、2DK~3DKの場合で40万円~60万円ほどが目安になります。

搬出した荷物は、倉庫などで1カ月保管され、引き取りがなければ売却されます。

執行業者が用意した場所で保管されたケースでは費用がかかり、賃借人が支払わなければなりません。

金銭的に価値が付かない荷物は返却されず、大切な家財も含めて廃棄されてしまいます。

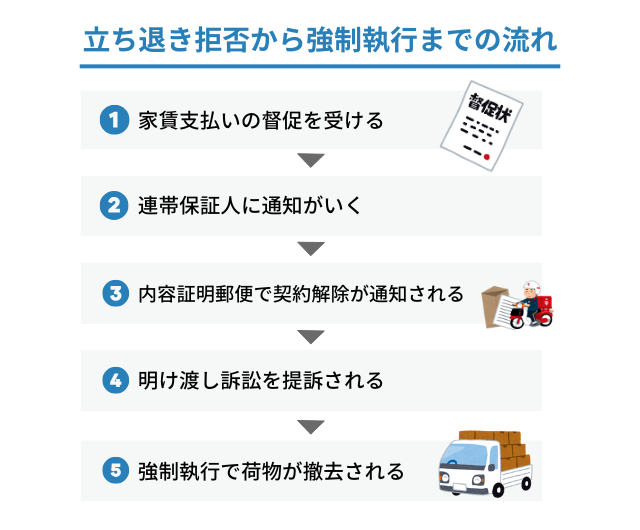

家賃を滞納してから強制退去が実施されるまでの流れは、以下の通りです。

ここでは、強制退去するまでの流れについて詳しく説明します。

家賃滞納が発生すると、賃貸人は賃借人へ家賃の支払い督促を行います。

督促方法は、物件を管理している不動産会社からの電話や手紙、訪問などです。

家賃支払いの督促がされても、即座に退去が求められるわけではありません。

強制退去は、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されるほどの滞納でなくてはならないためです。

目安として3カ月以上滞納すると、信頼関係が崩れたとみなされます。

賃借人が家賃支払いの督促を放置し続けた場合、入居時に定めた連帯保証人へ支払いを求める通知が送付されます。

連帯保証人に通知が送付されるのは、目安として賃借人が家賃を滞納してから2〜3カ月ほど経過した後です。

連帯保証人は主債務者である賃借人と同様の義務を負うため、支払いを求められたときは全額を負担しなければなりません。

滞納した家賃だけでなく、物件の原状回復費用や損害賠償費用も連帯保証人の責任を負う範囲に含まれます。

3カ月以上滞納すると、内容証明郵便で、賃貸借契約解除や物件の明け渡し要求が届きます。

内容証明郵便とは、どのような内容の書類をいつ郵送したのかを郵便局で管理・証明する書類です。

明け渡し訴訟をする上で、賃貸人が滞納家賃を請求していた証拠となります。

内容証明郵便を送っても家賃の支払いが確認できない場合は、信頼関係が崩れたと認められ賃貸人は強制的に賃貸借契約を解除できます。

内容証明郵便の送付は、既に賃貸人は弁護士へ相談し、裁判も視野に入れて動いていると考えられるでしょう。

滞納分の家賃を支払わなかった場合や、賃貸人と話し合いに折り合いがつかなかった場合、裁判所へ申立てが行われる可能性が高くなります。

内容証明郵便を送付しても、滞納者から何の連絡もない場合は、賃貸人から明け渡し訴訟を提訴される可能性が高くなります。

明け渡し訴訟では、賃貸人と賃借人の言い分や、これまでの経緯などから審理されます。

滞納者の出席は任意ですが、欠席すれば賃貸人の言い分を認めたと判断され、立場を悪化させるでしょう。

明け渡し訴訟で、裁判所から明け渡しを命じられたら、猶予期間までに立ち退くよう指示されます。

明け渡し訴訟の対応に困ったときは、実績がある弁護士に相談してください。

VSG弁護士法人であれば、賃借人の気持ちに寄り添った対応をいたします。

猶予期間までに退去しなければ、賃貸人は強制執行の申立てを行います。

裁判所が強制執行を認めると、執行官の立会いのもと、部屋の家具や家電が強制的に運び出されます。

同時に玄関の鍵も交換されるため、強引な退去になりかねません。

強制執行により退去した後も、滞納分の家賃を支払う義務は残ります。

強制退去になったときは、以下の費用を支払います。

それぞれの内訳について見ていきましょう。

強制執行が実施されたときの費用は、賃借人が負担します。

費用は荷物の量や大きさなどで変わりますが、主な費用の内訳と相場は以下の通りです。

| 費用の内訳 | 相場(ワンルーム~3DK) |

|---|---|

| 荷物の運搬費用 | 1万円~10万円ほど |

| 荷物の保管費用 | 2万円~10万円ほど |

| 荷物の廃棄費用 | 4万円~20万円ほど |

| 鍵の開錠が必要なときの技術費用 | 1万円~2万円ほど |

| 執行官の立ち合い費用 | 2万円~4万円ほど |

| その他執行補助にかかる費用 | 2万円~4万円ほど |

専門業者への依頼となるため、目安としては一般的な引っ越し費用のおおよそ2~3倍ほどかかるケースが多いでしょう。

家賃を滞納したときは延滞日数や利率などに応じて遅延損害金が発生するため、あわせて返済しなければなりません。

計算方法の例は以下の通りです。

| 費用の内訳 | 計算方法 |

|---|---|

| 延滞家賃(日割計算の例) | 月額家賃÷月の日数×入居日数 |

| 遅延損害金 | 滞納家賃×利率÷365日×延滞日数 |

遅延損害金は、約束の期日までに返済できなかったときに返済期日の翌日から発生します。

通常、遅延損害金の利率は賃貸借契約書に定められており、上限利率は年14.6%です。

賃貸借契約書で利率が定められていなかった場合、法定利率の年3%が適用されます(2020年4月以降の滞納分)。

具体的な延滞家賃や遅延損害金の計算方法は賃貸借契約書に定められているため、内容を確認しておきましょう。

強制退去させられた後は、給与が差し押さえられ、ブラックリストに掲載されます。

それぞれのどのようなデメリットがあるのかを見ていきましょう。

滞納した家賃は強制退去後も残るため、賃貸人が裁判所に申立てを行い、給与を差し押さえられる可能性があります。

裁判所の判決から債権差押命令が発令され、実際に給料が差し押さえられるまでの期間は、おおよそ1カ月ほどです。

賃借人の生活を保証するために、毎月の給料の差し押さえ額には以下の上限が定められています。

給料の差し押さえは、賃貸人の債権の元本や利息、損害金などが全額返金されるまで毎月行われます。

賃借人にとっては、裁判所から届く通知によって勤務先に差し押さえの事実を知られてしまうデメリットもあるでしょう。

信用情報機関に家賃滞納などの事故情報が登録されると、いわゆる「ブラックリストに載った」状態になります。

ブラックリストに載ると、登録が抹消されるまでは原則としてクレジットカードの作成やローンの契約などで審査に通りません。

賃貸住宅を借りるときに審査に通りにくくなるのもデメリットの一つです。

信用情報機関とは、信用情報の記録と金融業者への情報提供を行う機関であり、主に以下の3社があります。

事故情報の記録が抹消されるまでには、5年〜7年ほどの期間がかかります。

記録が登録されているかどうかを調べたいときは、各信用情報機関に照会を依頼しましょう。

強制退去で荷物を撤去されないために、以下を行いましょう。

それぞれ見ていきましょう。

滞納家賃や遅延損害金を支払ったときは、強制執行は実施されないケースがほとんどです。

賃貸人としても、早く家賃を回収できる、執行費用の立替払いが不要になるなどのメリットがあります。

一括での支払いが難しい場合、分割払いや支払い時期の猶予などを交渉しましょう。

滞納家賃や遅延損害金を支払った場合でも、家賃を延滞した事実は変わらないため引き続き退去を求められるケースもあります。

物件に住み続けたいときは、安定した収入を得られる見込みがあるなど、今後は家賃を滞納する恐れがない理由を説明しましょう。

強制執行を回避できない場合、できるだけ早く次の住居を探しましょう。

次の住居が見つかると、強制執行の実施前に荷物を搬入できます。

次の住居を見つけたときも、契約費用をすぐに準備できないケースや、入居できるまでに時間がかかるケースがあるかもしれません。

強制執行までに引っ越しが間に合わない場合、賃貸人に事情を説明すると時期を調整してもらえる可能性があります。

賃貸人に連絡をしないと、次の住居が決まっていない場合でも強制的に退去させられてしまうため注意しましょう。

強制執行の前に荷物を搬出しておくと、執行費用を最小限に抑えられます。

以下の方法などで荷物を処分しておきましょう。

リサイクルショップに買取を依頼する

再販売できる家財などは、専門業者に買い取ってもらえる可能性があります。

無料査定サービスなどを利用して、複数の業者に見積りを依頼しましょう。

自治体のゴミ回収や不用品回収業者に廃棄を依頼する

買取ができない場合、自治体や不用品回収業者に依頼して廃棄します。

各自治体では、粗大ゴミであっても数百円~数千円で廃棄できるケースが多いです。

自治体で廃棄できない荷物は、専門の不用品回収業者などに依頼しましょう。

強制退去で困っているときは、セーフティーネットを利用してください。ここからは、利用できる制度について解説します。

住居確保給付金とは、経済的に困窮した方や住居を失う恐れのある方に家賃や転居費用を支給する制度です。

主な要件などは以下の通りです。

| 補助対象 | ||

|---|---|---|

| 家賃 | 転居費用 | |

| 制度の趣旨 | ・家賃の補助による求職活動や事業活動の支援 | ・転居による家計の改善の支援 |

| 対象者 | ・自己都合ではない理由で収入が減少し、家賃が払えない恐れがある ・失業または事業の廃止から2年以内である | ・配偶者の死亡や病気による離職などで収入が減少し、家賃を払えない恐れがある ・家計を改善するため、家賃が安い住居へ転居する必要がある |

| 支給の要件 | ・収入と資産が自治体の定める基準以下である ・ハローワークなどで求職活動をしている ・事業の改善に取り組んでいる | ・収入と資産が自治体の定める基準以下である ・転居で家計を改善できる |

| 支給額 | ・3カ月~9カ月分の家賃を支給 | ・転居費用の一部または全部を支給 |

※上記サイトの内容を参照し加工して表を作成

支給を受けるときは、最寄りの自立相談支援機関へ相談しましょう。

生活保護とは、経済的に困窮した世帯へ扶助を行い、自立を支援する制度です。

以下のように、生活を営むために必要な費用に対応した扶助が支給されます。

| 項目 | 扶助内容 |

|---|---|

| 日常生活費 | 食費などの個人費用と光熱水費などの世帯費用を合算し、基準額を算出して支給 |

| 義務教育の学用品など | 定められた基準額を支給 |

| 医療や介護 | 費用を事業者へ支払(本人負担なし) |

| 住居の家賃 | 定められた範囲内で実費を支給 |

| 出産 | |

| 就労に必要な技能の修得 | |

| 葬祭 |

※上記サイトの内容を参照し加工して表を作成

保護は世帯単位で行うため、世帯収入と最低生活費の基準を比較し、不足する分が支給されます。

生活保護を受給する前提として、以下の事項を活用しなければなりません。

受給を希望するときは、住所地を管轄する福祉事務所へ相談しましょう。

家賃を滞納してしまった場合、賃貸人からの督促を放置し続けると最終的には裁判所の執行により強制的に退去させられます。

強制執行が実施されると、延滞家賃や遅延損害金のほか、執行費用や搬出された荷物の保管費用なども請求されるため注意しましょう。

家賃を滞納してしまったときは、できるだけ早く弁護士に相談するのがおすすめです。

賃貸人から督促が届き、大切な住居や家財などを失ってしまうのではないかと心配されている方もいるでしょう。

VSG弁護士法人では、実績豊富な弁護士がお客様への寄り添いを大切にしながら、代理人として賃貸人との交渉などに対応します。

当事者間の話し合いでは解決が難しいケースが多いため、初回無料相談を利用して弁護士に解決方法を相談しましょう。