東京弁護士会所属。東京都出身。

弁護士になる前、私は公務員として自治体業務に携わってきました。その経験から、法的な正しさだけでなく、社会的な公平性や、一人ひとりの生活に寄り添うことの重要性を深く理解しています。

立ち退き問題は、住まいや事業所といった生活の根幹に関わる問題であり、そこには多大な不安やストレスが伴います。私は「弁護士は敷居が高い」というイメージを払拭し、何でも気軽に話せる相談相手であることを常に心がけています。

複雑な法律用語を分かりやすく整理し、今後の見通しを丁寧にご説明した上で、依頼者様が「相談して良かった」と心から思える解決を目指します。公務員時代から大切にしている「誠実に向き合う」姿勢を貫き、皆様の正当な権利を守るために全力で取り組んでまいります。

築年数が経過して老朽化したマンションは、耐震性の問題や倒壊の危険などに対処するため建て替えが必要です。

マンションを建て替えるとき、入居者は退去しなければなりません。

分譲マンションの場合、退去中の仮住まいなどにかかる費用は原則として入居者が負担します。

一方で、賃貸マンションのときは退去にかかる経済的な損失を立ち退き料として請求できるケースが多いです。

ここでは、マンションの建て替えが決定したときに入居者にかかる費用や立ち退き料などを解説します。

目次

本人が希望しない状況で分譲マンションからの立ち退きを求められる場合、立ち退き料に相当する金額をもらえる場合と、もらえない場合があります。

立ち退いた後、建て替えが完了したマンションに再入居する場合は、立ち退き料に相当する金額を受け取れません。

一方、立ち退きのタイミングで別の場所に転居すれば、立ち退き料に相当する金額を受け取れます。

このときに受け取る金額は立ち退き料ではなく、自身の分譲マンションの売却による収入です。

立ち退きまでに積立していた修繕積立金についても、一部しか返金されないケースは少なくありません。

賃貸マンションから立ち退きを求められたときは、立ち退き料を請求できる可能性があります。

立ち退き料には明確な相場がありませんが、大家が退去を求める正当事由の強弱や入居者に発生する損害の大きさなどで決まります。

一般的には、現在の家賃の6カ月~12カ月分ほどが立ち退き料の相場になるケースが多いでしょう。

例外的に、倒壊のリスクがあるほど建物が老朽化し、著しい危険があるケースでは立ち退き料が不要になった事例があります。

賃貸マンションの入居者へ支払われる立ち退き料には、以下の経済的な損失が含まれます。

経済的な損失以外に、要介護者で引っ越しが困難な方がいるなど、迷惑料や慰謝料として認められる事情があるときは立ち退き料に加算されるでしょう。

立ち退き料には明確な基準がないため、交渉次第でもらえる金額は大きく増減します。

立ち退き料を増額させるためには、マンションからの退去を拒否する意思を伝えた上で、立ち退き料の交渉を求めましょう。

大家から立ち退き料が提示されている場合、明細を確認し、含まれていない費用や退去による損害などを具体的にして請求します。

大家から立ち退き料の増額を拒否されたときは、弁護士に交渉を依頼すると判例などを用いた法的な根拠のある増額請求が可能です。

分譲マンションの老朽化で建て替えが決まった場合、建て替え後のマンションに再入居するか、立ち退きするかを選択します。

分譲マンションの建て替えの決議に賛成した場合は、建て替えた後の新しい分譲マンションに再入居できます。

建て替え後の新しい分譲マンションには無料で入居できず、建て替え費用や仮住まいの費用は再入居する人が負担しなければなりません。

分譲マンションの建て替えや修繕のために修繕積立金を支払っている場合でも、日々の修繕に利用されるため、建て替え費用は別途負担しなければならないケースがほとんどでしょう。

マンションの建て替えには1戸あたり約1,800万円、マンション建設中の仮住まいには約200万円かかるといわれています。

そのため、再入居するには合計約2,000万円ほどの資金を用意しておく必要があるでしょう。

分譲マンションの建て替えに反対する場合は、建て替えに賛成した人で構成される組合から売渡請求権が行使されます。

売渡請求権とは、マンション建て替えに反対している人の持分を時価で売り渡すように請求できる権利です。

立ち退くときは、今まで積み立ててきた修繕積立金の返還請求ができます。

修繕積立金の清算金と、前述した持分の売却金額が立ち退きの際に受け取れます。

分譲マンションの持分の売買であり、賃貸物件の退去時に請求できる立ち退き料とは内容が異なるため注意しましょう。

分譲マンションを立ち退くときには、立ち退き料は受け取れません。

分譲マンションの建て替えが決定した場合、組合から売渡請求権が実行される前に中古マンションの取引市場で売却してしまうのも1つの方法です。

建て替えが決まっているマンションのため、相場での売却は難しい可能性はありますが、組合へのマンション持分売買より値段がつく可能性があります。

建て替えをするような築年数の経過したマンションの多くの所在地は、都心部です。

地価の高さにより予算を超え、購入は難しいがどうしてもその地域のマンションを購入したい方が見つかると売買が成立するチャンスがあります。

分譲マンションを売却するときの相場は、マンションの立地や周辺環境、築年数、間取りなどで異なります。

一般的には、人気のある都市部で最寄り駅から近く、築年数も浅くなるほど相場は高くなります。

売却相場を調べるときは、立地や築年数などの条件の近いマンションがいくらで売却されているかを参考にするとよいでしょう。

老朽化による建て替えを理由に立ち退きを求められている場合、築年数が経っているため売却相場も低くなるケースがほとんどです。

マンションの建て替えが決定している場合、一般的には建て替えにかかる経費などは売主が負担しなければなりません。

少しでも高く売却するためには、できるだけ早いタイミングで不動産会社に相談するとよいでしょう。

分譲マンションの売却にかかる費用の内訳は、以下の通りです。

それぞれの費用について見ていきましょう。

仲介手数料は、マンションの売却を不動産会社に依頼したときに発生する手数料です。

マンションの売却を不動産会社に依頼すると、購入希望者を探すために広告や自社サイトへの掲載などを行ってもらえます。

仲介手数料は宅地建物取引業法で以下のように上限が定められています。

| 売買価格(税抜) | 仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |

| 200万円超~400万円以下 | (売買価格×4%+2万円)+消費税 |

| 400万円超 | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |

仲介手数料を支払うタイミングは、マンションの売却が成立した後です。

一般的には、以下の2回にわけて支払うケースが多いでしょう。

マンションの売却後、名義を買主へ移すために所有権移転登記が必要です。

登記をするには、登記申請書や添付書類を法務局へ提出するとともに、以下の式で計算される登録免許税を納付しなければなりません。

| 手続き内容 | 計算式 |

|---|---|

| 登記名義人住所氏名変更 | 不動産の数×1,000円(売主の住所や氏名が変わっている場合のみ) |

| 抵当権抹消 | 不動産の数×1,000円(売主が不動産購入時に住宅ローンを契約して抵当権を設定した場合のみ) |

| 所有権移転 | 土地(敷地部分)評価額×1.5%+建物評価額×2% |

| 抵当権設定 | 住宅ローンの金額×0.4% |

登録免許税の納付義務は売主と買主の両方にありますが、慣習として売主は「登記名義人住所氏名変更」と「抵当権抹消」のみ負担するケースが多いでしょう。

不動産の売買契約書を作成するときは、印紙税が必要です。

印紙税は、収入印紙を郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどで購入し、契約書に貼り付けて納税します。

印紙税の金額は、契約書に記載されたマンションの売却価格によって以下の通り変わります。

印紙税の貼り付けを忘れてしまった場合、罰則として税務署から印紙税の3倍に相当する過怠税を請求される恐れがあるため注意しましょう。

抵当権抹消や所有権移転などの登記申請は、専門的な知見が必要となるため一般的には司法書士へ依頼します。

登記申請で司法書士に支払う報酬の目安は以下の通りです。

| 登記申請 | 司法書士への報酬 | 主な負担者 |

|---|---|---|

| 登記名義人住所氏名変更登記 (名義人の住所や氏名が登記内容から変わっている場合) | 1万円~2万円ほど | 売主 |

| 抵当権抹消登記 (住宅ローンの担保として抵当権を設定していた場合) | 1万円~3万円ほど | 売主 |

| 所有者移転登記 | 3万円~10万円ほど | 買主 |

| 抵当権設定登記 | 3万円~6万円ほど | 買主 |

登録免許税と同じく、売主は登記名義人住所氏名変更や抵当権抹消の費用を負担するケースが多いです。

通例として、司法書士への報酬はマンションの売却資金を決済するとき同時に支払われます。

譲渡所得税は、分譲マンションを売却したときの利益に対してかかる税金です。

売却の利益は以下の式で計算します。

居住用のマンションであるときは最大3,000万円の特別控除を適用できますが、そのときは転居先の不動産で住宅ローン控除を適用できません。

税率は、譲渡した年の1月1日までに分譲マンションを保有した期間によって異なります。

譲渡所得税は、確定申告したときに納付します。

確定申告の期間である売却した翌年の2月16日〜3月15日までに忘れず申告しましょう。

ここからは、分譲マンションが建て替えによって立ち退きをするときの流れを解説していきます。

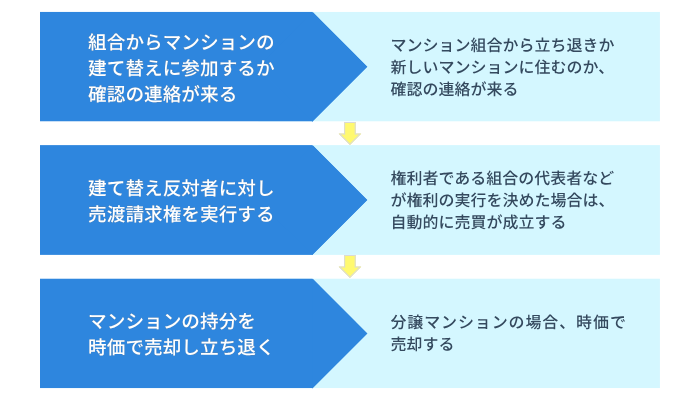

分譲マンションの建て替えが決定すると、住民に対して新しい分譲マンションに再入居するのか、立ち退きをするのか確認の連絡がきます。

組合からの通知には回答期限が決められており、期限内に建て替えに参加するのか、建て替えに反対し立ち退くのか回答をしなければなりません。

回答期限内に回答しなかったときには、もう一度建て替えに参加するのか確認の通知が届きます。

2回目の通知に対して2カ月以内に回答しない場合、建て替えに反対とみなされます。

マンションの建て替えに対して反対する人に対しては、組合が売渡請求権を行使します。

組合より売渡請求権が実行されると、建て替えに反対している人が持っているマンションの持分を組合が買い取ります。

売渡請求権を行使すると、権利者である組合の代表者などが権利の実行を決めた場合、マンションの持分売却を拒否していても自動的に売買が成立します。

売渡請求をされた人は、マンションの持分を時価で売却し、立ち退きを行います。

分譲マンションには、賃貸物件のような立ち退き料はなく、持分を売却し受け取った金銭で新しい住宅の費用や引っ越し費用を捻出します。

ここからは、分譲マンションの建て替えが組合の決議で決まったとき、立ち退くために準備した方が良いことを項目を紹介していきます。

組合から売渡請求権を行使されたときは、時価でマンション持分を売買します。

通常の時価は、組合がデベロッパーや不動産鑑定士に計算をしてもらった金額を提示してきます。

そのため、組合から来た売買金額の時価が正しく計算をされているのか知っておかなければなりません。

時価の計算方法は、次のとおりです。

マンション持分の売買金額算出には根拠がありますが、組合と立ち退きをする人との意思が合致するのは難しく、双方の調整が必要です。

時価がいくらになるかはマンションや建て替えの状況によって異なるため、組合と争いになりそうなときには、民事裁判により価格を決定します。

分譲マンションから立ち退く場合、新居を探さなければなりませんが、その新居に移るための費用総額を把握しておかないといけません。

新居を購入する場合、マンション持分の売却金額よりも購入金額と購入諸経費の総額の方が大きくなるケースがほとんどです。

どのくらいの金銭を負担しなければならないのか、住宅ローンを借りる必要があるのかなどを確認しましょう。

分譲マンションの建て替えに関するよくある質問は、以下の通りです。

それぞれの質問に回答していきます。

築30年が経過している分譲マンションでも、修繕やメンテナンスが適切に実施されているときはさらに40年〜50年ほど居住可能といわれています。

1981年施行の新耐震基準に基づいて設計されたマンションは、地震時の耐久性が高く、震度6~7ほどの地震にも耐えられます。

大規模修繕やメンテナンスの有無などは、マンションの管理組合に確認できます。

より詳しくマンションの状態を確認したいときは、住宅診断士に依頼すると設備の劣化状況や耐久性について調査してもらえるでしょう。

マンションの建て替えが必要になる年数は法律で定められていないため、オーナーの判断によります。

一般的には、築30年~40年ほど経過すると大規模修繕や建て替えを検討する時期といえるでしょう。

マンションの建て替え寿命はメンテナンスの有無にもよるため、適切な管理がされていないと短くなります。

建築時に使用された建材の質が悪いときや、海岸付近で塩害を受けているときなどは寿命がさらに短くなる可能性もあるでしょう。

マンションを建て替えるとき、入居者は退去しなければなりませんが、賃貸マンションに入居していたときは立ち退き料を請求できます。

立ち退き料は交渉次第で金額が大きく増減しますが、当事者間では感情的になってしまい、話し合いが進まないケースもあるでしょう。

個人で交渉する場合、大家から相場より不当に低い立ち退き料を提示されるケースもあるかもしれません。

個人での交渉が難しい場合、弁護士へ交渉の代行を依頼するのがおすすめです。

立ち退き交渉が難航すると長期間かかるケースも珍しくありませんが、弁護士が第三者として介入すると円滑に進む可能性が高くなります。

弁護士報酬が発生しますが、手間や時間の軽減や立ち退き料の増額を考慮するとメリットの方が大きいケースがほとんどでしょう。