東京弁護士会所属。新潟県上越市出身。

建物の取り壊しや土地売却などに伴う立ち退き問題は、生活基盤や事業拠点に関わる重大な局面であり、金銭面だけでなく精神的にも大きな負担となります。

適正な立ち退き料を算出・獲得するためには、法律の知識はもちろん、不動産価値の評価や移転に伴う経済的損失を正確に把握する視点が欠かせません。 私は証券会社や金融機関での10年以上の実務経験を活かし、客観的なデータに基づいた説得力のある交渉を行うことを得意としています。 依頼者様の不安に寄り添い、経済的・心理的に最善の結果を得られるよう尽力いたします。まずはお気軽にご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍: 他の専門家から声がかかる 事業承継弁護士養成講座

所有する不動産が競売で落札されると立ち退きが必要になり、居座り続けると強制的に退去させられます。

一方で、立ち退き料を受け取れる可能性や、競売や強制退去を回避できるケースもあります。

この記事で、競売による立ち退きの流れ、猶予期間、立ち退き料の相場や交渉のコツ、強制執行を回避する方法などを確認しましょう。

目次

競売は、債務者がローンや借入金などの返済を滞納したとき、債権者が裁判所を介して債務者の不動産を強制的に売却する方法です。

競売における立ち退きとは、競売で落札した人が入居するために不動産の所有権を失った債務者を退去させる手続きです。

債務者の不動産が落札された後、裁判所に定められた期日までに退去しなければ強制的に立ち退きをさせられます。

競売が成立してしまうと立ち退きの拒否が難しくなるため、回避したいときは競売開始決定が届く前に対処しましょう。

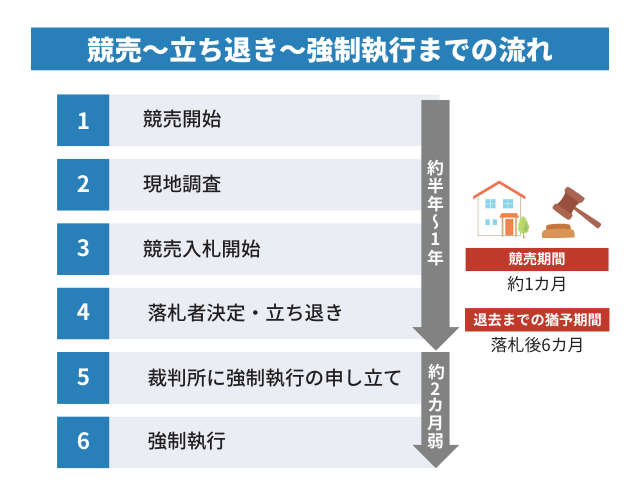

不動産が競売で落札されてから退去の強制執行が行われるまでには、複数のステップがあります。

手続きの流れとおおよその期間を確認しましょう。

ローンや借入金の返済が長期間滞ると、債権者は裁判所に競売の申立てを行います。

裁判所が申立てを受理し、「競売開始決定通知書」が所有者(債務者)に送付されると、正式に競売手続が開始されます。

競売開始決定通知が届いてから1〜2週間後に、裁判所の執行官が競売予定の不動産の現地調査を行います。

売却価格を算出するための調査です。

現地調査から約3~5カ月後、裁判所によって「期間入札」の公告が出されると、入札開始です。

公告と同時に物件情報は「BIT(不動産競売物件情報サイト)」などで一般公開され、全国の誰でも入札に参加できます。

約1カ月の競売期間があり、入札期間が終了すると最高額で入札した人が落札者に決定します。

買受人が代金を納付すると法的に所有権が移転するため、物件に住み続けている元所有者や賃借人には自主的な退去が求められます。

法律上は、落札後、入居者は物件をただちに明け渡さなければなりません。

落札者の意向によっては最大6カ月程度の猶予期間が与えられるケースもありますが、通常は早めの退去が求められます。

元所有者や賃借人が任意に退去しない場合、落札者は「引渡命令」を裁判所に申立てできます。

引渡命令は法的効力を持つため、確定後に強制執行の申立てをすると執行官による強制退去が実施されます。

強制執行の申立てから2週間ほどで「催告」が行われます。

催告とは、執行官が物件を訪れて「1カ月以内に退去してください」と正式に通知する手続きです。

催告後も退去しない場合、期日を決めて「強制執行(断行)」が実施されます。

強制執行では、居住者や家財道具は強制的に退去・撤去させられます。

強制執行を妨害した場合は「公務執行妨害」として刑事処分の対象になる場合もあるため注意しましょう。

競売が開始される前であれば、退去や強制執行を回避(拒否)するための選択肢が残っています。

退去や強制執行を拒否するための方法は、主に以下の3つです。

ローンや借入金の返済

強制執行はローンや借入金の未払いの回収を目的に行われるため、返済できれば退去や執行を拒否できます。

任意売却

任意売却とは、競売によらず一般の取引市場で住宅を売却し、売却資金からローンや借入金の未払い分を返済する方法です。

住宅からは退去しなければなりませんが、強制執行の実施を避けられるとともに、引っ越し時期を相談できるケースが多いです。

条件として、金融機関や保証人などから同意を得なければなりません。

個人再生

個人再生とは、裁判所の手続きで債務を大幅に減額してもらう手続きです。

個人再生は、住宅ローンを除いて実施できます。

他の債務の返済負担を軽減して住宅ローンを返済できれば、住宅の競売を回避できる可能性があるでしょう。

「立ち退き料」の支払いは法的に義務づけられたのではなく、交渉によって初めて成立します。

例えば以下のようなケースでは、落札者が立ち退き料を払ってくれる場合もあります。

猶予期間を待たずに退去して欲しい

強制退去の手続きをしたくない

立ち退き料の相場は、賃料の6カ月~1年分ほどが一般的です。

退去が困難な事情があるときや退去による損害が大きいときは立ち退き料に考慮されるケースもあります。

たとえば以下のようなケースでは、立ち退き料が増額される可能性があるでしょう。

立ち退き料には、損害の補填や慰謝料などの意味があります。

借主の事情や発生する損害を証明できる客観的な資料を用意すると、相手に納得してもらいやすくなるでしょう。

立ち退き料の交渉は、落札者が物件の代金を納付し、所有権が移転する前後が最も効果的なタイミングです。

この時期は落札者が今後の利用計画を立てており、「早く明け渡してほしい」とニーズが強まるため、交渉の余地が生まれやすくなります。

交渉を成功させるポイント

高圧的にならず、丁寧にお願いするスタンスをとる

「◯月◯日までに退去可能です」と具体的に伝える

強制執行よりもコスト・手間が少ないとさりげなく示す

交渉の際に「1カ月以内に退去できる」などの条件を提示すると相手のメリットが明確になり、立ち退き料が支払われる可能性が高くなるでしょう。

競売によって住まいを失う不安のなかで、落札者との立ち退き交渉を自力で進めるのは精神的にも負担が大きいでしょう。

競売による立ち退き交渉で心強い存在となるのが、弁護士です。

弁護士に交渉を依頼すると、以下のメリットがあります。

立ち退き料が妥当な金額かどうかを確認できる

立ち退き交渉はほとんどの人にとってなじみがなく、提示された立ち退き料が妥当かわからない場合も多いでしょう。

弁護士に依頼すると、過去の判例などから金額が妥当かどうかを判断してもらえます。

交渉を代行してもらえる

当事者同士の話し合いは、お互いが感情的になり、円滑に進められないケースが珍しくありません。

弁護士が介入すると、法的な根拠に基づいて話し合いができるため円滑に進みやすくなります。

訴訟に対応してもらえる

当事者同士がお互いの主張に納得できない場合、訴訟に進みます。

訴訟は厳格なルールに従って進むため、専門的な知見を持つ弁護士のサポートが必要です。

不動産が競売にかけられると、落札までに6カ月〜1年、落札後は原則6カ月以内に退去が必要です。

ただし、猶予期間ぎりぎりまで居座ると、立ち退き料は受け取りにくくなるため注意しましょう。

落札者には強制執行の権利があるため、円満退去や早期退去を条件にした交渉がポイントです。

立ち退き料を得るためには、高圧的な態度を避けて相手にとってもメリットのある条件の提示が重要です。

交渉は慎重に行い、必要であれば弁護士のサポートも検討しましょう。