東京弁護士会所属。イギリス(ロンドン)出身。

立ち退きは、人生という演劇における「幕間のセットチェンジ」のようなものです。次の新しいステージへスムーズに、かつ最良の状態で進むためには、適切な準備とプロフェッショナルによる調整が欠かせません。

私は都内の大規模・中堅法律事務所で培った高度な法的知見を活かし、居住用から事業用まで、数多くの「立ち退き料増額交渉」や「建物明渡し」の問題に取り組んできました。

「どれくらいの金額が妥当なのか」「いつまでに明け渡すべきか」といった不安に対し、法律の専門家として明確な見通しをスピーディーに提示いたします。皆様が正当な権利を守り、納得して次の一歩を踏み出せるよう全力でサポートいたします。ぜひ一度ご相談ください。

明け渡し訴訟とは、家賃滞納やその他の契約違反がある賃借人を強制退去させるための手続きです。

明け渡し訴訟が認められると、賃貸人は裁判所に強制執行を申し立て、賃借人や室内の家財などを強制的に撤去できます。

明け渡し訴訟を提起されたときは、個人での対応は難しいため、弁護士へ相談しましょう。

弁護士報酬が必要となりますが、退去せずに和解できるケースもあり、メリットは大きくなります。

ここでは、明け渡し訴訟を提起されたときの対応方法などを解説します。

目次

明け渡し訴訟とは、法律の力で賃借人を強制退去させるための訴訟手続きです。

裁判で賃貸人が勝訴すれば、裁判所の命令によって賃借人は退去させられます。

賃借人が退去しなければ、裁判所からの強制執行で建物内の家具・家電などは業者によって強制的に撤去されてしまいます。

明け渡し訴訟は時間と労力がかかり、弁護士への依頼費用も必要です。

明け渡し訴訟をする前に、当事者同士で和解を試みる方が望ましいでしょう。

和解とは、当事者同士の話し合いによって条件を定めた和解調書を作成し、問題の解決を図る方法です。

和解ができない場合は、賃貸人は明け渡し訴訟によって賃借人を強制的に退去させ、次の賃借人を見つけようとします。

明け渡し訴訟が認められるのは、主に以下のケースです。

信頼関係が破壊されている場合

賃貸借契約は、当事者同士の信頼による長期的な継続を前提とした契約です。

初回の家賃滞納や軽微な契約違反などがあっても、原則として明け渡し訴訟は認められません。

一方で、長期の家賃滞納やペット禁止物件での飼育など、重大な違反によって信頼関係の破壊が認められると明け渡し訴訟は認められます。

明け渡しを求める正当事由がある場合

賃貸人がやむを得ず建物を使用しなければならない場合など、退去を求める相当な事由があるときは認められる可能性があります。

退去を求める事由は弱くても十分な立ち退き料が提示された事例では、正当事由として検討され、明け渡し訴訟が認められました。

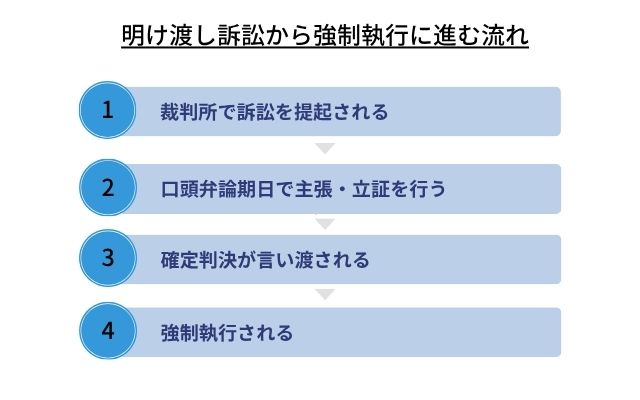

ここからは、明け渡し訴訟の手順について紹介します。

賃貸人が訴状と必要書類を裁判所へ提出すると、訴訟が提起されます。

裁判所から被告(賃借人)に対して特別送達と期日呼出状が送付され、第1回口頭弁論日の案内が行われます。

滞納者である賃借人は、訴状に対する反論を記載した答弁書を作成し、返送する流れです。

口頭弁論期日では、訴状に記載した家賃滞納の事実を賃貸人(原告)が催促の内容証明郵便や配達証明書などの証拠を基に立証します。

滞納者である賃借人(被告)は、賃貸人の立証に対して反証します。

明け渡し訴訟の最中に、和解が成立するケースも珍しくありません。

双方が合意できる支払期日や支払方法などを定めた和解案が成立すれば、口頭弁論期日に出頭する必要もないため、早期に終結します。

和解内容は和解調書に記載されますが、賃借人が和解内容に違反した場合、強制執行に移行される恐れがあります。

和解が成立しなかった場合、賃貸人と賃借人の双方の主張・立証について、裁判所が十分な心証を形成した段階で判決が言い渡されます。

判決に不服がある場合は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に高等裁判所へ「控訴」も可能です。

高等裁判所の判決に対しても納得ができないときは、最高裁判所への「上告」が認められています。

不服申立て手続を行わない場合は、判決が確定します。

裁判所から明け渡しを命ずる判決が出た場合、賃借人は退去しなければなりません。

退去しない場合は、強制執行によって賃借人の家財などを運び、保管場所まで搬送して強制的に退去させられます。

明け渡し訴訟を起こされたときは、以下の対応ができます。

明け渡し訴訟に出席する

明け渡し訴訟に欠席すると、賃貸人の言い分通り明け渡しが決定しやすくなります。

明け渡しを拒否する

明け渡しを拒否する方法もあります。

賃借人に契約違反がなく、賃貸人に退去を求める正当事由がないと明け渡し請求は却下されるためです。

立ち退き料を請求する

賃貸人に退去を求める正当事由があるときでも、立ち退き料の請求が認められるケースは多いです。

和解をめざす

明け渡し訴訟を提起された後も、当事者同士の合意により和解できます。

正当事由の確認や立ち退き料の算出、賃貸人との交渉などは専門知識が必要となります。

スムーズな解決を目指すためにも、弁護士と相談しながら進めましょう。

賃貸人と和解をするとき、一般的には和解調書に以下の内容が記されます。

上記の内容で、気を付けたいポイントについて解説します。

家賃滞納などを和解するときは、すでに賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されているケースが多いでしょう。

和解の後に滞納があったときは、再び内容証明郵便の送付などが必要になると賃貸人の負担が大きいため、通常は催告不要で契約を解除できます。

和解調書では、たとえば以下のように文言が記載されます。

「滞納賃料の額が合計3カ月分以上に達した場合、賃貸借契約は当然に解除され、賃借人は直ちに滞納賃料の全額を支払うものとする」

契約が解除される場合、滞納額を一括で請求される点にも注意しましょう。

契約を解除された場合、賃借人は建物をすぐに明け渡さなくてはなりません。

たとえば、和解調書には以下のような文言が定められています。

「賃貸借契約が解除された場合、賃借人は直ちに部屋を明け渡す」

賃貸人が賃借人に明け渡しの強制執行を実行する場合、通常は事前に裁判所の確定判決を取得しなければなりません。

一方で、和解調書が作成されているときは、和解調書が明け渡しの強制執行を実施するための根拠となります。

和解調書に違反して契約を解除されると、賃貸人は催告や裁判の手続きをせず、すぐに明け渡しの強制執行を申し立てられます。

和解調書には、以下のように和解の内容に違反して契約解除されたときの損害金を定めているケースが多いです。

「賃貸借契約が解除された場合、賃借人は解除から明け渡しまでの間に発生した家賃の倍額相当を損害金として支払う」

契約解除後の居住は不法占有にあたるため、占有を続けた期間に応じて損害金が設定されます。

損害金の計算は、文例の「家賃の倍額相当」のように家賃額を基準として定められるケースが多いでしょう。

賃借人が損害金を支払わない場合、滞納した家賃とあわせて給料や預貯金などの財産が差し押さえられる可能性があります。

明け渡し訴訟への対応を弁護士に依頼する場合、弁護士報酬などの支払いが必要です。

金額は弁護士事務所によって異なりますが、おおよその相場は以下の通りです。

| 報酬の種類 | 金額の相場 | |

|---|---|---|

| 相談料 | 30分5,500円ほど | |

| 着手金 | 30万円~50万円ほど | |

| 報酬金 | 明渡請求の排斥に成功した場合 | 50万円~60万円ほど |

| 交渉により猶予期間を得て明け渡した場合 | 10万円~20万円ほど | |

| 交渉により立退料を受領した場合 | 立退料×10%~20%ほど | |

| 実費(日当、交通費、その他手数料など) | 数千円~数万円ほど | |

相談料は、弁護士事務所によっては初回無料で実施しています。

報酬金は明け渡し訴訟の終了後に支払いますが、着手金は弁護士への依頼時に支払う必要があります。

退去の強制執行があったときは、執行費用30万円~50万円を賃貸人が立替払いしており、請求に応じて支払わなければなりません。

ここでは明け渡し訴訟についてよくある質問を紹介します。

明け渡し訴訟が提起されるまでの期間は、家賃を滞納してから6カ月ほどのケースが多いです。

家賃を滞納すると、まずは賃貸人から電話や手紙などで滞納分を支払うよう催促があります。

さらに3カ月以上滞納を続けると、内容証明郵便が届き、期日までに支払わなければ契約を解除する旨が通知されます。

内容証明郵便が届いたときは、すでに賃貸人は明け渡し訴訟をするための準備を進めていると考えてよいでしょう。

内容証明郵便の送付後に滞納を続けると、記載された期日をもって賃貸借契約が解除され、明け渡し訴訟を提起されます。

明け渡し訴訟を提起されたときは、一般的に個人での対応は難しいため弁護士への依頼がおすすめです。

明け渡し訴訟に対応するには、相手方の主張に対抗するための根拠の収集や裁判所への出廷など、手間や労力がかかります。

明け渡しを拒める見込みや立ち退き料の算定など、過去の判例から調査するのは個人では難しいでしょう。

賃貸人が退去の強制執行を計画している場合でも、弁護士の交渉によっては和解で解決できるケースもあります。

訴訟で不利な判決を受けるリスクも避けられるため、結果的には弁護士へ依頼した方が経済的なメリットも大きくなるでしょう。

明け渡し訴訟を提起した後でも、判決が確定するまでは賃貸人から訴えの取り下げができます。

一方で、賃借人が滞納分の家賃を払った場合でも、明け渡し訴訟が取り下げられるケースは少ないでしょう。

訴えを取り下げた後に家賃を滞納されると、賃貸人は再度明け渡し訴訟を提起しなければならないためです。

訴えが提起された後に滞納した家賃を支払ったときは、賃貸人と和解に応じてもらえる可能性はあります。

例外として、失業など家賃滞納が一時的であり、今後は滞納する恐れがないときは訴えを取り下げてもらえるケースもあるでしょう。

訴えの取り下げや和解は賃貸人との関係が影響するため、できるだけ賃貸人とは良好な関係を維持するのが望ましいです。

家賃を滞納しており、支払いの督促を放置し続けていると賃貸人から明け渡し訴訟を提起される恐れがあります。

賃貸人が明け渡し訴訟に勝訴して強制執行が実行された場合は、賃借人は建物から退去しなければなりません。

明け渡し訴訟への対応方法には、明け渡しの拒否や立ち退き料の請求、和解の交渉などがあります。

明け渡し訴訟への対応方法を決めるときは、まず弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すると、過去の判例などから、賃借人にとって最適な方法を提案してもらえます。

賃貸人との交渉や訴訟手続きは精神的にも大きな負担がかかるため、弁護士に代行を依頼できるのも大きなメリットでしょう。