東京弁護士会所属。イギリス(ロンドン)出身。

立ち退きは、人生という演劇における「幕間のセットチェンジ」のようなものです。次の新しいステージへスムーズに、かつ最良の状態で進むためには、適切な準備とプロフェッショナルによる調整が欠かせません。

私は都内の大規模・中堅法律事務所で培った高度な法的知見を活かし、居住用から事業用まで、数多くの「立ち退き料増額交渉」や「建物明渡し」の問題に取り組んできました。

「どれくらいの金額が妥当なのか」「いつまでに明け渡すべきか」といった不安に対し、法律の専門家として明確な見通しをスピーディーに提示いたします。皆様が正当な権利を守り、納得して次の一歩を踏み出せるよう全力でサポートいたします。ぜひ一度ご相談ください。

遺産相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)名義の建物を一部の親族が占有する場合があります。

たとえば、親名義の建物を子どもが無償で使っており、そのまま住み続けるケースなどです。

相続人が複数いると、各自が建物の所有権を主張できるため、無償で建物を占有している親族が立ち退きを要請される可能性もあります。

生活拠点を失いたくないときは、居住権を主張して立ち退きを拒否できるかどうか、事前に確認しておきましょう。

今回は、建物に住んでいる人の居住権や、立ち退きを拒否した後の流れなどをわかりやすく解説します。

目次

建物に住んでいる人が法的に認められた居住権を持っていれば、親族や貸主から「出て行ってほしい」と言われても、拒否できる場合があります。

「居住権」とは、法律上の単独の権利名ではなく、「賃借権」「借地権」「借家権」などの土地や建物を使用するための権利を指す通称です。

根拠となる権利の種類によって、居住権として主張できる内容は異なります。

2020年4月1日施行の民法改正により「配偶者居住権」の制度が新しくできました。

これは亡くなった方(被相続人)と同居していた配偶者が、他の相続人に対して「この家に住み続けたい」と主張できる権利です。

居住権は法律上保護されており、一般的に「強い権利」と言われています。

一方で、相続などで不動産が複数人の共有となったときは、原則としてそれぞれが共有者の使用収益権を主張できます。

最終判断は個別事情によって異なるため、立ち退きを拒否できるかどうかは専門家である弁護士に相談しましょう。

親族間で使用貸借契約を結んでいる場合は、不動産を借りている人に居住権が認められます。

使用貸借契約とは、民法593条などに規定された無償の貸し借りです。

所有者と居住者の間で「貸す・借りる」の意思表示が交わされており、親族名義の建物が引き渡されて居住している場合には使用貸借契約が成立します。

親族間の「貸す・借りる」の意思表示は、契約書を作成せずに口約束で交わされているケースも少なくありません。

契約書がない場合でも、借主が無償で使用しており、貸主が固定資産税を負担しているときなどは使用貸借の成立が推認される可能性があります。

借主が実費相当の対価を提供している場合は、賃借権など他の権利が推認されて居住権が認められるケースもあるでしょう。

相続が発生すると、被相続人が所有していた不動産は、相続人全員の共有財産となります。

不動産を共有した相続人は、それぞれの持分に応じた使用収益権を持ちます。

相続人の一人が建物に住んでいる場合、法定相続分に応じて使用収益できるため、他の相続人から立ち退きを求められても原則として直ちに退去する必要はありません。

建物の明渡請求には、他の相続人から退去を求めるための「正当理由」の主張・立証が必要です。

建物に住んでいる相続人の一人は、たとえば以下のようなケースでは建物からの立ち退きを拒否できる可能性があります。

拒否できるケース

・現に居住または占有しており、用法違反や背信的使用がない

・遺産分割未了で、当面の居住継続に合理性がある

・他の共有者に緊急の保存や管理上の必要が特段ない

最終的な居住可否は、相続人全員による遺産や共有物を分割するための話し合いで決まります。

配偶者が居住している場合には特別な保護(配偶者居住権)が認められる可能性があり、詳細はケース3をご参照ください。

配偶者居住権とは、被相続人が所有する建物に相続開始時に居住していた配偶者が建物に住み続けられる権利です。

不動産を共有する他の相続人から立ち退きを求められたときに、配偶者居住権があると立退き交渉の可否や難易度に影響します。

配偶者居住権には配偶者短期居住権と配偶者居住権(長期)があり、以下の違いがあります。

配偶者短期居住権

要件を満たすと権利が自動的に発生し、以下①と②のうちどちらか遅い日まで建物に無償で居住できます。

①遺産分割で配偶者以外の相続人が建物を取得すると決まった日

②相続開始から6か月を経過する日

配偶者居住権(長期)

居住権が配偶者の終身まで存続し、遺産分割・遺贈・死因贈与・家裁の審判で決定されます。

居住権で第三者に対抗するには、権利の成立後、原則として建物の所在地を管轄する法務局で登記をしなければなりません。

共有トラブルの整理・交渉設計は、経験豊富な弁護士が在籍するVS弁護士法人へ相談しましょう。

相続税の納付に必要な評価や計算方法などは、VS税理士法人の記事をご参照ください。

居住権の存続期間は、原則、当事者の合意により自由に設定できます。。

例外として、一定の期間を定める定期借地権などは契約できる期間に法的な制限があるため、以下を参考にしてください。

<存続期間(建物の場合)>

・使用貸借契約:当事者間で自由に設定可能

・普通借家契約:1年以上(1年未満の場合、期間の定めがないとみなされる)

・定期借家契約:当事者間で自由に設定可能

<存続期間(土地の場合)>

・使用貸借契約:当事者間で自由に設定可能

・普通借地契約:30年以上

・一般定期借地契約:50年以上

・建物譲渡特約付借地契約:30年以上

・事業用定期借地契約:10年以上~50年未満

たとえば、賃貸借契約で居住権を主張する場合、建物は借家権、土地は借地権の存続期間を基準とします。

ここからは、実際の裁判例をもとに親族間の居住権と立ち退き請求が争われた場合の判断について解説します。

過去の裁判では、親族間の建物明渡請求を棄却した判例があります。

関係者や判決のポイントは、以下のとおりです。

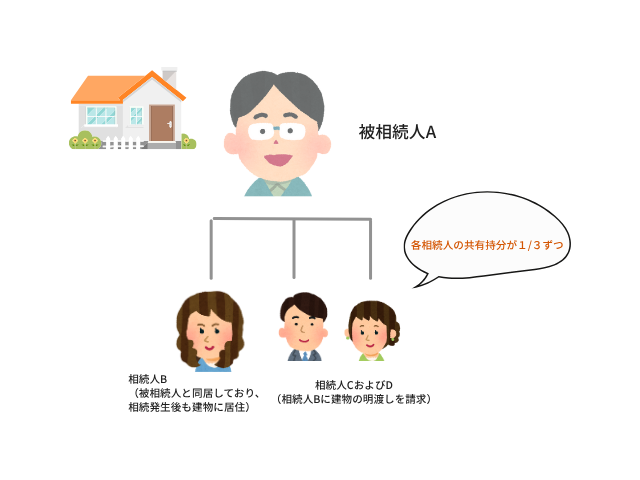

事例

【裁判の概要】

・事件名:土地所有権確認等請求および反訴請求

・法廷名:最高裁判所第一小法廷

・裁判年月日:昭和41年5月19日

・事案要約:

共有物の持分の価格が過半数を超えるCとBが、共有物を単独で占有するBに対して共有物の明渡を請求できるか。

・判決内容:

CとBは共有物の持分価格の過半数を超えているが、共有物を単独で占有するBに対し、当然には共有物の明渡を請求できない。

【関係者】

被相続人A

相続人B(被相続人と同居しており、相続発生後も建物に居住)

相続人CおよびD(相続人Bに建物の明渡しを請求)

各相続人の共有持分は1/3ずつ

【判決のポイント】

CとDは多数持分権者(共有持分2/3)であり、建物を占有するB(共有持分1/3)に建物明渡しを請求しました。

裁判所は、以下の理由からCとDによる建物明渡請求を棄却しました。

少数持分権者にも持分割合に応じた使用収益の権限があり、共有物の占有が認められる

多数持分権者が共有物の明渡しを請求する際は、正当理由の主張と立証が必要である

AとBには使用貸借契約があったとみなされるため、CとDはBに対する賃料請求もできません。

出典:裁判所判例検索(最高裁判所第一小法廷 昭和41年5月19日 判決)

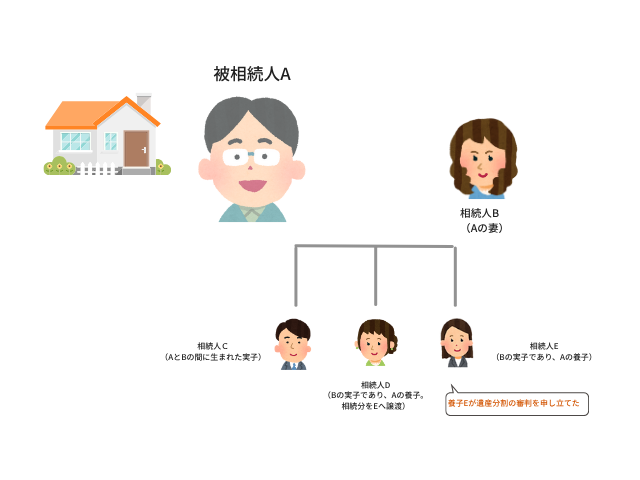

民法1029条2号に基づき、家庭裁判所が配偶者居住権を認めた事例があります。

関係者や判決のポイントは、以下のとおりです。

事例

【裁判の概要】

・事案要約:

夫Aが死亡し、養子Eが遺産分割の審判を申し立てた。

相続開始時、妻Bは建物に居住し、配偶者居住権を取得して建物に居住し続けることを希望した。

・判決内容:

実子Cが夫Aの土地と建物を取得する。

妻Bの生活維持のため、妻Bの終身の間、建物への配偶者居住権を認める。

【関係者】

被相続人A

相続人B(Aの妻)

相続人C(AとBの間に生まれた実子)

相続人D(Bの実子であり、Aの養子。相続分をEへ譲渡)

相続人E(Bの実子であり、Aの養子)

【判決のポイント】

CはBの配偶者居住権を了承しており、Cの不利益を考慮してもBの生活維持に配偶者居住権が必要と判断されました。

一方で、配偶者居住権は無償では取得できず、財産評価をしたうえで相続分として取得するとされました。

使用貸借契約で建物を借りている場合でも、親族や貸主から立ち退きを要請されるケースがあります。

立ち退き要請は居住権の主張で拒否できますが、契約内容によっては建物を明け渡さなければならないでしょう。

建物の立ち退きを拒否した場合、退去までの流れは以下のようになります。

使用貸借契約書に契約期間や使用収益の目的を定めていない場合、相当期間を付して返還請求できます。

口約束の使用貸借契約だった場合は、「もともと契約期間を定めていない」などの理由で、貸主が立ち退きを求めるケースがあるでしょう。

貸主から内容証明郵便で立ち退きを要請されたときは、必ず以下の内容を確認してください。

内容証明郵便を受け取った場合、貸主が権利を行使した証拠を残し、訴訟の準備を進めている可能性があります。

使用貸借契約の成立や居住権の主張が難しいときは、弁護士に相談した方がよいでしょう。

立ち退き要請を書面で受け取った後は、電話や対面で立ち退き条件を交渉します。

建物に居住し続けたいときは、使用貸借契約の成立や居住権の取得を証明しなければなりません。

使用貸借契約書がないときや、契約内容が曖昧だった場合は、お互いの主張が噛み合わないため争いになる可能性もあります。

立ち退き交渉が長期化すると、立ち退き料の支払いを条件に建物の明渡しを請求される場合も考えられるでしょう。

立ち退き料は法的な義務ではなく、交渉により新居の敷金や礼金、数カ月分の家賃や引っ越し代など、退去による費用負担を補填してもらう行為です。

立ち退き料の合意書では、以下のような項目を明記しましょう。

当事者間の交渉でお互いに感情的になってしまった場合は、弁護士に交渉の代行を依頼すると円満に解決できる可能性が高くなります。

使用貸借契約書を作成してないケースでは、居住権を認めてもらえない可能性があります。

契約書を事後に作成する場合もありますが、時間が経つと、言った・言わないの水掛け論になるかもしれません。

立ち退きトラブルを回避したいときは、使用貸借契約書などを作成しておきましょう。

居住権を認めてもらう場合は、使用貸借契約書を作成しておくのが望ましいです。

口約束では契約内容を証明できないため、以下のような項目を使用貸借契約書に盛り込んでおきましょう。

契約期間のほかに、使用収益の目的として「借主が安定収入を得るまで無償で居住させる」などと定められている場合があります。

この場合は、借主の就職などにより使用貸借の目的が完了したとみなされるため、契約期間が残っていても契約は終了します。

使用貸借契約書を作成する際は、細かな条件もよく確認しておきましょう。

不動産の所有者が遺言書を作成すると、親族間の立ち退きトラブルを回避しやすくなります。

遺言書は受遺者(財産の承継者)を指定できるため、相続が発生しても不動産が共有状態になりません。

不動産の所有権や居住権を明確にしておけば、立ち退き要請の理由もなくなります。

配偶者が生活拠点を失う恐れがあるときは、遺言書に配偶者居住権の取得も記載するとよいでしょう。

相続人が複数いる場合や、立ち退きトラブルが想定されるときは、遺言書が有効な解決手段になります。

被相続人の遺言書がなかったときは、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容を記載した書面です。

遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印が必要になるため、不動産の相続人が決まった場合は、居住権の有無が明確化されます。

相続発生で不動産が共有状態になったときは、できるだけ早めに遺産分割協議を行い、土地や建物の相続人を確定させましょう。

話し合いによって被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得する場合、遺産分割協議書に明記します。

立ち退き交渉をするときは、過去の判例や法的な根拠など専門的な知見が必要となるため、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼すると、依頼人の利益を第一に以下のような対応をしてもらえます。

弁護士による書式作成・交渉同席をご希望の方は、VSG弁護士法人にご相談ください。

なお、弁護士に依頼すると発生する報酬金については、以下の記事を参照してください。

居住権を主張して物件からの立ち退きを拒否するためには、根拠となる権利や事実関係を立証しなければなりません。

たとえば、無償で不動産を借りている場合、使用貸借契約書の有無が重要です。

相続した不動産に住み続けるときも、遺言書や遺産分割協議書がなければ居住権を認めてもらえない恐れがあります。

各種契約書や遺言書などで紛争を予防するときは、記載ミスや記載漏れにも注意しなければなりません。

VSG弁護士法人は、立ち退きや相続問題に注力する専門チームがあり、居住権トラブルや遺産分割への豊富な実績やノウハウがあります。

居住権トラブルでお悩みの方は、早期の相談が重要となるため、お気軽にVSG弁護士法人の無料相談を活用ください。