この記事でわかること

- 相続争いのよくある事例

- 相続の争いになる家族の特徴

相続争いは決して他人事ではなく、どの家庭にも起こりうる身近なトラブルです。

争いの多くは、家族間のコミュニケーション不足や、相続に関する知識や認識のズレが原因で発生します。

- 遺言書がなく分割方法で揉める

- 実家など不動産の分け方が難しい

- 特定の相続人に財産を渡していた

これらのケースは相続争いに発展しやすい典型例と言えます。

今回は、相続争いによくある事例を交えながら、相続争いになりやすい家族の特徴などを解説します。

目次

相続の争いは増加傾向

遺産分割に関する家庭裁判所での調停数は、年度ごとに増減はありながらも、年々増加傾向にあります。

司法統計によると、令和元年は12785件だった調停数が、令和6年度は15379件と、2500件ほど増加しました。

ここ20年の統計で見ると、およそ1.7倍の増加です。

相続トラブルは、まず相続人同士の協議で解決を目指しますが、まとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。

それでも解決しなければ、最終的に審判に移行し、裁判官の判断を仰ぎます。

話し合いが長期化すると心身ともに負担が大きく、解決が難しくなるでしょう。

争いが大きくなる前に、弁護士などの専門家へ早期に相談することが、円満解決のカギです。

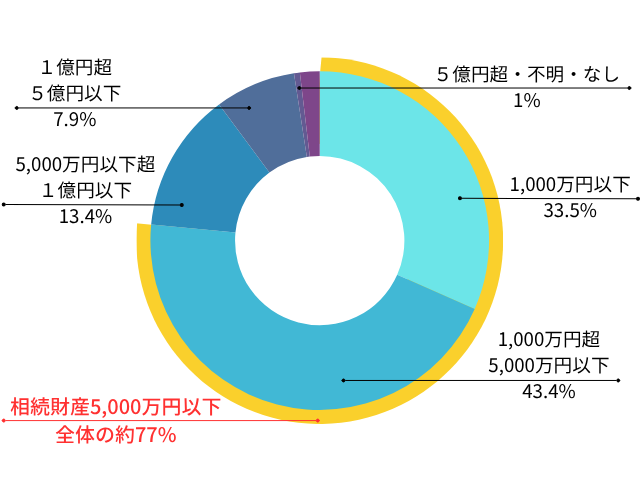

相続争いの7割以上が「財産5,000万円以下」

相続争いは潤沢な資産のある家庭の問題と思われがちですが、実は身近な問題です。

令和6年度の司法統計では、裁判所に持ち込まれた遺産分割調停のうち、遺産額5,000万円以下の事案が全体の約77%を占めています。

年度により変動はあるものの、ここ数年はおおむね7割前後で推移しています。

遺産が少額であっても、実家など不動産の分割がうまくいかない場合は相続トラブルになりがちです。

また、一部の相続人に介護などの負担が偏っていたりすると、家族間で感情的な対立に繋がります。

トラブルになる前に、まずは残高証明などの資料で財産目録を作成し、遺産の可視化からはじめましょう。

遺産相続のよくある争いと深刻なトラブル例

遺産相続は過去の親族間のトラブルから争いになるケースは少なくありません。

ここからは、よくある争いと深刻化しがちな結末について見ていきましょう。

遺産を独り占めしようとする相続人がいる

遺産を独り占めしようとする相続人がいると遺産分割が進まず、相続手続きに支障がでる可能性があります。

遺言がある、相続人全員が合意している、相続人が自分一人である、これらの場合を除いて、原則として遺産の独占はできません。

もし独り占めをする相続人がいる場合は、財産目録などの証拠を確保し、相手方との連絡記録を残すなど、初動が重要です。

また、兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限の相続分を保証する遺留分が定められています。

財産の独り占めにより相続分の権利を侵害された場合は、遺留分に基づき、金銭で支払うように請求できます。

遺産が使い込まれている可能性がある

被相続人の口座から多額の現金が引き出されていたり、使途不明な送金があれば使い込みの兆候と言えます。

まずは証拠として銀行通帳や取引履歴を入手し、使い込んだとみられる本人へ事実確認を行いましょう。

相手方が任意で情報開示に応じない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てます。

悪質な場合は不当利得返還請求訴訟を起こし、使い込まれた財産の返還を要求できます。

使い込みではなく名義預金などが発覚した場合は、相続税など課税の判断が難しいです。

税理士に早めに相談しましょう。

偏った生前贈与がされている

特定の人にだけ、住宅資金や生活費などの名目で多額の生前贈与を行っていた場合、不公平感から相続争いの原因になる可能性があります。

このような場合、相続財産の前渡しとみなす特別受益として、相続財産に持ち戻して計算するのが一般的です。

遺産分割協議では生前贈与分を考慮した分割を検討しましょう。

なお、生前贈与とみなされるかどうかは、贈与契約書や通帳の振込履歴などをもとに判断します。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で解決します。

寄与分を主張する相続人がいる

寄与分とは、被相続人の家業の手伝いや献身的な介護など、特別な貢献をしていた人が多くの財産を相続できる制度です。

貢献具合が目に見えにくいため、相続人同士の感情的な対立の原因になりやすいと言えます。

寄与分を主張するには、介護日記のような日々の記録や、医療費の領収書など目に見える形で残せる資料が重要です。

立証が難しいがゆえに、寄与分が認められるかはケースバイケースで、案件ごとに判断は異なります。

遺言の有効性が疑われる

遺言があったとしても、その有効性に疑義が生じれば、相続トラブルにつながる可能性があります。

遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書は費用をかけず、いつでも書くことができる一方、形式に不備が生じやすく有効性が担保されづらいです。

また、死後、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

公正証書遺言は、費用がかかるものの、公証人のもとで作成するため形式に不備が生じにくく、紛失や改ざんの可能性が低いです。

なお、意思能力のない状態で作成した遺言は、無効とされます。

婚姻外で生まれた子と他の子が揉める

婚姻外で生まれた子がいる場合、認知すれば婚姻内で生まれた子と同様に相続権が与えられます。

この場合、相続割合も同等です。

相続人が婚姻外で生まれた子の存在を知らない場合などは、感情的な問題で争いにつながるケースが多いです。

しかし、相続人の一人として相続手続きに参加する必要があるため、連絡手段などを確認しておきましょう。

相続人同士で話し合いができない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てます。

養子と他の相続人の意見が対立する

養子には普通養子縁組と特別養子縁組があります。

普通養子縁組は、生みの親と親子関係を継続したまま、養親とも親子関係を結ぶ制度です。

一方で特別養子縁組は、生みの親との法的な親子関係は解消されます。

養子は実子とまったく同じ立場で相続人となります。

養子がいることで一人当たりの相続分が減少したり、後から家族になった養子への反発などで対立し、争いに繋がるケースがあります。

争いを回避するには、遺言の作成や、普段から家族間のコミュニケーションがとても大切です。

不動産の分割方法が決まらない

不動産の相続は一般的に、共有・代償・換価の3つの分割方法があります。

- 不動産を複数人で共有する

- 一人が不動産を相続し、他の相続人へ金銭で代償する

- 不動産を売却して換価し、相続分に応じて売却益を分配する

しかし、相続人それぞれ不動産の評価が異なるためなかなか分割方法が決まらず、相続手続きが進められない場合もあります。

話し合いが進まない場合は、不動産会社など第三者の意見を取り入れるといいでしょう。

なぜトラブルになる?揉めやすい家族・遺産相続の特徴

なぜ相続のトラブルが発生するのでしょうか。ここからは揉めやすい家族や遺産相続の特徴を見ていきます。

家族の関係が薄い

普段から家族とあまり連絡を取らず、関係が希薄だという人もいるでしょう。

家族や親戚がどこでどうしているか知らないと、実際に相続が発生した場合に連絡が取れず、相続人漏れのリスクがあります。

相続人全員がそろわないまま手続きを進めてトラブルになったり、相続手続きのやり直しも考えられます。

相続が発生したら、まず被相続人のすべての戸籍を収集し、相続人の存在を確定させましょう。

また、法務局に戸籍を提出すれば、法定相続情報一覧図の写しが無料で交付されます。

相続登記や預貯金の払い戻しに利用できるため、取得しておくといいでしょう。

相続人同士で話し合いが難しい場合は、第三者に同席してもらうのが有効です。

知らない間に養子縁組をしている

養子縁組したことを相続人に知らせていない場合、相続人は相続発生後、戸籍を確認して初めて養子の存在を認識します。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、どちらも養子は実子と同じ立場で相続人の権利が与えられます。

相続人が増えると一人当たりの相続分は減るため、不満を覚える相続人も少なくありません。

また、まったく知らない養子と相続手続きを行うため、精神的な負担も大きく、トラブルの元と言えます。

事案によっては、家庭裁判所の調停を利用し解決を図ります。

財産がさほど多くない

相続財産がさほど多くない場合でも揉めるケースは多いです。

特に相続財産の中で、不動産の占める割合が多いほど揉めやすくなります。

不動産は分割が難しい財産であり、分割方法をめぐって相続人の折り合いがつかないケースも珍しくありません。

トラブルを防ぐためには、遺言で分割方法や相続する人を指定したり、財産目録ですべての財産を可視化するといいでしょう。

相続分が極端に偏っている

遺言の内容や遺産分割協議において、極端に偏った相続を行うと争いの原因になります。

例えば「財産のすべてを長男に相続させる」とする遺言があった場合、他の相続人が不満を抱くことは少なくありません。

兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限の相続分を保障する遺留分が定められています。

相続分を侵害された場合、家庭裁判所に申立を行い認められれば、最低限の取り分を金銭で請求できます。

このような無用な争いを避けるためにも、極端に偏った相続内容にならないよう注意しましょう。

故人が親戚にお金を借りていた・借金が多い

借金など負の遺産もすべて相続財産となります。

借金が多かったり、親戚・知人からお金を借りていて負の遺産が多い場合、相続をするかどうかの争いになりやすいです。

相続が発生したら、契約書や通帳、メモなどをたよりに、債務をすべて特定しましょう。

特に親戚からの借金は口約束の場合が多く、トラブルを防ぐためにも契約書等の証拠が非常に大切です。

もし債務が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討します。

相続放棄は正の財産も負の財産も、すべて放棄する手続きです。

限定承認は、正の財産の範囲内で負の財産も相続する方法です。

相続の争いは弁護士に相談

相続争いが起こった場合は、早期に弁護士に相談しましょう。

現状の整理と、すばやい証拠集めが手続きを進めるために非常に重要です。

弁護士に依頼すれば、相手方への連絡や証拠の開示請求なども任せられ、精神的な負担を軽減できます。

家庭裁判所の調停や審判に必要な書類の作成、出廷も代行し、有利な解決へ導きます。

VSG弁護士法人では、必要に応じて税理士とも連携しながら、ワンストップサポートが可能です。

お困りの際は、初回無料相談をご活用ください。

弁護士に相続の争いを相談するメリット

弁護士に相談すれば、対立する親族との接点を整理し、連絡や交渉を任せられるため、精神的負担が軽くなります。

特定の相続人が資料を独占し、開示しないケースも少なくありません。

しかしそこで専門家である弁護士が間に入れば、スムーズな資料開示につながります。

相続手続きには期限が存在するため、スケジュール管理が重要です。

相続放棄(3カ月以内)、相続税の申告(10カ月以内)など、期限を管理しながら計画的に進められます。

そして専門家の客観的な分析により、協議や調停、訴訟など手続きを選択する際に、適切に判断してもらえるでしょう。

円満に相続をするため、相続実績が豊富なVSG弁護士法人にご相談ください。

相続の争いを避ける3つの対策

親族間の関係を保つためにも、争いを避けたいと思う方は多いはずです。トラブルを避けるためには、事前に以下の対策を行うといいでしょう。

生前に相続について話し合う

相続の話は、なかなか切り出しにくい問題ですが、生前の家族での話し合いがとても大切です。

家族の思いを直接聞いておけば、誤解や不満などからくる感情的な対立を防げるでしょう。

話し合いでは相続の論点を整理し、問題点を見える化します。

事前に家族から聞かれそうなことのリストの作成も効果的です。

話し合った内容は議事録にまとめ、相続が発生するまで大切に保管しておきます。

遺言書を作成する

遺言を作成する最大のメリットは、相続トラブルの未然の防止です。

遺言の中で遺産の分け方を明確にすれば、遺産分割協議の必要がなくなり、争いの火種を防げます。

遺言を作成する場合は、付言事項を活用するといいでしょう。

付言事項は遺言を作成した経緯や、残される家族にあてた感謝の気持ちなどを自由に綴れる項目です。

また、遺産の分け方に偏りがある場合は、遺留分に配慮した内容にすると、トラブルを防げます。

家族信託をする

家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や処分を、信託契約によって託す法的な制度です。

契約内容を自由に設定できるため、希望に沿った柔軟な財産管理が可能になるメリットがあります。

受託者となった人が、契約内容に沿って財産を管理・運用・処分します。

一般的には不動産や預貯金を信託対象として設定します。

認知症などにより判断能力が低下する前の準備が重要です。

相続争いに関するよくある質問

相続争いに関する質問は、以下の通りです。

- 相続争いによる関係性が悪化した家族と絶縁できる?

- 骨肉(こつにく)の争いとは?

それぞれの質問に回答していきましょう。

相続争いによる関係性が悪化した家族と絶縁できる?

結論から言うと、血縁に基づく親子や兄弟姉妹の関係を法的に解消する方法は、一般的には存在しません。

戸籍から抜ける分籍という手続きもありますが、家族関係がなくなるわけではありません。

法的に関係を断つことは難しいため、連絡を絶つ、別居するなどで事実上の絶縁状態が現実的な手段と言えます。

関係悪化により深刻な状況にある場合は、保護命令や専門機関への相談が必要な場合もあるでしょう。

骨肉の争い(こつにくのあらそい)とは

骨肉の争いとは、血のつながっている人どうしの争いです。

家族や血縁関係にある親戚との争いを指す言葉ですが、現代では親戚どうしの争いは、ほとんどのケースは相続による争いをいいます。

「骨肉相食む」といわれるほど、激しい争いになるケースも珍しくありません。

まとめ

相続争いは資産家だけの話ではなく、ごく普通の家庭でも起こりうる身近な問題です。

財産の多少にかかわらず、些細な感情のすれ違いからトラブルにつながるケースも少なくありません。

争いを防ぐために、日頃からコミュニケーションを取っておく、遺言を作成するなどできることからはじめましょう。

それでもトラブルになりそうなときは、早期に専門家への相談をおすすめします。

VSG弁護士法人では無料相談を実施中です。

お電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。