この記事でわかること

- 贈与確認書・覚書の概要

- 贈与確認書・覚書と贈与契約書との違い

- 税務調査における贈与確認書・覚書の重要性

贈与確認書・覚書は、贈与契約書が作成されていない場合に、過去に行われた贈与を証明するために作成される書類です。

本記事では、贈与確認書・覚書の必要性、贈与契約書との違いや、それぞれの役割について詳しく解説します。

読後には、贈与契約書を作成していない場合の対応方法が明確になっているでしょう。

目次

贈与確認書・覚書とは

贈与確認書・覚書とは、過去に贈与があった事実を証明するための書類です。

ここでは、贈与契約書の必要性と贈与確認書・覚書の役割を解説します。

贈与契約書が必要な理由

個人、特に親子間で現金などを贈与する場合、現金を手渡しして終わりの方が多いのではないでしょうか。

贈与契約は口頭でも有効に成立し、契約書がなくても民法上は問題ありません。

ただし、贈与税の観点からは、親子間でも贈与契約書を取り交わすことが重要です。

贈与の内容を証明する

贈与契約書には贈与者・受贈者(贈与を受ける人)、贈与の意思、贈与額等が書かれており、銀行の振込履歴と合わせれば、贈与の詳細が証明できる強い証拠となります。

税務調査で証拠として提出できる

贈与税の税務調査が入った場合、贈与契約書を作成していれば贈与した証拠として提出できます。

贈与契約書が必要なケース

毎年110万円の基礎控除内で贈与を受けていた場合、税務調査ではまとまった数百万円の贈与を数年間に分けて贈与したふりをしている、と疑われる可能性があります。

このような場合、毎年贈与契約書を作成し、その内容通りに振込が行われていれば、毎年基礎控除内で贈与を受けた証拠として主張できます。

しかし、贈与契約書がない場合は、口頭だけで毎年の贈与を説明しても、信頼性は大変低く、まとまった数百万円の贈与と判断される恐れがあります。

贈与税の申告が必要なケースだったと判断されると、無申告加算税、延滞税とペナルティが課されます。

贈与契約書を今からでも作り直したい

贈与契約書を過去の日付で作り直す行為は、バックデイトと呼ばれます。

バックデイトが発覚すると、故意に贈与を隠ぺいしたとして重加算税が課せられる恐れがあるため、控えた方がよいでしょう。

贈与確認書・覚書の作成

過去の贈与について、贈与契約書がない場合は、贈与確認書・覚書の作成をおすすめします。

贈与確認書・覚書とは、過去に贈与としてお金を渡した事実を確認するための書類です。

「過去の贈与」という事実を「本日、この時点で」確認する点が重要です。

贈与を行った当事者(贈与者と受贈者)が過去の事実を確認し、確認書には現在の日付を記入します。

贈与確認書・覚書と贈与契約書の違い

贈与確認書・覚書と贈与契約書は、以下の2点に違いがあります。

- 贈与行為と書類作成の時系列

- 書類作成の目的

それぞれについて見ていきましょう。

事例列の違い

贈与確認書・覚書は贈与行為の後に作成し、贈与契約書は贈与行為の前、もしくは贈与行為と同時に作成します。

目的の違い

贈与確認書は、過去に贈与契約・贈与行為があったという「事実」を証明する目的で作成されます。

一方、贈与契約書は「贈与契約の成立」を証明する目的で作成されます。

贈与確認書のひな形

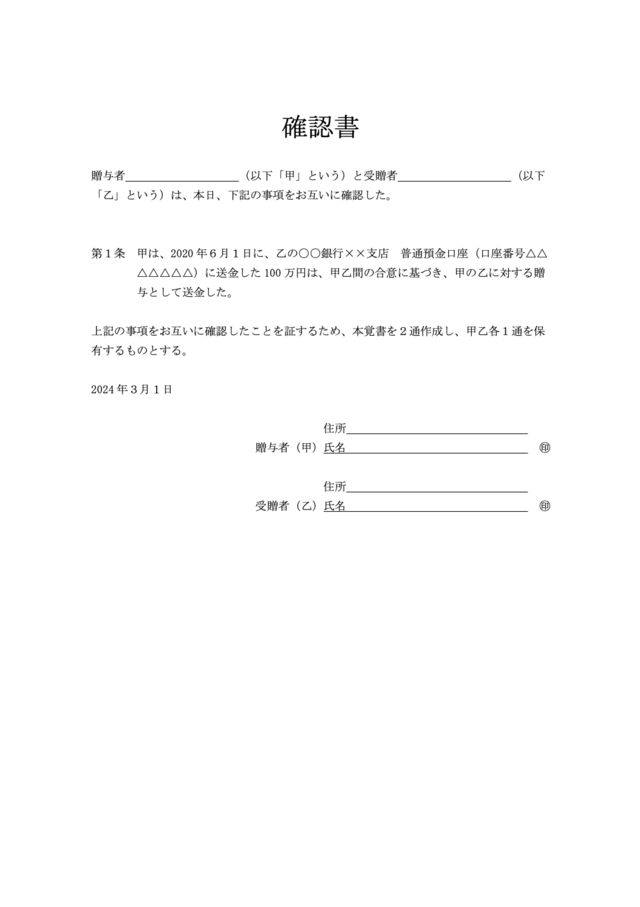

2020年6月1日の贈与(甲から乙へ100万円の贈与)について、2024年3月1日に贈与確認書を作成した場合の贈与確認書のひな形を紹介します。

まとめ

親族間の贈与などで贈与契約書を作成していないと、税務調査が入った場合は贈与内容の証明が難しく、不利な判断をされて追徴課税のリスクが高いと考えられます。

追徴課税のリスクを少しでも経験するため、過去の贈与内容の証拠となる贈与確認書・覚書の作成をしておきましょう。

贈与契約書を作成しておらず税務調査が気になる方は、早めに贈与確認書・覚書の作成を検討し、必要に応じて税理士などの専門家に相談しましょう。