記事の要約

- 公正証書遺言を作った人が亡くなっても、公証役場などから遺族に通知は来ない

- そのため、自分で遺言書を探さなければならない

- 自宅で遺言書が見つからなくても、公証役場のシステムで検索できる

故人から生前に「公証役場で遺言書を作った」と聞いていたものの、本人の死後に役場から何の連絡も来ず、不安になっていませんか?

結論から申し上げると、公正証書遺言を作成していても、遺言者の死後に公証役場から通知が届くことはありません。

このため、残されたご家族が自ら遺言書を探し出し、手続きを始める必要があります。

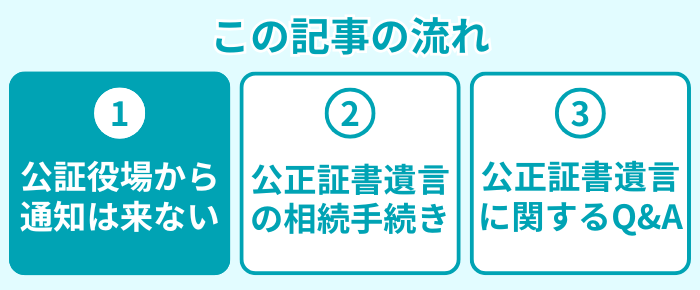

本記事では、公正証書遺言の作成者が亡くなった後の「手続きの流れ」をわかりやすくお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関する相談を無料で受け付けておりますので、ご不明なことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。

目次

▼下記の動画では、「公正証書遺言の作成現場」をお見せしています

公正証書遺言の作成者が死亡しても「通知」は来ない

公正証書遺言は、法律のプロである「公証人」に作成してもらう遺言書で、原本は「公証役場」で保管されます。

このことから、「遺言者の死亡届を出せば、自動的に公証役場から連絡が来るのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、公正証書遺言の作成者が死亡しても、役場から何かしらの通知が来ることはありません。

まずは、「相続人が自ら動き、遺言書の有無を確認して、手続きを進める必要がある」ということを押さえておきましょう。

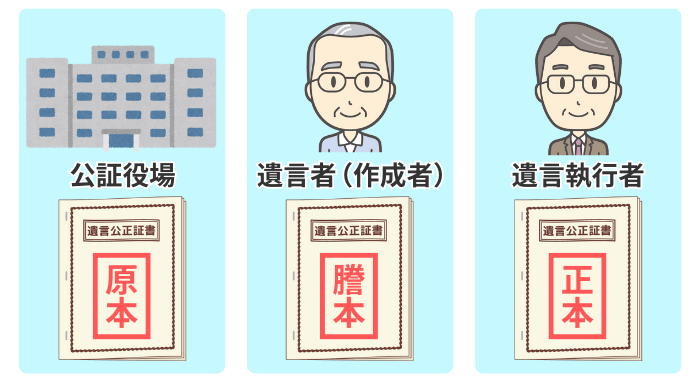

公正証書遺言があるときの相続の流れ

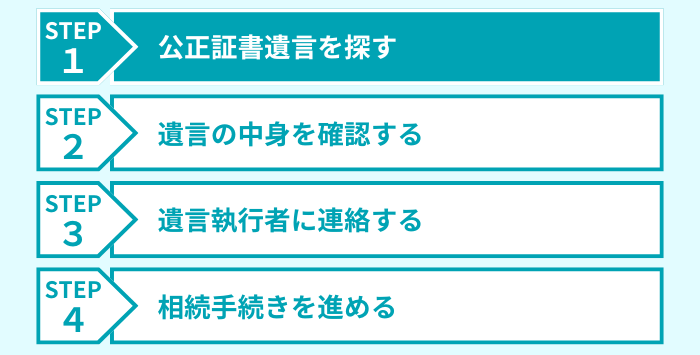

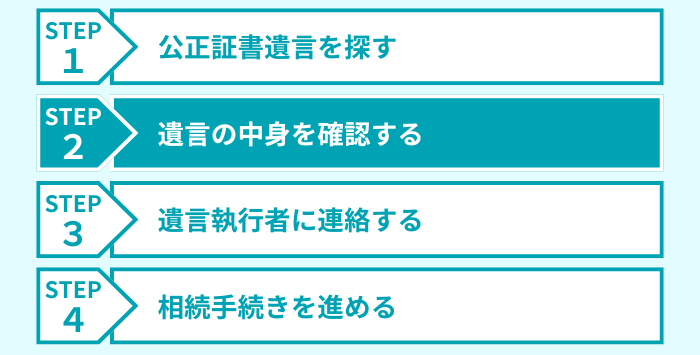

ここからは、公正証書遺言がある場合の相続手続きの流れを、次の4ステップでお伝えします。

ここでの一番のポイントは、家庭裁判所での「検認」手続きは不要なことです。

自筆証書遺言が残されていた場合、発見してもその場で開封せず、家庭裁判所で検認をしてもらわなければなりません。

一方、公正証書遺言の場合は検認が不要なため、すぐに「預貯金の解約」や「不動産の名義変更(相続登記)」などの手続きに入れます。

それでは、具体的な手続きの流れを見ていきましょう。

ステップ1:公正証書遺言を探す

まずは、故人が作成した公正証書遺言を探します。

公正証書遺言の「原本」は公証役場で保管されていますが、作成時には遺言者に「正本」と「謄本」が渡されています。

遺言執行者を指定している場合には、その人が「正本」を保管し、遺言者は「謄本」を持っていることが一般的です。

以上を踏まえ、公正証書遺言を探す際は、次の2段階で進めると効率的です。

故人のご自宅を探す

公正証書遺言は、下記のような様式の書類で、公証役場の茶封筒に入れられていることも多いです。

作成者は遺言書の「正本」か「謄本」を持っているはずなので、まずは故人のご自宅の次のような場所を探してみてください。

- 金庫・貸金庫の中

- 書類をまとめているファイル

- 机やタンスの引き出し

- 仏壇のなか

- 本棚

公証役場のシステムで探す

ご自宅を探しても遺言書が見つからない場合は、公証役場の「公正証書遺言の検索システム」を活用しましょう。

これは、全国の公証役場に保管されている公正証書遺言を一括で検索できるシステムです※1。

法定相続人などの利害関係人であれば、最寄りの公証役場で手続きをすることで、無料で照会してもらえます。

公証役場へ行く際には、事前に予約を取り、下記のものを持参してください。

| 必要なもの | 概要 |

|---|---|

| 遺言者の除籍謄本など | 遺言者が亡くなった事実を確認できるもの |

| 請求者の戸籍謄本など | 請求者が「法定相続人」などの利害関係人であることを証明するもの |

| 請求者の身分証明書※2 | 運転免許証・マイナンバーカードなど、顔写真が付いているもの |

ここで公正証書遺言の存在を確認できたら、保管している公証役場に「謄本」の交付請求をします。このとき、1枚につき300円の手数料がかかります。

もし、保管している公証役場が遠方の場合は、郵送で対応してもらえることもあるため、電話で相談してみましょう。

なお、故人が遺言書を残していたはずなのに、システムを使っても見つからなかった場合、作成したのは公正証書遺言ではなかった可能性が高いです。

そのほかの種類も含めた遺言書の探し方は、下記の記事でお伝えしているので、必要な方は併せてご覧ください。

- ※1

- 平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言に限る

- ※2

- 顔写真付きの身分証明書がない場合は、実印と印鑑証明書(発行後3カ月以内)に代えられる

ステップ2:遺言の中身を確認する

遺言書が見つかったら、内容を確認します。

このとき、公正証書遺言であれば家庭裁判所の検認は不要なので、封筒に入っている場合でも、すぐに開封して問題ありません。

ただし、先に一人で中身を見ると、後でほかの相続人から無用な疑いをかけられる可能性もあります。

そこで、できるだけ相続人全員が集まった場所で、一緒に開封・確認することが望ましいです。

遺言書の内容を確認する際は、「誰がどの財産をもらうか」だけではなく「遺言執行者が指定されているか」を必ずチェックしてください。

遺言執行者に関する記載があるかどうかで、その後の手続きが変わります。

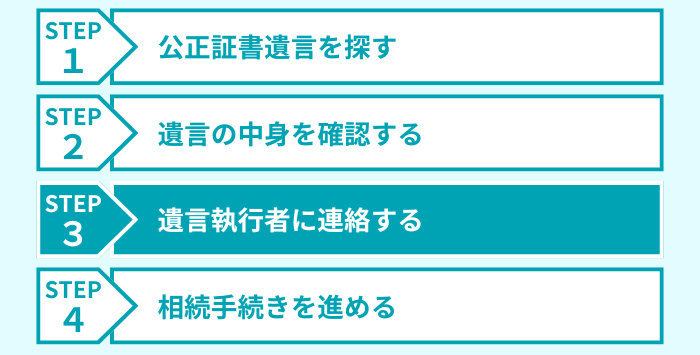

ステップ3:遺言執行者に連絡する

遺言書に「遺言執行者」の記載があった場合は、指定されている人に連絡を取ります。

そもそも「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するために、「預貯金の解約」や「不動産の名義変更(相続登記)」などの手続きを行う権限を持つ人のことです。

公正証書遺言では、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家が指定されているケースもよく見られます。その場合には、遺言に記載されている事務所へ連絡してみましょう。

故人が生前に遺言書の内容などについて相談をしていたはずなので、状況をよく把握しており、その後の手続きもスムーズに進めてくれます。

なお、ご親族が遺言執行者に指定されていた場合は、その方が中心となって相続手続きを進めることになります。

このとき、手続きを一人で行う自信がなければ、相続のプロにサポートしてもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。

当事務所でもご依頼を承っておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。初回の相談は無料です。

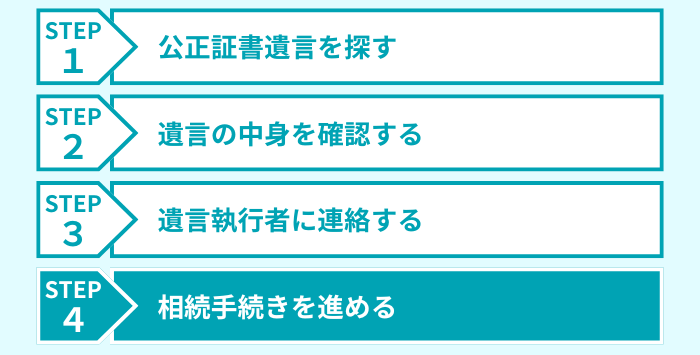

ステップ4:相続手続きを進める

遺言執行者がいる場合はその人が中心となり、いない場合は相続人全員で協力して、相続手続きを進めます。

ここで必要となる主な手続きは、以下のとおりです。

また、遺産の総額によっては「相続税の申告」が必要なケースもあります。

具体的には、「正味の遺産額※1」が「基礎控除額」を超えた場合には、税務署へ申告しなければなりません。

計算式

相続税の申告が必要かどうかの判断方法は、下記の記事で詳しくお伝えしていますので、併せてご覧ください。

- ※1

- 預貯金・不動産などの「プラスの財産」から、借入金などの「マイナスの財産」を差し引いた金額

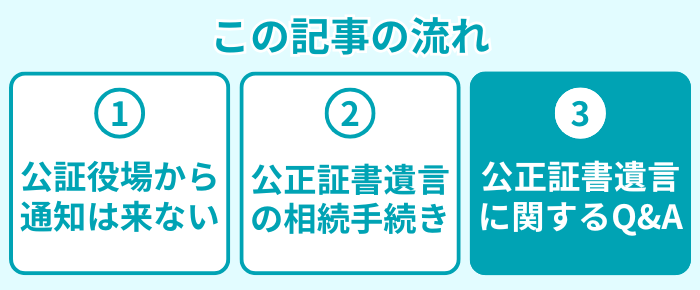

公正証書遺言に関するよくある質問

最後に、公正証書遺言に関する、次の質問にお答えします。

Q1:遺言の内容に納得できないときは、どうする?

公正証書遺言の内容に納得できない場合は、法定相続人・受遺者・遺言執行者※1の全員が合意すれば、遺産分割協議で遺産の分け方を決め直すことができると考えられています。

また、家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てて、「遺言自体の無効」を主張することも可能です。

裁判所から「公正証書遺言を作成した時点で、遺言者は認知症を患っており、意思能力がなかった」などと認められれば、遺言は無効となります。

ただし、公正証書遺言は、法律の専門家である「公証人」が、本人の意思能力を確認したうえで作成する書類です。

このことから、裁判所に無効と認められるハードルは非常に高いのが現実です。

- ※1

- 指定されている場合

Q2:遺言で「遺留分」が侵害されていたら?

「全財産を長男に譲る」など、特定の相続人に偏った内容であっても、遺言自体は有効です。

ただし、被相続人の配偶者や子どもなどには、最低限の遺産の取り分として「遺留分」が法律で保障されています。

もし遺留分を侵害されていた場合は、遺産を多く受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。

遺留分侵害額請求の手続きの流れなどは、下記の記事で詳しくお伝えしているので、必要な方は併せてご覧ください。

Q3:後から「自筆証書遺言」も見つかったら?

まれに公正証書遺言とは別に、自宅などから「自筆証書遺言」が見つかるケースもあります。

この場合、「公正証書だから優先される」ということはありません。形式に関わらず、「作成された日付」が新しいものが優先されます。

「日付の新しい自筆証書遺言」の内容が「古い公正証書遺言」と異なる場合、矛盾する部分については、自筆証書遺言に従うことになります。

相続手続きは早めに取りかかるのがおすすめ

この記事では、公正証書遺言の作成者が亡くなった後の手続きをお伝えしました。

相続手続きは、大切な人が亡くなって間もないなか、定められた期限までに確実に完了させなければなりません。

特に、相続税の申告は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内」と、スケジュールがタイトになりやすいです。

このため、相続手続きはなるべく早めに取りかかることをおすすめします。

もし、ご自身だけで手続きを進めるのが難しく感じられた場合は、専門家を頼るようにしましょう。

当事務所では、初回の相談を無料で受け付けておりますので、お困りのことがあれば、お気軽にご連絡ください。

「相続税の申告」だけではなく、「相続登記」や「預貯金の名義変更」など、幅広いサポートが可能です。