この記事でわかること

- 相続登記の義務化の概要

- 相続登記の手続き方法

- 相続登記をしないことのリスクや罰則

2024年4月より、相続や遺贈で取得した不動産の相続登記が義務化されました。

これまで相続登記は任意とされていたため、不動産を相続しても名義変更せず、亡くなった方の名義のままということも珍しくありませんでした。

なぜ今になって制度ができたのでしょうか。

今回は相続登記の義務化の背景と、登記申請の方法や放置することのリスクを解説します。

目次

相続登記の義務化とは

相続登記は、相続した不動産の所有権を明示するための重要な手続きです。

登記をしなければ、第三者に対して所有権を主張できません。

ここでは相続登記の概要と、義務化の背景について解説します。

相続登記の概要

そもそも登記とは、不動産に関する情報を、国が管理する登記簿に登録する手続きのことです。

不動産の所在や面積など物理的な情報を記載する表題部と、所有権などの権利関係について記載する権利部で構成されています。

登記の中でも、相続や遺言により不動産を取得したときに、登記簿の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きを相続登記と言います。

相続登記を行うには、遺産分割協議により、不動産を相続する人と相続割合を決定する必要があります。

もし相続した不動産を売却や賃貸などで活用したいと考えた場合、正しく相続登記されていなければ処分することができません。

不動産を取得したら、速やかに登記申請を行いましょう。

相続登記の義務化とは

2024年4月の法改正で、相続登記が義務化されました。

申請期限は、相続の時および所有権の取得を知った時から3年以内です。

遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内が期限となります。

この制度では、2024年4月以前に相続した不動産も、義務化の対象である点に注意しましょう。

過去に相続した不動産に関しては、2024年4月から3年以内に登記申請を行う必要があります。

正当な理由なく申請を怠った場合には、罰則も設けられているため、早めに手続きをしましょう。

義務化された背景

相続登記が義務化される以前は、登記を行わない事案が多くありました。

相続登記自体が任意であったことに加え、申請を行わなくても特にデメリットがなく、手間と費用をかけてまで名義変更をするメリットが感じられなかったためです。

しかしその結果、特に地方の土地では、正確な所有者が不明である、いわゆる所有者不明土地が増えて問題になっています。

空き地や空き家の活用をしようにも、所有者がわからなくては国も手が出せないため、公共事業や土地開発、復興事業などの利用の妨げになっています。

相続人側も、もはや誰が相続人なのかわからない状態であることも少なくありません。

相続登記をしようにも、相続人の所在が分からず連絡が取れないケースが増え、遺産分割協議ができず登記ができない、という事案が後を絶ちません。

このように、所有者不明土地の解消は非常に困難で、治安の悪化や経済衰退にもつながる根深い問題です。

国や地方自治体が管理しやすくなるように、相続登記が義務化されました。

罰則について

正当な理由なく登記申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科されます。

前述したように、申請期限は相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内です。

義務化以前に相続が開始している土地についても、2024年4月から3年間の猶予期間中に手続きをしなければいけません。

こちらも同じく正当な理由なく申請を怠ると、10万円の過料の対象となります。

なお、正当な理由とは、相続人が多数いて調査に時間がかかるケースや、遺産分割協議がなかなかまとまらない場合などが該当します。

相続登記をしないリスク

今まで登記をしなくても問題なく利用できていたものを、改めて相続登記することは非常に手間に感じるでしょう。

しかし問題がないと思っていても、実際は相続登記をしないことで、罰則以外に様々なリスクがあります。

ここでは、相続登記をしないことのリスクについて解説します。

売却できない

不動産を売却する場合、登記名義人がすでに亡くなっていれば勝手に売却することはできません。

売却したいのであれば、登記の名義を被相続人から相続人に変更しなければいけません。

相続登記をするには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、長い間相続登記をせずにいると、相続人を探し出すだけでも相当の時間がかかります。

協議がまとまるまで、固定資産税や維持費を払い続けなければいけないリスクがあります。

差し押さえられる可能性

相続人の中に借金をしている人がいる場合、登記変更をしていない不動産でも、相続人の持ち分を差し押さえられてしまう可能性があります。

債権者には、代位登記という権利があります。

借金の返済が滞ったときに、債権者は債権を守るため、債務者に代位して不動産を登記し、差し押さえることができる権利です。

相続人の持ち分を差し押さえられると、他の相続人は第三者と不動産を共有する状態となり、不動産の処分や活用に大きな影響が出ます。

権利関係が複雑になる

相続登記をしないまま相続を繰り返すと、相続人はどんどん増えていき、権利関係が非常に複雑になっていきます。

相続人同士が一度も会ったことがない、存在すら知らないというケースも多く、そうなると遺産分割協議を行うこと自体が難しくなります。

遺言もなく、遺産分割ができなければ登記申請をすることはできません。

相続登記申請の義務は果たさなければいけない、しかし遺産分割協議がまとまらない。

このように八方ふさがりの状態になる可能性が大きいでしょう。

相続登記の流れ

相続人が確定し、登記対象の不動産の詳細がわかっていれば、手続き自体は難しいものではありません。

ここでは相続で不動産を取得し、相続登記する流れについて解説します。

登記対象の不動産を確認する

まずは登記対象の不動産の詳細を確認します。

不動産は法務局で登記簿謄本を取得すれば、所在や面積、現在の所有者、過去の登記の変遷などすべてを確認することができます。

不動産を複数所有している場合、相続対象の不動産の情報を確定させておくことが重要です。

もし未登記の不動産を相続する場合は、登記簿謄本に情報がないため確認することができません。

この場合は固定資産税の納税通知書で、不動産の所在などを確認することができます。

また、納税通知書がない場合は名寄帳(なよせちょう)を取り寄せましょう。

名寄帳は、市区町村ごとに管理している固定資産税課税対象の不動産を、所有者ごとに一覧にしたものです。

相続登記する不動産の所在地の市区町村で取得できます。

相続人を確定させる

登記対象の不動産が確認出来たら、相続権利のある相続人を確定させます。

亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・住民票などを取り寄せて相続人の調査を行います。

結婚などにより戸籍が変わっている場合も少なくありません。

その場合は戸籍謄本から得た情報で、転籍先の戸籍を新たに取得します。

このように戸籍をたどっていき、相続人全員を確定します。

遺産分割で相続内容を確定させる

相続人を確定できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。

もし遺言によって遺産分割割合が指定されている場合は、遺言に従い相続登記をすることもできます。

遺産分割協議は、一部の相続人だけで話し合いをするわけにはいきません。

勝手に遺産分割をすすめるとトラブルのもとになるため、遺産分割協議には必ず全員の同意が必要です。

法務局で登記申請をする

遺産分割協議、または遺言により相続人と相続割合が確定できたら、法務局で相続登記の手続きを行います。

必要書類は以下の通りです。

- 登記申請用紙

- 遺産分割協議書

- 被相続人の戸籍謄本

- 相続人の住民票 など

登記申請はオンラインでも可能です。

しかし現在、戸籍謄本などの証明書類はオンラインで添付することができません。

市区町村長の電子署名を付した電子文書で発行しているところがないためです。

オンライン申請をする場合、証明書などの添付書類は、申請と別に郵送または持参によって法務局へ提出しなくてはならないことに注意しましょう。

相続登記の費用

相続手続きから登記手続きまで、相続人自ら行うこともできます。

しかし実際には手続きの内容が専門的であり、忙しい時間をぬって当事者だけで手続きを進めるのは難しい場合が多いでしょう。

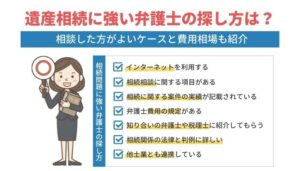

そのような場合は、司法書士や弁護士に手続きを依頼することもできます。

ここでは相続登記を自分で行う場合と、専門家に依頼した場合の費用について解説します。

自分で手続きをする場合

自分で相続手続きを行う場合に必要な費用は、以下の通りです。

- 戸籍謄本、除籍謄本などの取得費用

- 遺産分割協議にかかる交通費など

- 登録免許税

戸籍謄本などの証明書類は、相続人が増えると取得費用も増えます。

数千円から1万円以上かかることもあるでしょう。

遺産分割を行う場合、遠方に住んでいる相続人がいれば、協議のために交通費が必要になることもあります。

相続登記の申請には、固定資産税評価額の0.4%が登録免許税として必要です。

もし法定相続人以外が相続する場合は、この割合が2.0%になります。

たとえば評価額2000万円の土地を相続した場合、登録免許税は8万円(法定相続人以外だと16万円)になります。

相続登記の登録免許税には、免税措置が設けられている場合があります。

詳しくは法務局のホームページをご確認ください。

専門家に依頼する場合

登記を司法書士に依頼をした場合、相続登記の相場は10万円前後です。

また、登記を含めた相続手続き全般を任せる場合の報酬は、遺産総額5000万円以下の場合で20~40万円程度が相場です。

この他申請にかかる交通費や日当などの実費、相続税申告の税理士費用などがかかる場合もあります。

遺産総額5000万円の相続手続き全般を任せた場合、総額で50万円前後の報酬が必要となるでしょう。

すぐに相続登記ができないときの対処法

長い間、相続登記をしてこなかった不動産は、相続人の確定だけでも相当の時間が必要です。

確定できても、遺産分割協議を実施するまでのハードルが非常に高いと言えます。

ここでは、今すぐに相続登記ができない場合の対処法を紹介します。

相続人申告登記制度

相続人申告登記は、2024年の相続登記義務化と同時に新設された制度です。

戸籍謄本などの証明書を添えて、登記名義人に相続が発生したこと、自分が相続人であることを申し出れば、法務局で登録してもらえます。

この制度には、以下のようなメリットがあります。

- 相続登記の義務を果たしたとみなされる

- 相続人が複数人いても単独で申請できる

- 必要書類が少なく申請が容易

相続登記の義務を果たしたとみなされることで、罰則を免れることにもなります。

ただしあくまでも簡易的な措置であり、不動産の売却や利用はできません。

この制度を利用しても、差押えの可能性や権利関係の複雑化など、相続登記しないことのデメリットは変わらないままです。

国にとっては不動産の相続人が明確になり、固定資産税の徴収がしやすくなるなどメリットがありますが、相続人側のメリットは少ないと言えるでしょう。

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度も、所有者不明土地の解消を目的に制定された制度です。

相続によって取得した土地の利用や処分に困ったときに、国が土地を引き取ってくれる、というものです。

ただし以下のような土地は、引き取り対象外とされています。

- 土地の上に建造物がある

- 抵当権など何らかの権利が附帯している

- 境界が明らかでない

- 通常の管理処分に費用や労力がかかる など

また、制度を利用する際、土地の管理費用として20万円ほどかかります。

制約が厳しく、対象になる土地が限られるため、利用する場合はよく確認しましょう。

まとめ

2024年4月に相続登記が義務化されたことにより、すでに相続が開始しているものや、所有権の取得を知っている場合は3年以内手続きをしなければいけません。

早めに手続きをしましょう。

しかし相続登記は相続人全員の同意が必要で、手続きには費用と労力に加え、専門的な知識も必要です。

相続人の確定だけでも相当の時間がかかる場合もあります。

相続登記など、相続手続きに困ったら早めに専門家に相談しましょう。