この記事でわかること

- 相続財産とは?

- 相続財産調査が重要な理由

- 自分で相続財産調査をする方法とポイント

相続財産の調査は、相続が開始したときに最初に行わなければならない重要な作業です。

相続財産を確定しないと遺産分割協議を進めることができないためです。

たとえ遺言書がある場合でも、相続財産調査は必要です。

遺言書に記載された財産が実際に存在するか、借金や負債がどのくらいあるかを確認しなければなりません。

さらに、相続は期限が定められている手続きもあるため、相続財産の調査はできるだけ早めに行う必要があります。

この記事では、自分で行う相続財産調査に焦点を当て、その重要性、具体的な方法、そして調査のポイントについて詳しく解説します。

相続財産とは

相続財産とは、被相続人(故人)が残した財産のことで、相続人に引き継がれる一切の権利や義務を指します。

これには、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれ、形のある財産だけでなく無形の権利や義務も含まれます。

ただし、本人にのみ関わる権利や義務、たとえば親権や年金受給権のほか、墓地や仏壇などの祭祀財産は相続財産に含まれません。

相続財産の概念は一見難しく思えるかもしれませんが、具体例を知ることで理解しやすくなります。

ここでは、相続財産の具体的な例を挙げながら、プラスの相続財産とマイナスの相続財産について解説していきましょう。

プラスの相続財産

プラスの相続財産とは、一般的に「遺産」として知られているものです。

具体的には、預貯金、現金、不動産、自動車、骨董品などの価値ある動産や、株式などの有価証券がこれに該当します。

また、形のない無形財産もプラスの相続財産に含まれるものがあります。

たとえば、賃貸人の地位、知的財産権、貸付金債権などが挙げられます。

マイナスの相続財産

マイナスの相続財産とは、一般的にいう借金や負債のことです。

わかりやすい例では、住宅や車のローン、クレジットカードの未払い金などが該当します。

もしマイナスの相続財産が多い場合は、相続放棄を検討する必要があるかもしれません。

相続放棄は期限があるため、早めの対応が求められます。

相続放棄をするかどうかの判断も含め、できるだけ早く相続財産を確定し、慎重に検討することが重要です。

以下に、プラスの相続財産とマイナスの相続財産の具体例をまとめていますので、参考にしてください。

プラスの相続財産とマイナスの相続財産の具体例

| 項目 | 具体例 | |

|---|---|---|

| プラスの相続財産 | 預貯金・現金 | 銀行口座の残高、手元の現金 |

| 不動産 | 土地、建物、未登記不動産 | |

| 有価証券 | 株式、国債・社債、投資信託、外国債券など | |

| 動産 | 自動車、バイク、美術品、骨董品、貴金属、高級家具、ブランド品、船舶、農家の家畜など | |

| 債権 | 不動産に関する権利(借地権、地上権、賃貸借契約の賃貸人の地位) 知的財産権(著作権、商標権など) 貸付金債権、売掛金、未収金、保険金請求権、退職金請求権、損害賠償請求権など |

|

| その他 | 暗号通貨(仮想通貨)、NFT(デジタル資産) | |

| マイナスの相続財産 | 住宅や自動車などのローン、クレジットカード・公共料金・医療費の未払金、地代家賃などの滞納、未払の税金、買掛金、リース債務など | |

相続財産調査が重要な理由

相続財産の調査は、相続手続きをスムーズに進めるために非常に重要です。

相続が開始されると多くの手続きが必要になりますが、どの手続きも正確な財産の把握が前提となります。

ここでは、相続財産調査が重要な理由について、具体的に解説していきます。

相続放棄や限定承認の期限を意識する

相続放棄や限定承認の期限は短く、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはなりません。

そのため、初期段階での詳細な財産把握が重要になります。

相続放棄をするとすべての相続権を失います。

また、他の相続人の借金返済の負担が増えるため、慎重な判断が必要です。

一方、限定承認は、借金があっても手放したくない財産がある場合に有効ですが、相続人全員の同意が必要なため、話し合いに時間がかかることがあります。

どちらの選択肢も、必要書類の準備に時間がかかるため、相続財産の調査は遅くとも2カ月以内に終わらせなくてはなりません。

特に、限定承認は手続きが煩雑で、すべてが終わるまでに1年程度かかることもあるため、専門家に相談するほうがよいでしょう。

適切な選択をするためには、早めに相続財産の調査に取りかかり、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが賢明です。

以下に、相続放棄と限定承認の期限などをまとめました。

相続放棄と限定承認

| 相続放棄 | 限定承認 | |

|---|---|---|

| 期限 | 相続開始を知った時から3カ月以内 | 相続開始を知った時から3カ月以内 |

| 適切な事例 | 被相続人の財産状況が不明で、債務超過の可能性がある場合 | プラスの財産とマイナスの財産の総額が不透明な場合 |

| 相続財産調査の期限目安 | 原則として2カ月以内が目安 | 原則として2カ月以内が目安 |

| 手続きの単独性 | 相続人が単独で行える | 相続人全員であれば行える |

相続財産調査は遺産分割協議に不可欠

相続財産調査は、遺産分割の前提として不可欠です。

すべての財産が正確に把握されていなければ、公平で適切な遺産分割を進めることができません。

後から財産が見つかった場合、遺産分割協議はやり直しとなります。

その場合、相続人同士で再度話し合い、遺産分割協議書も作り直して全員が押印し直さなければなりません。

すると手間と労力が二重にかかり、専門家に依頼している場合は追加費用が発生することになります。

こうした事態を防ぐためにも、相続財産調査はしっかりと行うことが大切です。

相続財産調査で相続税の申告漏れを防止

相続税は、相続財産が基礎控除額を超える場合に申告が必要になります。

基礎控除額の計算式は次の通りです。

たとえば相続人が1人の場合、相続財産が3,600万円以上であれば相続税の申告が必要です。

相続税を申告した後に新たな財産が発見されると、修正申告が必要になり、加算税が発生する可能性もあります。

相続税申告の観点からも、相続財産調査は最初の段階でしっかりと行い、調査漏れを防ぐことが重要です。

相続財産調査で名義変更の手続き漏れを防止

相続手続きでは、名義変更が必要なものが数多くあります。

たとえば不動産、自動車、株式、各種保険などが挙げられます。

相続財産調査を正確に行うことで、これらの名義変更に関する手続き漏れを防ぐことができます。

名義変更の漏れは、将来的なトラブルの原因となる可能性があります。

たとえば相続税の二重課税リスクや、将来の売却時に障害が生じる可能性があり得ます。

そのため、相続財産調査を徹底し、すべての財産の名義変更を確実に行うことが重要です。

自分で相続財産調査するやり方

相続人自身で財産調査を行いやすい状況は、以下のようなものが該当します。

- 資産規模が小さく、全容がつかみやすい

- 不動産所有がない

- 調査に十分な時間を割ける

- 経費を最小限に抑えたい

- 被相続人の生前から財産状況を把握しており、詳細が明らか

次に、具体的な調査方法について説明していきましょう。

自分で相続財産調査をする場合の手順

まずすべきことは、遺品の確認です。

通帳、クレジットカード、保険証書、固定資産税の納税通知書などを探しましょう。

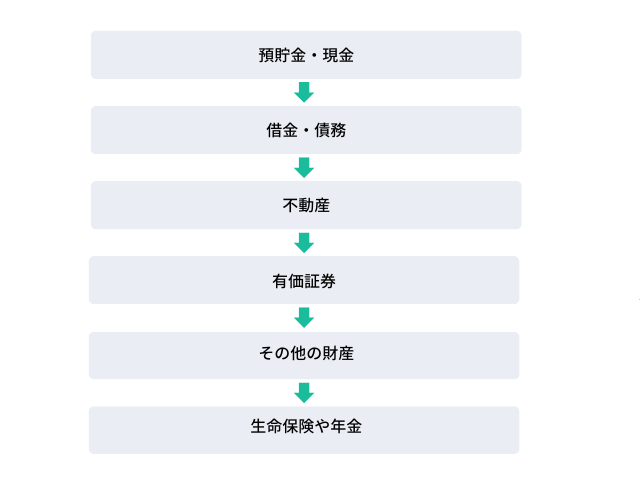

それをもとに、預貯金→借金→不動産→有価証券→その他の財産→生命保険や年金の順で調査を行っていきます。

特に借金や債務が多い場合は、相続放棄や限定承認を選択する可能性もあるため、負債を先に把握しておくことが重要です。

次に、各項目の具体的な調査方法を解説していきましょう。

預貯金・現金の相続財産調査

遺品の中から通帳やキャッシュカード、郵便物やエンディングノートなどを確認し、金融機関を特定します。

特定できた金融機関に預貯金照会を行い、残高証明書と取引明細証明書を取得し、相続開始時点の残高を確認します。

相続財産の調査は死亡時の残高で行います。

相続税申告が必要な場合、取引明細証明書は過去5年分を取得します。

10年分取得するとさらに安心です。

現金は自宅、職場、銀行の貸金庫を調べて記録・保管し、親戚や職場にも預かり金の有無を確認しましょう。

借金・住宅ローン・自動車ローン・連帯保証人の相続財産調査

まず、各信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に信用情報機関への開示請求をします。

請求には、相続人であることの証明、故人の本人確認書類、相続人自身の本人確認書類などが必要です。

各信用情報機関によって書類が異なりますので、具体的な手続きはホームページや電話で確認してください。

通常、過去5年程度の取引履歴が開示されますが、それ以前の情報は削除されている可能性があります。

また、連帯保証人に関する情報は、信用情報に記載されていないものもあるため、自宅に契約書が保管されていないか確認しましょう。

これらの調査により、故人の債務の全体像を把握することができます。

不動産の相続財産調査

不動産の相続財産調査は、以下の場所で行います。

- 固定資産税納税通知書:自宅

- 名寄帳:故人の最後の住所地の市区町村

- 固定資産評価証明書:不動産の所在地を管轄する市区町村

- 登記簿謄本:法務局

- 路線価:国税庁路線価ページ

- 実勢価格:路線価から推定または査定を依頼

路線価は相続税の算定基準として使用されますが、実勢価格は不動産の実質的な市場価値を反映します。

一般的に、路線価は実勢価格の約80%とされているため、目安にするとよいでしょう。

見逃しやすいのは、先代名義で相続登記されていない場合や共有名義の不動産です。

また、固定資産税が非課税の山林原野や私道、住宅用地の特例が適用される別荘地なども注意してください。

株式など有価証券の相続財産調査

まず、自宅で株券や投資信託の受益証券、証券会社からの取引報告書や残高報告書などの書類を探しましょう。

さらに、証券会社の口座の有無や銀行通帳を確認し、配当金や分配金の入金記録がないかチェックします。

また、郵便物に証券会社からのものが含まれていないか確認してください。

自動車など動産・その他の相続財産調査

財産価値のある動産とは、冒頭の表にあるように自動車、バイク、美術品や骨董品、貴金属などです。

これらの動産は現物で相続できますが、相続税申告のためには価値の評価が必要です。

自動車やバイクについては、中古車市場の売買実例価格や買取価格を参考にして評価します。

その他の動産については、専門業者に査定を依頼するなどして、個別に評価を行いましょう。

生命保険や年金の相続財産調査

生命保険は原則として相続財産に含まれず、指定された受取人の固有財産となりますが、相続税計算上は「みなし相続財産」として扱われます。

生命保険の確認は、以下のものから行います。

- 保険証券や払込証明書

- 銀行口座の入出金履歴

- クレジットカードの支払い記録

- 保険会社への契約照会

保険金支払証明書は、相続税申告の証明書類として使用できます。

年金については、遺族年金は原則相続財産に含まれませんが、故人の老齢年金の未支給分は相続財産となります。

年金は以下のものから確認できます。

- 年金証書や通知書

- 銀行口座の受給履歴

- 日本年金機構や企業年金基金、保険会社への照会

これらの情報を相続財産調査の際に確認しておきましょう。

自分で相続財産調査をするときのポイント

自分で相続財産調査を行う際は、以下のポイントに注意しましょう。

- 計画的に進める

- 感情的にならない

- 期限を意識する:相続放棄や限定承認(3カ月以内)、相続税申告(10カ月以内)

- 漏れのない調査

- 専門家への相談

では、これらのポイントを踏まえ、どのように調査をしていくのか具体的に見ていきましょう。

相続財産調査でどこを探すか

まず、自宅を丁寧に調べましょう。

引き出し、タンス、書類棚、金庫などを確認し、郵便物や書類から財産に関する情報を探します。

銀行や信用金庫の貸金庫には、貴重品や重要書類が保管されていることがあります。

また、職場では、退職金や企業年金に関する書類が見つかるかもしれません。

実家や別荘、親戚や知人の自宅など、思い当たる場所にも連絡を取り、手がかりを探しましょう。

税理士や法律事務所を利用している場合も、忘れずに連絡を取ってみましょう。

デジタル情報も確認が必要です。

パソコンやクラウドストレージに財産に関するデータが保存されている可能性があります。

これらを漏れなく確認し、相続財産の全容を把握していきましょう。

相続財産調査から財産目録を作成する

相続財産調査後の財産目録作成は、相続手続きの基礎となる重要な作業です。

財産目録に法的な様式はありません。

ExcelやWordで作成することができ、署名押印も不要です。

プラスの財産とマイナスの財産を漏れなく詳細に記載し、それぞれの特定情報と評価額を明記します。

不動産は登記簿から所在地、地番、地目、面積などを転記し、不動産価格の評価基準も記載します。

新たな財産が判明した際には随時更新し、更新日を記入しましょう。

作成した財産目録はすべての相続人と共有し、財産の全体像を明らかにすることで、遺産分割協議でのトラブルを防ぐことができます。

調査が時間や労力がない場合は、早めに専門家に相談してください。

相続財産調査は誰に頼む?

相続財産の調査は複雑なため、専門家に依頼することで、効率的かつ正確に進めることができます。

特に、以下の場合は専門家のサポートを検討してください。

- 相続放棄や限定承認の可能性がある(借金が多い)

- 相続税の申告が必要(相続財産が3,600万円以上)

- 相続人間で意見が合わず、争いが起こる可能性がある

- 相続財産が多岐にわたる

- 不動産が複数ある

相続に関する専門家には弁護士、司法書士、税理士、行政書士が挙げられます。

それぞれ異なる強みがあり、費用も異なります。

依頼先を選ぶ際は、財産の内容や予算、必要な専門知識を考慮し、まずは相談してみましょう。

相続財産調査を依頼する専門家

相続財産調査を依頼できる主な専門家には、弁護士、司法書士、税理士、行政書士がいます。

- 弁護士:すべての相続手続きを任せることができ、特に争いが予想される場合に適している

- 司法書士:不動産の相続登記に強みがあり、不動産を含む相続に適している

- 税理士:相続税申告が必要な場合、財産評価や相続税対策の面で頼りになる

- 行政書士:比較的簡単な相続案件を安価に依頼でき、手軽に利用できる

争いの可能性、財産の内容の複雑さ、不動産や相続税など必要に応じて、適切な専門家を選びましょう。

相続財産調査を依頼する際の費用

費用は、専門家や案件の複雑さ、相続財産の規模によって異なるため、一概に決めることはできません。

弁護士や司法書士の場合、一般的には10万円~30万円程度が目安です。

税理士の場合、遺産総額の0.5%程度が目安とされ、相続税申告は別費用です。

行政書士は比較的安価で、数万円程度から依頼できることが多いです。

ただし、これらはあくまで目安であり、実際の費用は案件の複雑さや専門家によって異なります。

費用対効果を考慮し、自分で対応できる部分は行い、専門的な部分は専門家に依頼するなども検討しましょう。

まとめ

家族を偲びながら遺産を整理することは、悲しみを癒す時間にもなります。

しかし、相続財産の調査には期限があるため、心の整理がつかないまま対応に追われることも少なくありません。

不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

専門家の助けを借りることで、自分で進められることと専門家に依頼すべきことを、効率的に分けて進められるでしょう。