この記事でわかること

- 父が死亡した場合の祖母の相続手続き

- 相続の優先順位と法定相続分

- 代襲相続と数次相続の違い

突然父方の祖母が亡くなった場合、祖母の相続人となるのは、存命であれば祖母の配偶者である祖父、祖母の子どもである父・おじ・おばなどが一般的でしょう。

しかし、以下のような事情がある場合はどうでしょうか。

- 祖母が亡くなった時点で、すでに父が亡くなっていた

- 祖母が亡くなった後、相続手続きが完了する前に父が亡くなった

この場合は、父の子である孫が相続関係に入ることになり、相続手続きも通常の場合と比べ複雑になり得ます。

この記事では、父が死亡した場合の祖母の相続手続きに関して、問題となりやすい点を交え詳しく解説をします。

目次

父が死亡した場合、祖母の遺産はどうなる?

父が死亡した場合に祖母の遺産がどうなるかは、父がいつ亡くなったかによって大きく異なってきます。

父が祖母よりも先に亡くなった場合は「代襲相続」が起こり、父が祖母よりも後に亡くなった場合は「数次相続」の取り扱いになります。

それぞれの特徴や詳しい手続きの流れの違いなどは後述しますが、ここでは相続の基礎知識である、相続の順位・法定相続分・遺留分の3つについて、解説します。

相続は優先順位が決まっている

民法には、相続人の範囲と相続の優先順位が明確に定められています。

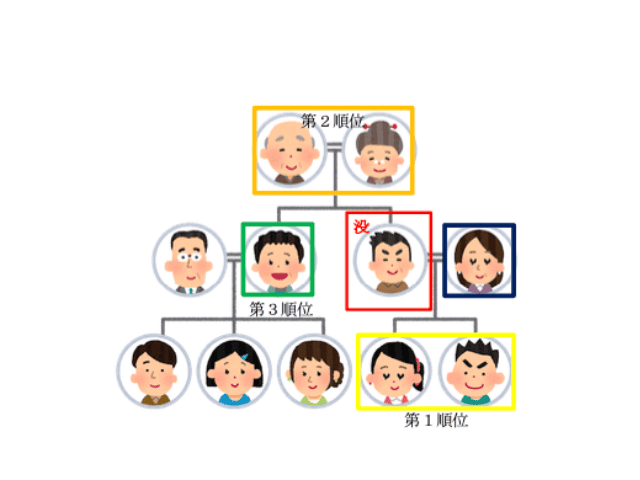

ここでは、家系図を参照しながら、民法の定める相続の優先順位を詳しく見ていきます。

図1 相続人の範囲と優先順位

上図で赤枠を付した男性を、亡くなった被相続人と仮定します。

民法は「被相続人の配偶者は常に相続人となる」と定めているため、配偶者である妻(青枠)は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、以下のルールに則り、相続の優先順位が決まっています。

- 被相続人の子ども(黄色枠)は第一順位

- 被相続人の親や祖父母(オレンジ枠)は第二順位

- 被相続人の兄弟姉妹(緑枠)は第三順位

代襲相続や数次相続を考える前提として、相続の優先順位をしっかり把握しておくと理解が深まります。

代襲相続と数次相続

ここまでが相続関係を考える上での最も基本的なルールとなります。

ただ、代襲相続や数次相続となると、相続関係は一層複雑になります。

どちらも被相続人の相続人が亡くなったパターン(冒頭の事例での祖母の相続人である父が亡くなったパターン)ですが、それぞれの具体的な違いを詳しく確認しましょう。

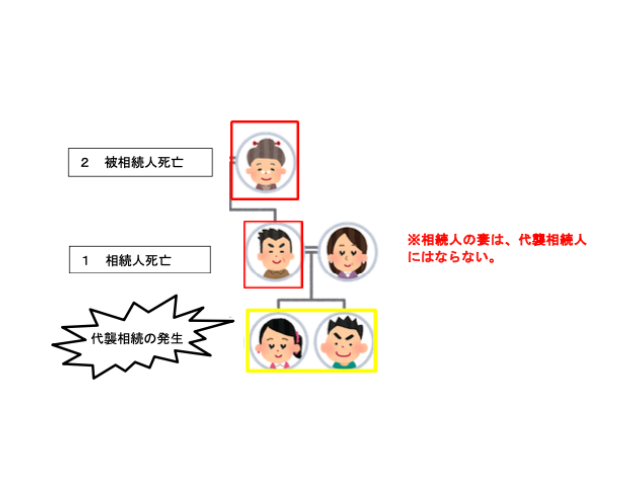

代襲相続

被相続人よりも前に、本来相続人であるはずの子や兄弟姉妹が亡くなっている場合があります。

このような場合に、その者に代わってその子どもが被相続人を相続することを「代襲相続」と言います。

図1(赤色=死亡者、黄色=相続人)

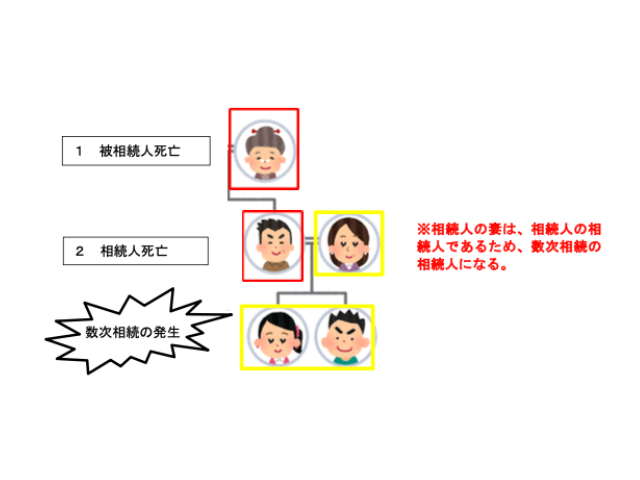

数次相続

被相続人が亡くなり一次相続が開始したが、その手続き未了のまま相続人が死亡したことで二次相続が発生した状態のことを「数次相続」と言います。

数次相続特有の難しさとしては、相続登記手続きの特殊性などが挙げられます。

図2(赤色=死亡者、黄色=相続人)

違いは相続人が亡くなったタイミング

代襲相続と数次相続の決定的な違いは、相続人の亡くなったタイミングにあります。

冒頭の事例に当てはめれば、父が祖母よりも先に亡くなった場合は「代襲相続」に当たり、父が祖母よりもすぐ後に亡くなった場合は「数次相続」に当たります。

この後の手続きの流れや取り扱いに差異が生まれてきますので、どちらに該当するかは正確に判断することが大切です。

相続人の「配偶者」の相続分に違いが出る

代襲相続と数次相続、「どちらに当たるかにより相続手続きに相違点が出てくるというけれど、具体的に何が違ってくるのだろう?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

結論から言うと、代襲相続と数次相続で、該当する形式により最も相続分に違いが出るのは、相続人の配偶者です。

上の図1、図2で確認した通り、父の配偶者である母は、代襲相続の場合に祖母の相続人とはなり得ません。

しかし、数次相続の場合は、祖母の財産を相続した父を配偶者として相続する立場にありますので、結果として母は祖母の遺産を相続することになります。

被相続人と相続人の亡くなる順番により、相続人の配偶者の相続分は大きく異なるため、要注意です。

法定相続分と遺留分

相続順位や、代襲相続・数次相続の判断基準は上記の通り決まっています。

民法においては、さらに「法定相続分」と「遺留分」という重要な基準が定められています。

ここでは、それぞれが何を指すのか、具体的に解説します。

法定相続分は法律で決められた相続の割合のこと

法定相続分とは、民法で決められた相続の割合(遺産の分け方)です。

被相続人が遺言書等を遺さずに亡くなった場合は、原則として民法に定められた割合に応じて、相続人それぞれが財産を相続することになります。

遺留分は最低限保証される相続分のこと

遺留分とは、民法で決められた最低限保証される相続分です。

相続人の構成により変化しますが、基本的には法定相続分の2分の1である場合が多いです。

被相続人が遺言書において、相続人のただ一人にすべての財産を相続させる旨を記して亡くなった場合、相続人間で著しい不公平が発生します。

これを解消するため、民法は各相続人に一定の財産を相続する最低限の権利を認めています。

祖母の遺産の代襲相続・数次相続が認められない場合

祖母の相続において、代襲相続や数次相続が認められない場合はあるのでしょうか。

ここでは、想定できるパターンを整理してみます。

相続放棄の場合

相続人が被相続人の相続を放棄した場合、相続人は初めから被相続人の相続人ではなかったとみなされます。

このため、その子どもである孫についても代襲相続が発生することはありません。

相続放棄と似て非なる相続欠格・廃除は代襲相続が可能

相続人が被相続人の相続人とならない場合には、相続放棄の他、「相続欠格」と「廃除」があります。

相続欠格とは、相続人が民法に定める重大な非行を働いた場合に、相続する権利を奪われることを指します。

重大な非行の内容は民法819条に詳細に定められおり、たとえば、被相続人を死に至らしめようとした、遺言書を偽造したまたは隠匿したなどの相続秩序を侵害する行為を規定しています。

廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し出て、著しい非行のある相続人から相続分をはく奪する制度です。

相続放棄と異なり、相続欠格と廃除は相続人自らの意思で相続分を放棄した訳でありません。

そのため、相続人の子どもについては代襲相続権が認められています。

遺言による遺贈をしたが、相続人が先に亡くなった場合

被相続人が特定の相続人に対して遺贈する旨を遺言していても、被相続人よりも先に相続人が亡くなってしまうと、その子どもは代襲相続が出来ません。

この場合は、遺言者の相続財産として、法定相続人全員で遺産分割をする形になります。

代襲相続・数次相続の場合の手続き

相続手続きにおいて多くの比重を占めるのが、不動産の名義変更登記です。

代襲相続の場合と数次相続の場合で、それぞれの手続きに違いがあります。

ここでは、祖母の相続において父が亡くなったケースを例に、下記で簡単に紹介します。

代襲相続の場合

代襲相続の場合は、3つのパターンに大別されます。

相続開始前に相続人死亡の場合

一般の登記手続書類に加えて、代襲相続があったことを証する書類が別途必要になります。

具体的には、父が祖母よりも先に亡くなったことを示す除籍謄本を添付します。

相続人が廃除されている場合

廃除の場合、戸籍に廃除されている旨が記載されるため、特別の追加書類は必要ありません。

相続人が相続欠格に当たる場合

廃除と異なり、相続欠格は戸籍に記載されないため、相続欠格者自身作成の証明書と印鑑証明書、もしくは相続欠格に該当する旨の判決の謄本が追加で必要となります。

数次相続の場合

数次相続の場合にのみ問題となるのが、中間省略登記の可否についてです。

不動産登記簿は権利の移り変わりを忠実に再現することから、中間の相続人(今回でいう父)の所有権についても、登記をするというのが原則となります。

しかし、登記の手続きの手間を軽減するため、現在は中間の相続人が1人しかいない場合に限り(=祖母の相続人が父1人である場合)、祖母から孫への直接の所有権移転登記を認める運用がされています。

この場合、不動産につき一次相続の相続人が1人しかいないことを証明する遺産分割協議書等が追加で必要となることがあります。

父が受取人の生命保険はどうなる?

「祖母の死亡保険金の受取人が、父に指定されている」ということが問題になる場合があります。

結論から言って、代襲相続・数次相続問わず父の相続人全員が保険金を受け取る権利を有することになります。

保険金は、法定相続分に応じて父の相続人で分けることになると理解しておきましょう。

まとめ

父が死亡した場合、祖母の相続手続きは通常の場合と比べ複雑になることが考えられます。

まずは相続の基本ルールを理解した上で、今回の事例が代襲相続に当たるのか、数次相続に当たるのかを検討することから始めてみてください。

相続関係が複雑化することで、思わぬトラブルに発展するリスクもあります。

必要に応じ専門家のアドバイスを受けるなどして、適切な対応をとることが大切です。