この記事でわかること

- 世帯主変更届の手続き方法と書き方

- 世帯主変更届が不要なケース

- 世帯主が死亡した際の手続き一覧

大切なご家族を亡くした後には、残されたご家族が対応しなければならない手続きが数多くあります。

その中でも世帯主変更届は、住民票や健康保険、年金の手続きなど、これからの生活に大きく関わる大切な届け出のひとつです。

ただ、どのような場合にこの届出が必要になるのか、初めて経験される方にはわかりにくいことも多いでしょう。

本記事では、世帯主変更届の基本的な内容に加え、年金やその他の役所での手続きについても、わかりやすく紹介します。

また、行政手続きや相続関連の手続き、名義変更の種類や期限などについても、確認しやすいように一覧でまとめます。

落ち着いて漏れなく手続きを進めるための参考として、ぜひご活用ください。

目次

世帯主変更届とは

世帯主変更届は、世帯主が死亡した際や世帯の構成に変更があった際に、新たな世帯主を市区町村役場へ届け出るための手続きです。

ここでは、世帯主変更届の概要と手続き方法などを解説します。

世帯主変更届の概要

世帯主が死亡した場合や世帯の構成に変化が生じた際には、市区町村役場に新たな世帯主を届け出なくてはなりません。

この際に提出する世帯主変更届が必要な場合とは、15歳以上の人が2人以上残されている場合です。

必要な例と不要な例を表にまとめると、以下のようになります。

| 世帯主変更届 | 例 |

|---|---|

| 必要 | ・世帯に配偶者と15歳以上の子が残された ・世帯に15歳以上の人が2人以上残された |

| 不要 | ・世帯に誰も残されていない(1人世帯だった場合) ・世帯に1人だけ残された(自動的に残された人が世帯主になる) ・世帯に親と15歳未満の子が残された(自動的に親が世帯主になる) |

世帯主変更届の手続き方法と書き方

世帯主変更届の手続きは、居住地の市区町村役場窓口で行います。

届出人は同一世帯の人で、手続きの手数料はかかりません。

世帯主変更届は、ほとんどの場合、市区町村役場の「住民異動届」を使用します。

必要なものは以下のとおりです。

- 世帯主変更届:市区町村役場で入手

- 届出人の本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証など

- 届出人の印鑑

- 委任状:代理人の場合に必要、代理人の本人確認書類と印鑑も必要

- 世帯全員分の国民健康保険証:亡くなった世帯主が加入していた場合

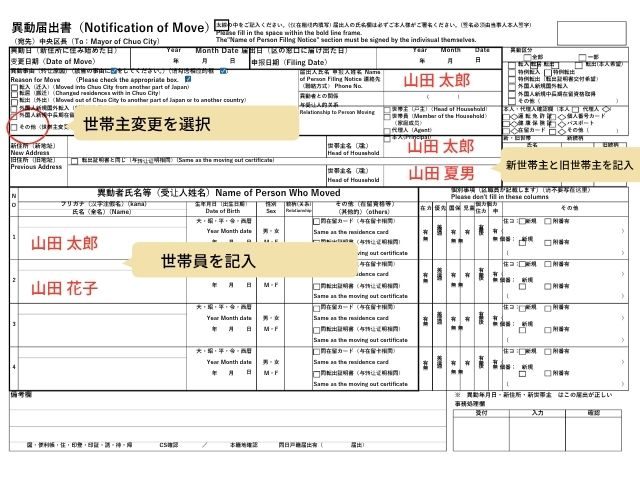

以下は、世帯主変更届の書き方のサンプルです。

参考にしてください。

世帯主変更届の注意点

世帯主変更届を提出する際、特に注意しなくてはならないケースがあります。

ここでは、提出期限や、委任状によって代理人が提出する場合、そして外国人の場合について解説します。

提出期限や委任状など手続き上の注意点

世帯主変更届の提出期限は、世帯主が死亡した日や世帯主の変更が生じた日から14日以内です。

14日目が役場の休日の場合は、翌開庁日が期限となります。

この期限を過ぎると、住民基本台帳法に基づき、5万円以下の過料が科される場合があるため、期限内に手続きを済ませましょう。

もし14日を過ぎた場合でも、通常通り手続きされますが、速やかに手続きを完了するようおすすめします。

手続きは、亡くなった人と同じ世帯の人が行います。

同じ世帯員以外の代理人が手続きを行う場合は、委任状の提出と代理人の本人確認書類が必要です。

同居していても別世帯の人の場合は、代理人として委任状が必要なため注意しましょう。

世帯主が外国人の場合

世帯主が外国人の場合でも、世帯主変更届の提出義務や手続きの基本的な流れは日本人の場合と同様です。

ただし、外国人の方が新たに世帯主となる場合や、外国人世帯主の死亡による変更手続きでは、別途追加の書類が必要になります。

たとえば、本人確認書類として、在留カードや特別永住者証明書など外国人本人を証明する書類の提示が必要です。

さらに、続柄を確認できる書類として、世帯主との続柄(家族関係)が分かる書類の原本(結婚証明書、出生証明書等)とその日本語翻訳文が必要になる場合もあります。

必要書類は市区町村役場によって異なることがあるため、事前にホームページや電話で確認しましょう。

また、外国人世帯主の場合も、委任状による代理申請や本人確認書類の提出など、一般的な手続き上の注意点は同様です。

世帯主が死亡したらどうなる?

世帯主が亡くなると、残された家族は様々な行政手続きが必要となり、何から着手したらよいか迷う方も多いでしょう。

ここでは、世帯主の死亡後、住民票や年金がどのように扱われるのか、具体的な流れと注意点を詳しく解説します。

住民票の扱い

死亡届を提出すると、戸籍への記載と亡くなった人の住民票(住民票抄本)は抹消され、除票となります。

しかし、前述した世帯主変更届が必要なケースでは、住民票の世帯主欄は自動的には変更されません。

世帯主変更届を提出することで、住民票の世帯主欄が正しく更新されます。

世帯主変更届を提出しないと、行政からの通知や各種手続きに支障が出る恐れがありますので、必ず提出しましょう。

遺族年金など年金の手続き

世帯主が年金受給者であった場合、死亡後は速やかに年金事務所などへ「年金受給者死亡届」を提出しましょう。

亡くなった人の未支給分の年金がある場合は、遺族が請求手続きを行うことで受け取ることができます。

また、遺族の状況によっては「遺族年金」や「寡婦年金」などの受給資格が発生する場合があり、これらは別途申請が必要です。

申請が遅れたとしても遡って支給されますが、時効が5年と定められているため、早めに申請しましょう。

年金の種類や遺族の状況によって手続き内容が変わるため、事前に年金事務所や市区町村役場で確認が必要です。

世帯主が死亡したときの手続き一覧

世帯主が亡くなると、死亡直後から相続完了までに非常に多くの手続きが必要となります。

特に最初の14日間は行政手続きが集中し、また3カ月、10カ月といった期限付きの重要な手続きも存在します。

ここでは、具体的な手続き内容と期限を整理し、実践的なチェックリストを表にまとめます。

漏れなく手続きを行うための参考にしてください。

世帯主の死亡後に速やかに行うべき手続き一覧

ここでは、世帯主が死亡後すぐに行うもの、速やかに行う手続きを表にまとめました。

参考にしてください。

| 手続き | 期限・タイミング | 主な提出先 |

|---|---|---|

| 死亡診断書 | 死亡後すぐ | 市町村役場 |

| 死亡届 | 7日以内 | 市区町村役場 |

| 埋火葬許可 | 7日以内 | 市区町村役場 |

| 世帯主変更届 | 14日以内 | 市区町村役場 |

| 年金受給停止 | 国民年金:14日以内 厚生年金:10日以内 |

市区町村役場・年金事務所 |

| 介護保険資格喪失届 | 14日以内 | 市区町村役場 |

| 公共料金・NHKの解約(一人暮らしの場合) | できるだけ早期に | 各契約会社 |

| 運転免許証の返納 | 速やかに | 警察署・運転免許センター |

| パスポート失効手続き | 速やかに | パスポートセンター |

| 雇用保険受給者資格証返還(失業保険を受給していた場合) | 1カ月以内 | ハローワーク |

| 高額療養費の還付申請 | 高額医療を受けた日から2年以内 | 市区町村役場・加入している健康保険組合 |

状況によって必要書類が異なる場合があるため、事前に提出先に確認しましょう。

また、相続放棄を検討している場合は、亡くなった人のサービス解約後も支払いはしないようにしてください。

公共料金やクレジットカード等の支払いをすると、相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

相続・名義変更など重要な手続き一覧

以下は、主に相続手続きに伴う名義変更や税申告、相続確定後に行う手続きを表にまとめたものです。

参考にしてください。

| 手続き | 期限・タイミング | 主な提出先 |

|---|---|---|

| 遺言書の検認(公正証書遺言は不要) | 遺言書発見後速やかに | 家庭裁判所 |

| 相続放棄(放棄する場合) | 3カ月以内 | 家庭裁判所 |

| 準確定申告(亡くなった人の確定申告) | 4カ月以内 | 税務署 |

| 相続税申告 | 10カ月以内 | 税務署 |

| 不動産の名義変更 | 相続確定後3年以内 | 法務局 |

| 預貯金の名義変更 | 相続確定後速やかに | 各金融機関 |

| 株式の名義変更 | 相続確定後速やかに | 各証券会社 |

| 自動車の名義変更 | 相続確定後15日以内 | 運輸支局 |

| 自動車保険の名義変更 | 自動車の名義変更後速やかに | 保険会社 |

| 国民年金の死亡一時金請求 | 2年以内 | 市区町村役場・年金事務所 |

| 埋葬料請求 葬祭料・家族葬祭料請求 葬祭費請求 |

2年以内 | 各健康保険組合 市区町村役場 |

| 生命保険金請求 | 3年以内 | 保険会社 |

| 遺族年金・寡婦年金の請求 | 5年以内 | 市区町村役場・年金事務所 |

それぞれの手続きに必要な書類は、ケースによって異なるため、関係各所に事前に問い合わせましょう。

まとめ

世帯主が亡くなった場合の世帯主変更届の手続きは、それほど複雑ではありません。

基本的な注意点を押さえ、市区町村の役場で相談しながら進めれば、ご自身でも無理なく完了できるでしょう。

一方で、必要な書類が多く、期限管理や専門的な知識が求められることも多くなります。

特に遺産分割協議の行き詰まりや相続税の計算ミスは、後々のトラブルや追加費用に繋がる可能性があるでしょう。

そうした負担やリスクを避けるためにも、不安を感じたら早めに専門家へ相談することをおすすめします。

状況に応じて適切な支援を受けることで、安心して手続きを進めることができるでしょう。