この記事でわかること

- 親が亡くなった後に必要な手続きとは

- 親が亡くなった後の手続きの順番とは

親が亡くなった後は、悲しみに暮れる間もなく手続きに追われます。

名義変更や相続人調査など早めに行う必要のある作業や、保険や年金の届出のように期限のある手続きも多くあります。

また、義務化された相続登記などは、忘れずに必ず行う必要があります。

慌てないよう、必要な手続きをあらかじめ知っておきましょう。

本記事では、親が亡くなった後に必要な手続きを、時系列でわかりやすく解説します。

目次

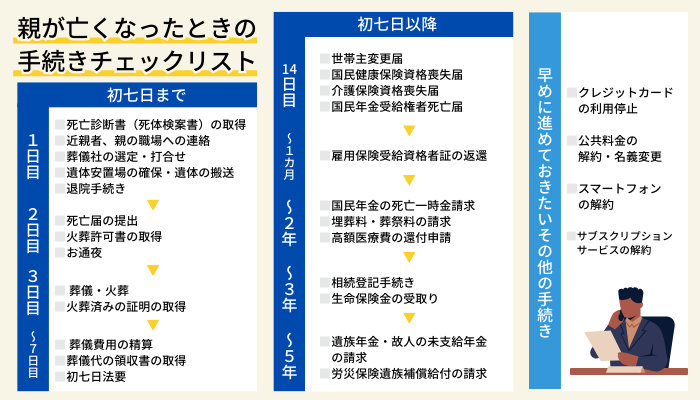

親が亡くなったときの手続きチェックリスト

親が亡くなったときには、数多くの手続きを進める必要があります。

チェックリストを参考にして、漏れがないように進めてください。

親が亡くなってから初七日までの手続き・葬儀の流れ

親が亡くなってから初七日を迎えるまでに必要な手続きを、日にちごとに確認します。

スムーズに葬儀まで行えるよう、全体の流れを見ておきましょう。

1日目

親が亡くなってから1日目に必要な手続きは、以下の通りです。

- 死亡診断書(死体検案書)の取得

- 近親者、親の職場への連絡

- 葬儀社の選定、打合せ

- 遺体安置場の確保、遺体の搬送

- 退院手続き

死亡診断書(死体検案書)の取得

親が亡くなったら、まず医師に連絡して、死亡診断書または死体検案書を発行してもらいます。

亡くなった場所が自宅で、療養中の病気以外の原因で亡くなった時は、警察に連絡してください。

事件性がある場合は司法解剖が必要になるため、遺体を引き取るまでに時間がかかり、葬儀のスケジュールにも影響してきます。

なお、死亡診断書(死体検案書)は今後も複数の手続きで必要になるため、コピーを取っておきましょう。

近親者、親の職場への連絡

亡くなった親の親族や友人、在職中の場合は職場などに連絡します。

サポートしてくれそうな人がいればお願いしましょう。

自分の職場にも連絡して忌引休暇を取得し、引継ぎも済ませておきます。

葬儀社の選定、打合せ

葬儀社をどこにするかを決め、今後の打合せをします。

事前に親との話し合い・契約などで決まっている場合は問題ありませんが、親が急に亡くなった場合は病院が紹介してくれるケースもあるでしょう。

ただし、紹介の場合は費用が高額になる傾向にあります。

、余裕があれば自分たちで選定したほうが、金額的にも内容的にも、納得のいく葬儀ができるでしょう。

遺体安置場の確保、遺体の搬送

親が病院で亡くなった場合でも、遺体を安置してくれるのは数時間だけです。

自宅に安置するか、葬儀社で安置するかを決めましょう。

葬儀社が決まっていれば、連絡すると遺体を搬送してくれます。

退院手続き

親が病院で亡くなった場合は、搬送車が到着するまでに退院手続きを済ませておきます。

医療費の支払いがいつになるかを確認しておきましょう。

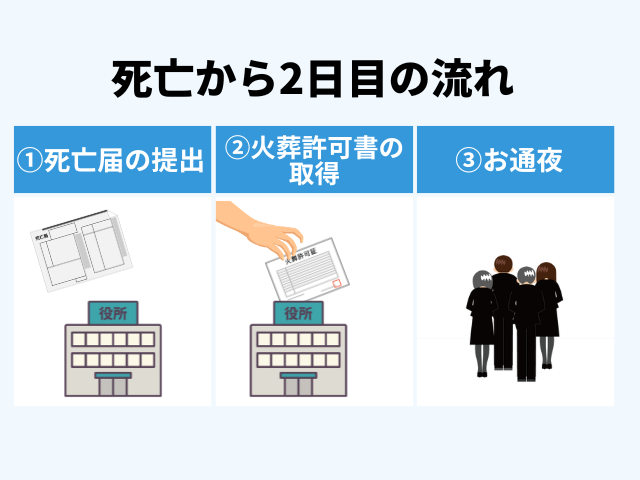

2日目

親が亡くなってから2日目に必要な手続きは、以下の通りです。

死亡届と火葬許可の申請は、葬儀社が代行してくれるケースも多いため、自分で動く前に確認しておきましょう。

死亡届の提出

市町村役場に死亡診断書(死体検案書)とともに死亡届を提出します。

提出先は、故人の本籍地か届出人の住所地で行う場合が多いですが、死亡地でも受け付けてくれます。

休日や時間外でも提出だけは可能です。

受付までしてくれるかどうかは、提出先の役所に確認しましょう。

場合によっては、後日再度役所に行かなければならない可能性もあります。

なお、法律上は死亡から7日以内に届け出ればよく、さらに届出人が海外にいる場合は3カ月以内に届け出ればよいと定められています。

火葬許可書の取得

死亡届と同時に火葬許可を申請し、火葬許可書を取得しておきます。

提出先は死亡届と同様に役所です。

法律上は7日以内に行えば問題ありませんが、火葬許可書は火葬のときに必要になるため早めに申請してください。

死亡届と一緒に役所で申請をおすすめします。

葬儀まで手元で保管しておかなければなりませんが、万が一紛失した場合は再発行できます。

お通夜

お通夜は亡くなってから2日目に行われるのが通常ですが、地域によって慣習がある場合もあります。

設営や進行、僧侶の手配などは葬儀社が取り仕切ってくれます。

まだ気が動転している方も多いと予想されるため、葬儀社に任せられるところは任せてしまいましょう。

3日目

親が亡くなってから3日目に必要な手続きは、以下の通りです。

- 葬儀、火葬

- 火葬済みの証明の取得

葬儀、火葬

一般的に葬儀は、通夜の翌日に行われます。

葬儀が終わったら、そのまま火葬場に向かい、火葬してもらいます。

火葬許可証がなければ火葬してもらえないため、忘れずに持参しましょう。

なお、火葬するには死亡後24時間以上、経過している必要があります。

火葬済みの証明の取得

火葬が終わったら、火葬証明書がもらえます。

一般的には、火葬許可証に火葬済みの押印がされた書類が交付されます。

納骨のときに必要になるため、なくさないよう保管しましょう。

~7日目

親が亡くなってから7日目までに必要な手続きは、以下の通りです。

- 葬儀費用の精算

- 葬儀代の領収書の取得

- 初七日法要

葬儀費用の精算

葬儀後1週間から10日を目安に、葬儀社から葬儀費用の請求があり、支払いをします。

葬儀費用は、喪主が全額負担するケースがほとんどですが、親族間の話し合いで決める方法もあります。

亡くなった親の口座から支払うときには、後でもめないように、他の相続人に了解を得ておきましょう。

葬儀代の領収書の取得

葬儀代の領収書は後日、葬祭費の支給申請手続きに使用します。

葬儀社に葬儀代を支払ったら、領収書を受け取り、保管しておきましょう。

初七日法要

親が亡くなってから7日目に、初七日法要を行います。

ただ、最近では親族が遠方に居住しているケースが増えたため、葬儀と同じ日に行う場合も多いです。

遺族の事情に合わせて決めるといいでしょう。

親が亡くなって初七日以降に行う手続き

死亡届や火葬許可申請など、葬儀のために必須の手続き以外にも、以下のように必要な手続きは数多くあります。

【14日目までに行う手続き】

世帯主変更届

国民健康保険資格喪失届

介護保険資格喪失届

国民年金受給者死亡届

【1カ月以内に行う手続き】

雇用保険受給資格者証の返還

【2年以内に行う手続き】

国民年金の死亡一時金請求

埋葬料・葬祭料の請求

高額医療費の還付申請

【3年以内に行う手続き】

相続登記手続き

生命保険金の受取り

【5年以内に行う手続き】

遺族年金、故人の未支給年金の請求

労災保険遺族補償給付の請求

【早めに進めておきたいその他の手続き】

クレジットカードの利用停止

公共料金の解約・名義変更

スマートフォンの解約

サブスクリプションサービスの解約

14日目までに行う手続き

親が亡くなってから14日目までに行う手続きと、必要書類・提出先について解説します。

必要書類は一般的なため、具体的には実際に提出をする機関に確認してください。

世帯主変更届

亡くなった親が世帯主だった場合は、住民票の世帯主変更届を提出します。

一般的には、死亡届と一緒に提出する場合が多いと言えます。

【必要な書類】

世帯主変更届

届出人の身分証

国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

【届出先】

市区町村役場

国民健康保険資格喪失届

亡くなった親が国民健康保険に加入していた場合や、後期高齢者医療の被保険者だった場合は、資格喪失届を提出します。

自治体によっては、死亡届を提出していれば国民健康保険への届出は不要な場合があるため、確認してください。

なお、故人が健康保険組合に加入していた場合の期限は5日以内ですが、亡くなったと勤務先に連絡し、勤務先の担当者に手続きをしてもらいましょう。

【必要な書類】

国民健康保険資格喪失届

健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証(返却)

【届出先】

市区町村役場

介護保険資格喪失届

亡くなった親が介護保険を受給していた場合は、介護保険資格喪失届を提出します。

健康保険と同様、死亡届の提出だけで済む場合もあるため、役所の介護保険課に確認しておきましょう。

【必要な書類】

介護保険資格喪失届

介護保険証(返却)

【届出先】

市区町村役場

国民年金受給権者死亡届

亡くなった親が国民年金を受給していた場合、国民年金受給権者死亡届を提出しましょう。

受給者が亡くなったにもかかわらず届出をせず、年金を受給し続けていると、不正受給として処罰の対象となる場合があります。

なお、マイナンバーを年金機構に提出していた場合は、原則として届出を省略できます。

国民年金でない厚生年金などの場合は、届出の期限は10日以内になっていますが、勤務先が手続きをしてくれるケースが多いです。

【必要な書類】

国民年金受給権者死亡届

故人の年金証書

死亡が確認できる書類(戸籍抄本、住民票除票、死亡診断書のコピー、死亡届の記載事項証明書など)

【届出先】

年金事務所または年金相談センター

1カ月以内に行う手続き

親が雇用保険を受給していた場合、亡くなってから1カ月以内に、雇用保険受給資格者証の返還を行います。

雇用保険を受給していたハローワークに以下の必要書類を持参して、届け出てください。

【必要な書類】

死亡が確認できる書類

住民票

雇用保険受給資格者証(返却)

死亡が確認できる書類とは、戸籍抄本、住民票除票、死亡診断書のコピー、死亡届の記載事項証明書などです。

2年以内に行う手続き

1カ月以降の期限が設定されている手続きは、費用の支給を受けるための請求手続きが多くあるため、忘れずに請求しましょう。

国民年金の死亡一時金請求

亡くなった親が以下の3点を満たしていれば、同一生計の遺族が死亡一時金を受け取れます。

- 国民年金の第一号被保険者であった

- 保険料を納めた月数が36月以上ある

- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなった

上記の要件を満たしている場合、年金事務所、年金相談センターまたは市区町村役場の窓口に必要書類を持参して請求してください。

【必要書類】

国民年金死亡一時金請求書

基礎年金番号がわかる書類

死亡者と請求者の続柄がわかる戸籍謄本世帯全員の住民票(マイナンバーの記入で省略可能)

故人の住民票の除票

振込先情報(通帳など)

基礎年金番号がわかる書類とは、基礎年金番号通知書、年金手帳などです。

埋葬料・葬祭料の請求

亡くなった親が以下の保険制度に加入していた場合は、それぞれの健康保険から葬儀にかかる費用の一部が支給されます。

- 協会けんぽ等の社会保険に加入していた場合:埋葬料

- 国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合:葬祭料

それぞれについて見ていきましょう。

<埋葬料>

支給金額は原則として5万円です。

必要書類は、申請先の健康保険組合によって異なる場合がありますが、一般的には以下の通りです。

【必要な書類】

埋葬料支給申請書

故人の健康保険証

事業所の証明

【申請先】

勤務先の健康保険組合、または社会保険事務所

<葬祭料>

支給金額は自治体によりますが、3万円から7万円ほどです。

申請できるのは喪主のみで、また、葬儀を行わなかった場合は支給されないケースがあります。

【必要な書類】

国民健康保険葬祭費請求書

故人の被保険者証

喪主の身分証明書

喪主の確認ができる書類(葬儀社の領収書など)

喪主名義の預金通帳

【申請先】

市区町村役場

高額医療費の還付申請

亡くなった親が払いすぎていた医療費があった時は、市区町村役場などから相続人に高額医療費の支給申請書が届きます。

申請後、1カ月程度で支払われます。

還付金は相続の対象になるため、還付申請ができるのは相続人または受遺者のみです。

【必要な書類】

高額療養費支給申請書

医療費の領収書

相続人と故人との続柄がわかる戸籍謄本

相続人の身分証明書

相続人全員の印鑑証明書

相続人のマイナンバーがわかる書類

【申請先】

国民健康保険に加入していた場合・・・市区町村役場

協会けんぽなどの社会保険に加入していた場合・・・加入していた健康保険組合

3年以内に行う手続き

相続登記手続きは2024年4月から義務化され、原則として死亡から3年以内に行わなければなりません。

団体信用保険や死亡保険など生命保険金は、加入内容によって、相続財産となるか受取人の固有財産となるかが変わります。

いずれにしても、死亡から3年で時効になってしまうため、早めに手続きしましょう。

遺産相続手続きの一部となるため、この後の章で改めて触れます。

5年以内に行う手続き

給付金は、2年を超えても請求できる場合もあります。

遺族年金、故人の未支給年金の請求

遺族年金とは、亡くなった親によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった親の年金の加入状況や、年金を受け取る遺族の年齢・優先順位などの条件を満たしている必要があります。

また、未支給年金は、親が亡くなった時点で支給日が来ていなかった年金を、遺族が受け取れる制度です。

【必要な書類】

遺族基礎(厚生)年金請求書、未支給年金請求書

年金手帳

故人との続柄がわかる請求者の戸籍謄本世帯全員の住民票(マイナンバーで省略可能)

故人の住民票の除票

請求者の収入が確認できる書類(非課税証明書、所得証明書など)

死亡診断書のコピーなど

請求者名義の預金通帳

場合によって他の書類が必要になるため、請求先に確認しておきましょう。

【申請先】

遺族基礎年金・・・原則として市区町村役場

遺族厚生年金・・・年金事務所または年金相談センター

労災保険遺族補償給付の請求

亡くなった親が労働保険に加入しており、労働災害によって亡くなった場合、「労災保険遺族補償給付」を請求できます。

請求権者は、配偶者や未成年の子など、故人の収入によって生計を維持していた者です。

【必要な書類】

遺族補償年金支給申請書

死亡診断書のコピーなど

故人との続柄がわかる請求者の戸籍謄本請求者の収入が確認できる書類(非課税証明書、所得証明書など)

【申請先】

所轄の労働基準監督署

早めに進めておきたいその他の手続き

期限は決められていませんが、早めに進めておきたいその他の手続きは以下の通りです。

- クレジットカードの利用停止

- 公共料金の解約・名義変更

- スマートフォンの解約

- サブスクリプションサービスの解約

それぞれの手続き内容を見ていきましょう。

クレジットカードの利用停止

クレジットカードは基本的に本人でないと使用できないため、早めに利用停止、解約手続きをしておきましょう。

解約しないまま放置していると、紛失や盗難にあう可能性があり、さらには不正利用のリスクも考えられます。

自動的に年会費やサービス利用料が引き落とされていれば、支払いをめぐって相続トラブルの元になる可能性もあります。

また、クレジットカードの利用残高(債務)も相続財産に含まれるため、相続手続きをスムーズに行うためにも早めに手続きを行うようにしましょう。

公共料金の解約・名義変更

水道、ガス、電気など公共料金はそのままにしておくと、基本料金や利用料が継続して請求されます。

独り暮らしの親族が亡くなった場合などは、早めに解約手続きを行いましょう。

余計な出費となり、誰が支払うのか、といったトラブルの元になりかねません。

また、口座引き落としが滞ると未払い状態となり、ガスや電気が止められるリスクや、延滞料を請求される可能性があります。

名義変更と同時に、引き落とし先の変更も行いましょう。

スマートフォンの解約

スマートフォンは基本料金などがかかり続けるため、不要であれば早めに解約手続きをしましょう。

ただし、各種サービスのログインや認証にスマートフォンが使われているケース多いです。

故人の思い出がつまっているため、手放しにくいと思うかもしれません。

解約する場合は、必要なデータの保存や確認が済んでからにしましょう。

また、名義変更をして家族が引き継ぐ方法もあります。

事業用や長年使ってきた番号であれば、引継ぎを検討してもいいでしょう。

サブスクリプションサービスの解約

サブスクリプションサービスは、その特性上、解約しない限り利用料がかかり続けます。

支払い先に設定していた口座やクレジットカードが停止されると、未払いとなり督促や延滞料の請求などの問題が起こる可能性があるでしょう。

しかし、写真や動画のバックアップにサブスクを利用しているケースもあります。

解約するかどうかは、家族でよく確認してからにしましょう。

ログイン情報がわからず、解約が難航するケースも少なくありません。

その場合は、早めに運営元へ問い合わせてみましょう。

親が亡くなったら行う相続手続き

相続手続きは、預貯金の解約や不動産の登記手続き、税金関係の申告まで、多岐にわたります。

順番を間違えると手続き自体が無効になり、相続税の申告期限に遅れると延滞税が発生します。

あまり先延ばしにせずに着手するのが望ましいでしょう。

ここでは、まず相続手続きの流れを確認してから、各項目について解説します。

相続手続きの流れ

1.相続人の確定

2.遺言の有無の確認

3.相続財産の確定

4.相続放棄または承認(3カ月以内)

5.準確定申告(4カ月以内)

6.遺産分割協議

7.確定申告・納税(10カ月以内)

8.各財産の名義変更手続き

1.相続人の確定

親が亡くなって相続手続きを行うとき、最初にしなければならないのは「相続人の確定」です。

親が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本などのすべてをさかのぼって取得・収集します。

広域交付の制度を利用すれば、亡くなった親の本籍地や住所地以外の市区町村でも、戸籍謄本や住民票を取得できます。

ただし請求できるのは本人、または直系尊属・卑属に限られます。

郵送や代理請求は認められていないため、必ず市区町村の窓口で手続きを行いましょう。

2.遺言の有無の確認

遺言がある場合、原則としてその内容のとおりに相続します。

その後の手続きに影響するため、亡くなった親が遺言を残していないかどうかも、早めに確認をしておきましょう。

内容によっては、遺産分割協議が必要なくなるなど、手続きが簡略化できる可能性もあります。

なお、遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

公正証書遺言は、公証人と証人の立会いのもとで作成する法的効力の強い遺言で、改ざんや紛失の心配がありません。

自筆証書遺言は手軽に自分で書けますが、形式の不備や改ざんなどのリスクがあります。

公正証書遺言の場合は特別な手続きは必要ありませんが、自筆証書遺言の場合、その遺言書を使用するためには家庭裁判所に「遺言の検認」の手続きをしてもらわなければなりません。

検認手続きに1カ月程度の期間がかかるため、その点からも、できるだけ早い段階で遺言の有無を確認しておきましょう。

遺言があるかどうかわからない場合は、まず公証役場で検索してください。

公証役場になければ、自宅の中を探してみましょう。

3.相続財産の確定

相続人の確定作業と並行して、亡くなった親名義の財産を調査します。

通帳や不動産の権利証、金融機関からの郵便物などから、預貯金・不動産・有価証券などをチェックし、漏れがないようにリストアップしておきましょう。

借り入れがある場合、不動産の登記事項証明書に抵当権が設定されているケースもあります。

借金についてもすべて相続財産となるため、借入残高を確認しておく必要があります。

4.相続放棄または承認(3カ月以内)

亡くなった親に借金があった場合、債務超過であれば相続放棄を選択する場合もあるでしょう。

相続放棄の期限は、親の死亡を知った日から3カ月と決められています。

家庭裁判所への申述が必要なため、期限内に手続きを行えるよう、財産調査は早めに行いたいところです。

どうしても調査が間に合わず、相続するかどうかの判断ができないときには、申述期間を延長する手続きもあります。

なお、相続放棄ができる期間内に手続きをしないもしくは相続財産の売却・取壊などをすると、その時点で相続を承認したとみなされます。

5.準確定申告(4カ月以内)

準確定申告とは、その年の1月1日から死亡日までに確定した所得金額と所得税額を計算し、確定申告する行為です。

親が亡くなった日から原則として4カ月以内に行います。

申告先は、親の納税地(住所地)の管轄の税務署です。

親が事業者だった場合など、消費税を支払う必要があるときは、同様に4カ月以内で消費税についても確定申告を行います。

6.遺産分割協議

相続を選択した場合には、どの財産を誰がどのように相続するかを、相続人全員で話し合って決定する遺産分割協議を行います。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印して印鑑証明書を添付します。

相続人が一人でも欠けていれば、遺産分割協議は無効になってしまうため、全員の同意を取りましょう。

万が一、連絡が取れない相続人が出てくると、手続きがストップしてしまうため、早めに対処しておきたいところです。

7.確定申告・納税(10カ月以内)

遺産分割協議が終わったら、相続税の申告を行いましょう。

準確定申告と同様に、親の住所地の税務署に申告します。

期限は、親が亡くなったと知った日の翌日から10カ月です。

ただし、相続税には基礎控除があるため、確定した相続財産の合計額が基礎控除を超えない場合は、申告をする必要はありません。

基礎控除の計算は、以下の計算式によって行います。

- 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税の申告が必要な場合、財産の価格をどのように計算するか、特例を利用しての節税ができるかなど、検討が必要となる点は多岐にわたります。

判断を誤ると支払わなくてよい税金を支払う可能性があります。

税理士等の専門家に相談しましょう。

8.各財産の名義変更手続き

無事申告が終わったら、遺産分割協議に基づいて、各種の財産の名義変更手続きを行います。

預貯金の場合、各金融機関に相続手続きのサポートをする専門の部署があるケースが多いため、ホームページや窓口で確認してください。

不動産は、所在地の管轄法務局に相続登記を申請して行います。

2024年の法改正で、3年以内に相続登記手続きを行わなければならなくなりました。

登記手続きは特殊な点も多いため、司法書士への依頼をおすすめします。

生命保険や有価証券も、加入先の保険会社・証券会社によって必要書類も若干変わるため、確認して手続きを行いましょう。

生命保険の受取期限は基本的に親が亡くなった日から3年ですが、かんぽ生命については5年になっています。

ただし、5年を経過していても支払いを受けていないと確認できれば請求できるため、諦めずに確認してください。

主要な財産について触れましたが、どの機関も、親の出生から死亡までの戸籍謄本類を要求されるのが一般的です。

戸籍類が一揃いしかない場合には、順番に手続きをしなければならず、提出先が多い場合、かなりの時間がかかってしまいます。

そこで、法務局で手続きをとれば、「法定相続情報一覧図」を発行してもらえます。

法定相続情報一覧図は、様々な相続手続きにおいて、戸籍謄本など必要書類の代わりに利用できる書類です。

無料で何通でも発行可能なため、名義変更を一気に進めたいときには便利です。

提出先が沢山ある場合には、検討してみてください。

親が亡くなった後のよくある質問

親が亡くなった後のよくある質問は、以下の通りです。

- 親が亡くなったら仕事をどのくらい休む?

- 親が亡くなったら香典はいくら包む?

それぞれの質問に回答します。

親が亡くなったら仕事をどのくらい休む?

実親が亡くなったときの忌引き休暇は、5~7日程度が一般的です。

喪主を務める場合は、葬儀の手続きや親族の対応など、用事が多いため10日程度取得できる場合もあります。

配偶者の両親(義理の親)が亡くなった場合は、3日が目安になります。

ただし、あくまでも一般的な目安であるため、詳しくは会社の就業規則で慶弔規定を確認しましょう。

会社には、親が亡くなった事実がわかった時点で、できるだけ早く報告します。

親が亡くなったら香典はいくら包む?

親が亡くなった場合、自分が喪主を務めるときは、香典を受け取る側であるため、香典を出す必要はありません。

義理の親が亡くなった場合も、配偶者が喪主であれば必要ありません。

喪主でない場合や葬儀に参列できないときは、3~10万円程度を包むのが一般的とされます。

ただし、未成年である場合や経済的な理由で出すのが難しいときは、無理に出さなくてもいいでしょう。

まとめ

親が亡くなったあとの手続きは、基本的に親族や相続人で進める必要があります。

決められた時間の中で行う手続きが多いため、手分けしながら速やかに行いましょう。

しかし、初めて親が亡くなったときは、戸惑いもあるでしょう。

相続手続きは専門的な事柄も多く、日常生活を送りながら合間で手続きをするのは大変です。

親が亡くなった後の手続きでお困りの場合は、早めに弁護士などの専門家に相談してみましょう。