この記事でわかること

- 親の土地に家を建てるメリット・デメリットとは

- 親の土地に家を建てるときに税金はかかるのか

- 親の土地に家を建てたときに相続が発生したらどうなるのか

親が土地を所有している場合、子どもが家を建てて一緒に生活するケースもあるでしょう。

子どもが親の土地に家を建てる最大のメリットは、土地の購入資金を節約できる点です。

一方で、親が亡くなり土地を相続するときは、土地を共同で相続する人とトラブルになる可能性があります。

親から土地を贈与や売買で譲り受けるときも、贈与税や不動産取得税などが必要になるケースに注意しなければなりません。

ここでは、親の土地に子どもが家を建てるときのメリットとデメリットや、発生する税金などを解説します。

目次

親の土地に家を建てるメリット

親の土地に家を建てると、以下の2つのメリットがあります。

- 土地の購入費用を節約できる

- 住宅ローンの審査が通りやすくなる

それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

土地の購入費用を節約できる

親の土地に家を建てる場合、土地の購入費用がかからない点が最大のメリットです。

場所や面積にもよりますが、土地を購入すると数百万円~数千万円はかかります。

家を建てる目的で住宅ローンを組む際も、借入額を大幅に減らせるため、月々の返済額を軽減できます。

住宅ローンの審査が通りやすくなる

親の土地があれば住宅ローンの借入額を大幅に減らせるため、審査に通りやすくなります。

通常、住宅ローンを利用する際は金融機関の審査があり、希望借入れ金額や担保価値、借入人の返済能力などを基に融資を決定します。

親の土地に家を建てる場合は土地代がかからない分、必然的に希望借入れ金額が少なくなるため審査に通りやすくなるでしょう。

親の土地に家を建てるデメリット

親の土地に家を建てるときは、以下の3つのデメリットに注意する必要があります。

- 相続トラブルが生じる可能性がある

- 土地に担保を設定できない場合がある

- 親に迷惑がかかる可能性がある

それぞれのデメリットや注意点について詳しく解説します。

相続トラブルが生じる可能性がある

親が亡くなり相続が発生した後に、親族間でトラブルになる可能性があります。

たとえば、父親と長男と次男の3人家族で、長男が父親名義の土地に家を建て、自身の家族と一緒に住んでいたとします。

父親が急逝し、唯一の相続財産は長男が建てた家の土地のみであった場合、その土地を1/2ずつ相続するケースが多いでしょう。

相続した土地には長男の家が建っているため、次男はその土地を使用も売却もできず、不満が生じてトラブルに発展する恐れがあります。

次男からは、長男が土地を全持分相続し、次男に土地の半分に見合う現金を支払う「代償分割」を提案されるかもしれません。

代償金として土地価額の1/2を支払う場合、長男に大きな負担がかかるため支払いができない可能性があります。

親が亡くなり相続が発生した場合のトラブルを防ぐには、親の土地に家を建てる前に相続人間で話し合っておくのが望ましいです。

土地に担保を設定できない場合がある

親の土地に家を建てるために住宅ローンを利用するには、土地と新築した建物を担保に入れなければなりません。

すでに親の土地に別の抵当権が設定されていた場合、住宅ローンが通らない可能性があります。

別の抵当権が設定された状態では、万が一住宅ローンの返済ができず担保物件(土地)を競売にかけた場合に、返済の優先順位が下がるためです。

競売とは不動産を差し押さえて売却し、換金する手続きです。

金融機関にとっては自社の抵当権が後順位となり、住宅ローンが返済されないリスクが高まるため担保として設定できない可能性があります。

親に迷惑がかかる可能性がある

親の土地を担保としている場合、子どもが住宅ローンを滞納すると親に迷惑がかかる恐れがあります。

通常、住宅ローンの滞納が続くと金融機関からローン残額の一括返済を請求されます。

一括返済ができないと、担保に入れた不動産が差し押さえられ、最終的には競売によって売却した資金から返済が行われるのが一般的です。

子どもが住宅ローンを滞納すると、担保に入れた親の土地が強制的に売却され、親に迷惑をかけてしまうため返済を続けましょう。

親の土地に家を建てるときにかかる税金

親の土地に家を建てる場合にかかる税金は、土地を借りるケースによって異なります。

ここからはケース別に、かかる税金について詳しく解説します。

無償で親の土地を借りて家を建てる場合にかかる税金

無償で土地などを借りる契約を法律上「使用貸借」といいます。

金銭的な負担がかからない代わりに、貸主から立ち退きを求められたら従う必要があり、非常に弱い権利にしかなりません。

土地を譲り受けるわけではないため、贈与税などの税金はかかりません。

しかし、将来的に土地の所有者である親が亡くなり、土地を相続する際に相続税がかかります。

親の土地に家を建て、親と同居する場合、小規模宅地の特例の制度を利用して相続税を節税できます。

小規模宅地の特例は、同居している親の土地を子どもが相続した場合、土地面積のうち330㎡までの評価額を80%下げられる制度です。

たとえば、300㎡で評価額3,000万円の土地であれば、制度利用によって評価額を600万円(3,000万円×20%)まで下げられます。

親と子どもの生活が完全に分離している場合や区分登記をしている場合には、小規模宅地等の特例を利用できない可能性があります。

有償で親の土地を借りて家を建てる場合にかかる税金

他人と土地賃貸借契約を交わすのと同じように、親に毎月の土地代や権利金などを支払って親の土地に家を建てます。

親に土地代や権利金を支払って、土地を借りる場合は親が亡くなった際に相続税が発生します。

無償で土地を借りる場合と同じく、土地を譲り受けるわけではないため贈与税はかかりません。

しかし、親から有償で土地を借りると、その土地には子どもの名義で借地権が設定されます。

借地権が設定されていると相続税を算出する際の土地の評価額が下がり、相続税が安くなります。

このケースでは、子どもが支払った土地代や権利金が親の所得となるため、親側は所得税や住民税を支払わなければなりません。

親の土地を譲り受けて家を建てる場合にかかる税金

「タダで親から土地をもらった」「格安で親から土地を買った」などのケースは賃貸借ではなく譲渡になります。

土地代や権利金などがかからず、所有権は親から子どもに移ります。

親の土地を譲り受けて家を建てる場合に子どもへ課税される税金は、贈与税や不動産取得税、登録免許税です。

無償で譲り受ける場合だけでなく、格安で譲り受けた場合にも贈与税がかかります。

贈与税は、無償で譲り受けた場合にだけ発生するイメージがあるかもしれません。

実際は有償であっても本来の土地価額よりも安く譲り受けた場合、値引きされた分について親から子どもへ贈与があったとみなされます。

親が有償で子どもに譲り渡して譲渡益が発生した場合は、親の所得税や住民税として課税される所得が増える点にも注意しましょう。

親の土地に家を建てるときの住宅ローンはどうなる?

親の土地に家を建てるときには、一般的な住宅ローンとは以下のように注意点が異なります。

親の土地へ担保を設定する

住宅ローンを契約すると、土地と建物の両方を担保として抵当権を設定するのが一般的です。

土地の名義が親になっている場合、担保に入れるためには親の承諾が必要です。

親の土地に先順位の抵当権があると、担保としての価値が下がるため住宅ローンの審査に影響します。

この場合、土地の評価額が高く、劣後する抵当権でも住宅ローンの融資額を上回るときは担保として認められるケースがあります。

住宅ローンによる融資が少額のときも、担保として必要な額が下がるため土地を担保に入れられる可能性があるでしょう。

親が連帯保証人になる

連帯保証人とは、債務者が返済できなくなったときに債務者とほぼ同等の立場で返済する義務を負う人です。

親の土地に子どもが家を建てるときは、金融機関から住宅ローンの連帯保証人として親の承諾を得るよう求められるケースがあります。

土地が親の名義のときは子どもの家の評価額が低く、家を担保に入れるだけでは不十分な可能性があるためです。

連帯保証人は重い責任を負う可能性があるため、設定するためには親の承諾が必要です。

住宅ローンを組むときは、連帯保証人として求められたときに承諾してもらえるか事前に親と相談しておきましょう。

親の土地に家を建てたあとの名義変更

親の土地に子どもが家を建てた後、土地の名義を子どもへ変更する場合もあるでしょう。

この場合、住宅ローンを契約しているときや名義変更後の税金など、いくつか注意したいポイントがあります。

ここからは、土地の名義を親から子どもへ変更する場合の注意点を確認していきましょう。

住宅ローン完済まで名義変更はできない

土地が親の名義のまま住宅ローンを組んでいると、住宅ローンの完済までは親から子どもへの名義変更ができません。

住宅ローンの契約時には、親の返済能力に基づいて審査が行われており、子どもは審査対象となっていないためです。

原則として審査した契約者以外への名義変更は承諾されませんが、希望する場合は契約をした金融機関へ相談しましょう。

名義変更後に税金が高くなる可能性がある

名義変更をするときは登録免許税がかかりますが、売買や贈与では相続よりも以下のように税率が高くなります。

- 売買、贈与による所有権移転の登録免許税=不動産価額×20/1000

- 相続による所有権移転の登録免許税=不動産価額×4/1000

売買の場合、土地や住宅用家屋は軽減措置の適用により上記より軽減されます。

このほか、不動産取得税や贈与税の発生で相続時より税金が高くなる可能性があるでしょう。

贈与税対策に相続時精算課税制度の利用をする

相続時精算課税制度は、最大2,500万円までの贈与が非課税となる制度です。

2,500万円分を超えた部分については、一律の税率20%がかかります。

通常の贈与税率は40~55%程度と高額なため、大幅に税金を節約できると言えるでしょう。

ただし、相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、将来の相続時に相続税の課税対象となります。

相続時精算課税制度を利用して1,000万円の土地の贈与を受けた後に相続が発生した場合、この1,000万円は相続税の課税対象です。

この制度を利用して贈与した場合、贈与時の土地の価格に基づいて相続税が算出されます。

将来的な値上がりが確定している土地を贈与する際に、相続時精算課税制度を使えば節税できます。

親の土地に家を建てるときにすべき相続対策

相続トラブルに巻き込まれないために、以下の対策を講じましょう。

- 親が遺言書を作っておく

- 親から生前贈与を受ける

それぞれの相続対策について詳しく解説します。

親が遺言書を作っておく

親が遺言書によって引き継がせたい財産や人物を指定する方法があります。

たとえば「子どものうち1人に貸した土地をそのまま譲る」と指定すると、相続時にトラブルへと発展する可能性は低くなります。

亡くなった親の希望であれば、他の相続人も納得しやすいでしょう。

ただし、法定相続人の遺留分(法律上、配偶者、子ども、親などに最低限認められている遺産分)を侵害する場合はトラブルに発展する可能性があります。

また、法的効力を持つ遺言書を作成するためには要件を満たす必要があるため、遺言書の作成方法をよく確認しておきましょう。

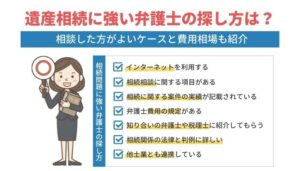

相続トラブルを回避し、法的効力を持つ遺言書を作成するために、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家への依頼をおすすめします。

生前贈与を受ける

子どもが親から土地の生前贈与を受ければ、子どもの所有となるため相続トラブルを回避できるでしょう。

土地が広く一部の土地に家を建てる場合は、土地を分筆して譲り受ける方法もあります。

しかし親から土地を譲り受けると、贈与税や不動産取得税、登録免許税などの税金がかかるため注意しましょう。

特に、贈与税は税率が最大55%であるため、相続時精算課税制度などを利用しない場合、非常に高額な納付が必要となる可能性があります。

親の土地に家を建てるときのよくある質問

親の土地に家を建てるときのよくある質問は、以下の通りです。

- 親の土地に家を建てたときの分筆費用は?

- 親の土地に家を建てたときの相続はどうなる?

- 親の土地に家を建てて同居したら特別受益になる?

それぞれの質問に回答します。

親の土地に家を建てたときの分筆費用は?

法律上、一筆の土地には一棟の建築物しか建てられません。

親の家がある土地に子どもが家を建てるときは、土地の分筆が必要になるケースがあります。

分筆をするためには、専門家である土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

土地家屋調査士への報酬として10万円〜40万円ほど、法務局への登録免許税が土地一筆につき1,000円かかります。

親の土地に家を建てたときの相続はどうなる?

親の土地に家を建てた後、親が亡くなると相続人が土地を承継します。

承継する人は、親が遺言書で指定しているときはその内容通りに承継され、遺言書がないときは相続人間の遺産分割協議で決まります。

遺産総額のうちほとんどがこの土地である場合などは、土地の相続を巡りトラブルが起きる可能性があるでしょう。

相続トラブルを防ぐための対策として、遺言書による指定や生前贈与などの方法があります。

親の土地に家を建てて同居したら特別受益になる?

親の土地を無償で使用する場合、相続時に特別受益とみなされる可能性があります。

特別受益は相続分の前渡しとみなされる利益であり、遺産分割で受益者の相続分に加算されます。

土地の使用が特別受益とみなされても、同居中に親の療養看護をした場合などは相続分に考慮される可能性はあるでしょう。

親が土地の使用を特別受益とはみなさない旨を意思表示していた場合、持ち戻し免除といって、特別受益が相続分に加算されません。

まとめ

不動産は一般的に高額な場合が多く、親の土地を使用して家を建てると購入資金を大幅に節約できます。

一方で、税金や相続トラブルなど注意しなければならないポイントもあるため、事前に親や他の相続人と話し合いをしておきましょう。

税金や相続対策は専門的な知見が必要になるケースが多く、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に相談すると、発生する恐れのある問題などを事前に把握できるため、トラブルを防止できる可能性が高くなるでしょう。