この記事でわかること

- 二親等の概要と親等の数え方

- 親等による忌引き休暇の日数

- 親等により決まる相続人の順位と相続分

「親等(しんとう)」とは、家族や親戚関係の近さを表すもので、相続や忌引き休暇の日数などで使われます。

本記事では、親等図を使用しながら、二親等にあたる人の範囲をわかりやすく解説していきます。

さらに、忌引き休暇の日数や相続の取り分など、知っておきたいポイントも紹介します。

ぜひ最後までお読みください。

二親等とは

親等とは、親戚同士の関係の近さをあらわす単位です。

血のつながった「血族」だけでなく、結婚によってできたつながりである「姻族(いんぞく)」にも使われます。

数字が小さいほど関係が近く、数字が大きくなるほど遠い親戚になる、というイメージを持つとわかりやすいでしょう。

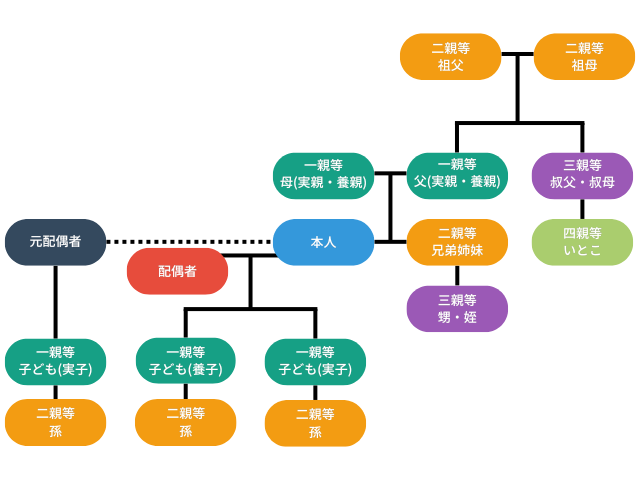

以下の親等図を参考にしながら、実際にどこまでが何親等なのかを確認し、二親等についての理解を深めましょう。

親等を数える際は、親等図をもとに、どれだけ世代が離れているかを辿っていきます。

たとえば、兄弟姉妹を数えてみましょう。

まず、自分から両親(一親等)に遡り、そこから兄弟姉妹へ下ることで合計二世代分となり、二親等になります。

同様に、祖父母や孫も、自分との間に二世代の差があるので二親等と数えられます。

このように、血族では祖父母、孫、兄弟姉妹が二親等です。

姻族では、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者が二親等となります。

親等がポイントになるケース

親族が亡くなると相続の手続きが始まり、親等の概念が重要になります。

また、忌引き休暇の期間も、亡くなった方との関係性を示す親等によって日数が異なります。

ここでは、親等がポイントになる具体的なケースについて、わかりやすく解説します。

親等と忌引き休暇日数

忌引き休暇の日数は、亡くなった親族の親等によって異なります。

たとえば、国家公務員は人事院規則によって規定され、この基準は多くの企業で参考とされています。

企業ごとに異なるため、必要に応じて就業規則を確認しましょう。

以下に、指標となる人事院規則を引用します。

引用:

人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)別表第二(第二十二条関係)

親族 日数 配偶者 七日 父母 子 五日 祖父母 三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日) 孫 一日 兄弟姉妹 三日 おじ又はおば 一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日) 父母の配偶者又は配偶者の父母 三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日) 子の配偶者又は配偶者の子 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、五日) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 おじ又はおばの配偶者 一日

相続人の順位と相続分

相続において、まず知っておきたいのは、配偶者は常に相続人になるということです。

一方で、それ以外の相続人は、血縁関係がある血族に限られます。

たとえば、配偶者の両親は一親等ですが、血のつながりはない姻族にあたります。

そのため、配偶者の親が亡くなっても、自分が相続人になることはありません。

このように、親等が近くても、血族でなければ相続の対象にはならない点に注意しましょう。

以下、親等と相続順位や相続分を表でまとめました。

| 相続順位 | 法定相続人 | 親等 | 法定相続分 |

|---|---|---|---|

| 第1順位 | 子 | 一親等 | 配偶者1/2、子は1/2 |

| 第2順位 | 父母 | 一親等 | 配偶者2/3、父母は1/3 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 二親等 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |

このように、相続は親等と密接な関係があります。

法定相続分に基づき、相続人同士の話し合いにより遺産分割が行われ、相続手続きが行われます。

まとめ

親等は、親族が亡くなったときなど人生の節目で知識が必要になる概念です。

正しい知識を持っておくことで、いざというときに慌てずに対応できるでしょう。

特に、相続の手続きでは法律の専門知識が求められ、その複雑さに戸惑う人も少なくありません。

不安を感じたときは、専門家に相談することをおすすめします。