この記事でわかること

- 甥姪が相続人になる条件と相続割合

- 甥姪が相続する場合の相続税2割加算の条件と対策

- 甥姪へ安全に遺産相続させる公正証書遺言

「自分には子どもがいないため、世話を焼いてくれている姪に財産を受け取って欲しい」

そんな思いを抱く方は少なくありません。

しかし、実際に姪や甥が遺産を相続できるのでしょうか?

相続に関する法律は複雑ですが、相続人になる条件や相続割合、遺留分、さらには税金の問題などへの理解は重要です。

本記事では、甥や姪が相続人になるケースとその際の手続きや注意点について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

大切な人に財産を残すために、ぜひご一読ください。

甥姪が遺産相続できるケース

甥や姪が遺産を相続できるのは、第三順位(兄弟姉妹)が相続人、かつ、その本来の相続人が被相続人よりも先に亡くなっているか、相続欠格になっているケースです。

ここでは、甥姪が相続人となる条件と具体的なケースについて詳しく解説します。

相続人が決まるルール

誰が相続人になるかは、民法で決められており、配偶者以外は順位も決められています。

相続人の順位

前提として、配偶者は常に相続人です。

そして配偶者以外の相続人には順位があり、第一順位は直系卑属(子)、第二順位は直系尊属(父母、祖父母)、第三順位(兄弟姉妹)です。

相続権が移動するルール

相続権は、同順位の相続人が誰もいない、もしくは全員相続放棄すると後順位に相続権が移動します。

たとえば、被相続人に子ども(第一順位の直系卑属)がいなければ、相続権は父母か祖父母(第二順位の直系尊属)に移動し、父母か祖父母も先に亡くなっていれば兄弟姉妹(第三順位)に相続権が移動します。

先順位の相続人が全員相続放棄した場合も同様です。

甥姪が相続人になる条件

甥姪が相続人になる条件は、甥姪の親(本来の相続人)が第三順位相続人の場合であり、被相続人よりも先に死亡している、または相続人欠格となり相続人の権利を失った場合です。

たとえば被相続人に子どもがおらず、兄と姉の3人きょうだいだった場合、兄が先に亡くなっていて兄には娘(姪)と息子(甥)がいる、そして姉は健在であれば、亡兄の子どもである姪と甥、そして姉の合計3人が相続人となります。

代襲相続とは

代襲相続とは、相続人となるべき者が先に死亡・相続欠格・相続廃除により相続人でなくなった場合、その子どもが親に代わって相続するというルールです。

代襲相続の原因

代襲相続の原因は、下記の3つです。

相続放棄が含まれない点に注意してください。

被相続人より先に亡くなっている

本来相続人となるべき人が亡くなっている場合、その子どもが親に代わって相続人になります。

相続欠格

相続欠格とは、被相続人に対して重大な非行を行った場合に相続権を失う制度です。

相続欠格となる行為は欠格事由と言い、民法891条に規定されています。

引用:

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

具体的には、父親の財産が早く欲しくて父親を殺してしまった、父親が自分にすべての財産を相続させる旨の遺言書を作成したと嘘をつき、父親の遺言書を偽造したような場合、その人は父親の相続について相続欠格となり、相続権を失います。

相続廃除

相続廃除は、被相続人に対して重大な侮辱や著しい非行があった相続人を、被相続人が生前または死後遺言によって相続権を失わせる制度です。

相続廃除の対象者は遺留分を有する者と定められているため、配偶者と直系卑属(第一順位)、直系尊属(第二順位)のみ相続廃除が可能です。

兄弟姉妹(第三順位)に関しては遺留分がないため、相続廃除の対象外です。

兄弟姉妹(甥姪含む)に相続させたくない場合は、他の人に財産を渡す遺言書を作成すれば対応できます。

相続廃除は慎重な判断が必要なため、家庭裁判所の審判で決定されます。

相続欠格と相続廃除は似た制度のため、違いをまとめました。

| 相続欠格 | 相続廃除 | |

|---|---|---|

| 対象者 | 相続人 ※第三順位を含む |

遺留分のある相続人・推定相続人 ※遺留分のない第三順位は含まない |

| 欠格・廃除の原因 | 被相続人に対する重大な非行 | 被相続人に対する重大な侮辱や著しい非行 |

| 被相続人の意思 | 不要 | 必要(死後の相続廃除は遺言書で行う) |

| 家庭裁判所の審判 | 不要(欠格事実のみで成立) | 必要 |

| 取消 | 対象外 | 可能(家庭裁判所の審判が必要) |

※推定相続人は、相続開始前の時点で相続人だと推定されている人を指します

代襲相続できる範囲

代襲相続は、すべての相続人に適用されるわけではなく、民法で定められた範囲内でのみ認められています。

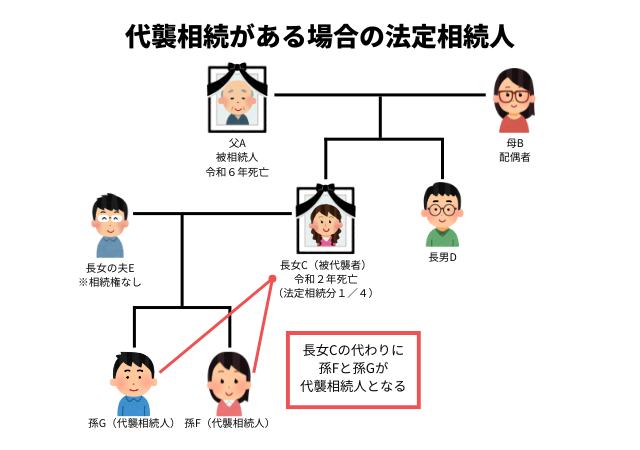

直系卑属(孫・ひ孫)

直系卑属である孫やひ孫は代襲相続できます。

たとえば、被相続人の子が既に亡くなっている場合、子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。

代表的な例は下記の図解のとおりです。

兄弟姉妹の代襲相続は甥姪だけ

兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は甥姪に限られます。

甥姪が先に亡くなっていたとしても、甥姪の子には相続権がありません。

直系尊属(父母・祖父母)と配偶者には代襲相続が発生しない

直系尊属と配偶者が先に亡くなっていても、代襲相続は発生しません。

相続放棄と相続欠格の違い

相続放棄と相続欠格はどちらも相続権を失う結果になりますが、その原因や過程に大きな違いがあります。

どちらも相続する権利を失う

相続放棄と相続欠格は結果として相続権を失います。

本人の意思の有無

相続放棄は本人の意思で行うのに対し、相続欠格は欠格事由に該当すると強制的な権利が剥奪される点で、大きく違います。

相続放棄する場合

相続放棄は、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います。

相続放棄が認められると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。

相続放棄は、負債を引き継ぎたくない場合、関わりたくない場合などに行われます。

相続欠格になる場合

被相続人の殺害や遺言書の偽造などの欠格事由に該当すると、相続欠格として自動的に相続する権利をはく奪されます。

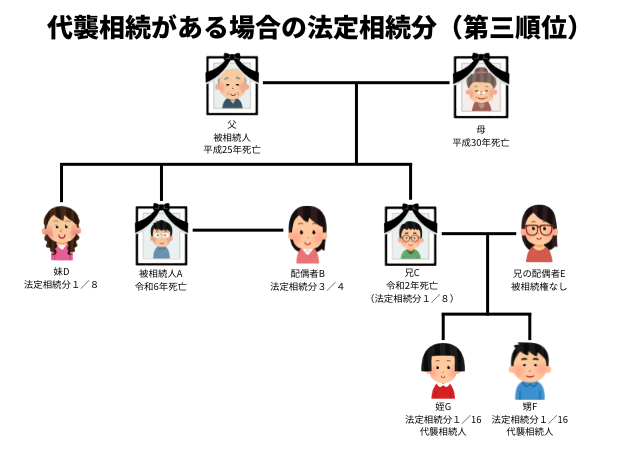

甥姪が遺産相続する割合と遺留分

甥姪が相続する場合、相続分は親(被相続人の兄弟姉妹)が本来受け取るはずだった相続分を引き継ぎます。

甥姪の法定相続分の計算方法

甥姪が相続する際の法定相続分は、親が本来受け取るはずだった相続分に基づいて計算されます。

親(被相続人の兄弟姉妹)が受け取るはずだった相続分

兄弟姉妹(第三順位)が相続人の場合は、配偶者がいれば配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。

兄弟姉妹が複数人いる場合は兄弟姉妹で均等に分けます。

たとえば、被相続人の相続人が配偶者(妻)と兄・妹の合計3名だった場合、妻の法定相続分は4分の3、兄と妹は残った4分の1を2人で均等に分けるため、法定相続分は8分の1ずつとなります。

配偶者がおらず相続人が兄・妹の2名の場合は、兄と妹それぞれ2分の1が法定相続分となります。

代襲相続人が複数いる場合は代襲相続人の間で均等に分ける

代襲相続人である甥姪が複数いる場合、甥姪の親が受け取るはずだった相続分を更に均等に分けます。

たとえば前項の例の、配偶者と兄・妹の中で兄が既に亡くなっており、兄に息子(被相続人の甥)と娘(被相続人の姪)がいたとすると、次の図解のようになります。

遺留分とは

遺留分とは、法律で保証された最低限の相続分のことであり、配偶者・第一順位・第二順位の相続人に認められています。

遺留分を持つ相続人

遺留分が認められているのは、配偶者、第一順位(子どもや孫)、および第二順位(父母)の相続人です。

遺留分を持つ相続人は、遺言書などで遺留分にあたる相続財産すら受け取れなかった場合は、遺留分を侵害した相手に対して遺留分を請求できます。

甥姪には遺留分がない

第三順位(兄弟姉妹)の相続人には遺留分がないため、甥姪も遺留分がありません。

そのため、遺言書で他の人がすべて相続財産を受け取ってしまい相続財産が受け取れなかった場合には、何も対抗する手段がありません。

遺留分割合

遺留分は相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみの場合は3分の1、それ以外の場合が2分の1です。

たとえば、配偶者と子ども2名の場合、配偶者が4分の1、子どもが各々8分の1ずつとなります。

配偶者と遺留分を持たない第三順位(兄弟姉妹※甥姪含む)が相続人の場合は、遺留分はすべて配偶者が持つため、配偶者の遺留分が全遺産の2分の1となります。

遺留分をパターン別にまとめた表は次のとおりです。

| 相続人のパターン | 遺留分 | 各人の遺留分 | 法定相続分(参考) |

|---|---|---|---|

| 配偶者+第一順位(子・孫) | 1/2 | 配偶者1/4 第一順位1/4 |

配偶者1/2 第一順位1/2 |

| 配偶者+第二順位(父母・祖父母) | 1/2 | 配偶者1/3 第二順位1/6 |

配偶者2/3 第二順位1/3 |

| 配偶者+第三順位(兄弟姉妹・甥姪) | 1/2 | 配偶者1/2 第三順位なし |

配偶者3/4 第三順位1/4 |

| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者1/2 | 配偶者全部 |

| 第一順位(子・孫)のみ | 1/2 | 第一順位1/2 | 第一順位全部 |

| 第二順位(父母・祖父母)のみ | 1/3 | 第二順位1/3 | 第二順位全部 |

| 第三順位(兄弟姉妹・甥姪)のみ | なし | なし | 第三順位全部 |

甥姪が相続するときの注意点

甥姪が遺産を相続する際には、再代襲相続ができない、相続税が課税される場合の2割加算など、いくつかの注意点があります。

再代襲相続とは

代襲相続人も被相続人より先に亡くなっている場合、代襲相続人に子どもがいれば、再度、代襲相続します。

代襲相続が繰り返されているため、再代襲相続と呼ばれます。

直系卑属は再代襲する

直系卑属である孫やひ孫には、再代襲相続が認められています。

たとえば、被相続人の子どもが亡くなっており、その子(孫)も亡くなっていると、孫の子(ひ孫)が相続人として再代襲できます。

甥姪は再代襲しない

甥姪には再代襲相続が認められておらず、第三順位の代襲相続は一代限りです。

そのため、代襲相続人である甥姪が亡くなっている場合、甥姪に子どもがいたとしても再代襲相続はありません。

甥姪が負担する相続税

甥姪が相続する場合、通常の相続税に2割の金額が加算されます。

これは、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます)および配偶者以外の人が相続財産を取得した場合、相続税額の2割に相当する金額が加算される、という規定のためです。

なお、甥姪が被相続人の養子となっていた場合は一親等の法定血族とみなされるため、2割加算されません。

相続税が課税される方が甥姪に財産を残したい場合は、養子縁組も選択肢の一つとして考えておきましょう。

疎遠な甥姪が遺産相続するときはどうする?

疎遠な甥姪が遺産相続人となる場合、相続手続きや遺産分割協議が複雑化する可能性があります。

この記事では、疎遠な甥姪が相続人となる場合の対応策について解説します。

甥姪を含めて相続人全員に連絡する

遺産分割協議には相続人全員の同意が必要なため、甥姪を含めた相続人全員への連絡が必須です。

もしも連絡先や住所が分からない場合、本籍地で戸籍の附票を取得すれば住民票の住所地が分かります。

被相続人の死亡と相手が相続人である旨、そしてこちらの連絡先を伝えましょう。

遺産分割協議への参加を促す

甥姪に相続の意思がある場合は、遺産分割協議への参加を促しましょう。

相続放棄を希望する場合は、相続を知ってから3カ月以内という期限を伝え、早めの手続と、完了後の連絡を依頼しましょう。

甥姪の反応がない場合

疎遠な甥姪に連絡しても反応がない場合は、親族同士が以前から不仲、どうすればよいのか分からないなど、様々な理由が考えられます。

直接会いに行く、他の親族に協力してもらうなど尽力しても連絡が取れない場合は最終手段として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

遺産分割調停を申し立てれば、家庭裁判所からすべての相続人に呼び出し状を送ってくれます。

調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が中立の立場で、調整に努め、具体的な解決案を提案するなど、円満に解決できるようあっせんしてくれます。

調停が不成立となった場合は遺産分割審判に進み、家庭裁判所が法律に従って判断を行います。

疎遠な甥姪との相続トラブルの回避方法

疎遠な甥姪との相続トラブルを避けるためには、公正証書遺言の作成が有効です。

公正証書遺言は、遺言者の口述を基に公証人が作成する遺言書です。

公文書として作成されるため信頼性が高いため、遺言者の死後に相続人である甥姪の同意がもらえなくても、公正証書遺言があれば相続手続きが可能です。

甥姪に相続させるには遺言が有効

甥姪に確実に財産を相続させたい場合も、遺言が有効です。

公正証書遺言を作成する

すでに解説したとおり、甥姪に財産を相続させたい場合は公正証書遺言を作成しましょう。

遺言作成に必要な書類収集や遺言書の方針を考えるのが難しい場合は、弁護士などの専門家に依頼するとよいでしょう。

専門家との面談で遺言の要望を伝えて、遺言作成サポートを依頼すれば、遺言作成当日に遺言内容を口述し、公証人から遺言書の読み聞かせを受け、署名捺印をするだけとなります。

また、遺言作成に必要な立会人2名の手配もしてくれるため、確実に公正証書遺言を作成できます。

遺留分に注意する

甥姪に財産を相続させる場合でも、遺留分を侵害する内容で遺言書を作成してしまうと、遺留分権利者と後々トラブルになる可能性があるため、注意が必要です。

遺留分対策が心配な場合は、必ず弁護士に相談して遺言書を作成しましょう。

予備的内容を書く

予備的内容とは、受遺者が遺言者よりも先に亡くなっていた場合に備えて、受遺者の子どもや他の人に相続させる旨を書く、予備的な文言です。

遺言者より先に受遺者が亡くなっていると、該当部分が無効になってしまうため、受遺者に相続させるつもりだった財産を相続人全員で遺産分割協議する羽目になり、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。

そのため、甥姪に相続させる遺言書を作成する場合は必ず、予備的内容も盛り込んでおきましょう。

遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限が与えられている存在です。

遺言執行者を指定しておけば相続財産の名義変更などを確実に行ってくれるため、遺言書作成時には必ず指定しておきましょう。

遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所で遺言執行者の選任が必要になります。

まとめ

甥姪は、第三順位(兄弟姉妹)が相続人、かつ、その兄弟姉妹が既に死亡しているか相続欠格の場合に限り、相続人となります。

甥姪に相続させるためには、遺言書の作成が非常に有効ですが、遺留分・相続税・予備的内容などにも注意して複雑な法的判断の上作成する必要があるため、弁護士など法律の専門家の助言を受けながら進めることをお勧めします。