この記事でわかること

- 名寄帳に載っていない土地・建物の特徴

- 名寄帳の確認方法

- 相続不動産を登記申請する流れと名寄帳の活用方法

名寄帳を活用して、所有者ごとの土地・建物をまとめて確認できます。

しかし、名寄帳に所有していると思っていた不動産の記載がないケースもあります。

本記事では、名寄帳の概要や記載がない可能性がある土地・建物の特徴から、名寄帳の確認方法、名寄帳を活用した相続不動産の登記申請の流れなどご紹介します。

目次

名寄帳に載っていない土地・建物がある?

名寄帳を取得すると、所有者ごとの土地・建物の一覧を確認できるはずですが、所有していると思っていた土地や建物の記載がないケースもあります。

ここでは、どのような場合に名寄帳に土地・建物の記載がないのか見ていきます。

名寄帳とは?

名寄帳は固定資産税の課税のために自治体が作成する課税台帳を、所有者ごとにまとめたものです。

たとえば相続の際にはその人が持つ土地や建物について調べる必要がありますが、そうしたときに名寄帳を活用します。

ただし、名寄帳は自治体ごとに作成されるもので、複数の自治体にわたって不動産を所有している場合は、自治体ごとに名寄帳を確認する必要がある点に注意が必要です。

名寄帳に土地・建物が載っていないケースとは

自治体はエリア内の土地や建物に固定資産税を課すために固定資産税課税台帳を作成しますが、その課税台帳を所有者ごとにまとめたものが名寄帳です。

このため、基本的には自治体内にある土地や建物については、すべて名寄帳で確認できます。

名寄帳を閲覧しても、土地や建物が載っていないケースとしては、以下のようなものが考えられるでしょう。

- 登記簿の名義変更をしていないケース

- 未登記の家屋を自治体に申請していないケース

- 自治体のミスで計上されていないケース

土地や建物を相続したものの、所有権移転登記(名義変更)を済ませていないケースでは新しい所有者が名寄帳を閲覧しても、該当の土地や建物の記載はないでしょう。

また、所有する土地の中に建物を建てたものの未登記、かつ自治体に届けていないケースもあるでしょう。

こうしたケースで、自治体側にそのことが知られていなければ固定資産税課税台帳や名寄帳に該当の不動産が記載されません。

とはいえ、こちらは脱税になってしまうため、早急に届出をする必要があります。

なお、未登記であっても未登記不動産として固定資産税を納付しているといったケースでは、名寄帳で確認できます。

その他、そう多いことではありませんが、自治体のミスで名寄帳に土地や建物が計上されていないケースもあります。

この場合、窓口の担当者に名寄帳で閲覧できない土地や建物があることを相談するとよいでしょう。

名寄帳には非課税の土地・建物も記載される

名寄帳は固定資産税課税台帳を元に作成される書類ですが、固定資産税が非課税となっている土地や建物についても名寄帳に記載されます。

非課税の土地や建物としては、以下のようなものが考えられるでしょう。

- 宗教法人の所有する不動産

- 文化財に指定されている不動産

- 評価が低く課税対象外となっている不動産

名寄帳で不動産を確認する方法

ここでは、名寄帳で不動産を確認する方法を見ていきましょう。

名寄帳の取得方法

名寄帳は各自治体の役所の税務課窓口などで、取得申請書を提出して取得可能です。

自治体ごとに対応が変わる可能性はありますが、郵便申請や電子申請でも取得できます。

本人の名寄帳が必要な場合はマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要な他、相続手続きにおいて、被相続人(亡くなった方)の名寄帳が必要な場合には、窓口に来た方が相続人であることがわかるよう、戸籍の全部事項証明書等が必要です。

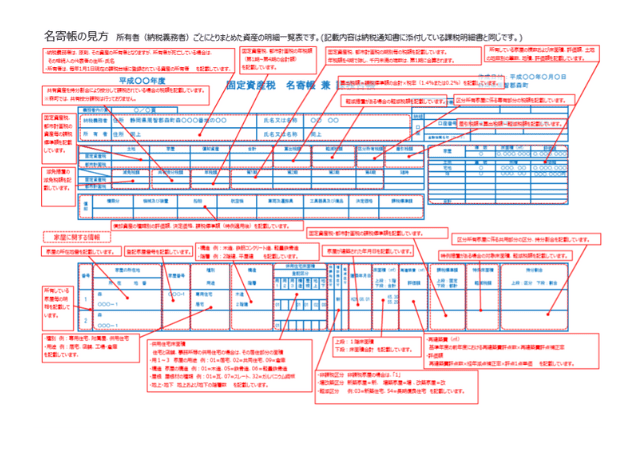

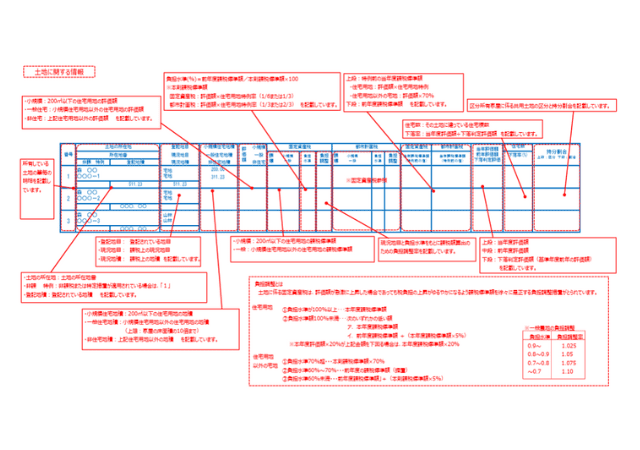

名寄帳の見方

名寄帳の取得を申請すると以下のような書類の交付を受けることができます。

共有持分を持つ共有名義の土地や建物は名寄帳で確認できる?

共有名義の不動産の場合、固定資産税の納付書は代表者に送付されます。

しかし、土地や建物の共有名義を持つ方は、その持ち分に応じて固定資産税を納めなければなりません。

このため、固定資産税の納付書が送付されるのは代表者のみですが、それ以外の共有名義の方も、名寄帳に記載されます。

相続不動産を登記申請する流れ

相続により不動産を取得した場合、被相続人(亡くなった方)から相続人に名義変更する相続登記の手続きが必要になります。

相続登記の際、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産を確認するのに、名寄帳が役立つことがあります。

ここでは、相続不動産を登記申請する流れについて見ていきましょう。

被相続人(亡くなった方)が所有する不動産を調べる

相続の際には、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を調べる必要があります。

このとき、被相続人名義の名寄帳を取得して、自治体内にある不動産の一覧を確認しなくてはなりません。

ただし、複数の自治体にわたって不動産を所有しているケースでは、自治体ごとに名寄帳を取得しなければなりません。

遺産分割協議を行う

被相続人(亡くなった方)の遺言書がない場合、遺産分割協議を行い、財産を相続する人を決めます。

話し合いの結果、相続人全員が合意したら、合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名・捺印します。

相続登記の必要書類を揃える

遺産分割協議の結果、不動産を相続した方は、相続登記のために必要な書類を用意しなければなりません。

相続登記の一般的な必要書類としては以下のようなものが挙げられるでしょう。

- 登記申請書

- 登記事項証明書

- 遺産分割協議書

- 被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までの戸籍謄本

- 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票

- 固定資産税評価証明書

- 相続人の印鑑証明書

- 相続人全員の住民票

名寄帳は相続登記の申請で必要な書類ではありませんが、相続登記を行う際の登録免許税の計算などでも活用できます。

法務局で登記申請する

必要書類を揃えたら、管轄の法務局の窓口で登記申請します。

登記申請は自分でもできますが、司法書士に依頼して登記を代行してもらうことも可能です。

この場合、司法書士報酬を支払う必要はありますが、司法書士から必要な書類などすべて教えてもらうことができるため、安心して手続きを進めやすいので、検討するとよいでしょう。

まとめ

名寄帳には、ごく稀に自治体側のミスなどで不記載のケースもありますが、基本的には自治体内にある所有者の土地や建物の情報が記載されると考えてよいでしょう。

相続財産に不動産がある場合は、まずは名寄帳の取得から始めるとスムーズです。