この記事でわかること

- 認知症の程度、認知症と加齢による物忘れの違いがわかる

- 軽度認知症の場合の遺言書作成・生前贈与について知ることができる

- 成年後見制度の任意後見制度と法定後見制度の違いがわかる

目次

認知症とは?

認知症とは、何らかの原因で脳の神経細胞が破壊されたり減少したりすることにより日常生活が正常に送れない状態になることです。

また、認知症による物忘れのような記憶障害が出るものの症状はまだ軽く正常な状態と認知症の中間にある状態を軽度認知症(MCI)といいます。

認知症になる一歩手前の段階と言えます。

認知障害によって、日常生活に支障をきたしているかどうかが、認知症と軽度認知症の分かれ目になるのです。

認知症の症状と認知症になる確率

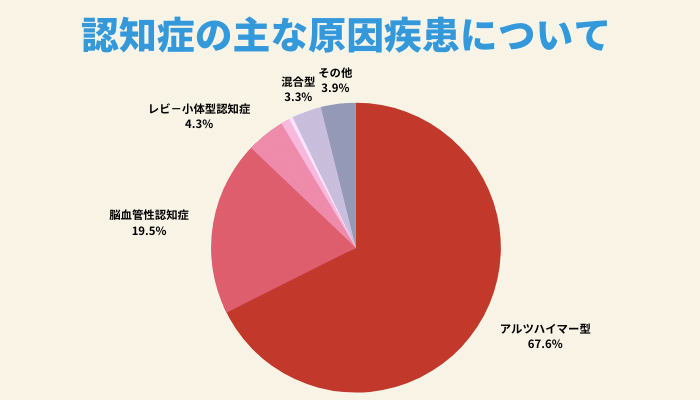

代表的な認知症の1つが、アルツハイマー型認知症です。

最も多いと言われている認知症です。

記憶をつかさどっている「海馬」の神経細胞が減るため、物忘れが多くなり、道がわからなくなったり、徘徊を繰り返したりします。

アルツハイマー型認知症に次いで多いとされるのが、レビー小体型認知症です。

レビー小体というたんぱく質が脳に集まって引き起こされる病気であり、現実に何が起きているのか正しく把握できなくなる誤認行動が多く起きます。

脳梗塞や脳出血を以前経験した人に多いのが、血管性認知症です。

記憶障害や言語障害をはじめ手足が動かしづらくなる、夜になると人が変わってしまう、夜間せん妄状態になるといった症状が出ます。

脳の前頭葉や側頭葉で神経細胞が減少することが原因となる、前頭側頭葉型認知症というものもあります。

感情の抑制がきかなくなったり、社会のルールが守れなくなったりすることがあります。

このように認知症には様々な種類がありますが、高齢者に占める認知症の割合は増え続けています。

厚生労働省の資料(「認知症施策の総合的な推進について」)によると、2025年には高齢者の約4人に1人が認知症になると予測されています。

認知症と加齢による物忘れの違い

認知症と加齢による物忘れの違いはどこにあるのでしょうか?

最大の違いは、自分のしたこと自体を覚えているか覚えていないかです。

「財布をどこかにしまったけど、どこにしまったか思い出せない」これは、加齢に伴う物忘れです。

一方、「財布をしまったこと自体を覚えていない」これが、認知症の物忘れの特徴です。

認知症は、物事を記憶する機能が阻害されるため、自分のしたこと自体を覚えられなくなります。

被相続人が軽度認知症の場合の遺言書作成

認知症になってしまったら、遺言作成などは一切できなくなってしまうのでしょうか?

全くできないわけではなく、一定の条件のもとでは可能です。

民法の規定によると、成年後見人がついている場合、以下3つの条件がそろっていれば、その遺言書は有効なものとなります。

- (1)本人が判断能力を一時的に回復した

- (2)2人以上の医師立ち会いのもとで遺言書が作成された

- (3)立ち会った医師が「遺言書を書くときに本人に判断能力があった」と遺言書に記し、署名押印された

不可能ではありませんが、非常に手間がかかるので、ハードルは高いです。

家族立ち会いのものとで遺言書を作成するということも考えられますが、本人が亡くなった後に、相続人から認知症であったことを理由に遺言書の無効を主張される恐れもあります。

裁判所による調停や訴訟で無効が確定されれば、遺言書は効力を失います。

相続は遺産分割協議によって行われることになり、一から手続きを行わなければなりません。

被相続人が軽度認知症の場合の生前贈与

認知症の程度が軽ければ、生前贈与が認められる場合はないのでしょうか?

軽度の認知症であれば、遺言能力や意思能力があると認められる場合もあります。

しかし、微妙なケースが多く、素人が適切な判定をするのは難しいです。

大丈夫だろうと考えて遺言や贈与契約書を作成したものの、結局無効になるということも考えられます。

認知症の段階を判定するために「長谷川式簡易知能評価スケール」というものもありますが、この診断結果はあくまでも参考程度です。

そのため、主治医の先生と面談して、遺言作成や生前贈与が可能かどうか、相談されることをお勧めします。

もし、可能と認められた場合は、カルテなどの書類にその旨を記録しておいてもらって、後からトラブルが起きたときに、証拠として提出できるようにしておくのが望ましいでしょう。

また、贈与の場合は本人に意思能力がなければ贈与は無効となります。

後になって贈与を受けていない家族の誰かから無効を主張される可能性を考えると、認知症患者が生前贈与を行うことには高いリスクが伴います。

仮に成年後見人が選ばれていたとしても、贈与のように本人の財産を減らすことを後見人が行うことは基本的に許可されていませんので、成年後見人がついている認知症患者が生前贈与を行なうことは原則できません。

被相続人が軽度認知症の場合に利用する成年後見制度

認知症を発症してしまうと本人が行う法律行為にも様々な制限が加わり、本人がした行為であっても無効になることもあります。

そのため、認知症によって判断能力が低下してしまった時のために、成年後見という制度が用意されています。

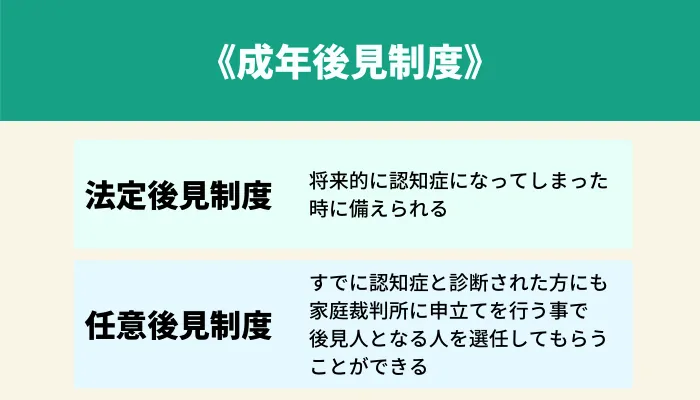

大きく分けて、法定後見と任意後見に分かれます。

任意後見制度

任意後見制度は将来的に認知症になってしまった時のために備える制度です。

将来的に認知症となり判断能力が低下した際の後見人となる人を、事前に契約で決めておけます。

そのため任意後見は法定後見とは違い、自分で後見人を選ぶことができます。

本人が認知症になる前に公証役場で任意後見契約をすることで成立し、本人が認知症になってから効力が発生するのが一般的です。

また、任意後見制度では任意後見監督人がつきますが、法定後見に比べて報酬は低額です。

法定後見制度

法定後見制度は既に認知症と診断された方でも家族や親族が家庭裁判所へ申立てを行い後見人を選んでもらえる制度です。

法定後見は、家庭裁判所が選んだ人が後見人となる制度です。

任意後見とは違い法定後見は自分で後見人を選ぶことができません。

選ばれた後見人は、判断能力の低下した本人に代わって、種々の法律行為を行えるようになります。

しかし法定後見人は、本人の不利益になるような行為ができず、相続対策を行う場合は問題が起こりやすい可能性があります。

例えば、法定後見人が家族の財産を守るために相続対策をしたいと考えたとき、その行為が本人の不利益になるとみなされてしまう可能性があるからです。

また、管理する財産や業務に応じて、後見人に対して報酬を支払う必要があります。

法律の専門家が後見人に選ばれた場合は、親族が後見人になったときに比べて、報酬は高くなる傾向にあります。

被相続人の認知症の程度が軽度ならば家族委託を検討

ここまで、軽度認知症であれば遺言作成や生前贈与が可能なケースもあるということについて解説しました。

生前贈与の場合、毎年110万円までの贈与は非課税のため、何年かに分けて財産を移していくことで節税効果が生まれます。

しかし、軽度認知症の段階で生前贈与を行ったとしても、認知症の進行に伴い贈与ができなくなることを考えると、多額の財産を贈与することはできません。

また、軽度認知症の時に遺言書を作成できたとしても、後になって遺言能力がなかったと主張され、無効になるリスクは存在します。

上記のデメリットを補うのが、家族信託です。

認知症が進んだ状態では家族信託の契約は不可能ですが、軽度認知症の状態で意思疎通が可能であれば、家族信託を利用することができます。

たとえば、家族信託設定時に、毎年一定の額を贈与できるように設定しておけば、本人の認知症が進んでも、毎年贈与を続けていくことができます。

また、家族信託では、本人の代わりに家族が財産の管理や預金の引き出しを行なうことができますので、後見制度の役割も兼ねることができます。

報酬も自由に設定可能です。

さらに、家族信託は遺言の代わりとしても利用することができます。

死亡後に財産を誰に相続させるかについて、信託設定時に自由に決めることができます。

一般的に家族信託の契約を行うときには公証人による認証が行われますので、後になって家族信託の契約が無効だと主張されるリスクをかなり抑えることもできるでしょう。

このように、軽度認知症の場合、家族信託は後見・遺言・生前贈与の機能を組み合わせ、かつデメリットを補うことのできる大変優れた手法です。

親が軽度認知症になってしまった場合、家族信託を一度は検討することをお勧めします。

まとめ

この記事では、認知症の程度や、認知症と加齢による物忘れの違いについて、まず考えました。

加齢による物忘れが見られる程度であれば問題ないですが、認知症になってしまうと様々な法律手続きを行なうことが難しくなります。

認知症患者の遺言作成や生前贈与についても考えましたが、認知症が進んでしまうと手続きはほぼ不可能になります。

仮にできたとしても、後でトラブルになるリスクを抱えます。

そこで、家族信託が有効かつ優れた方法の一つになるのです。

家族信託は近年できた制度ですが、これまで生前対策として使われてきた制度の弱い部分を補い、法的な手続きや契約ができない状態を回避するとても良い方法です。

認知症になってしまった場合、法律的な手続きが何もできなくなると思われがちですが、制度を上手に使えば、できるだけ本人の希望に沿って財産の管理や処分を行っていくことが可能です。

元気なうちに対策をしておくのがベストですが、認知症の症状が少しでも表れ始めたら、早めに専門家にも相談してみましょう。

家族の間でもどんな制度を有効活用できそうか話し合い、いざという時に備えておきましょう。