この記事でわかること

- 共有名義を解消する6つの方法

- 6つの方法の特徴や適している状況、メリットとデメリット、費用

- 共有名義を放置するリスクと対策

不動産の共有名義は、相続や共同購入などで生じますが、将来的に様々な問題を引き起こす恐れがあります。

将来のトラブルを防ぐため、早期に共有名義の解消を検討することが望ましいでしょう。

本記事では、共有名義を解消する6つの方法を図解付きでわかりやすく解説します。

それぞれの方法の特徴やメリット・デメリット、そしてどのような費用がかかるかについても触れていきます。

また、共有名義のまま放置することのリスクについても解説し、早期に対策することの重要性をお話しします。

共有名義でお悩みの方、将来のトラブルを回避したい方ぜひ最後までお読みください。

目次

共有名義を解消する方法6選

共有名義の不動産を解消するための方法を、6つご紹介します。

それぞれの方法には特徴があり、状況に応じた選択が重要です。

- 共有者全員で第三者に売却:

「換価分割」といわれ、共有者全員で不動産を第三者に売却し、売却代金を分ける方法です。

全員の合意が必要で、比較的公平な解決方法です。 - 共有者間での持分売買:

「代償分割」といわれ、共有者の一部が他の共有者の持分を買い取る方法です。

物件を利用し続けたい共有者にとって有効です。 - 土地の物理的分割:

「現物分割」といわれ、土地を物理的に分ける方法です。

土地を分筆して登記を行い、それぞれが独立して所有します。

ただし、土地の形状や規模によっては難しい場合があります。 - 自身の持分のみを第三者に売却:

自分の持分を第三者に売却することで、共有状態から離脱する方法です。

他の共有者の同意は不要ですが、買主を見つけることが難しく、他の共有者と関係が悪化する場合もあります。 - 持分放棄:

持分を放棄することで共有関係から離脱する方法です。

単独でできますが、登記手続きなどでは他の共有者との協力が必要です。 - 共有物分割請求訴訟:

裁判所に訴訟を提起し、強制的に共有名義を解消する最終手段です。

裁判所が適切な方法を決定しますが、時間や費用がかかり、必ずしも希望どおりにならないため、慎重な検討が必要です。

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、状況に応じた方法を選ぶことが重要です。

共有名義解消のための6つの方法を5つの難易度に分けて表にまとめましたので、参考にしてください。

共有名義を解消する6つの方法

| 解消方法 | 難易度 | 利益 | メリット | デメリット | 共有者合意 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1.共有者全員で第三者に売却(換価分割) | 3 | 4 | ・不動産の価値を最大化 ・公平な分配 ・手続きが比較的シンプル |

・市場価格で売却できるか不確実 ・売却に時間がかかる可能性 |

全員 |

| 2.共有者間での持分売買(代償分割) | 2 | 3 | ・迅速な解決が可能 ・柔軟な条件設定 |

・買取側の資金力が必要 ・価格交渉で対立の可能性 |

関係者間 |

| 3.土地の物理的分割(現物分割) | 4 | 3 | ・各自が独立した所有権を得られる | ・法規制により困難な場合あり ・分割後の価値が不均等になる可能性 |

全員 |

| 4.自分の持分のみ第三者に売却 | 5 | 2 | ・自分の持分を現金化できる ・共有関係から離脱できる |

・買い手を見つけるのが困難 ・他の共有者との関係悪化の可能性 ・共有名義の解決策にはならない |

単独 |

| 5.持分放棄 | 1 | 1 | ・比較的容易に実行可能 ・責任から解放される |

・財産権を失う ・他の共有者の負担増加 |

単独 |

| 6.共有物分割請求訴訟 | 5 | 3 | ・最終的な解決手段 ・強制的な解決が可能 |

・最も時間とコストがかかる ・人間関係悪化の可能性が高い ・競売になると低価格で売却される 訴え提起は単独で可能 |

訴え提起は単独で可能 |

それでは、6つの共有名義を解消する方法のそれぞれについて、図を使ってわかりやすく説明していきましょう。

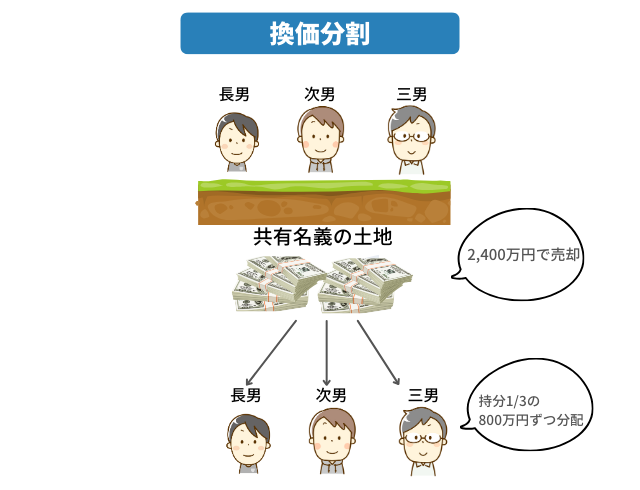

1.共有者全員で第三者に売却(換価分割)

共有名義の解消方法として、まず初めに紹介するのは、共有者全員で第三者に売却する「換価分割」という方法です。

共有不動産を第三者に売却し、その売却代金を共有者間で分配する「換価分割」は、共有者全員が不動産を手放したい場合に適している方法です。

メリットは、不動産の価値を最大限に引き出しやすく、売却代金を公平に分配しやすいことで、全員の合意があれば、利害対立が起こりにくいでしょう。

費用は、以下のような諸経費が発生します。

- 仲介手数料(売買価格の3~5%程度)

- 登記費用(抹消登記+所有権移転登記)

- 印紙代(売買契約書分)

- 譲渡所得税(売却益に対して課税)

- 固定資産税・都市計画税の精算金

- 残置物撤去費用

- 測量費用

- 不動産業者広告費

これらの費用は、一般的に売却代金から差し引かれることが多く、売却価格の5~10%程度を占めることもあります。

6つの方法の中で最も不動産価値を有効に使える方法で、難易度も中程度です。

しかし、市場価格で売却できるかどうかは不確実で、売却に時間がかかることもあります。

2.共有者間での持分売買(代償分割)

次は、共有者間での持分を売買する「代償分割」について説明しましょう。

共有者間での持分売買(代償分割)は、共有者の一人が他の共有者から持分を買い取り、不動産を単独所有する方法です。

登記費用や不動産取得税などの諸経費が発生します。

たとえば、3,000万円の不動産を3人で共有している場合、2人が買取者に1,000万円ずつを支払い、買取者の単独所有とします。

この方法のメリットは、不動産を取得したい共有者と現金化したい共有者のニーズを同時に満たせる点です。

また、単独名義にすることで不動産を自由に活用できる点もメリットです。

ただし、この方法は買取側には充分な資金力が必要です。

また、持分の価格についての話し合いがまとまらない可能性もあり、適切な価格評価が共有名義解消の鍵となるでしょう。

共有者間の話し合いがスムーズな場合は、代償分割は不公平感が生じにくい方法です。

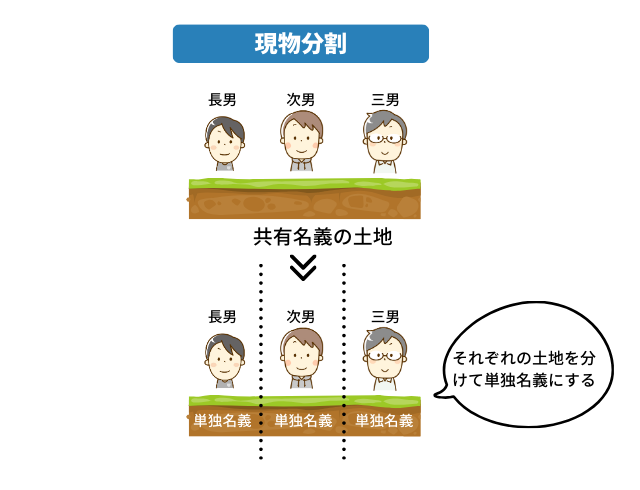

3.土地の物理的分割(現物分割)

次に、土地を物理的に分割する「現物分割」について説明します。

この方法は、土地のみの方法で、建物には使えないため注意してください。

土地の物理的分割(現物分割)は、共有の土地を実際に分割し、それぞれが単独所有する方法です。

費用としては、分筆登記費用や測量費用などの諸経費が発生します。

現物分割のメリットは、以下が挙げられます。

- 不動産をそのまま利用したい共有者のニーズを満たす点

- 共有問題が完全に解決する点

一方、デメリットとしては、以下の点が挙げられます。

- 土地が細分化されることで利用価値が下がる可能性がある

- 分割方法について共有者間で対立が生じやすい

なお、建築基準法の規制により建物が建てられなくなるなど、価値が著しく低下する場合は、現物分割は適切ではありません。

その場合は、他の方法との組み合わせや代替案を検討する必要があるでしょう。

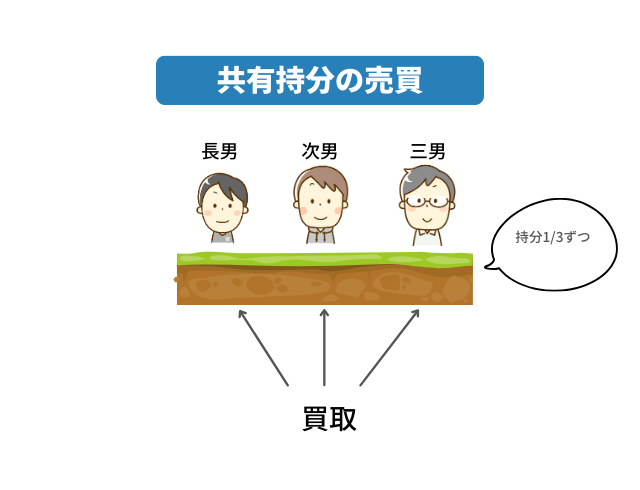

4.自分の持分のみ第三者に売却

次に、自分の持分のみ第三者に売却する方法について説明します。

自分の持分のみを第三者に売却する方法は、共有者間で合意が得られない場合に検討される選択肢です。

仲介手数料、登記費用、譲渡所得税などの諸経費が発生します。

この方法のメリットは、単独で自分の持分を現金化し、共有関係から離脱できる点です。

しかし、共有持分の売却は通常の不動産売却よりも困難で、売却価格が市場価値よりも低くなる可能性があります。

また、他の共有者にとってはまったく関係ない不動産業者などが共有者となるため、関係が悪化するリスクもあるでしょう。

持分を売却した人は共有関係から離脱できるメリットがありますが、不動産の共有状態そのものは解消されません。

共有名義の不動産の完全な解決策にはならない点に注意してください。

5.持分放棄

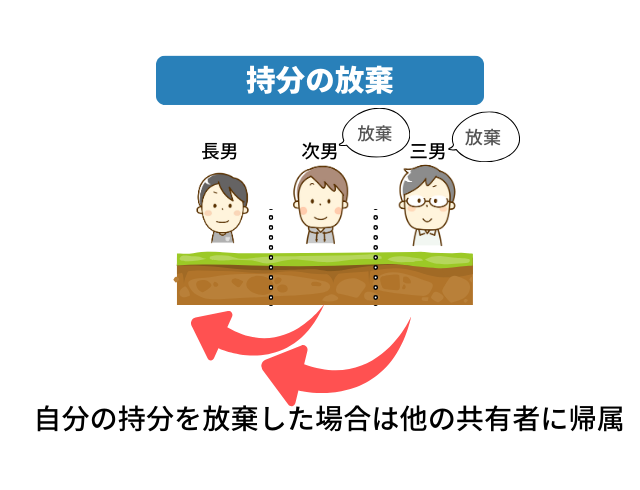

持分放棄は、共有者が自身の持分を無償で放棄し、他の共有者に帰属させる方法です。

持分放棄が検討されるケースとして、以下が挙げられます。

- 親子など家族間の財産整理:

家族内で不動産の所有関係を整理する際に、一部の家族が持分を放棄することで、管理しやすい状態にする場合 - 離婚後の財産分与:

離婚時に共有不動産の分割方法として、一方が持分を放棄し、他方が単独所有とする場合 - 相続後の不要な不動産:

相続で取得した不動産が不要な場合、相続人が持分を放棄して他の相続人に譲る場合 - 負債のある不動産:

多額の負債がある不動産の持分を放棄することで、債務から解放されたい場合 - 遠隔地の不動産:遠方にある不動産の管理が困難で、管理を他の共有者に任せたい場合

- 事業用不動産の整理:事業縮小や撤退時に、不要な事業用不動産の持分を放棄して整理する場合

これらのケースでは、持分放棄によって共有関係を解消し、不動産の管理や処分を簡素化することが目的です。

持分放棄は単独の意思表示で効力が発生しますが、登記の変更には他の共有者の協力が必要です。

持分放棄登記費用は1件1,000円で、司法書士に依頼する場合は別途費用が必要です。

放棄後も変更登記がしていない場合、責任を問われる可能性があるため、必ず登記の変更手続きを行いましょう。

また、持分放棄は「みなし贈与」として扱われます。

持分の固定資産価格が基礎控除(年間110万円)を超える場合、帰属先に贈与税が課税される可能性がある点に注意してください。

持分放棄は手続きが比較的簡単で、他の共有者の同意を必要としない点がメリットですが、財産権を完全に失うため、慎重に判断しましょう。

6.共有物分割請求訴訟

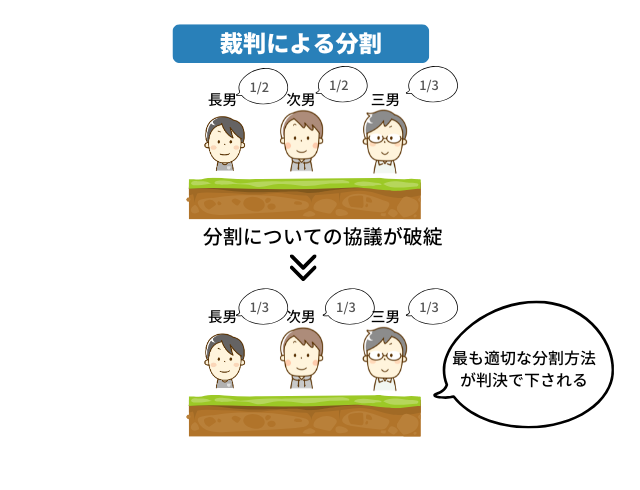

話し合いで決着がつかない場合の最終手段として選ばれる、共有物分割請求訴訟について解説します。

共有物分割請求訴訟は、共有者間の協議や調停で解決できない場合の最終手段です。

裁判所の判断により、確実に共有関係を解消できる点が大きなメリットです。

一方で、以下のデメリットやリスクがあります。

- 費用と期間がかかる

- 希望どおりの結果にならない可能性がある

- 競売になった場合、市場価格より低く売却されるリスク

- 共有者間の人間関係悪化の可能性

訴訟にかかる費用は、弁護士費用や不動産鑑定費用、裁判費用を含め数十万円から数百万円と、ケースによってかなりの幅があります。

また、訴訟期間は通常6カ月から2年程度ですが、控訴や上告があればさらに長期化する可能性があるでしょう。

共有物分割請求訴訟は確実に共有名義を解消できますが、様々なリスクも伴うため、慎重な検討が必要です。

共有名義のまま放置するリスク

共有名義の不動産を放置すると、将来的に様々な問題を抱えることになります。

ここでは、そのリスクについて説明します。

自由に売却・賃貸・リフォームできないリスク

共有名義の不動産では、売却や賃貸、大規模リフォームといった重要な決定にあたって、全共有者の合意が必要です。

これは、共有者の権利を守るためのしくみですが、一方で、不動産の活用には大きな制約をもたらします。

たとえば、ある共有者が売却や賃貸、リフォームを望んでも、他の共有者が反対すれば実行は不可能です。

そのため、共有者間で意見が対立すると、不動産が有効活用されないまま放置されることになります。

また、市場の好機を逃し、迅速な対応ができないことから、資産価値が下がる恐れもあります。

さらに、共有者の死亡や所在不明になった場合、不動産の管理や処分が一層困難になります。

このように、共有名義の不動産はトラブルを招くリスクが高く、円滑な運用や処分の障害となる場合が多くなります。

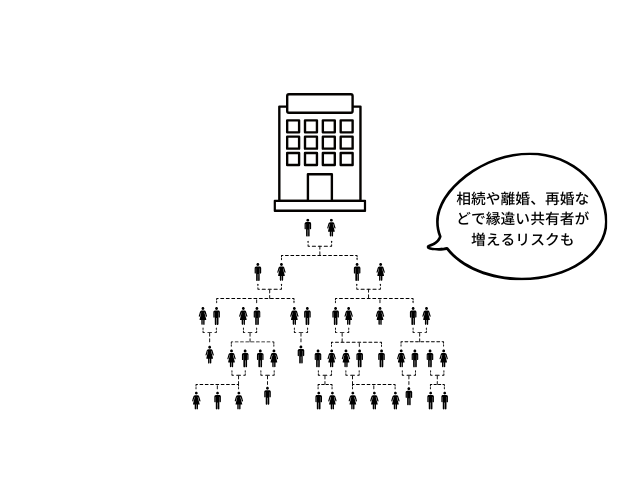

相続によって共有者が増え続けるリスク

共有名義の不動産を放置すると、相続によって共有者が増え続けるリスクがあります。

共有者が死亡するたびに、その持分は複数の相続人に引き継がれるためです。

相続人には子どもだけでなく、配偶者も含まれるため、離婚や再婚によって、まったく面識のない人が共有者になる可能性も考えられます。

時間が経つにつれて、共有者の数は増加し、権利関係が複雑化し、将来的に不動産の管理や処分が困難になるでしょう。

遠縁の相続人や面識のない相続人との連絡が疎遠となり、意思決定に時間がかかることもあります。

また、相続人の中に認知症患者や行方不明者が出る可能性もあります。

その場合、成年後見人や不在者財産管理人の選任といった追加の法的手続きが必要となり、共有名義の解消は一層困難になるでしょう。

相続人の増加は、不動産の円滑な管理や将来の売却を著しく困難にする可能性が高く、共有名義の放置は大きなリスクを伴うのです。

固定資産税がかかり続けるリスク

共有名義の不動産を放置すると、固定資産税が継続的に課税されるリスクが発生します。

たとえ不動産を利用していなくても、固定資産税は事情に関わらず毎年発生するためです。

共有者の合意がないために売却や賃貸ができない場合でも、固定資産税は毎年発生します。

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税され、共有者全員がその持分に応じた納税義務を負わなければなりません。

共有者間での取り決めがない場合、一部の共有者に負担が集中してしまう場合もあります。

また、共有者の中で固定資産税を滞納する人が出ると、延滞金が発生します。

滞納が続けば、最終的には財産の差押さえに至る可能性もあります。

支払い能力がない共有者がいる場合、その負担を他の共有者が肩代わりしなければならないこともあるでしょう。

このように、共有名義の不動産を放置することは、固定資産税という継続的な経済負担を抱えるリスクがあります。

長期的には、それが大きな経済的負担となる可能性があります。

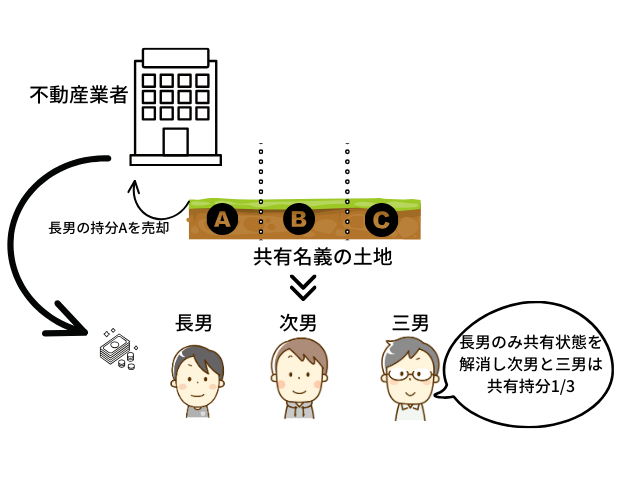

赤の他人との共有状態になるリスク

共有名義の不動産を放置すると、予期せず赤の他人と共有状態になるリスクがあります。

このケースは、他の共有者が自身の持分を第三者に売却した場合や、相続によって見知らぬ人が共有者になる場合に起こります。

赤の他人との共有状態では、意思疎通や合意形成が困難になり、不動産の管理や処分に関する決定が滞る原因となるでしょう。

売却や賃貸や大規模リフォームは、全員の同意が得られなければできません。

結果的に、不動産を有効活用できなくなるでしょう。

また、共有者間でのトラブルのリスクも高まりやすく、費用負担や不動産の使用方法をめぐる対立が生じやすくなります。

将来の相続時には権利関係がより複雑化し、問題の解決が困難になる可能性が高くなります。

赤の他人との共有状態は、不動産の管理や売却を著しく困難にするため、専門家に相談し、早めに対策を講じましょう。

まとめ

共有名義の解消には様々な方法がありますが、状況に応じて最適な選択肢は異なります。

共有名義の不動産を放置することで生じるリスクを考慮し、できるだけ早期に解消を検討しましょう。

まずは、共有者間での話し合いを通じて、合意形成を目指すことをおすすめします。

しかし、合意が難航する場合や複雑な事情が絡むケースは、早めに専門家のアドバイスを受けることが賢明です。

共有名義の解消に向けて、専門家の意見を聞きながら、最良の方法を見つけていきましょう。