この記事でわかること

- 遺産分割協議書の提出先はどこか

- 遺産分割協議書の提出期限はあるのか

遺産分割協議書とは、相続人全員による協議で合意した遺産の分割方法や相続割合などをまとめた書面です。

遺産の分割方法は、原則として遺言書で指定されているときはその内容が優先されますが、指定がないときは相続人全員の遺産分割協議で定められます。

相続に関する手続きをするとき、権利関係を証明する資料として遺産分割協議書の提出を求められるケースが多くあります。

たとえば、法務局での不動産名義変更や、金融機関の預貯金口座の払い戻し、税務署への相続税の申告などです。

相続手続きには期限が定められている場合があり、期限を過ぎると過料を科されるケースもあるため注意しましょう。

ここでは、相続手続きをするときの遺産分割協議書の提出先や提出期限などを解説します。

遺産分割協議書の提出先5つ

遺産分割協議書の提出先と代表的な相続手続きは、以下の通りです。

【金融機関】預貯金の相続手続き

被相続人が金融機関などに開設している預貯金口座は、以下の流れで相続手続きを行います。

- 金融機関の窓口で相続手続きを申請する

- 金融機関側が提出された書類などを確認する

- 被相続人の口座について、解約や払い戻し、名義変更などが行われる

提出する書類は金融機関によって異なりますが、一般的に以下のような書類が必要になります。

- 相続手続きの依頼書(金融機関の様式による)

- 遺産分割協議書

- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 相続手続きを行う口座のキャッシュカードや預貯金通帳など

遺産分割協議書には、金融機関名、支店、預金種別、口座番号、口座名義人など、口座を特定できる情報を明記しておきましょう。

金融機関での手続き期限

遺産分割協議書の提出期限はありませんが、相続発生を伝えると口座が凍結されるため、預金の払出しや光熱費等の引き落としができなくなります。

定期的な口座振替が設定されているときは、早めに引落し口座の変更手続きを行ってください。

遺産分割協議書の作成に時間がかかるときは、医療費や生活費などにあてるため遺産分割前に預貯金の一部を引き出せる仮払い制度を利用しましょう。

仮払い制度では「相続開始時の預貯金額の3分の1に自身の法定相続分を乗じた額」または「150万円」のいずれか低い金額を上限に引き出せます。

より多くの額を引き出したいときは、家庭裁判所へ遺産分割の調停や審判を申立てる方法もあります。

相続発生時の残高がわからないときは、残高証明書の発行を金融機関に請求しましょう。

【法務局】不動産の名義変更

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義人を変更するための手続きです。

相続登記をすると、不動産を取得した相続人は所有権を第三者へ証明できるようになります。

遺産分割協議で不動産の所有者が決まったときは、相続登記を申請するために遺産分割協議書を含めた以下の書類を提出しましょう。

- 相続登記申請書

- 遺産分割協議書

- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで)

- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑登録証明書

- 不動産を取得する相続人の住民票

- 固定資産評価証明書

提出先は、不動産の所在地を管轄する法務局の不動産登記申請窓口です。

相続登記には、次章で解説する通り提出期限があります。

法務局での手続き期限

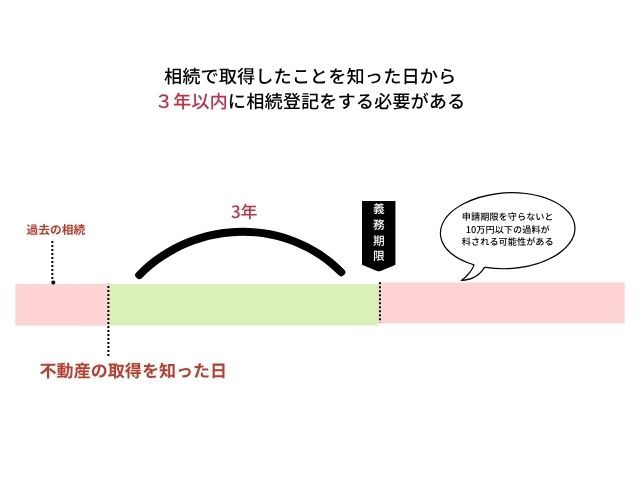

2024年1月の不動産登記法改正により、相続登記には申請期限が定められました。

相続人は、相続で取得した事実を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意しましょう。

正当な事由とは、たとえば相続人間で遺言の有効性や遺産の範囲などを巡って争いがある場合などが該当します。

【証券会社】証券の相続手続き

株式の相続手続きは、相続して保有し続けるか、売却して換金します。

相続人名義の証券口座がないときは、被相続人と同じ証券会社で口座開設が必要になります。

被相続人が取引をしていた証券会社については、証券会社から送付される取引残高報告書などで確認しましょう。

相続人が証券口座を開設した後、名義変更手続きをすると相続人の証券口座に承継した株式が移ります。

名義変更手続きでは、一般的に以下のような書類を提出します。

- 名義変更の依頼書(証券会社の様式による)

- 遺産分割協議書

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

具体的な必要書類については証券会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

相続財産に非上場株式があったとき

非上場株式は証券取引所に未上場の会社の株式であり、未公開株式や非上場株と呼ばれます。

証券会社を経由しないため、持ち株数などは被相続人の記録や発行会社への問い合わせなどで確認しましょう。

名義を変更するときは、発行会社や信託銀行などに連絡しますが、通常は株式を承継する証拠として遺産分割協議書の提出が求められます。

遺産分割協議書のほかに戸籍などの提出を求められるケースもあるため、必要書類は発行会社などに確認しましょう。

証券会社での手続き期限

一般的に、証券会社への遺産分割協議書の提出期限は定められていないケースが多いです。

一方で、遺産分割協議書の提出がないと配当の権利確定などに影響する可能性があります。

預金口座の相続よりも手順が多いため、早めの手続きを進めましょう。

【陸運局または運輸支局】自動車の名義変更

被相続人の車を相続するときは、まず車検証で車の名義を確認してください。

被相続人名義になっていれば、遺産分割協議書や戸籍謄本をはじめとした書類を陸運局または運輸支局に提出します。

車の査定額が100万円以下であると証明できる査定証があれば、遺産分割協議書に代えて、遺産分割協議成立申立書のみで相続手続きが完了します。

遺産分割協議成立申立書の提出であれば、相続人の署名捺印(実印)のみ必要です。

なお、軽自動車のときは原則として遺産分割協議書の提出は求められず、車検証や戸籍謄本などで手続きができます。

陸運局または運輸支局での手続き期限

相続による車の移転登録は、新所有者の確定日からおおむね15日以内が原則とされています(道路運送車両法13条)。

遅延した場合、実務上は遅延受付を認めてもらえるケースもありますが、法令上の期限内に申請するのが望ましいです。

被相続人名義のままでは売却や廃車手続きができないため、なるべく早めに対応しておきましょう。

【税務署】相続税の申告・準確定申告

基礎控除を超えて相続税が発生する場合、相続税の申告書や遺産分割協議書などを提出して納税をします。

基礎控除は以下のように計算します。

相続税の基礎控除

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

基礎控除の最低額は3,600万円(3,000万円+600万円×1人)になるため、相続財産が3,600万円以下であれば相続税はかかりません。

申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。

相続税の申告は以下の期限があり、期限を過ぎると罰金などを科せられる可能性があるため期限内に申告しましょう。

税務署での手続き期限

相続税の申告・納税は、相続開始を知った日の翌日から10カ月が期限となっています。

準確定申告の期限は、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から4カ月です。

遺産分割協議書の提出が必要ないケース

状況によっては、相続手続きに遺産分割協議書は必要ありません。

どのようなケースで必要がないのかを見ていきましょう。

相続人が一人のケース

相続人が一人しかいないときは、原則としてその相続人にすべての遺産が帰属するため、遺産分割協議書が不要です。

他の相続人が全員相続放棄をしているときや、全員死亡しているときなども該当します。

注意点として、他の相続人が全員死亡しているときは代襲相続が発生しているケースがあるため、戸籍を丁寧に確認しておきましょう。

相続人が一人でも相続手続きをするときは戸籍などを求められるケースも多いため、提出先へ事前に提出書類を確認しておくのが望ましいです。

遺言書があるケース

遺言書で相続人が指定されているときは、通常、遺産分割協議書の提出は必要ありません。

原則として遺言書の内容は遺産分割協議書に優先するため、相続手続きのときは遺言書を提出します。

遺言書は民法によって作成のルールが厳密に定められており、被相続人が自ら作成した自筆証書遺言のときは裁判所で検認の手続きが必要です。

なお、公証役場で作成した公正証書遺言のときは検認の手続きが必要ありません。

遺産分割協議書の提出は原本のみ可能

金融機関や法務局で相続手続きを行うときは、遺産分割協議書の原本提出を求められます。

通常、コピーの提出はできないため、相続人の人数分だけ原本を作成し、各自1通ずつ遺産分割協議書を持つようにしましょう。

相続手続きが複数あり、遺産分割協議書の使い回しが必要なときは、各機関に原本還付を申請してください。

原本還付を申請すると、遺産分割協議書だけではなく戸籍謄本や住民票などの原本も返還されるので、手続きの度に再取得する必要がなくなります。

原本還付の方法は、各提出先によって異なります。

法務局で不動産の名義変更をするときは、原本の写しに「原本と相違ない」旨を記載すると原本を返却してもらえます。

登記の申請時に申し出る必要があり、また、一部の書面は原本を還付できません。

金融機関では、原本提示のうえ窓口で写しを保管し、原本を返却する流れが一般的です。

税務署の相続税申告のときは、通常、遺産分割協議書は写しを添付します。

税務署の手続きについては、VSG税理士法人のサイトを参考にして下さい。

遺産分割協議書は自分で作成できる?

遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、無効となるリスクもあります。

遺産分割協議書の作成は、専門家への依頼がおすすめです。

ここからはリスクと専門家に依頼するメリットを見ていきましょう。

遺産分割協議書を自分で作成するリスク

遺産分割協議書を相続人が自ら作成する場合、必要な項目に不備が生じてしまう可能性があります。

たとえば、相続人の漏れや分割対象となる遺産の表示の誤りなどです。

遺産分割協議書に不備があると、提出先に受け付けてもらえず、内容の訂正を求められるケースもあるでしょう。

内容の訂正ができない場合、遺産分割協議のやり直しが必要になってしまうリスクもあります。

遺産分割協議書の訂正や再作成に時間がかかると、相続手続きを期限内に完了できなくなる恐れがあるため注意しましょう。

遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するメリット

弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼した場合、項目に不備が生じる心配がありません。

多くの相続人が関わるケースでは、一般的に全員の合意を得るための調整も大きな負担になります。

事案によっては、弁護士に相手方への連絡や交渉などを依頼できるのも大きなメリットでしょう。

遺産分割では、相続人同士で争いになる可能性があるなど、精神的な負担もかかるケースも珍しくありません。

VSG弁護士法人では、お客様の労力だけでなく精神的な負担も軽減できるようにサポートをしています。

遺産分割協議書に関するよくある質問

ここからは遺産分割協議書に関するよくある質問に回答します。

遺産分割協議書を作成する流れは?

遺産分割協議書を作成するための流れは、おおよそ以下の通りです。

- 戸籍調査で相続人を確定する

- 財産調査で遺産の範囲を確定する

- 遺産の分割方法を決めるために相続人同士で話し合う

- 相続人同士で合意した内容を記録するために遺産分割協議書を作成する

相続人同士で争いがあるときは、分割方法について合意するために裁判所の調停などを要するケースもあるでしょう。

遺産分割協議書の作成後、各提出先へ提出して手続きを行い、余った分は各相続人が保管します。

遺産分割協議書はどこに保管する?

遺産分割協議書は、相続人全員分の原本を作成し、相続人が各自で原本を保管するのが一般的です。

相続人同士の合意を証明する重要書類として、金庫などに保管しておくと安心です。

原本のコピーは提出書類として認められない可能性が高いため、相続人全員の署名捺印がされた原本を保管しましょう。

提出時、原本還付できるときは返却してもらいますが、原本還付できないときは必要部数にあわせて原本を余分に作成しておくのも一つの方法です。

まとめ

遺産分割協議書の提出先は、必要な相続手続きの内容によって異なります。

相続手続きの内容と提出先を踏まえた上で、遺産分割協議書に記載する内容や必要な部数などを検討していきましょう。

提出期限は、相続登記のように3年の猶予がある場合や、車のように新所有者の確定からおおむね15日以内と比較的短い場合もあります。

相続手続きに不安があるときは、できるだけ早く専門家に相談しましょう。

法務のVSG弁護士法人、税務のVSG税理士法人はそれぞれ初回無料相談を実施しており、専門的な知見をもってお客様の相続手続きをサポートします。