この記事でわかること

- 不在者財産管理人の権限と権限外行為

- 権限内行為と権限外行為の具体例

- 権限外行為許可の申立て手続きの流れと期間

- 【見本あり】権限外行為許可申立書の書き方

相続人に行方不明者がいると、遺産分割協議や不動産の売却は進みません。

この問題を解決するのが「不在者財産管理人」制度です。

しかし、不在者財産管理人が選任されただけでは、遺産分割協議などの重要な手続きは行えません。

遺産分割協議を行うには、別途、家庭裁判所から事前に許可を得る「権限外行為許可」という手続きが不可欠です。

この記事では、権限外行為の基本や権限外行為許可の申立書の書き方、許可が下りる期間まで、見本を交えて分かりやすく解説します。

相続手続きを前に進めるため、参考にしてください。

目次

不在者財産管理人の権限外行為とは

遺産分割協議や不動産売却は、不在者財産管理人の「権限外行為」にあたるため、別途、家庭裁判所の許可が必要です。

ここでは、不在者財産管理人の権限外行為について解説します。

権限外行為とは

不在者財産管理人の権限は、民法第28条と第103条に基づいています。

引用:

(管理人の権限)

第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

引用:

(権限の定めのない代理人の権限)

第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

一 保存行為

二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

条文にあるように、不在者財産管理人が家庭裁判所の許可なしで行えるのは、以下の2つの法律行為です。

- 保存行為:財産の価値を現状のまま維持する行為

- 管理行為:財産の性質を変えない範囲で利用、改良する行為

このような保存行為や管理行為を超える行為を「権限外行為」と呼びます。

たとえば、財産を売る、担保に入れるような行為は、その内容や権利関係を大きく変えてしまいます。

これらの法律行為は「処分行為」とされ、不在者財産管理人が処分行為を行うには、家庭裁判所の許可が必要になります。

不在者財産管理人の権限内行為と権限外行為の具体例

不在者財産管理人が裁判所の許可を得ずに行うことができる行為と権限外行為について、詳しく見ていきましょう。

以下に、不在者財産管理人の権限内行為と権限外行為の具体例をまとめましたので、参考にしてください。

| 法律行為の分類 | 不在者財産管理人の権限 | 家庭裁判所の許可 | 主な具体例 |

|---|---|---|---|

| 保存行為 | 権限内 | 不要 | 財産の価値を現状のまま維持する行為 ・家屋の修繕 ・不在者が持つ債権の時効中断手続き(催告など) ・期限が来た債務の支払い ・未登記の建物の保存登記 ・腐敗しやすい動産の売却 |

| 管理行為 | 権限内 | 不要 | 財産の性質を変えない範囲で利用・改良する行為 ・短期の賃貸借契約(土地は5年以内、建物は3年以内) ・預貯金の管理や利息の受領 ・家賃や地代の取り立て ・固定資産税などの税金の支払い ・不要な契約の解除 |

| 処分行為 | 権限外 | 要 | 財産の権利関係や状態を根本的に変更する行為 ・遺産分割協議への参加・合意 ・相続放棄 ・不動産の売却 ・建物の取り壊し ・土地の境界確定 ・抵当権の設定 ・長期の賃貸借契約(土地は5年超、建物は3年超) ・元本割れリスクのある金融商品の売買 ・訴訟行為 |

不在者財産管理人の権限外許可とは

不在者財産管理人が「権限外行為」を行うには、家庭裁判所に「権限外行為許可」を申し立てる必要があります。

ここでは、申立て手続きの概要と申立書の書き方を解説します。

権限外行為許可の申立て

権限外行為許可の申立ては、不在者財産管理人が申立人となり、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

申立てには、手数料として1件につき800円分の収入印紙と、裁判所からの連絡に使うための郵便切手が必要です。

申立てから許可の審判が下りるまでの期間は、事案にもよりますが、通常1~3カ月程度かかります。

この期間中、裁判所は提出された書類を審査し、その行為が本当に不在者の利益になるかを慎重に判断します。

許可が下りると、裁判所から「権限外行為許可審判書謄本」が交付され、管理人はその審判書謄本に記載された範囲で権限外行為ができるようになります。

この審判書謄本は、不動産の売却登記や遺産分割に基づく預貯金の解約など、次の手続きで権限を証明する重要な書類となります。

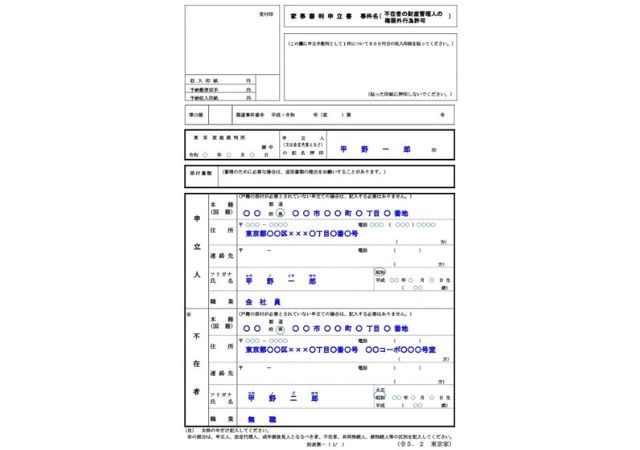

【見本あり】不在者財産管理人の権限外行為許可申立書の書き方

申立書は、家庭裁判所に「何を許可してほしいのか」を明確に伝えるための書類です。

見本を参考にポイントを見ていきましょう。

まず、「申立人」の欄には管理人自身の情報を、「不在者」の欄には行方不明になっている人の情報を記載します。

次は、申立ての趣旨と理由についての欄で、ここが最も重要となります。

以下の見本に添って解説します。

「申立ての趣旨」には、許可を求める行為の結論を簡潔に書きましょう。

たとえば「別紙売買契約書案のとおり不動産を売却することを許可する」のように、誰に、何を、どうするのかを具体的に記載します。

「申立ての理由」では、なぜその行為が必要なのかを説得力をもって説明します。

客観的な事実を挙げ、その行為が不在者にとって合理的で利益になることを示しましょう。

さらに、この理由を裏付けるために、売買契約書案や不動産の査定書などを添付書類として提出します。

まとめ

不在者財産管理人の手続きは、選任から権限外行為許可、そして遺産分割などの目的達成まで、多くの段階を踏む複雑なプロセスです。

実際の申立てでは、個別の事情に応じて裁判所を納得させるための法的な主張や、それを裏付ける資料の準備が不可欠です。

そのため、相続人だけで進めるには大きな負担とリスクが伴うでしょう。

不安を感じたら、まずは専門家へ相談することをおすすめします。

個別の状況に最適な手続きを提案し、煩雑な書類作成から裁判所とのやり取りまで一貫してサポートしてもらえるでしょう。

初回相談などを利用し、具体的な見通しと費用を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。