この記事でわかること

- 換価分割のメリット・デメリット

- 換価分割に売却期限があるか

- 換価分割で不動産が売れないときに起こるトラブル

- 換価分割で不動産が売れないときの対処法

換価分割は、相続財産が不動産などに偏っている場合や、相続税を支払うための預貯金の残高が少ない場合などに、財産を公平に分配しつつ納税資金にも充てられるメリットがあります。

一方で、売却の手間や手数料がかかることに加えて、不動産が希望通りの価格で売れない、あるいは値下げしても売れないという可能性もあります。

不動産が売れない場合、相続税支払いや維持費、維持管理の手間などの問題をめぐって相続人間のトラブルが起こるかもしれません。

相続人にとっては、不動産が希望価格で売れることが望ましいのですが、売れない場合のトラブルの予防策を講じておくことも大切です。

今回は、換価分割で不動産が売れないときの対処法について、相続人間で起こりうるトラブルとあわせて解説します。

目次

換価分割とは

換価分割とは、相続人が複数いる場合に、相続財産を売却して現金化してから相続人間で分配する遺産分割方法です。

遺産の分割方法には、換価分割の他に、代償分割・現物分割・共有分割があります。

分割方法は、共同相続人全員の合意に基づいて決定します。

それぞれの分割方法の特色は以下のようになっています。

| 換価分割 | 財産を売却して現金化してから相続人間で分配する |

| 代償分割 | 特定の相続人が高額の財産(主に不動産)を相続する代わりに他の相続人に対して代償として現金などを支払う |

| 現物分割 | 現金や不動産などをそのままの形で分配する |

| 共有分割 | 相続人間で持分を決めて財産を共同所有する |

このうち、共有分割は、土地などの不動産に対して行うと権利関係が複雑化して、売却などの処分が困難になります。

また、不動産が一つしかない場合や、複数の不動産がある場合でも他の不動産に比べて極端に高額な不動産がある場合等では、公平に現物分割をすることは困難です。

そのため、不動産に対しては多くの場合換価分割と代償分割のいずれかの分割方法がとられています。

換価分割のメリット・デメリット

換価分割には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

換価分割のメリットとしては、次の2点が挙げられます。

財産を公平に分割できる

遺産が不動産の場合、現金のように簡単に分割できません。

不動産の分割方法としては、前述した共有分割も可能です。

しかし、共有分割を行うと、不動産の売却や賃貸などの取引行為に対して全員の同意が必要になります。

さらに、将来相続が発生した時、権利がさらに複雑化する可能性があります。

不動産の換価分割を行うと、現金化によって相続人間で公平な遺産分割ができます。

売却費用を差し引いた代金を等額で分配すれば、相続人間でのトラブル回避にもつながるでしょう。

代償金を用意しなくてよい

一般的に、遺産総額の中で不動産、特に自宅の土地・家屋が大きな割合を占める場合が多くあります。

特定の相続人が自宅不動産を相続した場合、そのままでは他の相続人との間で不公平が生じてしまいます。

そこで、自宅不動産を相続した相続人が、不動産の査定額を相続人の人数で等分した額を代償金として支払う必要があります(代償分割)。

代償分割は、不動産を手元に残せるメリットがありますが、不動産を相続する相続人が多額の代償金を用意しなければなりません。

一方換価分割の場合は、代償金の用意がいらないので、生活資金への影響などへの心配がありません。

納税資金の確保ができる

相続税は、原則として現金で納付しなければなりません。

相続財産に現金が少ない場合、売却できる財産があれば現金化して、相続人間で納税資金を確保できます。

デメリット

一方、換価分割は以下の点がデメリットとされています。

売却益に対して課税される

換価分割の対象が不動産の場合、売却代金が「譲渡所得」として扱われ、所得税と住民税が課税されます(譲渡所得税)。

換価分割で売却する不動産は、被相続人の自宅など長期間所有されていた物件が多く、地価の上昇によって譲渡所得税が高くなることもよくあります。

売却手続きの手間がかかる

不動産を売却するためには、査定依頼や必要書類の収集などの手間がかかります。

また、売却する不動産を一度共同名義にした場合、売却時には名義人全員の署名と押印が必要となるため、その分の時間や労力を費やすことになるでしょう。

売却までの維持費がかかる

相続開始から、売却までの期間には固定資産税が発生します。

換価分割を行う場合、遺産分割協議で便宜上代表者名義に名義変更するか、共同名義にするかを選択します。

いずれの場合も、固定資産税の通知は代表者に届くので、誰を代表者にするかを定めて役所に届けなければなりません。

また、代表者が納税した場合の清算方法についても定めておく必要があります。

この問題については後程ご説明します。

査定額通りに売却できない・売れない場合がある

換価分割する財産が不動産の場合、売却前に査定を得ておくのが一般的です。

しかし、必ず査定額通りに売却できるとは限りませんし、値下げしても売れない可能性もあります。

注意しなければならないのは、相続税の申告期限である相続開始10カ月後までに売れなかった場合です。

申告期限までに売れなかった場合も、相続税は納めなければならないからです。

換価分割に売却期限はある?

換価分割の対象とする不動産等の売却については、法律上期限は定められていません。

ただし、民法改正により、不動産売却の前提となる相続登記について「相続を開始して所有権の取得を知った日から3年以内」の期限が定められたことから、相続登記の期限は一定の目途になると考えられます。

もっとも、相続税の資金を確保できていない場合は、相続税の申告期限までの売却が必要といえるでしょう。

換価分割で不動産が売れないときのトラブル

換価分割で不動産が売れない場合、以下のようなトラブルが想定されます。

相続税の納税に間に合わなくなる

換価分割で相続した不動産が売れないと、売却代金が手に入らず、相続税の納税資金を用意できなくなる恐れがあります。

資金を用意できない場合は、延納制度の利用を検討しましょう。

延納制度は、相続税を分割して支払う制度です。

延納申請をする場合は、以下の条件を満たしている必要があります。

- 相続税額が10万円を超える

- 金銭で納付することが困難な理由があり、税額が納付困難な金額にあたる

- 延納額や利子に相当する担保の提供がある(延納税額が100万円以下かつ延納期間3年以下の場合は担保不要)

- 延納申請期限までに申請書及び必要書類を提出する

ただ、延納制度を利用すると、利子が発生することに注意が必要です。

維持・管理の担当をめぐって揉める

不動産(特に家屋)は、放置していると劣化して資産価値が下がります。

また、雑草や害虫の繁殖などが原因で、近隣住民から苦情が出る恐れもあります。

そのため、不動産を売却するまでの間は、清掃や換気、害虫駆除などの維持管理を行う必要があります。

しかし、維持管理には手間と費用がかかるため、誰がそれを担当するかで揉めるケースが多くあります。

相続人が全員遠方に住んでいる場合などは、特に維持管理の負担をめぐるトラブルが想定されます。

トラブルを防ぐため、遺産分割協議の段階で不動産の維持管理を誰が担当するか、費用の分担をどうするかなどを話し合っておきましょう。

誰が固定資産税などの維持費を支払うかで揉める

前述したように、売却までの間には固定資産税も発生します。

相続人の一人が固定資産税を負担すると、換価分割によって公平に遺産分割した意味がなくなってしまいます。

トラブル回避のためには、維持管理の場合と同様、遺産分割協議の段階で、固定資産税を含む維持費の分担方法などを決めておきましょう。

換価分割で不動産が売れないときの対処法

換価分割で不動産会社に売却を依頼したがなかなか売れない場合、以下のようは対処をおすすめします。

高値で売却しようと時間をかけすぎない

換価分割による不動産売却でよくあるのが、高値で売却しようとして時間をかけすぎてしまうことです。

不動産は、売り出してから半年以上過ぎると、人気のない物件とみなされて、さらに買い手が見つからなくなる恐れがあります。

その結果として、売却価格を大幅に下げなければならなくなってしまいます。

時間の経過とともに、値下げしても買い手がつかない状況に陥るのを避けるためにも、買主が見つかりやすい価格で売り出す必要があります。

不動産会社と相談しながら、適正な売り出し価格を設定しましょう。

不動産買取を検討する

相続した不動産を早期に売却する方法として、不動産会社による買取も検討をおすすめします。

一般的な不動産仲介では、不動産会社に依頼して買主を探してもらいます。

不動産買取の場合は、物件を不動産会社に直接買い取ってもらうので、買主を探す必要がなく、時間がかからないのがメリットです。

買取では、おおむね1カ月以内、早ければ1週間程度で手続きが完了し、売却代金の支払いを受けられます。

ただし、不動産買取の場合は、買い取った不動産をリフォームしてから再販します。

売却価格はリフォームに要する費用などを加味して算定するため、買取価格は仲介の場合に比べて2割程度安くなります。

なお、仲介の場合は相場で取引価格の3%+6万円程度の仲介手数料がかかりますが、買取の場合、仲介手数料は発生しません。

査定価格や、納税資金の手持ちなどの事情を考慮した上で、できるだけ早く売りたい場合は買取を検討しましょう。

また、最初は仲介での売却を希望して、一定の期間が経過しても買主が見つからない場合には買取に切り替えるのもよいでしょう。

被相続人が生存中であればリースバックを検討する

被相続人が生存中で、相続による不動産売却を検討する場合は、リースバックも選択肢となります。

リースバックは、被相続人が居住不動産を売却した後、賃料を支払いながら引き続き居住し、死亡時に賃貸借契約が終了するという仕組みです。

生前に被相続人が売却代金を受け取っているので、相続人としては現金を相続できるのがメリットです。

リースバックは、相続発生前にとりうる対策であることや、買取価格が希望通りになるとは限らない点などに注意が必要です。

まとめ

換価分割は、公平に遺産分割できる・代償金を用意しなくてよい・納税資金に充てられるなどのメリットがある反面、最大の問題として「対象不動産が売れない場合に起こるトラブル」があります。

相続開始後に不動産がすぐに売れた場合はその問題は起こらないのですが、仲介による売却では買主がなかなか見つからない可能性もあります。

遺産分割協議を行う際には、登記方法や売却代金の分配などに加えて、売れない場合に起こるトラブルを想定し、対処法を協議しておきましょう。

不動産が売れない場合の対処法として買取やリースバックなどもありますが、個々の相続の事情によって適正な方法は異なります。

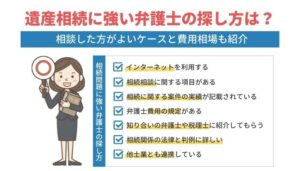

換価分割を検討される場合は、起こりうるトラブルを想定して対処法を講じられるよう、弁護士などの専門家へのご相談をおすすめします。