この記事でわかること

- 除籍謄本とは

- 除籍謄本と戸籍謄本の違いとは

相続が開始したとき、亡くなった方の財産を承継する相続人を確定させるために戸籍を取得します。

戸籍とは、人が生まれてから亡くなるまでの身分事項を記録する資料です。

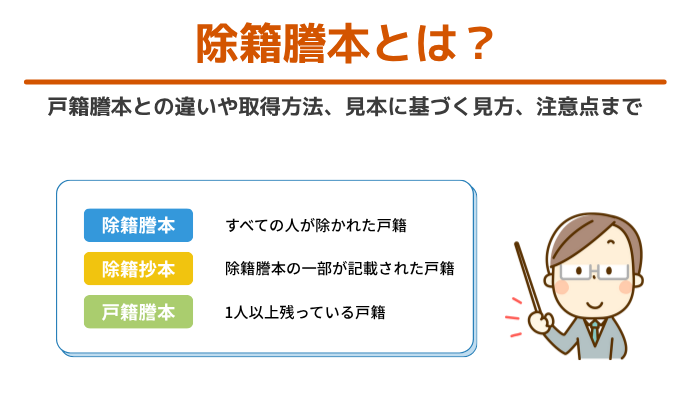

戸籍には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など様々な種類があります。

たとえば、現在の戸籍は戸籍謄本、すでに全員が除籍されている戸籍は除籍謄本と呼ばれます。

戸籍は正しく収集しなければ相続手続きを進められなくなる恐れもあるため、種類ごとの違いは正確に把握しておきましょう。

ここでは、戸籍の種類による違いや、除籍謄本を使用するケースなどを解説します。

目次

除籍謄本とは

戸籍とは、人の出生から死亡までの履歴を記録した台帳です。

一つの戸籍には一組の夫婦とその未婚の子どもが入り、構成人数は子どもの誕生や養子縁組などにより増えます。

離婚届や婚姻届、死亡届などが提出されると、戸籍にはその情報が記録され、現在の戸籍から異動するケースもあります。

すべての人が戸籍からいなくなると、その戸籍は「除籍」として閉鎖されます。

除籍謄本とその他の戸籍の違い

除籍謄本や戸籍謄本など、戸籍にはさまざまな種類があります。

ここからは戸籍の種類の違いを見ていきましょう。

除籍謄本と戸籍謄本・改製原戸籍との違い

除籍謄本と戸籍謄本との違いは、戸籍に記されているすべての人が「除籍」されているか否かです。

除籍謄本と改製原戸籍の違いは、閉鎖の理由が法改正か除籍によるかです。

法改正により新しい様式の戸籍謄本がつくられると、改正前の戸籍謄本は改製原戸籍となります。

除籍謄本と除籍の全部事項証明書との違い

除籍謄本と除籍の全部事項証明書との違いは、戸籍の保存方法が電子化されているかどうかです。

除籍謄本は紙で保存された戸籍ですが、除籍の全部事項証明書は電子化された戸籍です。

どちらも同じ除籍簿であり、記載されている身分事項などの内容に違いはありません。

除籍謄本と除籍抄本との違い

除籍謄本と除籍抄本の違いは、記載されている内容の範囲です。

謄本も抄本も原本の写しですが、「謄本」は原本の内容すべてが記載されるのに対し、「抄本」は内容の一部が記載されます。

除籍謄本が必要なケース

除籍謄本が必要なケースは、主に以下の通りです。

- 故人の銀行預金を引き出す

- 故人の株式や債券などの有価証券の名義変更をする

- 故人の自動車の名義変更・廃車をする

- 故人の土地や建物の相続登記をする

【見本付】除籍謄本の見方

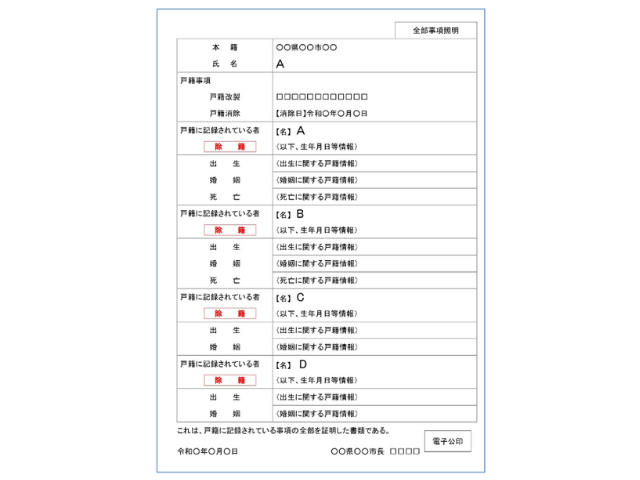

自治体や年代によってデザインは異なりますが、除籍謄本の書式はおおむね次の通りです。

ここからは、相続手続きを進めるときの除籍謄本の見方について、詳しく解説します。

戸籍に記録されている全員の除籍原因を確認する

戸籍には筆頭者と配偶者、およびその未婚の子どもに関する情報が記録されています。

除籍謄本ではすべての人が除籍されています。

除籍の原因には死亡の他に子どもの婚姻や配偶者の離婚などの事由があるため、確認しましょう。

死亡以外が除籍原因のときは転籍先を調べる

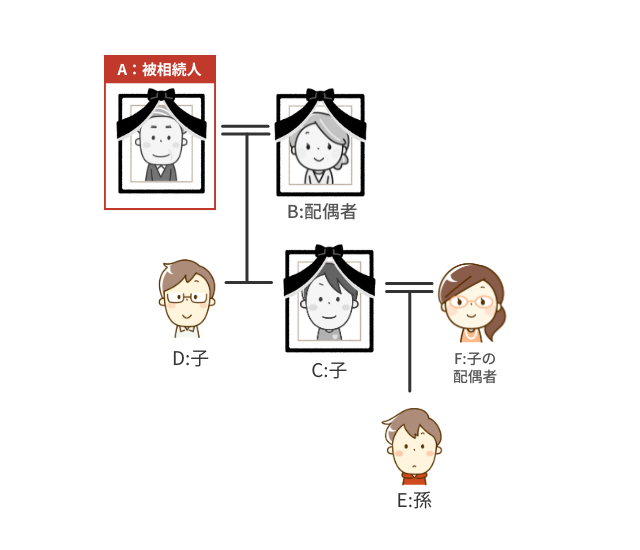

ここからは、見本にあげた除籍謄本の被相続人Aの財産を子どもDが相続する場合を考えてみます。

見本の相続関係は、以下の通りです。

- A:被相続人(死亡)

- B:配偶者(Aより前に死亡)

- C:子ども(婚姻により除籍後、Aより前に死亡)

- D:子ども(婚姻により除籍後、存命)・・・Aの相続人

この除籍謄本では、婚姻により除籍したCとその配偶者との間に子ども(Aにとっては孫)がいるかどうかは確認できません。

もし孫Eが生まれており、Aの死亡時に存命である場合、EはCに代わってDと共に相続人になります。

死亡以外の原因で除籍されている人は転籍先に戸籍情報の続きがあるため、転籍先の戸籍を確認しなければ相続人を確定できません。

改製や転籍があるときは出生まで戸籍を遡る

最終の戸籍事項に「改製」や「転籍」と表記がある場合は、出生時に作成された初版の戸籍まで遡って確認をしましょう。

親が戸籍を移す際、婚姻や養子縁組などの理由で除籍された子どもは新しい戸籍に記載されないため、相続人の見落としにつながります。

除籍謄本の取得方法

除籍謄本を取得するには、戸籍謄本と同様に市区町村の戸籍担当課へ交付を請求しましょう。

自治体のHPから申請書をダウンロードし、本籍地を管轄する市区町村から郵送で除籍謄本を取り寄せる方法もあります。

郵送による取り寄せの場合は、交付手数料分の定額小為替のほか、返信用封筒や身分証明書などを同封しなければなりません

2024年3月から実施された広域交付制度により、本籍地を管轄する市区町村以外の窓口でも交付請求ができるようになりました。

ただし、取得できる人は本人とその配偶者、本人の直系尊属(父母や祖父母)および直系卑属(子どもや孫)のみです。

戸籍謄本や除籍謄本を取得するときは、以下の手数料を納付します。

| 戸籍の種類 | 手数料 |

|---|---|

| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通450円 |

| 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | |

| 除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 1通750円 |

| 除籍個人事項証明書(除籍抄本) | |

| 改製原戸籍(謄本・抄本) |

除籍謄本を取得する際の注意点

除籍謄本の読み解き方以外にも、取得するときには以下の注意点があります。

死亡届は戸籍に反映されるまで時間がかかる

市区町村によって異なりますが、死亡届が受理されてから故人が戸籍から除籍されるまでには、数日から10日ほどかかります。

死亡届の提出先が故人の本籍地を管轄する市区町村と異なる場合は、同一である場合よりも日数がかかる可能性があります。

日付が連続していることを確認する

戸籍謄本や除籍謄本に改製や転籍、または死亡以外の理由で除籍があった場合、時系列の前後する戸籍謄本や除籍謄本を取得します。

複数の戸籍を取得するときは、それぞれの戸籍の日付が連続していなければなりません。

出生から死亡まで完全に連続した戸籍でないと、連続していない期間に相続人となる人が現れる可能性があるためです。

除籍謄本には保存期間がある

除籍謄本の保存期間は戸籍に含まれる全員が除籍になった年度の翌年から150年間です。

2010年の戸籍法改正前は保管期間が80年間であり、古い除籍謄本が入手できない場合もあります。

除籍謄本はコンビニでは取得できない

戸籍謄本や戸籍抄本などは、2021年2月1日からコンビニで取得できるようになりました。

ただし、取得できるのは現在の戸籍のみであるため、除籍謄本は取得できません。

除籍謄本を取得する場合、市区町村役場に請求しましょう。

除籍謄本が読み解けない場合は専門家に相談

戸籍謄本や除籍謄本は、記載内容の理解に高度な専門知識を要するため、一度の交付手続きで過不足なく書類を揃えるのは困難です。

戸籍の収集や調査に時間や労力を割けない人は、弁護士や司法書士、行政書士など、職権で除籍謄本を取得できる専門家へ依頼しましょう。

まとめ

戸籍の収集や内容の調査は、一般的にはなじみのない方がほとんどでしょう。

もし収集する戸籍に誤りがあると、相続人の対象範囲を間違えてしまい、相続手続きがすべてやり直しになってしまう可能性があります。

相続トラブルを防止するため、戸籍の収集や内容の調査は専門家へ相談しましょう。

相続が開始した後は、関係者への連絡や葬儀などで多忙になるケースも多いです。

相続手続きを専門家に依頼すると、間違いがないため安心して相続手続きを進められるでしょう。