この記事でわかること

- 遺産分割協議は委任状があれば代理が可能

- 代理人になれる人とは

- 相続手続きに使える委任状の書き方

相続人だけで遺産分割協議を進めようとしても、難しいと感じることがあるでしょう。

特に財産の話は関係が近いほど話しにくく、また、遠方に住んでいる相続人は遺産分割協議のためにわざわざ集まることが負担になる場合もあります。

実は遺産分割協議は、委任状があれば代理を依頼することが可能です。

第三者に介入してもらうことで話し合いがスムーズに進む可能性もあります。

今回は、遺産分割協議を第三者に依頼する場合の方法と、相続手続きで使える委任状の書き方について詳しく解説していきます。

目次

遺産分割協議は委任状があれば代理人に依頼できる

相続が始まると、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

- 相続人同士でもめそう

- 親が高齢で心配なので子どもが代わりに参加したい

- 遠方に住んでいて忙しく、協議に参加できない

様々な事情で遺産分割協議が難しい場合もあるでしょう。

そのような場合は、委任状があれば代理人に依頼することが可能です。

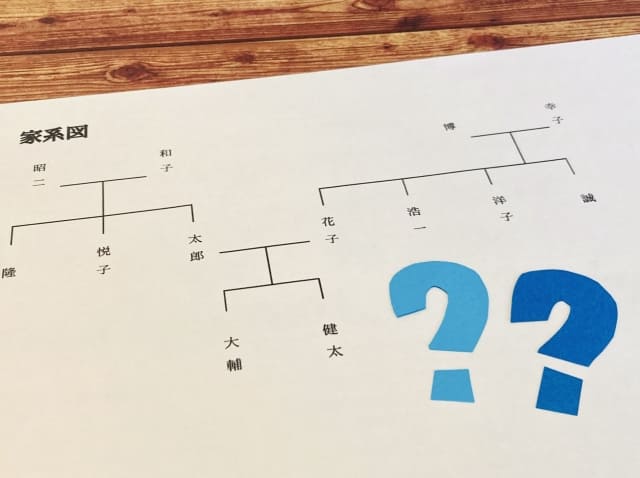

代理人になれる人とは

結論から言うと、代理人は親族・知人・友人誰でも構いません。

利害関係がない信頼のおける人であれば依頼することができます。

ここで注意すべき点は、誰でもいいとは言っても、未成年者は代理人になれないということです。

また、相続人同士が代理をすることも法律で禁止されています。

たとえば相続人が複数人いる場合、誰か一人を全員の代理人として協議をまとめるようなことはできません。

代理人を立てる場合は、相続人と同じだけの数がそろっていることが必要です。

遺産分割協議以外に依頼できる手続き

相続手続きの中には、遺産分割協議以外にも委任状があれば依頼できる手続きがあります。

- 相続税の申告

- 相続放棄の申立て

- 戸籍謄本などの書類取得

- 不動産の相続登記の申請

- 預金払い戻しや名義変更など銀行手続き

以上はほんの一部ですが、車の名義変更など細かい手続きも委任状があれば代理が可能です。

相続手続きに使う委任状の書き方・テンプレート

委任状自体は珍しいものではありませんが、いざ書くとなると内容や形式がわからないこともあるでしょう。

- 印鑑は必要なのか?

- 直筆でないと無効?

このような疑問を解決するため、相続手続きで使う委任状のテンプレートを使って詳しく解説していきます。

委任状の書き方

一般的な委任状を作成する場合に、最低限書いておくべき項目は以下のとおりです。

- 代理人の住所、氏名

- 代理人を選定することの意思表示

- 委任する内容、委任の権限

- 委任状の作成日

- 委任者の住所、氏名

委任内容や日付に注意

誰が誰に委任するのか、ということは必須要件です。

また、どんなことを委任するのか、内容を具体的に明記しておくことで、代理権の乱用などを未然に防ぎトラブルを防止することにつながります。

日付は委任状作成日を記載しましょう。

印鑑は実印でなくても、認印で問題ない場合がほとんどです。

一番重要なポイントは、必ず委任する本人が記入するということです。

相続手続きに使う委任状を書くときのポイント

委任状は決まった形式があるわけではありません。

ただし、必要なことが書かれていないければトラブルの元になることもあるため、最低限の項目は網羅しておく必要があります。

相続手続きで使用する委任状は、委任内容により少しずつ異なるため、ケースごとに解説していきます。

証明書収集のための委任状

相続が開始されるとまず誰が相続人なのか確定させることから始まり、相続財産の調査、遺産分割協議へと進んでいきます。

相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、家族関係を確認することが必要です。

戸籍謄本は1カ所とは限らず、複数の自治体にまたがることも少なくないため、このような場合に委任状を使って収集することが多くなります。

戸籍謄本を収集する際には、以下の内容を記載しましょう。

- 取得する証明書の種類

- 取得する証明書の通数

たとえば通数の記載がない場合、委任状1枚で何通でも証明書が取得できるため、役所側が発行をしぶることもありえます。

何のために何通必要か、詳細を記載するようにしましょう。

金融機関で使用するための委任状

金融機関では、預金の払い戻しや預金名義の変更などの手続きをすることになります。

そのため委任状には、以下の内容を記載しましょう。

- 対象の口座の口座番号

- 委任する具体的な内容

どの口座なのか確定させることはもちろん、解約や名義変更など手続きの内容を具体的に示す必要があります。

なお、銀行はあらかじめ相続手続きで必要になる事項が記載されているひな形を作っている場合もあります。

手続きをする銀行のHPなどを確認してから手続きしましょう。

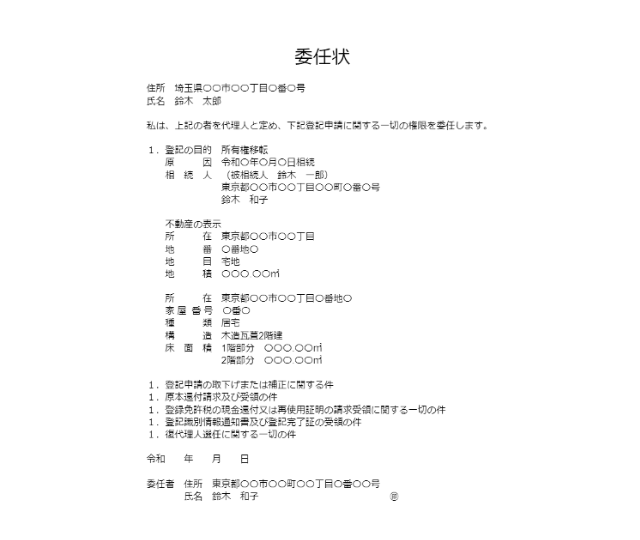

不動産で使用するための委任状

土地や建物など不動産を相続すると、名義変更をして登記する必要があります。

2024年には相続登記が義務化されたため、必ず登記手続きを行いましょう。

相続登記は司法書士などに依頼するケースも多く、委任状を使う場面が珍しくありません。

登記に関する委任状に必要な情報は、以下のとおりです。

- 委任の目的

- 原因

- 相続人

- 不動産の表示

- 委任する具体的な内容

委任の目的とは、所有権移転などです。

原因とは今回の登記が発生した原因のことで、相続による登記であれば〇年〇月〇日相続と記載します。

そして不動産の情報は、土地・建物の所在や家屋番号を詳細に記載し、誰がどの不動産を相続するのか明記しましょう。

不動産に関する委任状は必要な情報が多いため、記載内容が十分か不安な場合は法務局や専門家に確認することをおすすめします。

委任状を書く時の注意点

委任状の基本的な書き方や必要項目以外に、作成する上で気を付けなければならないポイントがいくつかあります。

委任状を作成する際の参考にしてください。

白紙委任は避ける

白紙委任とは、委任の内容や代理人の情報が記載されていない委任状を使用することを言います。

委任者の住所・氏名だけが書かれているケースが多く、使用する代理人が内容を自由に決められてしまうため、悪用される恐れがあります。

特に相続においては、財産に関する手続きであるため、たとえ信頼できる代理人であっても白紙委任は避けたほうがいいでしょう。

消すことができるペンなどは不可

鉛筆・シャープペンシル・フリクションボールペンなど、消すことができるもので書かれた委任状は無効ではないものの、改ざんが容易であるなどの理由から提出先で受け付けてもらえません。

黒や青の油性ボールペン・サインペンなどを使用して作成しましょう。

訂正する場合

委任状の内容は正確であることが重要であるため、書き間違った場合は訂正が必要です。

書き直す場合、修正液・修正テープは使用せず、間違った箇所を二重線で消して押印し、正しい内容に書き換えます。

このとき、印鑑は実印を使用しましょう。

ただし、法改正などで訂正印が認められない場合もあるため、注意が必要です。

まとめ

相続手続きはやるべきことが多く、また、期限も限られているため相続人だけで対応することが難しい場合も珍しくありません。

必要書類の収集や遺産分割協議を含む手続きの多くは、委任状があれば代理が可能です。

相続が開始されたら、まずは相続人だけで対応できるのかしっかり確認しましょう。

難しい場合は委任状を作成し、信頼できる人に代理を依頼することを検討してもいいでしょう。