この記事でわかること

- 旗竿地の評価方法

- 差引計算による旗竿地の評価方法

- 【計算例】旗竿地の相続税評価

旗竿地(はたざおち)とは、道路に面した部分が細く、その奥に広い敷地が広がっている土地を指します。

竿に旗をつけたような形をしていることから、旗竿地という名称がつけられました。

旗竿地は、一般的な整形地と比べて使い勝手が悪く、相続税評価も独特の計算が必要です。

本記事では、旗竿地の相続税評価の基本から、実務で使われる「差引計算」の計算例を交え、具体的な手順を解説します。

旗竿地の相続税評価で悩んでいる方は、ぜひご一読ください。

旗竿地の評価方法

旗竿地は、道路に接する細い通路部分(竿)とその奥の敷地(旗)からなる特徴的な土地形状です。

用途が制限されるため、評価額が低くなる傾向があり、一般的に整形地の7割~8割程度の評価額になるといわれています。

評価方法は地域によって異なり、倍率方式の地域では「固定資産税評価額 × 倍率」で計算されます。

一方、路線価が設定されている地域では、形状や使い勝手を反映した補正が適用されます。

ここでは、路線価地域での評価方法について解説します。

路線価地域での通常の土地評価方法

通常の土地評価方法では、旗竿地全体を不整形地として扱います。

路線価に、奥行価格補正率や間口狭小補正率、不整形地補正率を適用して評価額を算出します。

この方法では、旗竿地特有の形状による減額が反映されるため、整形地よりも評価額が低くなることが一般的です。

ただし、旗竿地全体をまとめて評価するため、「差引計算」よりも高い評価額になることがあり得ます。

旗竿地の場合は、他の評価方法との比較を行うのがよいでしょう。

差引計算による旗竿地の評価方法

差引計算による評価では、土地を「想定整形地」と「かげ地」に分け、それぞれの評価額を算出し、差し引きします。

「想定整形地」とは、評価対象地全域を囲む正面路線に面する最小面積の長方形を指し、利用価値が低い部分を「かげ地」と呼びます。

評価額は、土地面積に路線価と奥行価格補正率を掛けて求めます。

この方法は、旗竿地特有の形状や利用制約を反映するため、評価方法として適しています。

通常の土地評価よりも低い金額になることが多く、相続税節税につながる可能性があるでしょう。

正確な評価には、追加補正が必要な場合もあるため、専門家への相談をおすすめします。

【計算例】旗竿地の相続税評価

差引計算による旗竿地の評価額は、想定整形地の評価額からかげ地の評価額を差し引くことで求めます。

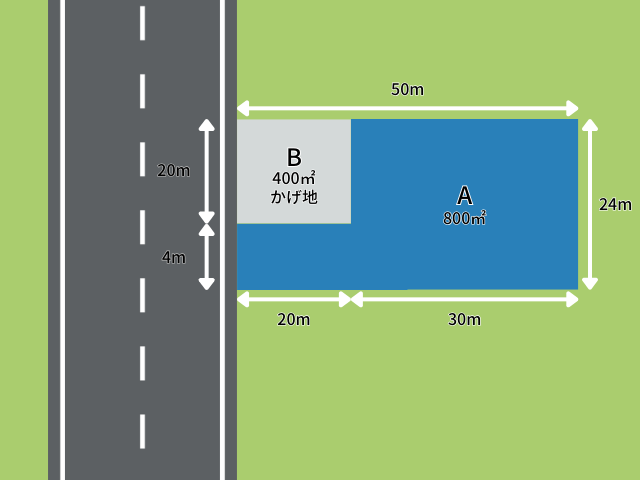

以下の図を見ながら、路線価70万円/㎡の旗竿地の評価額を計算してみましょう。

1)想定整形地の評価額

想定整形地の面積は 800㎡、路線価は 70万円/㎡、奥行価格補正率は 0.89 とします。

計算式:800㎡ × 70万円 × 0.89 =4億9,840万円

2)かげ地の評価額

かげ地の面積は 400㎡、路線価は 70万円/㎡、奥行価格補正率は 1.00です。

計算式:400㎡ × 70万円 × 1.00 = 2億8,000万円

3)差引計算

想定整形地の評価額からかげ地の評価額を差し引きます。

計算式:4億9,840万円 – 2億8,000万円 = 2億1,840万円

正確な評価を得るには、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ

旗竿地の相続税評価は複数の手法があり、それぞれ適用条件や結果が異なります。

節税のためには、これらを正しく理解し、最適な方法を選ぶことが重要です。

しかし、旗竿地の評価には専門的な知識が求められるため、相続税申告を進める際は専門家に相談することをおすすめします。

専門家の助言を受けることで、評価額を適切に算出し、相続税負担を軽減するための最善策を見つけましょう。