この記事でわかること

- 半血兄弟の定義と半血兄弟が発生する事例

- 半血兄弟の相続分の具体的な計算方法

- 半血兄弟の相続トラブルを避けるための方策

「半血兄弟(はんけつきょうだい)って何?」「相続での取り分はどうなる?」など、半血兄弟の相続問題に頭を悩ませていませんか?

この記事では、半血兄弟の法的定義や全血兄弟との違いを明らかにし、具体的な相続分の計算方法を図解付きでわかりやすく解説します。

半血兄弟の相続に関する正しい知識を身につけ、相続の不安を解消しましょう。

目次

半血兄弟とは

「半血兄弟」という言葉は、普段あまり耳にすることがないかもしれません。

しかし、相続における相続分に大きく関わるため、よく理解しておくことが大切です。

ここでは、まず半血兄弟の定義、全血兄弟との違い、そして半血兄弟が発生する事例について詳しく解説していきます。

半血兄弟の定義

半血兄弟とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことを指します。

つまり、父親が同じで母親が異なる異母兄弟(腹違い)、母親が同じで父親が異なる異父兄弟が該当します。

半血兄弟の相続分は民法に規定されており、相続において重要な意味を持っています。

引用:

民法第900条第4号

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

引用元:デジタル庁 e-Gov法令検索

それでは、半血兄弟と全血兄弟について、さらに詳しく見ていきましょう。

半血兄弟と全血兄弟との違い

民法の規定をわかりやすくするため、全血兄弟と半血兄弟の主な違いを表にまとめました。

半血兄弟と全血兄弟の違い

| 半血兄弟 | 全血兄弟 | |

|---|---|---|

| 血縁関係 | 父母の一方のみが同じ | 父母の双方が同じ |

| 相続分 |

相続分が全血兄弟の半分 ※血縁関係にある親の相続 |

完全な相続分 |

半血兄弟と全血兄弟は、相続分において明確な違いがあります。

半血兄弟は片方の親しか血縁関係がないため、相続分は全血兄弟の半分となります。

ただし、共通の親の相続に関しては、半血兄弟も全血兄弟と同じ相続分を持つので注意が必要です。

詳しくは後述します。

半血兄弟が発生する事例

半血兄弟が発生する主な事例は、以下のとおりです。

| ケース | 説明 |

|---|---|

| 離婚後の再婚 | 親が離婚後に再婚し、新しいパートナーとの間に子ができた場合。 |

| 事実婚や婚外子 | 未婚の男女間に生まれた子が、その後の結婚で生まれた子と兄弟姉妹関係になる場合。 |

| 死別後の再婚 | 配偶者と死別した後に再婚し、新しいパートナーとの間に子ができた場合。 |

| 片親のみの養子縁組 | 片親のみが子を養子縁組した場合。 |

| 人工授精や代理出産 | 人工授精や代理出産により、生まれてくる子が遺伝的に片親のみと血縁関係になる場合。 |

これらの事例は、現代では珍しいものではありません。

厚生労働省の人口動態統計によると、2022年の離婚件数は17万9096件、再婚件数の割合は、夫18.6%、妻16.0%となっています。

このデータからも、半血兄弟が発生する可能性が決して低くないことが推測できるでしょう。

半血兄弟の存在は、相続問題を複雑にする要因の一つです。

そのため、家族構成や血縁関係を正確に把握することが重要です。

半血兄弟の相続分の計算方法

半血兄弟の相続分は、全血兄弟の半分と定められていますが、状況によって計算方法が異なります。

ここでは、兄弟姉妹のみが相続人の場合、共通の親を相続する場合、そして半血兄弟が養子になった場合の3つのケースについて、具体的な計算方法を解説しましょう。

半血兄弟の相続分:兄弟姉妹のみが相続人の場合

兄弟姉妹のみが相続人となる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分と規定されています(民法第900条第4項)。

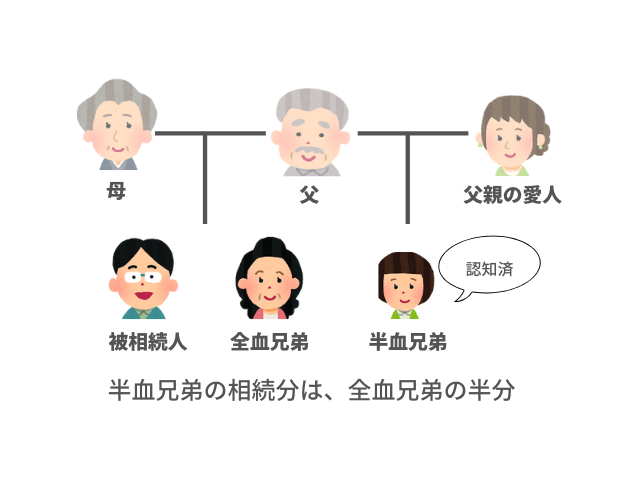

以下の図は、兄弟が亡くなったケースです。

両親が他界しているため、兄弟姉妹のみが相続人となります。

このケースでは、被相続人と同じ両親から生まれた兄弟は全血兄弟、そして父親の愛人の子は異母兄弟で半血兄弟です。

半血兄弟の相続分は、全血兄弟の半分となります。

たとえば、相続財産が3000万円だった場合、半血兄弟:全血兄弟の比率は1:2となり、半血兄弟1000万円、全血兄弟2000万円が相続分として以下の表のようになります。

相続財産3000万円の場合の相続分と相続額

| 被相続人 | 兄弟姉妹 | |

| 相続人 | 半血兄弟1人 | 全血兄弟1人 |

| 相続分 | 1(全血兄弟の半分) | 2 |

| 相続額 | 1000万円 | 2000万円 |

この計算方法は原則的に、被相続人に直系(子や孫、親)がいない場合で、兄弟姉妹のみが相続人の場合に適用されます。

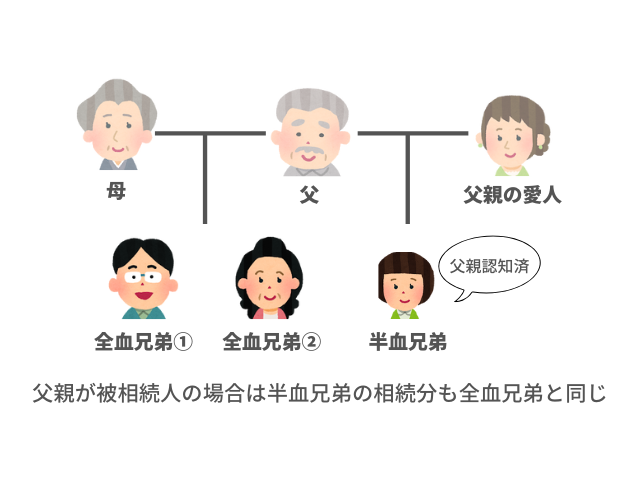

半血兄弟の相続分:共通の親を相続する場合

一方、共通の親から相続する場合には状況が異なります。

被相続人である父親から見れば、すべての子どもと等しく血縁関係があるためです。

このケースでは、相続人である子ども全員が等しく被相続人と血縁関係を持っているため、兄弟姉妹間で相続分に違いはありません。

たとえ、父親の愛人との子として半血兄弟でも、被相続人である父親と血縁関係があるのは、他の兄弟姉妹と同じです。

そのため、相続分は他の兄弟姉妹と変わりません。

共通の親の相続で相続財産3000万円の場合の相続分と相続額

| 被相続人 | 相続人共通の親 | ||

| 相続人 | 半血兄弟 | 全血兄弟① | 全血兄弟② |

| 相続分 | 1 | 1 | 1 |

| 相続額 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 |

以上のように、被相続人と相続人の血縁関係によって、相続分を考える必要があります。

半血兄弟の相続分:養子になった場合

半血兄弟が養子になることで、相続分が変わることがあります。

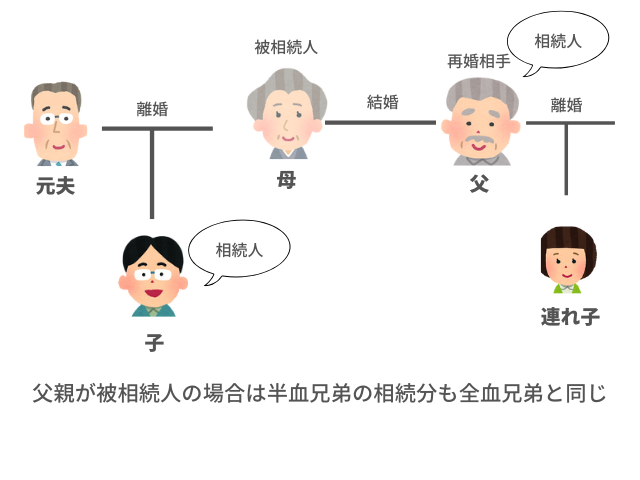

たとえば、離婚後に子連れ再婚し、配偶者が連れ子を養子にした場合です。

以下の図で、養子縁組をしていない場合と養子縁組をした場合の相続分を比較してみましょう。

養子縁組をしていない場合、被相続人の母親と連れ子Bは血縁関係がないため、相続人ではありません。

相続人でないので当然相続分はありません。

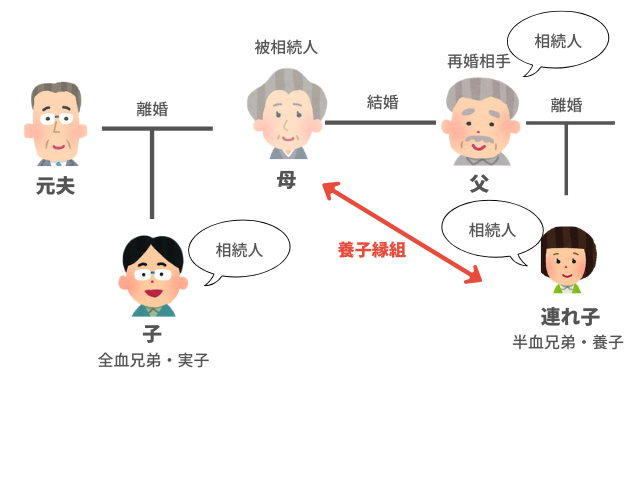

こちらは、母親が再婚相手の連れ子Bを養子にしたケースです。

養子縁組したことにより、半血兄弟の養子は法的に実子と同等の地位を得るため相続人となり、全血兄弟と同じ相続分となります。

このように、養子縁組が絡む相続では個々のケースによって状況が異なるため、専門家に相談することをおすすめします。

半血兄弟との相続トラブルを避ける方法

半血兄弟の相続トラブルは、家族関係の複雑さや法律の解釈の違いから生じます。

ここでは、トラブルを未然に防ぐ方法について解説します。

遺言書の活用

遺言書を作成することで、被相続人の意思を明確に示し、法定相続分に縛られない財産分配を行うことができます。

遺言書を作成する際は、半血兄弟を含むすべての相続人に配慮した内容を盛り込むことが重要です。

また、家族構成や資産状況の変化に応じて、遺言書の内容を定期的に見直し、必要に応じて更新することをおすすめします。

これにより、遺言書の内容が常に現状に即したものとなり、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書があれば、相続人間の話し合いもスムーズに進みやすく、円滑な相続手続きが実現できるでしょう。

生前贈与の検討

生前贈与は、相続前に財産の一部を贈与することで、相続時のトラブルを軽減できる有効な手段です。

生前贈与には、相続財産を減らして相続税を軽減できるメリットがあり、贈与税の基礎控除を活用すれば、贈与税の負担を減らすことも可能です。

ただし、生前贈与の持ち戻し制度が改正され、相続開始7年以内に行った生前贈与は、相続財産に加算されることになりました。

この法改正を考慮に入れて、計画を立てなければなりません。

他の法律が絡む計算の複雑さ法改正に対応するには、専門家に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。

専門家への相談

半血兄弟にまつわる相続は、家族関係や法律の解釈が複雑になりやすいため、早めに専門家に相談するとよいでしょう。

弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することで、法律面や税金面での適切なアドバイスを受けられます。

専門家は、法律の正確な解釈と適用、税金面での最適な対策を提案し、さらには相続人間の調整役としても機能します。

特に、半血兄弟との関係が複雑なケースや、大規模な財産がある場合は、専門家の助言を得ることで法的リスクを最小限に抑え、公平で円滑な相続を実現できるでしょう。

まとめ

半血兄弟の相続問題は複雑になりやすく、多くの人にとって難しい課題となるでしょう。

半血兄弟の相続問題は、一朝一夕に解決できるものではありません。

ただ、正しい知識を持ち、計画的に対応することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

専門家のアドバイスを受けながら、最善の方法を見つけていきましょう。