この記事でわかること

- 養子縁組すると戸籍はどうなるのか

- 養子縁組した後に名字はどうなるか

養子縁組を検討する際、多くの方が気になるのが戸籍や名字の変化についてです。

養子縁組には「特別養子縁組」と「普通養子縁組」があり、戸籍への記載内容が異なります。

また、養子の婚姻状況によっても戸籍の扱いが変わるため、事前に正しい知識が必要になるでしょう。

本記事では、養子縁組後の戸籍や名字がどのように変化するのかを解説します。

養子縁組を検討している方や手続きを進めている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

養子縁組すると戸籍はどうなる?

養子縁組とは、親子関係にない人が手続きを行い、親子関係になる制度です。

養子縁組が成立すると、戸籍にその記録が残り、正式な親子として認められます。

戸籍への記載内容は、縁組の種類が「特別養子縁組」か「普通養子縁組」か、また養子の婚姻状況によっても大きく異なります。

ここでは、まず戸籍の基本的な見方を解説し、次にそれぞれのケースで戸籍の記載がどう変わるのかを詳しく見ていきましょう。

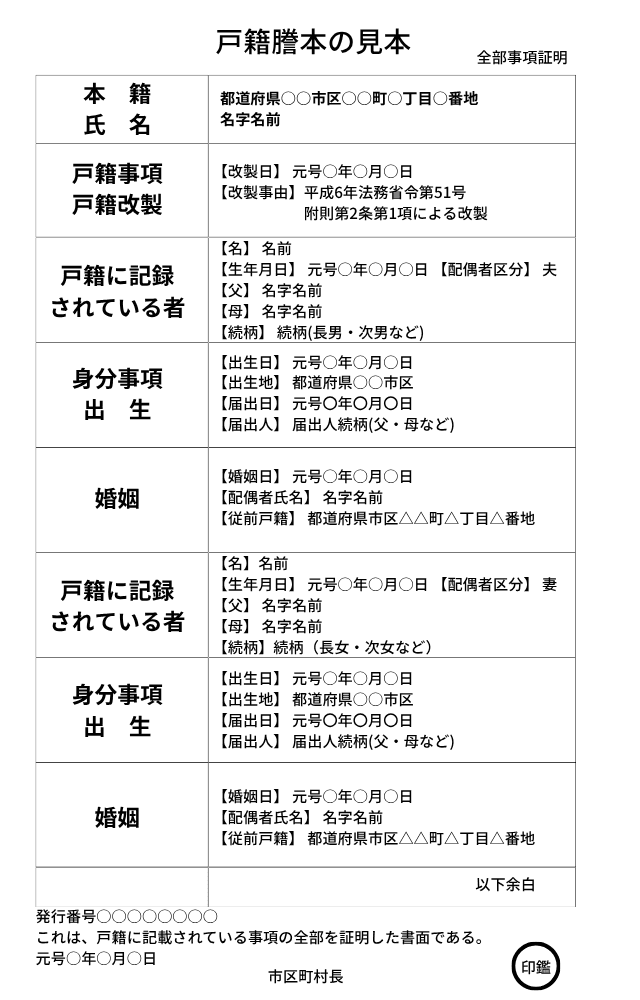

戸籍の読み方

養子縁組の事実がどのように戸籍に反映されるかについては、「身分事項欄」と「続柄」の確認が基本です。

まずは、身分が記載されている「身分事項欄」に注目しましょう。

養子縁組をすると、この欄に「縁組日」や「養親の氏名」などが具体的に記載されます。

また、戸籍筆頭者との関係を示す「続柄」も、たとえば「長男」から「養子」へと変わります。

ただし、詳しい記載内容は、縁組の種類で大きく異なるため注意が必要です。

特別養子縁組の場合

特別養子縁組とは、養子と実親との親子関係を解消し、養親との間にのみ親子関係を生じさせる手続きです。

特別養子縁組を行った場合、まずは養子だけ単独の戸籍が作られた後、養親の戸籍に養子が入ります。

一度養子だけの戸籍をつくるのは、実親が戸籍から子どもがどこに行ったのかわからないようにするためです。

普通養子縁組の場合

戸籍が新しく作成されるかどうかは、状況に応じて自動的に決まります。

養子となる人が単身者の場合、あるいは養子となる人が既婚者の場合に分けて、その後の戸籍の影響を確認していきます。

単身者が養子縁組した場合

単身者が養子縁組した場合、最も基本的なパターンは「養親の現在の戸籍に入る」です。

戸籍の筆頭者やその配偶者が養親となった際、養子は養親の戸籍に入ります。

養親と養子が、養子縁組前からもともと同じ戸籍に入っている場合があります。

たとえば、離婚した父親が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組するケースです。

上記の場合は、養子の戸籍に変更はなく、身分事項欄に養子縁組した旨が記載されます。

養親が戸籍の筆頭者やその配偶者でないときは、養親を筆頭者とする戸籍が新たにつくられ、養子もその戸籍に入ります。

既婚者が養子縁組した場合

結婚により名字を変更していない戸籍の筆頭者が養子となる場合、養子縁組により養親の名字を使った新しい戸籍が作られます。

養子の配偶者は、新しい戸籍に入り、養親の名字に変更します。

一方、養子の子はもともとの戸籍に残り、名字も以前のままです。

養子の子を新しい戸籍に入れるためには、入籍届を提出しなければなりません。

結婚により名字を変更した戸籍の筆頭者が養子となるときは、戸籍に変動はありません。

ただ、身分事項欄に養子縁組した事実が記載されます。

養子縁組をした際の戸籍の記載例

実際に養子縁組した場合、戸籍にはどのように記載されるでしょうか。

特別養子縁組と普通養子縁組に分けて、その記載例をご紹介します。

特別養子縁組したときの戸籍の記載例

特別養子縁組が行われた場合の、養子となった人の戸籍は以下のように記載されます。

| 戸籍に記録されている者 | 【名】太郎 【生年月日】平成28年5月10日 【父】大阪和男 【母】大阪豊子 【続柄】長男 |

| 身分事項 民法817条の2 |

省略 |

| 【民法817条の2による裁判確定日】令和2年8月1日 【届出日】令和2年8月10日 【届出人】父母 【従前戸籍】東京都新宿区○○ 東京一郎 |

戸籍には特別養子縁組の言葉は一度も使われません。

続柄の欄には「長男」「長女」といった一般的な親子関係で用いる続柄が記載されます。

一見すると、特別養子縁組が行われたとはわからないような記載になっています。

普通養子縁組したときの戸籍の記載例

普通養子縁組が行われた場合の、養子となった人の戸籍は以下のように記載されます。

| 戸籍に記録されている者 | 【名】太郎 【生年月日】平成28年5月10日 【父】東京一郎 【母】東京花子 【続柄】長男 【養父】大阪和男 【養母】大阪豊子 【続柄】養子 |

| 身分事項 | 省略 |

| 養子縁組 | 【縁組日】令和2年8月1日 【養父氏名】大阪和男 【養母氏名】大阪豊子 【代諾者】親権者父母 【従前戸籍】省略 |

身分事項には養子縁組と記載され、養父と養母の氏名が実親の名前と一緒に記載されています。

養子縁組をすると名字はどうなる?

養子の名字については、民法810条で定められています。

引用:

(養子の氏)

第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

養子になると、原則として養親の名字に変わります。

ただし、結婚して名字が変わった人が養子になった場合は例外で、縁組後も婚姻中の名字をそのまま名乗ります。

一方、戸籍筆頭者が養子になった場合は、その配偶者も一緒に養親の名字に変わります。

養子の婚姻状況や、戸籍筆頭者であるか否かによって、養子後の名字が異なるため注意しましょう。

養子縁組解消による戸籍への影響

養子縁組をしても、その後に解消(離縁)もできます。

離縁したときの養子の戸籍は、以下のような形になります。

- 養子は養子縁組前の戸籍に戻る

- 新しい戸籍を作る

- 戸籍が変わらない

養子縁組に関するよくある質問

養子縁組に関する質問は、以下のとおりです。

- 縁組日はいつになる?

- 養子縁組後の新しい戸籍はいつ取得できる?

それぞれの質問に解答します。

縁組日はいつになる?

縁組日は、普通養子縁組の場合は、養子縁組届が市区町村役場に受理された日です。

一方、特別養子縁組の縁組日は、審判が確定した日となります。

届出先はいずれも、養親か養子の本籍地、または届出人の所在地(住所地など)の役場です。

養子縁組後の新しい戸籍はいつ取得できる?

養子縁組届が受理されると、新しい戸籍が作られます。

戸籍謄本を取得できるまでの期間は届出先によって異なり、養親などの本籍地へ届け出た場合は、当日から1週間ほどです。

一方、本籍地以外の役所へ届け出た場合は、書類の送付に時間がかかるため、1~2週間程度が目安です。

確実に戸籍を取得したい場合は、事前に役所へ確認しましょう。

まとめ

養子縁組は人生を大きく変える重要な決断です。

実際の手続きでは、想定外の問題が生じる場合もあるでしょう。

家庭環境や個人の事情によって最適な選択肢は異なり、法的な手続きには専門的な知識が欠かせません。

養子縁組について少しでも不安や疑問がある場合は、一人で悩まずに専門家に相談をおすすめします。

VSGでは、養子縁組に関するさまざまなご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。