この記事でわかること

- 独身男女は養子縁組ができるか

- 独身男女が養子縁組をする条件

独身だから子どもを家族に迎えられないと諦めていませんか?

実は現在の日本において、独身でも養子縁組は可能です。

親になりたい願いを叶えられます。

ただし、普通養子縁組と特別養子縁組では条件が異なり、独身者が利用できるのは普通養子縁組のみです。

この記事では、独身で養子縁組をするための具体的な条件や手続きの流れ、知っておく必要のある大切なポイントを解説します。

目次

独身男女でも養子縁組できる

独身男女でも養子縁組ができますが、注意点があります。独身男女が養子縁組をする前に以下のポイントをチェックしましょう。

独身男女は普通養子縁組のみできる

普通養子縁組とは、実親との法的な親子関係を残したまま、養親と新たに親子関係を結ぶ制度です。

戸籍には、実親と養親双方の名前が記載されます。

独身で普通養子縁組の制度ができる理由は、民法において「配偶者がいる」が要件とされていないためです。

「20歳に達している者」すなわち成年であれば、独身でも養子縁組が可能です。

一方で特別養子縁組は、、原則として婚姻関係にある夫婦共同の縁組が求められます。

実親と法的な親子関係を解消する特別養子縁組では、子どもの福祉を最優先にするという考えがあるためです。

このように、法律によって利用できる条件が厳密に定められています。

養子縁組しなくとも里親制度に登録できる

養子縁組をせずに子どもを迎える方法として、里親制度があります。

里親制度は、様々な事情から実親と暮らせない子どもを、一時的に自分の家庭で預かり育てる制度です。

子どもが自立するまで(一般的に18歳ごろまで)養育する制度で、養育里親とも呼ばれます。

法的に親子関係を結び、戸籍上も親子となる養子縁組とは違い、里親はあくまでも養育者であり、戸籍にも記載されません。

里親制度の目的は、子どもの健全な育成であり、養育者の婚姻の有無を要件としていないため、独身でも登録・利用できます。

実際に里親になる際は、子どもの養育者としてふさわしいかどうか個別に判断されるため、独身でも熱意と愛情があれば、子どもを迎え入れられるでしょう。

独身男女が養子縁組する条件

独身男女が養子縁組する条件は、以下の通りです。

- 養親が20歳に達していること

- 養子が養親の尊属または年長者ではないこと

- 養親、養子双方合意していること

- 未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可を得ること

- 養親・養子に配偶者がいる場合は配偶者の同意を得ること

ここからは、普通養子縁組の条件を詳しく説明します。

養親が20歳に達していること

まず、養親の年齢が20歳に達していることが必要です(民法第792条)。

現行民法の普通養子縁組の養親の年齢要件は、婚姻歴の有無に関係なく「20歳に達していること」に限定されています。

養子が養親の尊属または年長者ではないこと

尊属または年長者を養子とすることはできません(民法第793条)。

尊属とは、親・祖父母など、親族の中で本人より上の世代の人です。

親・祖父母などの直系尊属に限らず、親の兄弟姉妹やその配偶者などの傍系尊属も含まれます。

たとえば、親と年齢の離れた叔父・叔母などは、本人よりも年齢が若いケースがあります。

本人より年少であっても、叔父や叔母は尊属にあたるため養子縁組は認められません。

逆に、卑属(子ども・孫・甥姪など)の場合も、本人より年長の人とは養子縁組できません。

同年齢の場合は、誕生日で判断します。

養親、養子双方合意していること

養子縁組を行う上で、養親と養子の双方が合意しなければなりません。

養子縁組は、届出によって効力が生じ(民法第799条、第739条)、届出は養親の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍課で行います。

戸籍課は、当該届出の記載が民法第792条~第799条の各規定に適合するか否かについて確認した上で受理します(民法第800条)。

未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可を得ること

未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第798条)。

ただし「自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合」は家裁の許可を得なくとも問題ありません(同条但書)。

上記に該当するケースは、配偶者の前婚の子ども(いわゆる連れ子)と養子縁組する場合がほとんどです。

養親・養子に配偶者がいる場合は配偶者の同意を得ること

養親かつ、または養子に配偶者がいる場合は、その配偶者の同意を得る必要があります(民法第796条)。

独身の方が養子縁組する場合は、養子に配偶者がいるときに同意が不可欠です。

独身男女が養子縁組の手続きをする流れ

独身男女が養子縁組の手続きをするときは、以下の流れで進みます。

- 当事者の同意を取る

- 家庭裁判所を許可を得る

- 養子縁組の届け出をする

それぞれの流れを見ていきましょう。

当事者の同意を取る

普通養子縁組で同意を取る相手は、養子となる人の年齢により異なります。

養子が15歳未満の場合

本人に代わって法定代理人(通常は実親など親権者)が、養子縁組の承諾をします。

もし、親権を停止されている法定代理人がいる場合は、当該法定代理人の同意も取る必要があります。

法定代理人が行方不明の場合は、監護者の同意が必要です。

養子が15歳以上の場合

本人の意思が尊重されるため、本人が同意すれば養子縁組が可能です。

同意を取る時は口約束ではなく養子縁組届に署名をし、書面による意思確認をしましょう。

家庭裁判所を許可を得る

未成年者を養子にする場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。

ただし、自分の孫を養子とする場合は、許可は必要ありません。

手続きは、養親となる人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

申請に必要な書類は以下のとおりです。

- 養子縁組許可申立書

- 戸籍謄本(養親、養子、養子が15歳未満の場合は法定代理人)

そのほか、養子1人につき収入印紙800円分や郵便切手も必要です。

詳しくは提出先の裁判所で確認しましょう。

家庭裁判所の調査や面接を経て、養親としても問題ないと判断されれば許可が下ります。

養子縁組の届け出をする

養子を迎える準備ができたら、養子縁組届を出し、正式に養子と親子関係を結びます。

養子縁組届の提出先は養親、または養子の本籍地、あるいは住所地の市区町村役場です。

提出時に必要な書類は以下のとおりです。

- 養子縁組届

- 本人確認書類

- 養子縁組許可審判書の謄本

- 戸籍謄本

戸籍謄本は、本籍地以外で届出をする場合に提出します。

例えば、養親の本籍地で届け出る場合、養子の本籍地が他市区町村であれば、養子の戸籍謄本が必要です。

未成年者を養子にする場合は、裁判所の許可が下りてから審判書の謄本を一緒に提出します。

養子縁組届には、成人2名の署名が必要です。

養子縁組届の書き方で不安な点がある場合は弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所にご相談ください。

独身者が養子縁組したときに相続に与える影響

独身者が養子縁組した場合、相続には以下のような影響が生じます。

- 養子が第一順位の相続人となる

- 実子がいる場合は実子の相続分が減る

- 養子2人までは相続税の基礎控除対象になる

なお、ここでは養親となる独身者が養子よりも先に亡くなった場合のみを想定しています。

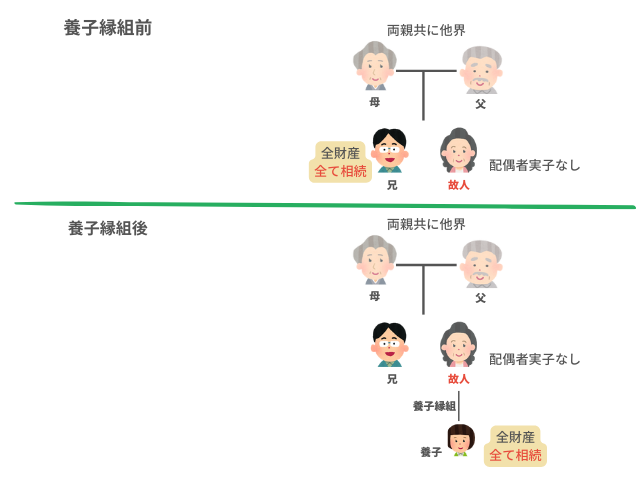

養子が第一順位の相続人となる

独身者が養子縁組した場合、養子は第一順位の相続人となります(民法第887条1項、第809条)。

前婚の子どもなどの実子がいれば、養子は実子と同等の相続人です。

実子がいない場合、養子縁組によって、後順位相続人である親や兄弟姉妹(民法第889条1項)が相続できなくなります。

特に、独身者の相続の場合には、兄弟姉妹のみが相続人となっている場合が多くあります。

独身者が養子縁組した事実を兄弟姉妹が知らなかった場合、相続でトラブルになる可能性があるでしょう。

実子がいる場合は実子の相続分が減る

独身者に、離別・死別した配偶者との間に生まれた子などの実子がいる場合、養子縁組していなければ実子のみが相続人です。

養子縁組によって、養子が実子と同等の相続人となるため、実子にとっては相続分の割合が減ります。

たとえば、実子が2人いる場合、1人当たりの法定相続分は2分の1です。

被相続人が生前に1人と養子縁組をしていた場合、1人あたりの法定相続分は3分の1になります。

特に、実子が養子縁組の事実を知らない場合や、実子・養子の関係性がよくない場合などは、実子と養子の間でトラブルが起きる可能性があるでしょう。

養子2人までは相続税の基礎控除対象になる

相続税の基礎控除とは、相続財産の価格から差し引ける非課税枠です。

相続財産が基礎控除を下回る場合、相続税はかからず、税務申告も必要ありません。

相続税の基礎控除は、以下の計算式で算出します。

- 3000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人の数が多いほど、基礎控除額は大きくなります。

なお、基礎控除の計算に含められる養子の数には上限があります。

相続税の基礎控除対象になる養子の人数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合は2人までです(相続税法第15条2項)。

独身者が養子縁組するときの注意点

独身者が養子縁組する場合、親権や相続トラブルなどに注意する必要があります。

未成年者を養子にする場合は親権が養親に移る

未成年者(18歳未満)と養子縁組する場合、実親との親子関係は継続しますが、親権は養親に移ります。

もし養子が未成年の間に養親が亡くなると、親権は実親に当然には戻らず、親権者がいなくなってしまいます。

また未成年者は遺産分割協議に参加できないため、家庭裁判所に特別代理人選任申立ての手続きなどを行わなければなりません。

相続トラブルが発生する可能性がある

独身者の場合、養子縁組しなければ兄弟姉妹のみが相続人となるケースが多くあります。

養子縁組すると、兄弟姉妹が相続人の地位を取得できなくなるため、兄弟姉妹と養子との間でトラブルになる可能性があります。

独身男女が老後に備えておきたいこと

独身男女は、相続トラブルを発生させないために養子縁組以外にも取った方が良い対策があります。元気なうちに準備して、将来のトラブルを回避しましょう。

遺言書を作成する

遺言書には大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

公正証書遺言は、公証人と作成するため法的効力が強く、自筆証書より有効性のある書類です。

また、紛失や改ざんの恐れがほとんどないため、相続人の争いを防ぎやすいメリットもあります。

遺言では、不動産や預貯金など相続財産の詳細や、誰にどの財産を相続させるのかなど、財産の分け方について書き記します。

それ以外に、相続人にあてた感謝の言葉(付言事項)の追記も可能です。

退職や子の独立といった人生の節目で作成するといいでしょう。

判断能力がはっきりしているうちに、早めに検討しましょう。

死後事務委任契約を結ぶ

死後事務委任契約とは、自分の死後の手続きを信頼できる第三者に依頼するため生前にする契約です。

死後事務の内容は契約により異なりますが、一般的な内容は以下のとおりです。

- 葬儀や埋葬にかかる手続き

- 関係者への連絡

- 死亡届の提出

- 保険など各種資格の届出

- 遺品整理など

亡くなった後に手続きをしてもらえる親族がいない場合や、残された家族に負担をかけたくない場合に検討しましょう。

また、内縁のパートナーや友人に、死後を託したい場合にも有効な方法です。

内縁関係や友人は法的な権限がないため、契約がなければ手続きを進められない可能性があります。

任意後見制度を利用する

任意後見制度は、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ任意の人と、財産管理や身上監護について契約を結んでおく制度です。

後見人は友人や養子、あるいは法律の専門家など、自分の意志で選んだ信頼できる人に依頼できます。

契約は公正証書により行います。

任意後見では、預貯金や不動産の管理、介護施設への入所手続きなど、自分が希望する支援を具体的に指定できます。

独身の場合、もし認知症になったときや、一人暮らしで倒れたときなど、将来の不安に対し、任意後見を結ぶと事前に備えられます。

まとめ

独身で養子を希望する場合、まずは普通養子縁組の条件にあてはまっているかを確認し、条件を満たしていれば届出の手続きを行いましょう。

養子を迎えた後も、相続トラブルなどを防ぐために、遺言作成など今できる対策を早めに取っておく必要があります。

養子を迎え入れるのが難しい場合は、里親制度なども検討するといいでしょう。

独身の方が養子縁組する場合の条件や注意点などは、遺産相続を専門とする弁護士へのご相談をおすすめします。

弁護士事務所を探しているときは、弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所にご相談ください。

実績が豊富な弁護士が、相続に与える影響を踏まえたうえでの養子縁組をアドバイスします。