この記事でわかること

- 分割相続とは

- 分割相続と単独相続の違い

分割相続とは、複数の相続人で遺産の分配を話し合い、承継人や相続割合などを決める方式です。

一方、1人の相続人がすべての遺産を承継する場合を単独相続といいます。

分割相続は、遺産の分配で相続人同士の意見が対立するなど揉めるケースがあります。

不動産など高額な遺産がある場合や、相続人同士が疎遠である場合、相続を円滑に進めるための準備が大切です。

ここでは、遺産分割の方法や起きやすいトラブル、遺産分割協議を円滑に進めるためのコツなどをご紹介します。

【わかりやすく解説】分割相続とは

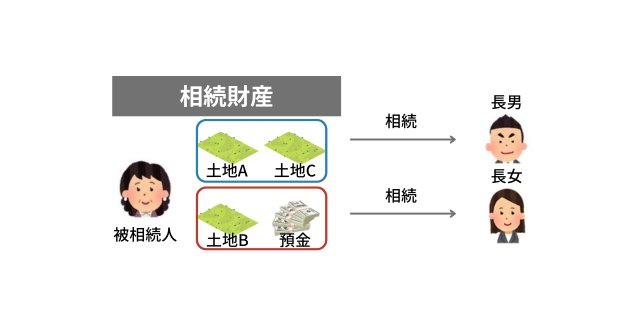

分割相続とは、被相続人の遺産を複数の相続人が分け合う相続方法を指します。

相続人が2人以上の場合、遺産は当初、相続放棄した人を除くすべての相続人で共有します。

たとえば遺産が車1台と土地1つ、相続人が2人の場合、車と土地それぞれを相続人2人で共有します。

この共有は、あくまで遺産分割協議を終えるまでの暫定的な状態です。

相続人全員の合意で共有状態を解消し、最終的に1人が車全部、もう1人が土地全部など、遺産ごとに相続する人を決めて分配できます。

遺産の分配を受けた各相続人は、自己の財産として自由に活用できます。

単独相続と分割相続の違い

複数人で遺産を分配する分割相続に対し、相続人が1人の場合を単独相続といいます。

単独相続は相続放棄・相続欠格・相続廃除などで相続人が1人になった場合も含みます。

原則として1人の相続人がすべての遺産を受け継ぐため、遺産分割協議は不要です。

一方、分割相続は各相続人の法定相続分を尊重しつつ、相続人間で分割方法を協議しなければなりません。

分割相続の種類

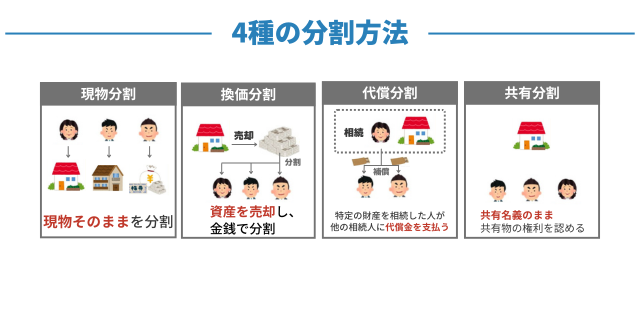

分割相続では、遺産の分割方法が主に4種類あります。

それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。

現物分割

現物分割とは、それぞれの遺産をそのままの形(現物)で各相続人に分ける分割方法です。

たとえば土地と建物、株式が遺され、相続人A、Bがいた場合、土地と建物を相続人Aに、株式を相続人Bに分配させます。

現物分割のメリット

現物分割のメリットは以下の通りです。

- 遺産ごとに各相続人が取得するため、シンプルでわかりやすい

- 遺産の売却が不要であるため、比較的早く分割できる

現物分割のデメリット

現物分割のデメリットは以下の通りです。

- 各相続人の相続割合に応じた分配にならない場合、不公平感が生じる可能性がある

換価分割

換価分割とは遺産を売却し、その金銭を相続人間で分ける分割方法です。

たとえば相続人2人で遺産が不動産のみの場合、不動産を1,000万円で売却し、売却代金を相続人2人にそれぞれ500万円ずつ分配します。

換価分割のメリット

換価分割のメリットは以下の通りです。

- 現金化によって分配が容易になり、法定相続割合で公平に分配できる

換価分割のデメリット

換価分割のデメリットは以下の通りです。

- 遺産の売却に時間とコストがかかる

- 遺産の市場状況によっては、売却時に遺産の価値が下がる可能性がある

- 遺産を現状のままにしておけない

代償分割

代償分割とは、一部の相続人が法定相続分以上の遺産を取得する一方で、代償金を支払う分割方法です。

遺産の代わりとして他の相続人へ取得した法定相続分以上の財産価値に相当する金額を支払います。

たとえば、遺産が評価額3,000万円の土地のみで、相続人が子A、Bの2人の場合で、Aが土地を取得する代償分割の場合を考えてみましょう。

Aは取得した土地の代わりに、Bに1,500万円を代償金として支払います。

代償分割のメリット

代償分割のメリットは以下の通りです。

- 遺産の多くが不動産の場合に、公平を保ちつつ遺産を分割できる

- 遺産に現預金がなくても不動産を残せる

- 不動産の共有状態を回避できる

代償分割のデメリット

代償分割のデメリットは以下の通りです。

- 遺産を取得する相続人は代償金を支払う必要があるため、資金を確保しておかなければならない

- 不動産の評価額について、相続人間の合意を得られないと実行が難しい

共有分割

共有分割は、遺産を相続人全員で共有する分割方法です。

共有分割によって、一時的な遺産の共有状態から確定的な共有関係となります。

たとえば、遺産が土地と株式、相続人がA・B・Cの3人の場合、土地と株式それぞれがA・B・Cの共有となります。

共有分割のメリット

共有分割のメリットは以下の通りです。

- 遺産がそれぞれの相続人の共有となり、不公平感がない

共有分割のデメリット

共有分割のデメリットは以下の通りです。

- 財産の管理や処分に、共有者の関与や合意が必要となる

- 共有者に相続が発生すると、共有者が増加する

- 共有者が自分の持分を第三者に売却・譲渡すると共有者関係に第三者が入り、管理や処分が困難となる

分割相続の方法の決め方

遺言書がある場合は、原則として遺言書に従って遺産を分割します。

ここからは遺言書があり・なしの場合、揉めた場合について見ていきましょう。

遺言書による分割

遺言書には生前の被相続人の意志が記されているため、有効な遺言書が存在している場合は遺言書の内容通りに分配されます。

しかし、遺言書があっても以下の場合は遺産分割協議を行わなければなりません。

- 遺言書に記載されていない遺産がある場合

- 遺言書が相続人等に包括的な割合で分配する内容の場合

- 遺言書と違う内容で分割を行いたい場合

- 遺言書が無効な場合

包括的な割合とは、全財産を長男Aと長女Bに2分の1ずつといった分け方です。

遺産分割協議による分割

遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議で遺産の分割方法を決めて分配を行います。

現物分割、換価分割、代償分割、共有分割のいずれか、または組み合わせにより分割方法の決定をします。

分割方法は、以下の内容を考慮して決めましょう。

- 遺産金額や換金性などの遺産の内容

- 各相続人の法定相続割合

- 各相続人と遺産の関係性

- 各相続人の資金力

各相続人と遺産の関係性とは、被相続人の自宅に同居している配偶者相続人や代々受け継いできた土地などです。

なお、相続税の申告が必要な場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内が申告期限です。

税理士のアドバイスを受けた上で、期限内に分割方法を決定しましょう。

また、相続人の中に未成年者やその親権者、意思能力に支障のある人がいる場合、本人にかわって特別代理人や成年後見人等の法定代理人が遺産分割協議に参加する必要があります。

遺産分割協議が成立したら、相続人間での合意内容を遺産分割協議書として残しましょう。

遺産分割協議が不成立の場合の対処方法

相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合、裁判所における解決を目指します。

- 遺産分割調停

- 遺産分割審判

遺産分割調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員が間に入り、すべての相続人の話を聞き取り話し合いでの合意を目指す手続きです。

裁判所の関与のもとに話し合うため、当事者同士が直接話をするよりも冷静に話し合いができるでしょう。

遺産分割調停でも合意に至らなければ、自動的に遺産分割審判に移ります。

遺産分割審判は、話し合いでなく裁判官が決定を下す手続きです。

提出資料や証拠、相続人の希望などをもとに調査を行い、家庭裁判所の裁判官が遺産分割方法を指定する審判をします。

審判で確定した内容は、強制執行の対象です。

分割相続でよくあるトラブル

分割相続では、以下のようなトラブルが発生しがちです。

- 遺産分割協議を進められない

- 資金不足により代償分割できない

- 協議がまとまらずに控除・特例を利用できない

それぞれのトラブルの内容を詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議を進められない

遺産分割協議は、相続人全員の参加や実印の押印が必要です。

行方不明や未成年者などの相続人がいる場合、原則として家庭裁判所で代理人を選任しなければなりません。

相続人全員が健在でも、遺産の内容がわからない場合や分割方法で対立している場合、遺産分割協議が進められません。

分割方法では、不動産を売却して換価分割するか、そのまま残して現物分割するかなど、意見が分かれるケースもあるでしょう。

遺産分割協議書は不動産の名義変更や金融機関などの相続手続きで必要です。

そのため、遺産分割協議が進められないと相続手続きが滞ってしまう恐れがあります。

資金不足により代償分割できない

代償分割の場合、遺産の内容によっては代償金が高額になり、相続人が支払えないケースがあります。

たとえば財産的な価値が高い車や不動産の場合、代償金も高額になります。

代償分割をするときは、事前に財産の評価額や代償金を支払う相続人の資金余力を確認しなければなりません。

たとえば不動産の場合、不動産会社の査定額などを参考にするのが一般的です。

周辺環境の整備で取得時より土地の価格が上昇していると、必要な代償金も増えるため注意しましょう。

代償金の支払いが困難な場合、換価分割する、土地を分筆する、双方の合意で代償金を分割払いするなどの方法があります。

協議がまとまらずに控除・特例を利用できない

被相続人が亡くなった後、遺族の生活のために相続税を軽減する制度があります。

具体的には、以下のような制度です。

配偶者の税額軽減

夫婦の一方が亡くなり、配偶者が遺産を相続した場合、「1億6,000万円」または「法定相続分」までを上限として相続税が非課税となる制度です。

小規模宅地等の特例

被相続人や生計を同一にしていた人が住んでいた土地など、一定の要件を満たす場合、相続税が課税される評価額を最大80%減額できる制度です。

どちらも相続税の申告が必要となるため、遺産分割協議が確定していなければ相続税の軽減を受けられません。

遺産分割協議をスムーズに行うコツ

できる限り無用な争いを避け、遺産分割協議をスムーズに進めるためには、以下のポイントを押さえましょう。

- 遺言書を作成しておく

- 生前から相続の話をしておく

- 相続人・遺産を確定する

- 弁護士に相談する

それぞれのコツを詳しく解説します。

遺言書を作成しておく

相続発生時に遺言書があれば、被相続人の想いを相続人に伝えられます。

相続人としても被相続人の意思を確認した上で遺産を分けられるため、争いの回避につながります。

生前から話をしておく

相続が発生する前からどのような遺産があり、誰にどのように受け継いでほしいか想いをご家族に伝えておくのは、実は大切な相続対策です。

財産が少ないし家族仲もよいから揉めないと思っていても、相続が発生すると揉めてしまうケースがあります。

まずは、雑談の延長程度から話をはじめるのもよいかもしれません。

なお最近はデジタル資産の登場により、相続人が被相続人のパソコンやスマートフォンを操作せざるを得ない場合があります。

ロック解除やアプリのパスワードなどを書いたメモを、家族が発見しやすい場所にしまっておきましょう。

相続人・遺産を確定する

遺産分割協議には、遺産の全容を把握したうえで相続人全員の合意が必要です。

したがって、法定相続人・遺産を明確にする作業は必要不可欠です。

法定相続人を確認するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍や、必要に応じて子、親、兄弟姉妹などの戸籍を収集しなければなりません。

また、分配する必要がある遺産を確定させるため、財産の調査を行います。

相続ではプラスの財産以外のマイナスの財産(借金等)も遺産の対象です。

遺産の主な調査方法は、以下の通りです。

| 主な財産 | 確認する書類等 |

|---|---|

| 不動産 | 権利証(登記識別情報通知)、固定資産税納税通知書、土地家屋名寄帳、不動産登記簿 |

| 金融資産 | 預貯金通帳、キャッシュカード、取引報告書 |

| 借金 | 借用書、計算書、請求書 |

遺産は目録にしておくと、遺産分割協議の際に把握がしやすくなります。

また、不動産・有価証券といった評価額に疑いがでそうな遺産は、早めに専門家に相談しましょう。

弁護士に相談する

複雑になりがちな遺産分割においては、専門家のアドバイスを受けながら進めるとスムーズな遺産分割ができるでしょう。

また相続人と連絡が取れない、どこにいるのかわからない、揉めそうなどの場合は早めに弁護士への相談をおすすめします。

まとめ

遺産分割のときに相続人同士がトラブルになってしまい、相続手続きを進められないケースは珍しくありません。

相続では不動産などの高額な財産の分配を話し合うため、相続人同士の心情的な対立が生まれやすくなります。

相続人同士がもともと不仲である場合や不平等な分配を主張する相続人がいる場合、揉める可能性はさらに高くなるでしょう。

相続が開始すると、関係先への連絡や葬儀などで繁忙になり、話し合いに十分な時間をとれない可能性もあるかもしれません。

いざ相続が開始したときに遺産分割を円滑に進められるよう、弁護士と相談して事前に準備を進めておきましょう。