この記事でわかること

- 長男が遺産を独り占めできるのか

- 長男が遺産を独り占めしたときの対処法とは

遺産相続が開始した後、遺言書の指定がないときは、遺産分割協議による相続人間の話し合いで遺産の分割方法が決められます。

一方で、相続は一般的に不動産など高額な財産の承継に関わるため、相続人の一部が独り占めしようとするケースもあるでしょう。

たとえば長男が遺産を独占しようとしても、他の相続人の権利は法律上で一定の保護がされているため、原則として認められません。

遺産を独占されそうになった場合、まずは弁護士と相談し、法定相続分や遺留分を主張するなどの方法で対処しましょう。

ここでは、相続の基礎知識や長男が遺産を独占しようとしている場合の対処法などをご紹介します。

目次

【原則】法律上は長男が遺産相続の独り占めはできません

次男や三男も相続人としての権利を持っているため、原則、相続人の一人が遺産を独り占めできません。

かつて日本には「家督制度」と呼ばれる遺産相続のルールがありました。

家督相続とも呼ばれた家督制度は、遺産は家督相続人(長男)がすべて相続する制度でした。

現在の日本において家督制度はすでに廃止されており、民法で定める法定相続分によって相続人同士の遺産相続分が決められています。

ただし、相続人が一人の場合や遺言・全員合意がある場合など、事案により独占的な取得が成立することがあります。

子ども同士(兄弟姉妹)で遺産を相続するときの基礎知識

兄弟で遺産相続するときに、誰がどれだけ相続できるのかわからないケースもあるでしょう。

ここでは被相続人の子ども同士で相続する場合を前提に説明します。

法定相続人とは

法定相続分とは、民法第900条で定められた遺産の相続人となる人とその相続割合です。

相続人となる人や相続割合は、一般的に遺言書の指定や相続人同士の遺産分割協議による合意で決められます。

遺言書の指定や遺産分割協議による合意がされていない場合、民法上の法定相続分が適用されます。

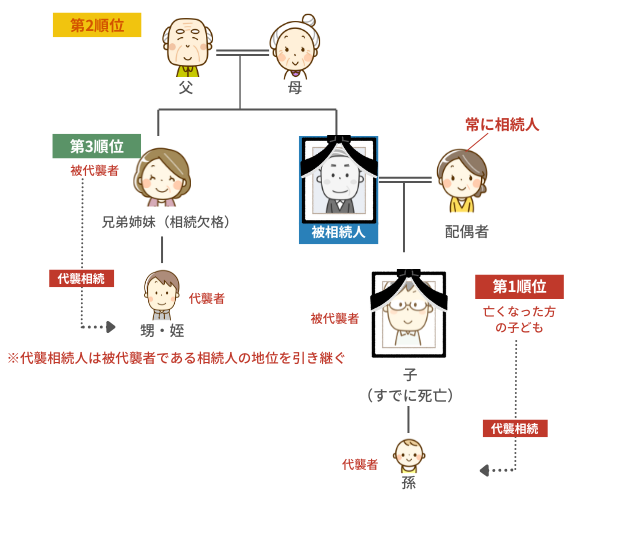

法定相続人として定められているのは、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹です。

配偶者は原則として常に相続人となり、子ども、父母、兄弟姉妹は以下の順位で最も高い者が相続人となります。

- 第1順位:子ども

- 第2順位:父母

- 第3順位:兄弟姉妹

相続人となる子どもが被相続人より前に死亡している場合や、相続欠格、相続排除に該当する場合、孫が地位を承継して代襲相続人となります。

孫が死亡しているときはひ孫以降に再代襲できますが、兄弟姉妹のときは甥姪までしか代襲できません。

法定相続分とは

民法では、法定相続分は次のように定められています。

| 法定相続人 | 法定相続分(目安) |

|---|---|

| 配偶者:子ども(第1順位) | 1:1 |

| 配偶者:父母(第2順位) | 2:1 |

| 配偶者:兄弟姉妹(第3順位) | 3:1 |

※被相続人の法律上の婚姻による配偶者は常に相続人になる

※法定相続人や法定相続分には例外や調整が入る場合がある

民法で定める法定相続分では、子ども同士の相続割合は基本的に平等であり、家督制度のように長男の優先はされません。

子どもが3人いる場合は3人で平等に遺産分割し、子どもが2人いる場合は2人で平等に遺産相続します。

事例

たとえば、父親が亡くなり、長男と次男、被相続人の配偶者(母親)が相続人になったとします。

配偶者の遺産相続分は、原則として遺産の1/2です。

長男と次男は子どもですから、遺産相続分は2人合わせて1/2になります。

このとき、長男が「自分は長男だから遺産はすべて自分が相続するべきだ」と主張しても、基本的に許されません。

母親と次男にも相続分があるため、配偶者が1/2、長男が1/4、次男が1/4を相続します。

法定相続分は、遺産相続で揉めたときや法律通りに遺産分割するとき、遺産分割の基準が欲しいときの「遺産分割の目安」です。

遺言書や遺産分割協議によって、法定相続分以外の割合で遺産を分けても差し支えありません。

関連記事

遺留分とは

遺留分は、民法によって保証された最低限の相続割合です。

たとえば遺言書が「長男にすべての遺産を相続させる」内容だったとしても、他の相続人は遺留分で保証される額を請求できます。

遺留分は法定相続人のうち、配偶者、子ども、父母に認められますが、兄弟姉妹には認められません。

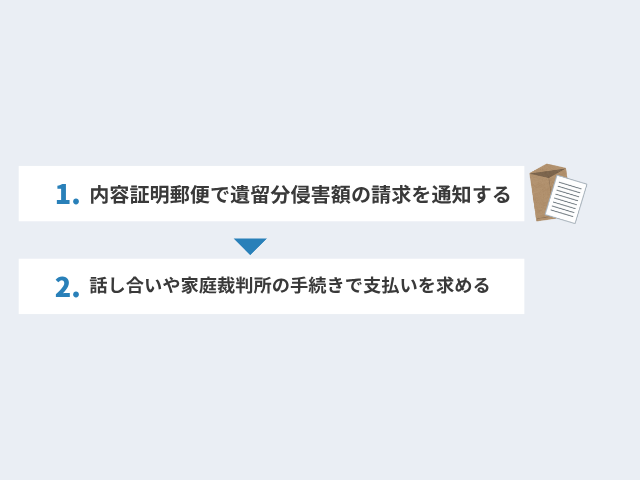

遺留分を侵害された相続人は、以下の流れで遺留分侵害額請求ができます。

①内容証明郵便で遺留分侵害額の請求を通知する

相続人を確定した後、遺産総額と自身の遺留分を算定し、不足額を内容証明郵便で請求しましょう。

②話し合いや家庭裁判所の手続きで支払いを求める

まずは話し合いで解決をめざし、解決が難しいときは裁判所の調停や訴訟の手続きで支払いを求めます。

遺留分侵害額請求には法律上の時効があるため、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

遺産分割の流れ

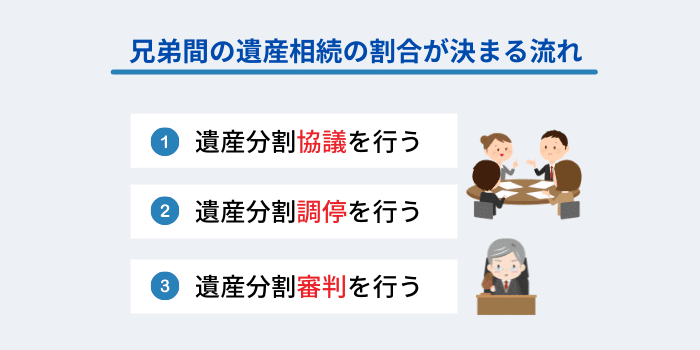

兄弟間で遺産分割を決める場合は、まず遺産分割協議を行います。

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割の方法を決める話し合いです。

遺産分割協議では相続人全員の同意が必要で、仲の悪い相続人や連絡のつかない相続人がいたとしても外せません。

遺産分割協議で遺産分割の方法が決まれば、その内容を遺産分割協議書にまとめて、各種相続手続きを行います。

遺産相続では、遺産の取り分をめぐって揉めるケースが少なくありません。

遺産分割協議で相続人全員の同意を得られなかったら、裁判所の「遺産分割調停」を利用します。

調停とは、調停委員など専門家のサポートを受けながら、遺産分割を話し合いにより解決する手続きです。

遺産分割調停で解決しなかったときは、「遺産分割審判」を利用します。

遺産分割審判は、遺産分割について、法律の専門家である裁判官の判断を仰いで紛争を解決する制度です。

遺言書があった場合は、兄弟間の遺産分割の流れが異なります。

基本的に遺言書の指示通りに遺産を分割するため、自筆証書遺言など検認が必要な形式では検認手続を行い(公正証書遺言は不要)、遺言書の内容を確認して遺産分割を進めます。

遺産相続時に長男が独り占めできるケース

遺言書や遺産分割協議では、法定相続分と異なる遺産分割もできます。

長男が遺産相続で遺産を独り占めできるのは以下の3つのケースです。

長男が遺産を独り占めできるケース

・相続人が長男しかいなかった

・被相続人が遺言書で指定していた

・相続人全員で遺産分割協議をした

(1)相続人が長男しかいなかった

遺産相続で相続人が長男しかいないケースがあります。

戸籍を調査しても他の相続人がおらず、長男が唯一の相続人であると確認できた場合の事例です。

事例

父親が亡くなり、遺産を分割するケースです。

長男には母親(父親の配偶者)と弟(次男)がいましたが、父親より先に亡くなっています。

次男は結婚もしておらず、子どももいませんでした。

念のために相続人の調査も行いましたが、相続人は見つかりません。

弁護士にも戸籍などを丁寧に確認してもらいましたが、相続人として存在し、存命なのは長男だけのようでした。

よって、唯一の相続人である長男が、独り占めの意思の有無に関わらず遺産をすべて相続します。

(2)被相続人が遺言書で遺産相続分を指定していた

被相続人が遺言書を残しており、遺言書で長男に遺産をすべて相続させる旨を指定していたケースでも、原則として長男が独り占めできます。

被相続人は相続後(死後)に自分の財産を自由に処分できません。

その代わりに遺言で意思を表明し、自分の財産であった遺産を自分の意思に沿って分割します。

「長男に遺産をすべて相続させる」と指定があれば、遺産はすべて長男が相続します。

ただし、「遺留分」に注意が必要です。

事例

父親が遺言書で遺産をすべて長男に相続させる旨を指定しました。

遺産は預金に不動産、有価証券などです。

法定相続人に母親(配偶者)、長男、次男といた場合、長男が遺産をすべて相続すると、配偶者と次男の取り分はゼロです。

仮に母親が父親名義の実家で生活し、父親の収入で生活していたときは、母親の生活が困窮する可能性があります。

相続でひとりに遺産が集中して、他の相続人が生活基盤をすべて奪われないように遺留分の制度が定められています。

遺留分を持つ相続人は遺留分を侵害した受遺者に遺留分を渡してもらうための遺留分侵害額請求を行い、受遺者等に金銭の支払いが求められるのが原則です。

請求の可否や期限は、事案によります。

(3)相続人全員で遺産分割協議をして決めた

遺産分割協議で相続人の誰かに相続人全員の意思で遺産を集中させたり、特定の遺産のみ特定の相続人が引き受けたりもできます。

事例

たとえば、長男と次男が相続人で、実家と100万円の預金を遺産分割するとします。

長男と次男が法律通りに遺産分割すると、預金は50万円ずつ、不動産も持分1/2ずつです。

しかし、長男と次男は遺産分割協議を行い、預金と不動産を長男がすべて遺産相続すると決めました。

遺産分割協議で相続人全員が合意すると、相続人たちが自由に遺産を分割できます。

遺産分割協議によって、すべての相続人の合意で長男が遺産相続を独り占めする取り決めをしたときは、長男がすべての遺産を受け継ぎます。

遺産分割協議では、相続人ひとりの主張で遺産をすべて我が物にはできません。

相続人の誰かひとりでも反対すれば、長男が遺産を独り占めは不可能です。

「親の面倒は見るから」とすべて長男が相続したときのよくあるトラブル

長男がすべての遺産を相続するとき、問題が発生するケースは少なくありません。

ここからは、よくあるトラブル事例を解説します。

親の面倒を途中で見なくなる

親の介護を理由に遺産を独占しようとする場合、途中で親の面倒を見なくなってしまう可能性があります。

想像以上に介護が大変だったケースや、遺産のみが目的であり介護はできる限り避けたいと考えているケースもあるでしょう。

長男が親の面倒を見なくなると、次男や他の親族に介護の負担がかかるかもしれません。

長男に介護をしてもらうには、介護記録や領収書を確認する、家族LINEで報告してもらうなど、任せきりにせず報連相をしてもらう必要があります。

客観的な資料があると、話し合いで長男に介護をしてもらうときにも納得してもらいやすくなるでしょう。

話し合いでの解決が難しい場合、裁判所での調停や審判の手続きを行い、判断を求めます。

財産を使い込む

親の死亡前後に預貯金から多額の引き出しがあり、使途不明である場合などは、遺産を独占した長男が私的に使い込んでいる可能性があります。

長男が親の生前から財産を使い込んでしまうと、介護費用が不足する恐れがあるかもしれません。

相続開始後に他の相続人から遺留分侵害額請求をするときも、遺産総額が少なくなるため遺留分として請求できる額が減少します。

遺産の使い込みは、入出金履歴が重要な証拠です。

遺産を使い込んでいる可能性が高い場合、弁護士から金融機関に長男の預貯金口座の任意開示要請をすると、取引履歴を確認できるケースがあります。

長男との話し合いで解決できない場合、開示された資料をもとに裁判所での調停や審判などの手続きで返還を請求しましょう。

財産内容を開示しない

遺産分割をするときは、相続人同士が協力して相続財産を漏れなく遺産目録にまとめなければなりません。

一方で、長男が遺産を独占したいときは財産内容を開示せず、秘密裏に使い込むケースもあるでしょう。

長男が財産内容を開示しない場合、まずは話し合いで提示してもらうように説得します。

話し合いをしても財産内容を開示しないときは、内容証明郵便で以下のような項目を記載した開示要求書を送付しましょう。

- 通知年月日

- 相手方の相続人氏名

- 通知人の氏名

- 被相続人の氏名

- 相続手続きのため、遺産や遺言書の有無の開示を要求する

- 遺産の保管状況や消費があったときの使途の明示

- 開示期日

- 期日までに開示しない場合、家庭裁判所に調停の申立をする

遺産を独り占めされたときの対処法 まずは弁護士へ

長男に遺産を独占されたときは、以下のポイントを意識しながら対処法を弁護士に相談しましょう。

現状整理する

有効な対処法を検討するには、事実関係の正確な把握が必要です。

相続人を確定させるための戸籍や、財産を確認するための通帳コピー・不動産登記簿・有価証券などを提出しましょう。

資料を証拠としてまとめる

長男との交渉や裁判所に提出する資料として使用するため、通帳コピーなどの証拠は整理しておきましょう。

話し合いが難しいときは裁判上の調停や審判も検討する

話し合いでの解決が難しいときは、裁判所の調停や審判が解決方法となります。

弁護士に依頼すると、次章以降で解説するように様々なメリットがあります。

弁護士のサポート内容

弁護士に依頼した場合、たとえば以下のようなサポートを受けられます。

| サポート内容 | 具体例 |

|---|---|

| 遺留分侵害額の請求 | ・相続人や相続財産を確定し、遺留分となる額を算定する。 ・内容証明郵便を作成し、遺産を独占する相続人へ遺留分侵害額を請求する。 |

| 相手方との交渉 | ・依頼人を代理して遺産を独占する相続人と交渉する。 ・遺産を浪費していた場合、返還を請求する。 |

| 裁判上の手続きの代行 | ・調停や訴訟の手続きを行うため、申立書を作成し、期日に出廷する。 ・勝訴した場合、強制執行の手続きで遺産の独占を防ぐ。 |

遺留分侵害額が支払われた場合、原則として相続税の修正申告なども必要です。

VSG弁護士法人では、VSG税理士法人と連携して相続税の申告をサポートします。

弁護士に依頼するメリット

次男や三男など他の相続人が「独り占めは許されない」と主張しても、長男は聞く耳を持たないケースがあります。

弁護士が第三者として長男と話し合うと、一般的に資料の開示や条件の交渉などが円滑に進みやすくなります。

相続人同士の話し合いでは感情的になってしまうケースも多く、弁護士から法的な根拠を持って遺産分割を交渉してもらえるのも大きなメリットです。

もし専門家を探しているときは、VSG弁護士法人にご相談ください。

実績豊富な担当者が、あなたに寄り添った対応をいたします。

遺産相続の長男の独り占めを避けるためにできること

親の生前から長男が遺産を独り占めする兆候があれば、あらかじめ独り占めを避けるために対策しておきましょう。

対策しておけば、いざ遺産相続となった際に、長男が容易に遺産を独り占めできなくなります。

遺言書を作成してもらう

対策のひとつとして、父母に遺言書を作成してもらう方法があります。

基本的に遺言書の内容に沿って遺産分割が行われるため、長男が遺産を独占できず、他の相続人の遺留分にも配慮した内容の遺言書を作成してもらいましょう。

両親の介護を相続人全員でサポートする

父母の生活や介護に次男や三男なども関与する方法もあります。

長男が「介護は自分がする」と父母の生活や介護をしていた場合、父母の財産管理なども主に長男が行っている場合が多いでしょう。

財産管理のときに私的な使い込みをするだけなく、介護や生活のサポートを理由に遺産の独り占めを主張するケースがあります。

長男がひとりですべてしたのではなく、次男や三男も介護や生活サポートをしていた場合、遺産分割時の交渉がしやすくなるでしょう。

また「寄与分」も主張ができる可能性があります。

寄与分とは、介護などに尽力した相続人に対して遺産を上乗せして評価する制度です。

なお、相続人でない親族が長期の看護などを行った場合、事案によっては特別寄与料が問題となる可能性があります。

遺産相続で長男の私的な流用などが発覚したら、早い段階で弁護士に相談してください。

まとめ

長男が遺産を独占しようとしても、他の相続人も遺産を相続する権利を持つため、原則として認められません。

一方で、遺言書の指定や遺産分割協議による合意など長男が単独で相続できる方法もあります。

遺産分割で揉める兆候があるときは、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

法的な対応はVSG弁護士法人、相続税はVSG税理士法人が親身になってサポートします。