この記事でわかること

- 兄弟の遺産の相続権利が発生するケースについて理解できる

- 相続放棄の期限がわかる

- 兄弟が亡くなってから10年後でも相続放棄が可能なケースがわかる

どんな場合に、被相続人(故人)の兄弟に相続権利が発生するのでしょうか。

また、相続放棄をするメリット・デメリット、相続放棄するには、いつまでに申立てをしなければいけないかを解説します。

相続放棄は、いつでも自由にできるわけではありません。

兄弟の遺産の相続放棄について、順に確認しましょう。

目次

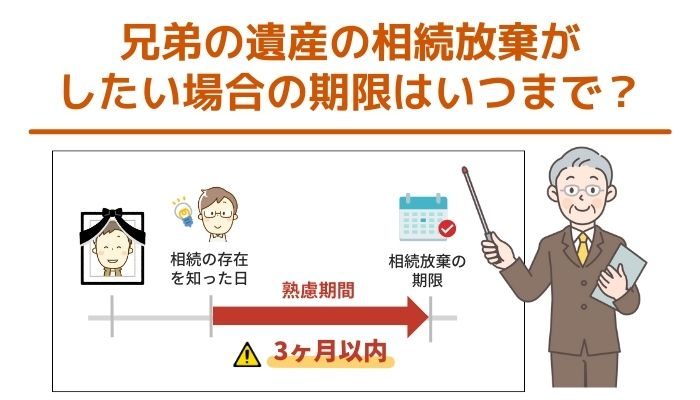

兄弟の遺産を相続放棄する期限は3ヶ月

相続放棄する場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算して3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請する必要があります。

兄弟の遺産を相続放棄する場合の期限も同じく3ヶ月以内です。

この期間のことを「熟慮期間」といいます。

民法は相続人に、相続の選択をするために、相続財産の状況を調査して損得を考え「相続(単純承認)」「相続放棄」「限定承認」のいずれかの選択をする期間を与えています。

熟考期間の3ヶ月間は短い

3ヶ月は、意外とあっという間に経過してしまいます。

故人と生前、親交が深く、財産状況についても熟知している場合はよいですが、どのようなプラスの遺産があって、どのようなマイナスの遺産があるかを把握できていない場合は、調査に時間を要することもあるので注意しましょう。

なお、調査のために熟慮期間の延長が必要であれば、その旨を家庭裁判所に申し立てて伸長することができます。

相続放棄できなくなることも

相続放棄を検討する際に注意すべき点は、熟慮期間中の相続財産の管理についてです。

相続放棄を検討中の場合、相続放棄が認められるためには、単純承認事由がないことが必要となります。

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合は、単純承認したとみなされ、相続放棄することができなくなります。

例えば、相続財産である家屋を売却してしまうと、相続(単純承認)したとみなされます。

しかし、家屋を修繕する等の保存行為であれば、単純承認には該当しないとされています。

いずれにしても、相続放棄を検討している熟慮期間中の3ヶ月は、相続財産の処分・変更については行わないように注意しましょう。

相続放棄の期限の起点はが開始するのは【相続を知った日】

相続放棄などを検討する熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときを起点にスタートします。

ちょっと難しいですが、故人が亡くなった日ではありません。

故人が亡くなった日に連絡を受けた場合は、この日が「自己のために相続の開始があったことを知った日」となりますが、例えば、故人と疎遠の為、故人が亡くなって1ヶ月後に連絡を受けた場合は、この連絡を受けた日が、相続を知った日となります。

「法を知らなかった」は通じない

亡くなったことの事実のほかに、「被相続人(故人)との身分関係を知ったとき」からスタートするという要件もあります。

例えば、故人の兄弟の場合、故人に子供がおらず、両親も既に亡くなっているという事実を知っていたときは、故人の亡くなった事実を知ったときから、熟慮期間はスタートします。

故人が亡くなったことによって、自身が相続人になるという事実を知り得たということです。

熟慮期間の起点や3ヶ月という期間、また相続関係(自身が相続人となるかどうか)については、法律に規定されており、この法律を知らなかったという理由では、相続放棄の申立て期限を過ぎたことの正当な理由として認められませんので、ご注意ください。

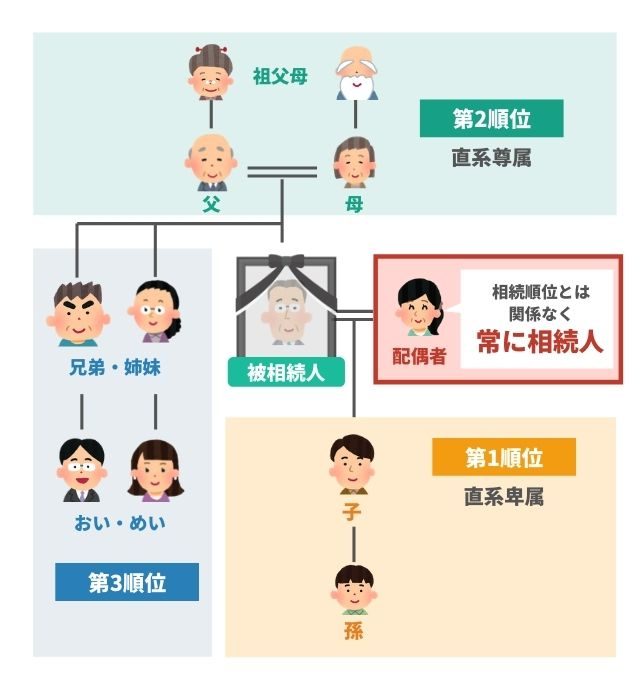

兄弟の遺産の相続権利が発生するケース

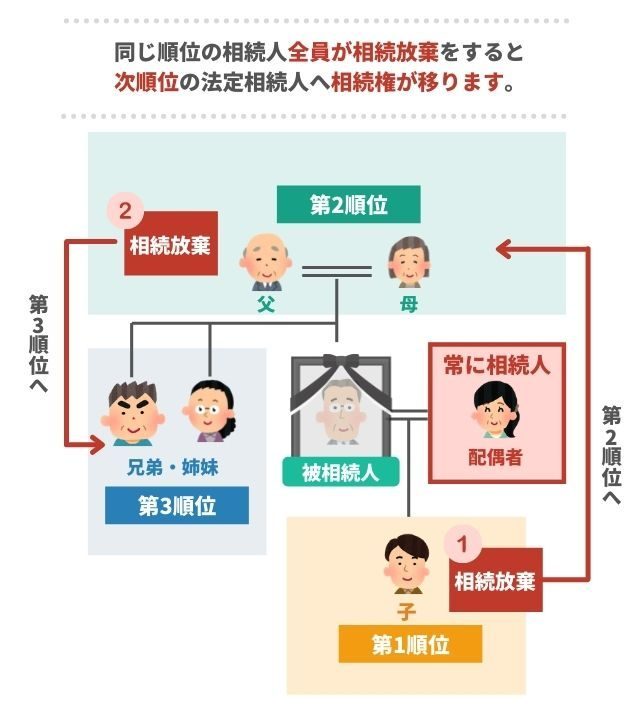

兄弟の遺産の相続権利が発生するケースは、大きく2つあります。

1つ目は、兄弟(故人)に子がおらず、両親もすでに亡くなっているケース。

2つ目は、兄弟(故人)の子が相続放棄し、両親がすでに亡くなっているか、両親も相続放棄をしたケースです。

相続には優先順位がある

ここで、相続について少し説明したいと思います。

相続人の優先順位や相続する遺産の割合は、法律で定められています。

たとえば故人の配偶者は、常に相続人になります。

そして、配偶者以外の人は、次の順位に従って相続します。

まず優先されるのが第1順位です。

故人の実子や養子が対象で、配偶者がいる場合の相続分は、合計2分の1となります。

次に第2順位は、故人の両親や祖父母など目上の直系の血縁者(直系尊属といいます)が対象となります。

配偶者がいる場合、直系尊属の相続分は、合計3分の1となります。

第3順位は、たとえば故人に子どもも直系尊属もいないときは、故人の兄弟姉妹が対象となり、配偶者がいる場合、兄弟姉妹の相続分は合計4分の1となります。

相続放棄によって兄弟に権利が回ってくる

ここで、兄弟姉妹に相続権利が発生するケースに戻ると、1つ目のケースでは、兄弟の相続順位第3位が適用された場合で、2つ目のケースでは、相続順位第1位の子、第2位の両親等(直系尊属)が相続放棄し、兄弟に相続権利が回ってきたという場合になります。

期限切れでも相続放棄申し立てができるケース

3ヶ月の熟慮期間の期限を過ぎてしまった場合、相続放棄が全くできなくなるという訳ではありません。

判例の考え方によれば、期限切れでも、被相続人(故人)に相続財産が全くないと信じていて、そのような誤信に相当な理由がある場合には、例外的に相続放棄の申述が受理されることとなります。

被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、民法第915条の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算する。

(最高裁判決昭和59年4月27日民集38巻6号698頁)

引用:最高裁判所

単純に期限を忘れていたというのは無理ですが、期限を過ぎても相続放棄を申し立てることができるケースもありますので、あきらめずに弁護士等に相談することをおすすめします。

5年後・10年後の相続放棄は困難

5年後、10年後に相続放棄とは、どういった状態でしょうか。

例えば、被相続人(故人)が亡くなったのは10年前だとしましょう。

その後、先順位者の相続人が相続放棄している場合や、相続した人物が亡くなって、その新たな相続人が相続する数次相続などが発生すると、新たな相続人にとって面識のない被相続人(故人)の遺産を相続することになります。

この被相続人(故人)の遺産がプラスの遺産だけなら嬉しい限りですが、マイナスの遺産(借金など)があった場合、借金の債権者から返済を求められる場合があります。

そこで、この遺産を相続放棄したいと考えると、10年後の相続放棄となるわけです。

10年後でも相続放棄はできる

相続放棄は、原則としては被相続人(故人)が亡くなってから3ヶ月以内に行う必要がありますが、上記のような例ですと、被相続人(故人)が亡くなった事実も、自己に相続の開始があったことを知った事実も、借金の債権者からの請求で知ったわけですから、この日が熟慮期間の期限のスタートとなり、10年後の相続放棄が可能となります。

裁判所から照会書が届くことも

ただし、10年後の相続放棄の申請は、簡単ではありません。

まず、相続放棄の申請には、被相続人(故人)の住民票の除票が必要ですが、以前は保管義務が5年間であったことから、昔の除票が入手できない可能性があります。

保管義務は、令和元年6月20日施行の住民基本台帳施行令一部改正によって、5年間から150年間へと伸長されましたが、古い除票になると保管されていないこともあり得るわけです。

さらに、通常の相続放棄の申述書に加えて、3ヶ月以上経過した理由を説明する必要があり、上申書を作成し添付します。

合わせて、必要な書類(住民票の除票など)を添付できない場合は、その事情も記載するようにします。

申し立て後、記載内容について家庭裁判所から照会書が届く場合がありますが、この質問事項にも回答します。

そして、相続放棄が認められた場合は、相続放棄受理通知書が届きます。

複雑なケースの場合、自身で手続きを進めるのは困難ですので、専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリットは、明らかにマイナスのほうが多い場合、個人の借金などの負の遺産を相続しなくてよいということです。

例えば、5,000万円の価値のある土地家屋を相続したとしても、7,000万円の借金も相続してしまうと、土地家屋を処分しても、マイナス2000万円の借金が残ってしまいます。

相続放棄すれば、土地家屋も借金も相続しないことになりますので、マイナスが出ません。

逆にデメリットは、相続放棄をした後に思わぬプラスの遺産が見つかったとしても、相続できなくなってしまうということです。

一度相続放棄してしまうと、原則撤回できないので注意しましょう。

また、本人のデメリットというわけではありませんが、相続放棄した場合、他の相続人に迷惑をかける場合もあるため、事前に伝えるようにしてください。

まとめ

兄弟の遺産の相続放棄をしたい場合、期限は自己に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。

自身以外に相続人がいてその相続人が相続放棄している場合、限定承認はできないため、相続するか、相続放棄するかを3ヶ月以内に決めなければなりません。

被相続人(故人)のプラスの遺産だけではなく、マイナスの遺産(借金等)もしっかりと調べて判断するようにしましょう。

相続放棄の熟考期間は短いので、自分で被相続人の財産調査を行うと間に合わなくなる可能性もあります。

相続放棄を検討している方は、なるべく早めに相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。