この記事でわかること

- 養子縁組届の書き方とは

- 養子縁組届の訂正方法とは

養子縁組は、血縁関係のない養親と養子の間に法律上の親子関係をつくるための手続きです。

一般的な普通養子縁組では、養子縁組届を市区町村の窓口へ提出すると養子縁組が成立します。

養子縁組届には養親と養子に関する多くの記入欄があり、書き方がわからない欄もあるかもしれません。

記入欄への書き方や、記載内容を間違えてしまったときの訂正方法などは、この記事で紹介する記入例を基に確認しておきましょう。

ここでは、養子縁組の書き方や訂正方法などを解説します。

目次

養子縁組届を書くときの必要書類

普通養子縁組を行う場合、養子縁組届以外の必要書類は以下の通りです。

| 必要書類 | 概要 | 取得場所 |

|---|---|---|

| 届出人の本人確認書類 | マイナンバーカード、住民票など | 市区町村役場の窓口やHP |

| 養子及び養親の戸籍謄本 | 本籍地以外の市区町村に提出する場合のみ | 養子及び養親の本籍地の市区町村役場 |

| 養子縁組許可審判書の謄本 | 未成年者を養子にする場合 | 審判を行った家庭裁判所 |

| 養子縁組許可審判書の謄本 | 後見人が被後見人を養子とする場合 | 審判を行った家庭裁判所 |

| 外国の法律内容に関する資料 | 外国籍の子と養子縁組する場合 | 養子の本国の行政機関 |

養子が未成年の場合や後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可を取得後、審判を行った家庭裁判所に養子縁組許可審判書の謄本を請求します。

外国籍の子を養子とするときは、養子の本国法による保護要件も満たさなければなりません。

養子の子の国籍がある行政機関に確認し、保護要件を満たす証明書を発行できる場合は取得しましょう。

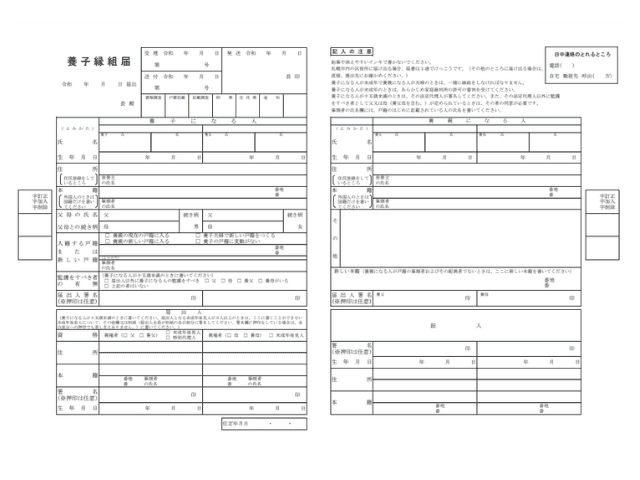

養子縁組届のひな形

養子縁組のひな形は、以下の通りです。

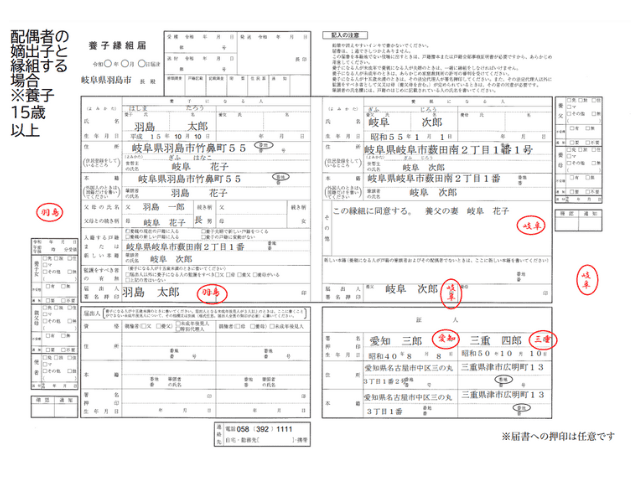

養子縁組届の記入例

養子縁組届の記入例は以下の通りです。

養子縁組届の書き方

ここからは養子縁組の書き方を項目ごとに解説していきます。

届出日・提出先

届出日は、市区町村役場に養子縁組届を提出する日を記載します。

届出日が養子縁組の日となるため、もし希望する日があればその当日に提出しましょう。

提出先は、養親または養子となる人の、本籍地もしくは住所地の市区町村役場です。

本籍地を選んだ場合は、その市区町村役場で取得できる戸籍謄本の提出が不要になります。

ただし、養子と養親の本籍地の市区町村が異なる場合は、提出先としなかった他方の戸籍謄本が必要です。

本籍地がわからないときは、住民票で確認しましょう。

提出先が決まったら、提出する市区町村の名称を記載します。

養子になる人

養子になる人の記載事項には、以下の項目が設けられています。

- 氏名

- 生年月日

- 住所

- 本籍

- 父母の氏名

- 続柄

- 入籍する戸籍または新しい本籍

- 監護をすべき者の有無

- 届出人署名

住所は住民登録をしている住民票の住所、本籍は養子縁組する前の現在の本籍を記載してください。

父母の氏名は父母が婚姻継続中の場合、父は氏名を記載する一方、母の姓は省略して名のみを記載して問題ありません。

入籍する戸籍または新しい本籍は、養子縁組後の状況に合わせて選択し、記載する必要があります。

わからないときは、役所の窓口で担当者に確認しながら記載しましょう。

養子になる人が15歳未満の場合、監護をすべき者の有無についても記載しなければなりません。

監護すべき人がいる場合はその人に、監護すべき人がいない場合はその選択肢にチェックを入れて提出します。

届出人

養子が15歳未満の場合、本人の意思のみで養子縁組ができません。

法定代理人として養子縁組を代諾する人が必要です。

通常、親権者である実父母が法定代理人として代諾し、養子縁組届の届出人となります。

ただし、次の場合は実父母だけでなく監護者の同意も必要です。

- 実父母の親権が停止されている場合

- 離婚などにより実父母の親権と監護権が別になっている場合

届出人の欄には、届出人となる法定代理人について次の項目を記載します。

- 資格

- 生年月日

- 住所

- 署名

- 本籍

- 連絡先

養子が15歳以上の場合、養親と養子本人が届出人となるためこの項目は記載不要です。

養親になる人

養子縁組により養親になる人は、下記の記載項目が設けられています。

- 氏名

- 生年月日

- 住所

- 本籍

- 新しい本籍

- 届出人署名

氏名欄には、養父と養母を記載する箇所があります。

両者がそろって養親になる場合は、両者の氏名や生年月日を記載してください。

未成年を養子とする場合、原則として夫婦共同で養子縁組をする必要があります。

例外として、配偶者の嫡出子を養子とする場合は夫婦の一方が単独で養子縁組できるため、養親になる人だけ記載します。

この場合は原則として縁組をしない他方の配偶者の同意が必要となるため、「その他」欄に「同意の旨の記載」をしなければなりません。

夫婦の一方が単独で養子となる場合も、配偶者の同意が必要となるため、「その他」欄に「同意の旨の記載」をする必要があります。

養親になる人が戸籍の筆頭者及びその配偶者でない場合、新しい戸籍が作られます。

新しい戸籍が作られる場合、新しい本籍となる住所を記載してください。

証人

養子縁組届を提出するときは、2名以上の証人が不可欠です。

証人となる条件は、養子・養親となる当事者以外の人で、かつ、成年(18歳)に達している人です。

証人となる人は、以下の項目を記載します。

- 署名

- 生年月日

- 住所

- 本籍

養子縁組届の訂正方法

養子縁組届に限った話ではありませんが、法的な書類を提出する際には、修正テープや修正液は使用できません。

修正テープや修正液を使うと、その書面は無効となってしまいます。

書き間違えてしまった場合には、二重線で誤記入を消し、その近くに正しい内容を記載しましょう。

二重線の近くには訂正印を押し、修正箇所が確実にわかるようにします。

訂正印がない場合には、フルネームの署名で対応できる場合もあります。

訂正方法に不安がある場合は、役所の窓口で確認してください。

養子縁組届の提出方法

養親縁組届は、養子または養親の本籍地あるいは住所地の市区町村に提出します。

養子縁組は、市区町村役場に養子縁組届を提出した日から有効です。

養子縁組には提出期限などが定められていないため、任意のタイミングで提出できます。

養子縁組届の取得や届出をするとき、手数料の支払いはありません。

しかし、提出書類となる戸籍謄本の取得は1通450円、住民票の写しの取得は1通300円かかります。

養子縁組届を書くときの注意点

法的な効力のある書類を作成するにあたり、以下の点に注意しましょう。

- 生年月日は西暦でなく年号を用いる

- 代筆も認められる箇所がある

- 押印は実印でなく認印で問題ない

それぞれの注意点を詳しく解説します。

生年月日は西暦でなく年号を用いる

養子縁組届には、養子となる者や養親となる者、証人の生年月日を記載しなければなりません。

記入する生年月日は、西暦ではなく年号を用いましょう。

年号を使う明確な根拠はありませんが、戸籍謄本などは年号を使って記載されているため、合わせる形になっています。

市区町村の公表している記載例にも、年号を使って記載されています。

代筆も認められる箇所がある

養子縁組届の記載は本人だけでなく、養子になる人や養親になる人以外の人が代筆しても、有効な届出となります。

ただし、原則として「署名押印」欄には、代筆は認められません。

病気や怪我などで署名できない場合は、書面にその事由を記載した上で代筆する方法が認められています。

押印は認印で構わない

2021年9月1日から、一部の法的な書類の押印が不要となる法改正が行われました。

養子縁組届の押印は不要とされたため、押印がなくても書類は受理されます。

もし押印する場合は、認印で問題ありません。

養子縁組届を書くときのよくある質問

養子縁組届を書くときのよくある質問は以下のとおりです。

- 再婚のときの養子縁組届の書き方は?

- 養子縁組届は誰が書く?

- 養子縁組をしても名字はそのままですか?

それぞれの質問に回答します。

再婚のときの養子縁組届の書き方は?

再婚相手の子どもとの養子縁組では、養子縁組届の提出先や様式などに違いはありません。

記載する内容について、以下の点に注意しましょう。

「父母の氏名」欄

子どもの実父母の氏名を記載します。

離婚した相手の姓が変わっている場合、現在の氏名を記載しましょう。

「入籍する戸籍または新しい本籍」欄

自分の戸籍に再婚相手と子どもが入るときは「養親の現在の戸籍に入る」、再婚相手と子どもの戸籍に自分が入るときは「養子の戸籍に変動がない」にチェックしましょう。

養子縁組届は誰が書く?

養子縁組届は、本人以外の方が代筆をしても有効に受理されます。

ただし、「届出人署名」欄は原則として本人が記載しなければなりません。

養子縁組は、相続時の遺産分割などに影響する重要な身分行為です。

署名欄は、本人の養子縁組の意思を確認するためにあります。

特段の事情がないにも関わらず代筆されている場合、本人の意思に基づかない養子縁組とみなされる可能性もあるため注意しましょう。

養子縁組をしても名字はそのままですか?

養子縁組をすると、養子の名字は原則として養親と同じ姓になります。

例外として、養子になる人が養子縁組前の婚姻により配偶者の名字へ変えているときは、その名字を継続します。

たとえば、「鈴木」姓の方が婚姻で「佐藤」姓に変わり、「田中」姓の養親と縁組したときは、姓は「佐藤」のままです。

一方で、「鈴木」姓の方が婚姻で姓を変えず、「田中」姓の養親と縁組したときは、姓は「田中」に変わります。

養親の姓に名字が変わるときは、配偶者の名字も同時に変わりますが、配偶者との子どもの名字は変わらない点に注意しましょう。

まとめ

養子縁組届は、養親や養子に関する事項を記入した後、市区町村役場に提出します。

養子縁組届には本人以外の方が代筆できますが、「届出人署名」欄は原則として本人が自署しましょう。

養子縁組をした後、相続トラブルや相続税の納付などで専門家のサポートが必要になる可能性があるかもしれません。

VSG弁護士法人ではお役様の“相談しやすさ”を大切に、親切かつ丁寧なサポートを実施しています。

弁護士との初回無料相談(60分間)を活用して、まずはお気軽にご相談ください。