この記事でわかること

- 養子縁組と相続権の関係について理解できる

- 養子縁組でもめないための対策が自分でできる

- 死後離縁の仕組みがわかる

死後離縁とは、養子縁組をした養親、養子のどちらが亡くなったときに養子縁組の関係を終了させる制度です。

死後離縁をすると、養親の実子である兄弟姉妹の相続権を失うことになります。

一方で、既に発生している養親や養子の相続権については、死後離縁をしても失うことはありません。

この記事では、死後離縁後の相続権について詳しく解説します。

目次

死後離縁とは

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが亡くなったときに、生きている人が養子縁組を解消する手続きです。

養親が亡くなってもは養子の地位には影響がないため、離縁しない限り養子縁組の関係が続くことになります。

なお、養子縁組は市町村役場への届出のみとなりますが、死後離縁は家庭裁判所への申し立てが必要になるので注意してください。

市町村役場へ離縁届を提出する前に、家庭裁判所の許可を得ておかなければなりません。

死後離縁のメリット・デメリット

死後離縁によって養子縁組を解消した場合、養親側との親族関係もなくなるため、以下のようなメリットがあります。

- 養親側の親族に対する扶養義務がない

- ストレスになっている親戚付き合いから解放される

- 養親側で発生した相続トラブルに関わらなくてよい

養親の親が生きており、介護や経済的な支援を求められた場合でも、死後離縁した後は扶養義務を負うことがありません。

法事や親族間のイベントに出席する必要もないので、親戚付き合いのストレスからも解放されるでしょう。

ただし、養親側の相続人にはなれないため、相続トラブルには巻き込まれることはありませんが、財産をまったくもらえないデメリットもあります。

死後離縁で養子縁組を解消した場合の相続権

養子縁組をすると、実の親子と同じ相続関係が発生しますが、様々な事情で養子縁組を解消したいこともあるでしょう。

養子縁組を解消する方法は、協議離縁、調停離縁、審判離縁、裁判離縁、死後離縁の5種類です。

養子縁組を解消すると、養子と養親という関係がなくなりますので、相続権もなくなります。

ただし、今までに発生した相続権については、影響がありません。

たとえば、養親が亡くなった後に、養子縁組を解消したとします。

養親が亡くなった時点で、養親についての相続権が発生していますので、亡くなった後に養子縁組を解消したとしても、相続権は消滅しません。

養親が、養父、養母といたとします。

養父が死亡した後、養父・養母との養子縁組を解消したとしましょう。

養父の分の相続権については、すでに死亡してしまっているので影響はありません。

養母がまだ生きている場合、養母の相続は養子縁組を解消した後の話になるので、相続権はなくなります。

ポイントは、すでに発生した相続に関しては、養子縁組の解消は影響しないということです。

相続発生後の養子縁組解消について

養親、養子のどちらかが死亡した後、生存しているもう一方が離縁を望む場合には、家庭裁判所に申し立てをし、許可を得た後で離縁することができます。

これを死後離縁と言います。

相続発生後の養子縁組解消は、死後離縁をすることになります。

すでに発生している相続権に影響はありませんし、死後離縁の後も相続人の地位に変化はありません。

死後離縁をすると、養親の親族との関係が解消されます。

つまり、養親の実子とは、今までは兄弟姉妹の関係だったわけですが、これが消滅することになるので、兄弟姉妹間の相続は発生しませんし、扶養義務もなくなります。

相続の権利と、扶養義務はセットで発生します。

養親と養子の関係は、相続権があるだけではなく、互いに親族としての扶養義務が発生します。

養親の親族についても同様です。

養子からすると、養親の親族が困っていたら、できる限りの範囲内で、扶養して、助けてあげる義務があります。

もし、養子縁組を解消するのであれば、相続権は消えますが、同時に扶養の義務も消滅します。

死後離縁よりも前に発生した相続権について相続したくない場合

死後離縁よりも前に発生した相続権について、相続したくない場合は相続放棄する方法があります。

相続放棄したことで扶養義務もなくなるというわけではありませんし、単にその相続について初めから相続人ではなかった扱いになるだけですが、相続放棄し、トラブルを回避することは可能です。

死後離縁を行った後の相続権

死後離縁をした場合の相続権については、消滅します。

養親と養子という関係がなくなるので、養親を養子が相続することはありませんし、養親が養子を相続することもなくなります。

ただし、これまでに発生した相続権や相続人としての地位についての変更はありません。

死後離縁しない場合の相続関係の範囲

養親が他界した後、死後離縁しない場合の相続関係の範囲について考えてみましょう。

以下のケースで考えてみます。

- 養親である父母とその実子2人と養子

- 養親(父母)が死亡し、その後実子のうち1人が死亡した

実子のうち片方が配偶者や子どものないまま死亡した場合、養子は養親の実子の相続人となります。

上記のケースだと、生存している実子と養子が相続人です。

また、養親の兄弟姉妹の代襲相続人となるケースもあります。

どのようなことかというと、

- 養親である父母と養子

- 養親(父母)が死亡した後、養親の姉が配偶者・子どものないまま死亡

- 養親の両親はすでに他界した

このようなケースでは、養親の姉を養親が相続することになりますが、養親はすでに他界しているので、代襲相続が起こり、相続権が養子に移ります。

たとえば、そもそも養親の相続対策のために養子縁組したのに、全く関係のない世代の相続権が移ってくることがあり得るということです。

また、養子縁組は、本人たちの意思でできるものですので、当事者以外に養子縁組の事実を知らないことがあり得ます。

戸籍を取得すれば、養親と養子であることがわかりますが、取得しない限りわかりません。

結果として、相続トラブルに発展してしまう可能性があります。

死後離縁をしていれば、このように相続権が移ってくることはありません。

親族の関係を解消しておいたほうが、後々のトラブルを予防できるかもしれない場合は、養親の死後に離縁しておくのも一つの方法です。

養子縁組で起こる相続トラブル

養子縁組で起こる相続トラブルの代表例は、以下の通りです。

養子縁組を知らなかった

養子縁組は、当事者の意思だけでできるものなので、当事者以外知らないということが起こり得ます。

相続の場面になって初めて、相続人であることがわかり、トラブルになってしまいます。

家族関係で何らかのトラブルが発生した

相続以前に、家族関係が悪い場合があります。

たとえば、養親側の親族が借金を抱えているなどの問題が挙げられます。

養親と養子という関係があるかぎり、親族として互いに扶養する義務が発生してしまいます。

養子は、借金を抱えた親族とは関わりたくないと思うかもしれません。

できるだけ関わりたくない親族がいる場合、養子縁組がトラブルになりやすいので注意が必要です。

養親が離婚と再婚を繰り返した結果法定相続人が多くなった

養親が離婚と再婚を繰り返すと、相続人が多くなります。

たとえば、養親Aが養母Bと、もともと婚姻関係にあり、実子2人と養子1人がいた、そしてその後AとBは離婚したというケースを想定します。

この場合は、Aが死亡した時の相続人は実子2人と養子1人なので、合計3人です。

離婚した後、他の人と結婚してそちらの家庭で養子縁組や子どもが生まれたりしていたケースを考えましょう。

AはCと再婚して、Cの連れ子2名と養子縁組をして、Cとの間に子ども1人ができました。

この場合、AとCという組み合わせの系統で、3名が法定相続人になります。

Aが死亡した後に、法定相続人は6人の実子や養子と、生存していればC、ということになります。

このケースで、Aより先に、Bが死亡し、AとBの養子が死亡した場合(養子には配偶者や子どもがいなかったとします)、養子をその兄弟姉妹が相続することになります。

AとBの実子2名と、半血兄弟としてAとCの実子と養子も法定相続人になります。

養子縁組を解消しない状態で兄弟相続が起こると、相続権が移って行くことになります。

これが、相続トラブルの元になる可能性があるのです。

不要になった養子縁組関係を解消しておこう

必要であれば養子縁組を維持しておけばいいのですが、もう必要がなくなったとか、養親やその親族と仲があまり良くないので解消しておきたい場合は、養子縁組関係を消滅させておきましょう。

養子縁組関係を解消するには、養親と養子が協議をして離縁届に記入し、本籍地のある自治体へ離縁届を提出するという方法が一番簡単です。

もし養親か養子の一方が離縁をしたくない場合は、家庭裁判所に離縁調停の申し立てをしします。

それでも離縁をしないと言われたら離縁訴訟を提起し、離縁を目指すことになります。

ちなみに養子が15歳に達していない場合は、実の父母が離縁に同意しなければ離縁できません。

もし、実の父母が同意しなければ、実の父母宛に離縁調停や離縁訴訟を起こすことになります。

死後離縁の申立て・やり方

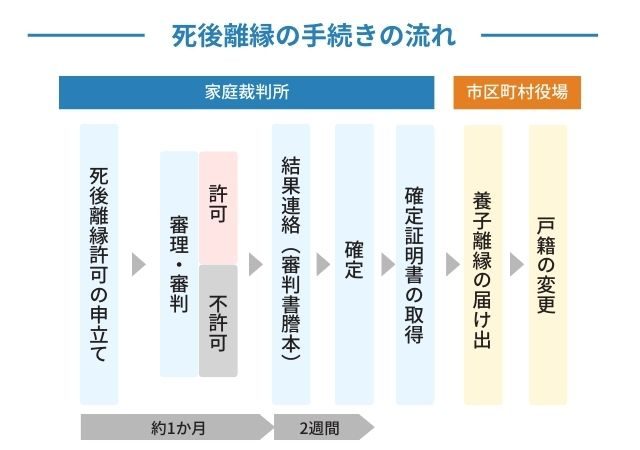

死後離縁するときは以下の書類を揃えて、養子の住所地を管轄する家庭裁判所へ審判を申し立てます。

- 死後離縁許可審判申立書

- 養親の死亡がわかる戸籍謄本

- 養子の戸籍謄本

- 郵便切手(裁判所によって異なります)

- 800円分の収入印紙

死後離縁が許可された後は申立人へ通知があるので、家庭裁判所へ審判書謄本と確定証明書を請求し、市町村役場へ届出すると養子縁組は解消されます。

なお、届出先は養子の住所地、または本籍地の役場になります。

まとめ

死後離縁とは、養親や養子のどちらかが亡くなった後に養子縁組を解消することをいいます。

死後離縁をした場合、養子縁組を解消するまでに起こった相続権には特に影響がありませんが、養子縁組を解消した後の相続については相続権がなくなります。

維持する必要のなくなった養子縁組を解消せずにそのままにしておくと、予想外のタイミングで相続権が移転して、相続トラブルに発展することがあります。

養子関係を解消したほうが相続トラブルを回避できそうな場合は、相続が起こる前に死後離縁しておくと安心です。