この記事でわかること

- 偽造された遺言書は民法上の要件を満たさず無効になる

- 遺言書を偽造した相続人は相続権を失う

- 偽造された遺言書を無効にできる方法

相続において、故人の意思を反映した遺言書の存在は、遺産分割の方向性を大きく左右する重要な要素です。

しかし、偽造された遺言書による相続トラブルも多く起きているというのが実態です。

特に自筆証書遺言書は、その性質上、真偽の判断が難しいケースも少なくありません。

偽造された遺言書は、民法第968条の要件を満たさないため、当然に無効となります。

しかし、遺言書の真偽を相続人同士で争う場合には、遺言が無効か確認するための法的な手続きが必要になります。

今回は、偽造された遺言書が無効となる法的根拠、偽造を疑わせる遺言書の特徴、そして具体的な対処方法について解説します。

目次

偽造された遺言書は無効になる

遺言は、故人の最終的な意思表示として相続において重要な役割を担います。

しかし、遺言書が偽造されたものである場合、その法的な効力は認められません。

ここでは、偽造された遺言書が無効になる法的根拠について解説します。

民法上の要件を満たさない遺言書は無効になる

民法では、遺言の方式について厳格なルールを定めています。

これは、遺言者の真意を確実に実現し、相続における紛争を防止するためです。

自筆証書遺言の場合は、民法第968条では、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することを要件としています。

これらの要件を満たさない遺言書は、無効となります。

たとえば、他人が遺言者の名前を勝手に書いて作成した遺言書や、遺言者の署名や押印を偽造した遺言書は無効です。

遺言書が有効になるには実質的な要件も必要

遺言書が無効と判断される基準は、これらの形式的な要件だけでなく、実質的な要件も考慮されます。

実質的な要件とは、遺言の内容が、遺言者の真意に基づいているか否かです。

遺言書の内容が、遺言者の生前の言動や行動と著しく矛盾する場合や、不自然なほど特定の相続人に有利な内容である場合などは、偽造を疑う根拠となるでしょう。

偽造された遺言書は、相続人に深刻な不利益をもたらすだけでなく、親族間の信頼関係を崩壊させてしまう可能性もあります。

そのため、偽造された可能性のある遺言書を発見した場合には、適切な法的措置を講じる必要があります。

遺言書を偽造した者にはペナルティがある

偽造遺言書を作成・使用した者は、民事責任と刑事責任の両方を追及される可能性があります。

遺言書を偽造した者は相続人になれない

偽造に関与した者に対しては、相続人の欠格事由(民法第891条5号)が適用される可能性があります。

引用:

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

(中略)

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格事由とは、不正な行為を行った者を相続人から排除するための制度です。

遺言書の偽造によって相続財産を得ようとした者は、この規定により相続できない可能性があります。

また、偽造された遺言書によって損害を被った相続人は、偽造した者に対して損害賠償を請求することができます。

たとえば、本来受け取れたはずの相続財産を取得できなかった場合、その分の金銭的な損害を請求することが考えられます。

遺言書の偽造は有印私文書偽造罪や偽造私文書行使罪になる可能性も

遺言書を偽造した者やその遺言書を使った者は、民事上の責任だけではなく、有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)や偽造私文書等行使罪(同第161条1項)に問われる可能性があります。

私文書偽造罪や偽造私文書等行使罪の場合は、3カ月以上5年以下の懲役となる可能性があります。

遺言書の偽造を疑いやすいケース

遺言書の内容や状況によっては、偽造を疑った方がよいケースがあります。

以下の要素が複数重なる場合には、遺言書の偽造を疑った方がよいでしょう。

遺言書の筆跡や様式に不審な点がある

たとえば、以下のような点が挙げられます。

- 故人の筆跡と明らかに異なる

- 誤字脱字や言葉遣いが不自然

- 遺言書の様式が一般的ではない、または不自然な箇所がある

遺言書の内容に不審な点がある

たとえば、内容に以下のような点があれば注意しましょう。

- 故人の生前の言動や性格と矛盾する

- 特定の相続人に著しく有益な内容で、他の相続人が不利益を被っている

- 故人の財産状況や家族関係を正しく理解していないと推測される

- 遺言書の作成時期や状況が不明瞭

遺言書の発見状況に不審な点がある

発見状況についても、以下のような点があれば注意しましょう。

- 故人の死後、特定の相続人が単独で遺言書を発見した

- 遺言書が保管されていた場所が不自然

- 遺言書の存在について、故人が生前に誰にも話していなかった

遺言書が偽造された場合に対処する流れ

遺言書の偽造が疑われる場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

ここでは、 感情的な対立を避け、冷静に法的解決を図るための手順を解説します。

遺言書が偽造された証拠を集める

まずは、遺言書の偽造を裏付ける証拠を集めましょう。

- 筆跡の比較:故人の普段の筆跡と遺言書の筆跡を比較し、相違点を確認します。

手紙、日記、メモ書きなど、故人の筆跡が残っているものを探しましょう。 - 証言の収集:遺言書の作成に関わった可能性のある人物や、故人の生前の言動を知る人物から証言を得ます。

証言は、書面に残しておくことが重要です。 - 遺言書の内容分析:遺言書の内容が、故人の財産状況、家族関係、性格、生前の言動などと矛盾していないか、客観的に分析します。

- その他の証拠の収集:遺言書が作成された状況、発見された状況など、不審な点があれば、記録しておきましょう。

写真や動画なども有効な証拠となります。

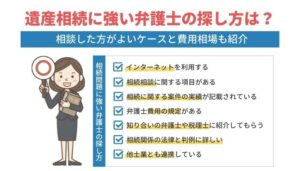

弁護士への相談

証拠が集まったら、弁護士などの専門家に相談しましょう。

弁護士は、証拠の評価や収集方法、法的見解、今後の対応方針の決定など、様々なサポートをしてくれます。

遺言無効確認訴訟の提起

遺言書の偽造について疑いがある場合には、家庭裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起することになります。

この訴訟では、筆跡鑑定や証人尋問などを通じて、遺言書の真偽が争われます。

そして、裁判所が遺言書を無効と判断した場合、その遺言書は法的効力を失い、相続は法定相続分に従って行われることになります。

刑事告訴の検討

遺言書の偽造に関与した者に対しては、刑事告訴をすることもできます。

遺言書の偽造は、有印私文書偽造罪や偽造私文書行使罪が適用される可能性があります。

ただ、刑事告訴は、遺言無効確認訴訟などの民事訴訟とは別に手続きを進める必要があり、証拠の収集や立証責任も民事訴訟よりも厳格になります。

弁護士とよく相談し、慎重に判断しましょう。

まとめ

相続において、偽造された遺言書は法的効力を持ちません。

遺言書の偽造が疑われる場合には、弁護士に相談しましょう。

具体的にどのようなものを証拠として集めればよいかも弁護士にアドバイスしてもらえます。

弁護士とよく相談したうえで、遺言無効確認訴訟の提起や刑事告訴の検討などの今後の方針を決め、適切に対処しましょう。