この記事でわかること

「労働審判」とは、職場で起こる労働問題を、法的に解決する手段のひとつです。

スピーディな解決を目的とするため、申立てが行われてから解決までの時間が非常に短いという特徴があります。

しかし、労働問題を解決するための方法は、労働審判の他にも様々な方法があります。

他の手段との相違点やポイントを押さええなければ、よい結果を得ることは難しいでしょう。

今回は、労働審判について、通常の訴訟との違い等を解説しながら、申立てを受けたときの企業側の対応方法を解説します。

目次

労働審判とは、会社と労働者個人との間で起きた労働に関するトラブルを、迅速に解決することを目的として、裁判所で行われる手続きです。

申立てができる紛争理由は、大きく2つに分けられます。

不当解雇や雇止め等の雇用に関するものと、未払いの残業代や退職金等の金銭に関するものです。

労働問題を解決する手段は、労働審判以外には都道府県労働局等が行うあっせんや、民事訴訟などがあり、それぞれに特徴があります。

労働審判の特徴は、次の通りです。

ここでは、それぞれの特徴を解説します。

労働審判は、原則として3回以内の期日で審理を終えることが法律で決まっています。

問題を早期に解決することができるのは、こうして期日が決められているためです。

裁判所のデータによると、労働審判では7割近くの事案が、申立てから3カ月以内に終了しています。

(参考:裁判所 労働審判手続)

通常の訴訟では、終了までに1〜2年程度かかることに比べると、解決までの期間は圧倒的に短いと言えます。

労働審判には、裁判官以外に労働審判員という専門家が加わるという点が裁判官1人で行われる通常の訴訟と異なります。

労働審判員は、労働に関する法律の知識と経験を持つ者です。

裁判官以外の専門家が関与することで、より実情に即した判断ができます。

審判員は企業側と労働者側にそれぞれ1名ずつ担当がつき、裁判官も含めた3名で構成した「労働審判委員会」で審理を行います。

労働審判は、原則として非公開で行われます。

そのため、当事者以外の者が労働審判の内容を知ることはできません。

これも審理が公開され、誰もが傍聴できる通常の訴訟とは異なる点です。

会社と労働者が争っていることやその内容を広く知られたくない場合は、労働審判による解決はメリットになります。

労働審判では、話し合いによる解決を目指します。

主張や反論、質問等を書類中心で展開するのではなく、口頭でのやり取りを中心とします。

しかし、実際に当事者双方がお互いの主張や反論をぶつけ合うのではなく、労働審判委員が双方へ質問をし、それに対してそれぞれが答える形式です。

実際の審理は、法廷ではなく「労働審判廷」という部屋で行われます。

ひとつの部屋に労働審判委員と当事者双方、代理人となる弁護士等が集結します。

一時的に労使のどちらかが席を外すこともありますが、基本的には当事者同士は同じ部屋の中で、主張や質問への返答を行うことが特徴です。

労働問題を話し合いで解決する方法のひとつに、都道府県労働局等の行う「あっせん」があります。

会社と労働者の間における労働問題に、専門家が介入して和解を目指す点で、労働審判と似ている制度です。

両者の違いは「解決案が最終的に有する効力」にあります。

あっせんの場合は、提示されたあっせん案が合意に至らない場合は、そのまま終了します。

ただちにどちらかに不利な判断が下されるわけではありません。

一方の労働審判では、調停が不成立となった場合は、裁判上の和解と同じ効果を持つ「労働審判」が労働審判委員会によって言い渡されます。

あっせんの申立ては無料で行われることから、あっせんによる解決ができなかった場合に労働審判へと移行するケースが多いです。

労働審判には、出席することに強制力を有します。

呼び出しを受けた者が正当な理由がないのにも関わらず、労働審判を欠席すると5万円の過料を課されます。

なお、当事者のどちらかが欠席した場合であっても、労働審判の手続きは中止にはなりません。

結果的に、欠席側に不利益な労働審判が下される可能性が高くなります。

そのため、労働審判は申立てられた相手方が応じる可能性の高い制度です。

あっせんでは、呼び出された側の参加は強制されません。

呼び出しに応じなくても、ただちに不利益となることがないため、相手方が応じない可能性があります。

しかし、その後労働審判や訴訟に移行した場合「あっせんに応じなかった」という事実も裁判官等の心証に影響があります。

その後の不利益に繋がる可能性があることも考慮しなければなりません。

裁判(訴訟)が、民事上の紛争すべてを対象とする一方、労働審判は会社と労働者個人との間で起きる労働に関する問題を対象としている点で異なります。

つまり、労働審判は労働者側が複数人で結託して申し立てることや、パワハラ等の加害者である「個人」を相手に行うことはできません。

仮に集団で労働審判を進める場合は、個人ごとに会社に対し、労働審判を申し立てることが原則です。

労働者側が複数人で会社側に訴えを起こしたい場合や、会社ではなく個人を相手にするときは、訴訟による手続きとなります。

ここでは、労働審判と訴訟の相違点、どちらの手段を選ぶことが適当かという判断基準について、それぞれ解説をします。

労働審判の特徴に対し、訴訟との具体的な相違を、下の表にまとめました。

| 労働審判 | 民事訴訟 | |

|---|---|---|

| 行われる場所 | 地方裁判所の労働審判委員会 | 簡易裁判所または地方裁判所 |

| 解決までの期間 | 平均審理期間90.3日 (2006年から2022年の平均) | 平均審理期間17.2カ月 (2022年の平均) |

| 対象事案 | 企業と労働者間の労働トラブル | 民事上の紛争すべて |

| 審理の主体 | 労働審判委員 (労働審判官1名、労働審判員2名の合議制) | 裁判官 (単独、合議制) |

| 公開 | 非公開 | 公開 |

| 費用 | 有料(訴訟よりも安い) | 有料 |

| 解決しなかった場合 | 労働審判あるいは訴訟へ移行 | 判決あるいは上訴審 |

参考:裁判所 令和4年司法統計

労働審判が行われる地方裁判所は、以下の3つを管轄するものの中から選ばれます。

なお、相手方の居所が選ばれるのは、労働審判の相手方が法人ではなく、個人事業主等の場合です。

通常は住民票に記載のある住所になりますが、1日の内に相当な時間を過ごす場合であれば、就業場所等も認められます。

前述したように、労働審判は非公開で行われ、かつ解決までの期間が短いことが訴訟と大きく異なる点です。

解決までの期間が短いことで、問題解決にかかる時間や費用を訴訟と比べて抑えることができます。

労使間の争いの内容を広く知られたくない場合や、時間や費用をかけずに問題を解決したいときに、労働審判は有効です。

一方、労働審判は話し合いによる迅速な解決を目指すため、双方の主張に大きな食い違いがあり、争点が複数あるような事案には不向きです。

複雑な事案には訴訟が向いており、労働審判を経ずに訴訟から行うことも考えられます。

また、和解の余地があるかも重要なポイントです。

労働審判による和解の場合は、柔軟な解決が期待できます。

たとえば、和解に際して口外禁止条項を入れることも可能です。

徹底的に争う姿勢でなければ、労働審判による和解が、結果的に当事者双方の損失を大きく抑えられる可能性があります。

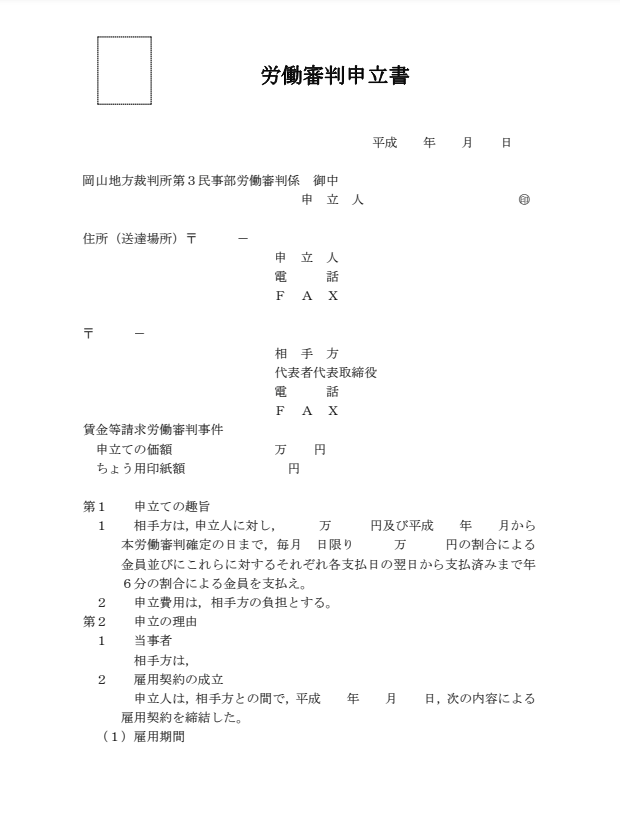

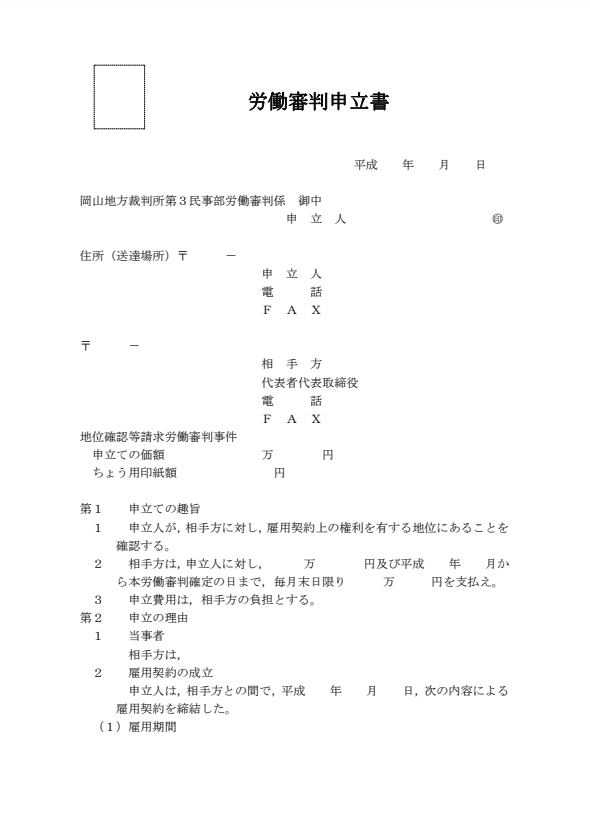

労働審判を申立てるときは「申立書」を作成し、証拠等と共に提出します。

申立てを受けた相手方には、申立書の控えが添付された「呼出状」が届きます。

労働審判において申立書に記載されている内容は、申立てを行う立場かどうかに限らず、非常に重要です。

申立書には、次のような事項が書かれています。

ここでは、記載内容をそれぞれ解説します。

申立書にある「当事者」とは、申立人と相手方のことです。

申立人とは、労働審判を申し立てた側で、相手方とは申し立てられた側になります。

たとえば、労働者が残業代の未払いについて申立てを行うケースでは、申立人は労働者で、相手方が会社となります。

労働審判は会社と労働者のどちらも申立人となることはできますが、労働者が申立人で、会社側が相手方であるケースがほとんどです。

「申立ての趣旨」とは、申立人が相手方に対して、何を求めているのかを明確にしたものです。

記載例は事案によって異なり、次のようなものがあります。

(未払い残業代の記載例)

相手方は、申立人に対し、〇万〇円及び令和〇年〇月から本労働審判確定の日まで,毎月〇日限り〇万〇円の割合による金員並びにこれらに対するそれぞれ各支払日の翌日から支払済みまで年〇分の割合による金員を支払え。

(地位確認請求の記載例)

申立人が、相手方に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

相手方は、申立人に対し、◯万◯円及び令和◯年◯月から本労働審判確定の日まで、毎月末日限り◯万◯円を支払え。

なお「地位確認請求」とは、解雇により退職した労働者が雇用契約上の地位を確認することです。

「申立ての理由」とは、上記の「申立ての趣旨」に記載された内容を請求することのできる、根拠や権利等の具体的な事実のことです。

たとえば、解雇による地位確認請求の場合では、会社と労働者との間で雇用契約が成立しており、その雇用契約期間中に、解雇に至ったことを記載します。

具体的には、雇用契約成立日、当時の労働条件、解雇日、それが不当解雇であったこと等の経緯や事実を記すことになります。

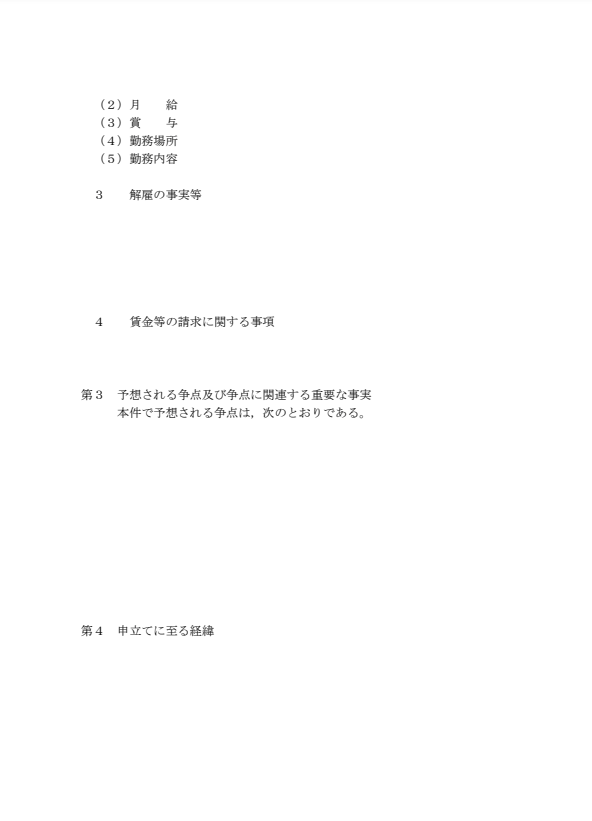

「予想される争点及び争点に関する重要な事実」とは、相手方の反論を想定し、争点となるポイントとそれに対する申立人の主張が記載されます。

つまり、申立てに係る事案について、申立人の主張が正当であることを示す箇所です。

この記載内容から、労働審判員や相手方は前もって争点や申立人の主張を知ることができるため、迅速な解決が可能となります。

「予想される争点ごとの証拠」とは、上記の「予想される争点及び争点に関する重要な事実」を裏付けるための証拠のことです。

たとえば、雇用契約書あるいは労働条件通知書、給与明細や解雇予告通知書等が挙げられます。

先ほどの主張同様に、主張を裏付ける証拠も先回りで提出することで、事実確認のための時間が削減でき、迅速な解決に繋がります。

「申立ての経緯」とは、申立てに至るまでに行われた会社との交渉の過程です。

都道府県労働局等のあっせん手続きで解決しなかった場合は、その経緯も記されます。

労働審判に至るまでに、当事者の間でどのような交渉がなされてきたのかは、迅速な解決を図るために非常に重要なポイントとなります。

労働審判では、代理人を立てることは義務付けられていないため、代理人がいない場合は記入の必要はありません。

代理人を立てる場合は、原則として弁護士がなります。

申立人に代理人がいる場合は、この箇所に代理人となる弁護士の基本的な情報が記載されます。

労働審判の申立書の書式は、裁判所のホームページにひな形が公開されています。

(参考:裁判所 労働審判手続の利用をお考えの方へ)

ひな形が公開されているのは、次の事案に関するものです。

ここでは、それぞれの申立書のひな形に該当する事案の解説と、フォーマットを紹介します。

「賃金等請求」は、未払いの賃金や減額された賃金を請求したい場合等に使用します。

減額された賃金とは、たとえば労働条件の不利益変更によって賃金が下がった場合に請求するものです。

労働者は、減額が行われた事実の無効を主張した上で、支払いを請求することになります。

なお、退職金や残業代についての請求の申立書は別途ひな形があります。

引用:裁判所 賃金等請求申立書

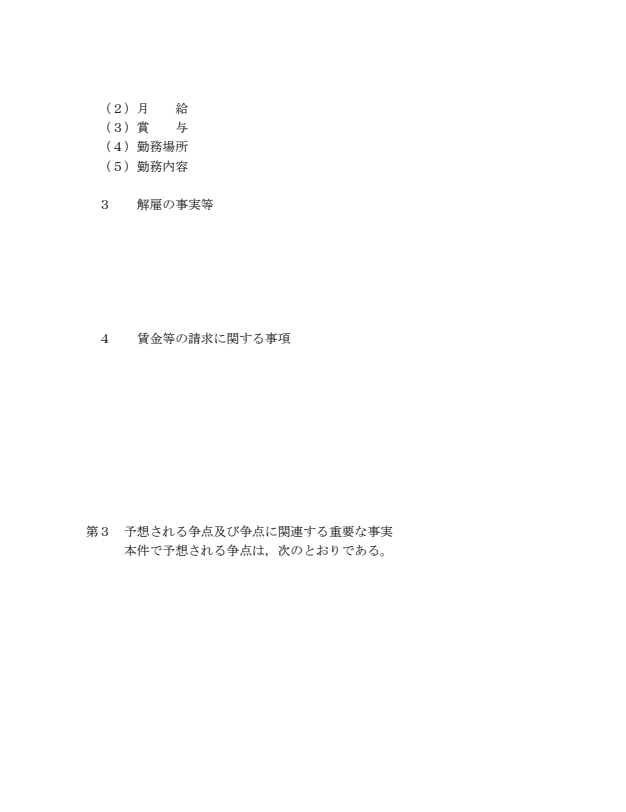

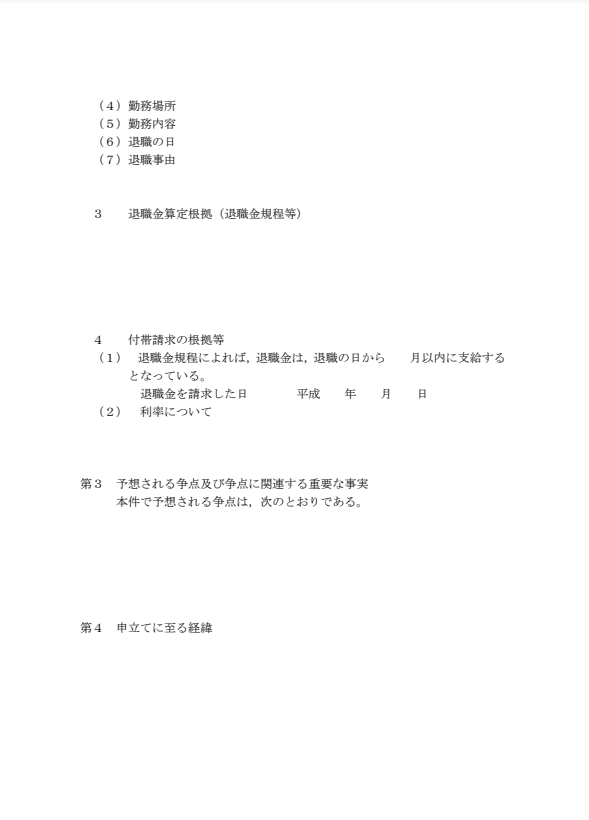

「退職金等請求」は、退職金が不支給又は減額された事案において、請求する場合に使用します。

「時間外手当等請求」は、未払い残業代を請求する事案において使用します。

管理監督者である労働者が申立人の場合は、管理職待遇がなかったこと等を主張した上での請求となります。

引用: 裁判所 時間外手当等請求申立書

「地位確認等請求」は、解雇や雇止めを受けた労働者が、それが無効であり、労働契約上の地位があることを求める事案において使用します。

引用:裁判所 地位確認等請求

労働審判は、会社と労働者のどちらからも申立てができる制度ですが、実際は労働者からの申立てに会社が応じるケースが多いです。

そのため、多くの企業は労働審判では、相手方として対応することになります。

申立人であれば、申立てまでにかける時間に制限はありませんが、相手方となった場合は限られた時間で準備を行わなければなりません。

そのため、随所でポイントを押さえた動きが求められます。

ここでは、労働審判が申立てられたときの会社側の流れとポイントを解説します。

申立てがあってからの手順は、次の通りです。

続いて、それぞれの内容と押さえるポイントを解説します。

労働者が労働審判を申し立てると、裁判所から会社宛に呼出状と申立書の写しが送られます。

呼出状には、第1回期日の日程、答弁書や証拠等の提出期限が書かれています。

第1回期日は法律の規定により、申立てから40日以内の日に設定されます。

非常にタイトなスケジュールで事態が進むため、申立書を受け取った場合は、すぐに1回目の期日に向け、答弁書等を指定された期日に提出する準備を行わなければなりません。

労働審判の呼び出しに応じないことは、申立人の主張を認めるに等しい行為です。

5万円の過料が科せられるばかりではなく、欠席のまま労働審判が下ることになり、労働者の主張がそのまま認められて会社側が不利な扱いを受ける可能性があります。

前述したように、確定した労働審判には裁判上の和解と同じ効果があり、申立人が賃金等の金銭を請求していた場合は、差押え等の強制執行の対象となります。

呼び出しに応じないことでよいことはないため、必ず対応するべきです。

受け取った申立書の内容から争点を確認し、指定された期日までに答弁書の作成や証拠書類等の準備をします。

労働審判は、審理が3回以内と決まっていますが、3回の期日で徐々に主張を展開、補完するわけではないことに注意しなければなりません。

期日当日では、新たな書面や証拠等の提出は原則求められず、双方からの意見聴取が中心です。

書類や証拠書類のやり取りを繰り返すことは想定されていません。

そのため、事前に提出される申立書や答弁書等の内容が、労働審判員が事案を把握するための重要な材料となります。

仮に後日証拠書類を提出しても、調停案や労働審判において内容が考慮される可能性は低いため、1回目に提出する答弁書等が特に重要な主張となります。

なお、期日の変更は原則認められていないため、会社は期日厳守で書類を提出しなければなりません。

期日では、事前に提出された申立書や答弁書、証拠書類等から双方への事実確認が行われます。

期日は原則3回以内という法律による決まりがありますが、必ずしも3回期日まで行うというわけではなく、途中で和解が成立すれば終了します。

多くのケースで、第1回目から調停案という和解のための案が出されるため、調停案にどの程度応じられるか等を事前に検討しておくことも求められます。

ここでは、それぞれの期日のポイントを紹介します。

このうち、第1回期日は労働審判全体において、最も重要な場面です。

第1回期日では、事前に提出された申立書や答弁書等を元に、当事者双方から直接事情を聴取し、争点や証拠の整理を行います。

話し合いは当事者双方が議論を交わすのではなく、労働審判官からの質問という形で進みます。

所要時間は通常、1時間から4時間程度です。

多くの場合、第1回期日の双方の主張や反論を元に調停案が出され、解決が見込まれる場合は第1回期日から随時調停が行われます。

また、第1回期日で裁判官が得た心証は、問題が解決しなかった場合に下される労働審判にも大きく影響があります。

第1回期日が、労働審判において重要な場面だということを意識して取り組まなければなりません。

第2回期日の日程は法律による明確な規定はありませんが、第1回期日から早ければ1週間、遅くとも1カ月程度後に指定されます。

第2回期日では、1回目に提示された調停案について、双方の検討結果の確認が中心です。

第1回期日のように、主張や反論、証拠調べについては多くの時間は割かれません。

所要時間も約30分から1時間程度で、第1回期日よりも短い時間が想定されます。

第2回期日に調停が成立した場合、第3回期日は開催されず、そのまま終了となります。

なお、第2回期日終了日以降は、追加の書類や提出は、原則認められません。

第2回期日までに調停が成立しなかった場合は、再び一定の期間をおいて、最後の第3回期日が設定されます。

第3回期日においても、調停不成立となった場合は労働審判が下されることになり、労働審判における最終的な問題解決に至ります。

第3回期日を経てもなお調停が成立しなかった場合に、労働審判が下される点は労働審判と民事調停との大きな違いです。

民事調停は当事者双方の間に裁判所が入り、話し合いによる解決を目指す点で労働審判とは似ている制度ですが、調停不成立となった場合は手続きが終了します。

そのため、民事調停に比べて、労働審判の方が調停不成立時の問題解決力が高い制度と言えます。

労働審判で最終的に至る解決方法は、次の3通りです。

ここでは、それぞれのポイントを解説します。

労働審判において提示された調停案に双方が同意した場合は、調停成立となり終了します。

合意内容は調停調書という書面に記載され、裁判上の和解と同じ法的な効力を持ちます。

もし、合意があったのにも関わらず、金銭等が支払われない場合は強制執行の対象となるため、合意した内容は双方が必ず守らなければなりません。

3回の期日を経てもなお、双方が調停案に合意しない場合は労働審判が下されます。

労働審判とは、通常の訴訟における判決に似たもので、裁判上の和解と同じ効力を有します。

上記の調停成立時同様、労働審判によって金銭の支払いが命じられているのにも関わらず、実行しない場合は強制執行の対象となるため、注意が必要です。

争点が複数あるような複雑な事案で、労働審判での解決が難しいときは、裁判所の判断で労働審判が打ち切られて訴訟へと移行します。

この手続きは、労働審判法24条に定められているため「24条終了」と言われます。

労働審判が下された場合であっても、その内容に不服があれば異議申立てを行うことが可能です。

再度労働審判を行うことはできないため、自動的に通常の訴訟へと移行することになります。

なお、この異議申立ては2週間以内に行わなければ労働審判が確定してしまうため、期日に注意が必要です。

適法な異議申立てが行われたときは、労働審判の効力が失われます。

しかし、労働審判においての当事者のやり取りや労働審判の内容は、その後の訴訟においても重視されます。

異議申立てでは、次の内容を「異議申立書」に記載します。

なお、労働審判への異議申立てについて、詳細な理由の記載までは求められていません。

労働者あるいは労働者だった者から労働審判を申立てられた場合、企業が行うべき具体的な対応方法を紹介します。

労働審判は、平均約3カ月以内でスピーディに解決することがメリットである反面、企業が行わなければならないことは多く、それぞれの段階で注意点があります。

ここでは、申立てがあったときから終了まで、段階別に対応方法を紹介します。

労働審判では、代理人、つまり弁護士を付けることは義務付けられていません。

しかし、第1回期日は申立てがあってから40日以内の日に指定されることから、呼出状が届いた時点で、すぐに弁護士に相談することが得策です。

特に労働審判では、第1回期日に向けた事前の準備が非常に重要となります。

法律の知識や労働問題対応への経験が不十分な代表者や企業担当者が、対応策を調べながら進めても、有利な判決を得ることは厳しいでしょう。

弁護士に相談するときに必ず確認しなければならない点は、日程です。

指定期日に弁護士の都合がつかない場合は、企業担当者のみで出廷することも考えられますが、不適切あるいは不利益な発言に至る可能性があります。

答弁書等の返送期限の日程も含め、対応できる弁護士を探しましょう。

答弁書や証拠の提出は期限厳守で進めます。

労働審判は、迅速な解決を図るために、事前に提出することになる答弁書の内容が重要です。

申立内容について単に認否するだけでは、十分とは言えません。

申立てまでに当事者の間であった交渉や経緯等を具体的かつ詳細に記載し、充実した内容であることが求められます。

答弁を裏付ける証拠となるものは、争点となる事案によって異なりますが、多くは次のような書類が該当します。

もし申立書の確認が遅れてしまい、提出期限に差し迫ってしまった場合や、提出期限を過ぎてしまったとしても、諦めることはよくありません。

第1回期日の前日までには内容を補完する書類の提出を行う等、少しでも多くの主張や証拠となる書類を提出することが必要です。

期日当日に口頭で内容を補完することも可能ですが、労働審判に慣れていない者が口頭のみで答えても、労働審判委員へ有効な主張を展開できない恐れがあります。

労働審判において事前に提出する書類の重要性を理解して、作成をすることを心がけましょう。

答弁書や証拠等の提出と同時に、労働審判に出頭する人員の選定や審理のリハーサル等の事前準備を行います。

出頭する担当者は単に「人事部だから」と、形式的な担当で選ぶことは避けた方がよいでしょう

事実関係をよく知っていて、内容について説明のできる人を優先的に選ぶことをおすすめします。

また、労働審判では第1回期日から、調停案が出されることが多くあります。

金銭的な解決案が示される場合も想定し、社長等の決定権限を持つ者が出頭することで、調停の検討も効率的に進み、より早期の解決が期待できます。

可能な限り、決定権限を持つ者が期日に出席できるように図りましょう。

人員の選定が終了したら、リハーサルを行います。

多くの人が、初めての労働審判で緊張してうまく話ができないことが想定されるため、労働審判を経験している弁護士に、当日の流れの確認や主張のポイントの整理を依頼しましょう。

期日では、主張の時間やタイミングが限られています。

事前に提出した答弁書等を機械的に読むのではなく、争点や主張したい事実等を明確に説明できることが重要です。

裁判所では、テレビ会議システムのための機器を置いていて、裁判の期日等で利用しています。

労働審判でも、これを利用してテレビ会議での出席が可能となりました。

そのため、労働審判手続きを行う裁判所に出頭することが難しい場合は、近くの裁判所から参加することが可能です。

テレビ会議での出席を検討する場合は、裁判所に問い合わせをしましょう。

自宅や会社のパソコン等から参加できるわけではないため、注意が必要です。

第1回期日には、あらかじめ決めた人員で出頭し、事実確認等を行います。

決定権限を持つ者の同行を得られなかった場合でも、携帯電話等で随時連絡がとれるようにすれば、調停内容の検討がスムーズです。

期日が終了した後は、調停案の検討を行いましょう。

調停に応じるかどうかの判断は、個々の事案や状況により、一概に言うことはできません。

判断基準のひとつは、調停不成立となったときのリスクです。

調停が不成立となると、労働審判が下され、さらにその決定に納得がいかなければ異議申立てを行い、訴訟へ移行することになります。

訴訟となったときは、労働審判以上に費用や時間が取られるため、敗訴リスク等のあらゆる要素を検討した上で、調停案に応じるかを決定するとよいでしょう。

場合によっては、調停案に応じることで企業に与える損害が少なく収まることもあり得ます。

判断に迷うときは、弁護士からの意見を貰うことで、よりよい解決案を選択することができます。

第2回期日以降は、事実確認や双方の主張等に時間は割かれず、調停のための協議が中心となります。

そのため、第2回期日以降も、決定権のある社長等が同席することが望ましいです。

上記で解説した調停案に応じるかどうかの判断基準を参考に、話し合いを進めましょう。

原則、提出すべき主張や証拠等は第1回期日までに提出した方がよいですが、第2回期日までに提出しておきたい補完書類がないか否も、第2回期日前に検討することをおすすめします。

調停不成立となり労働審判が下った場合は、その内容を早急に検討しなければなりません。

2週間以内に異議申立てをしなければ、労働審判が確定されます。

確定した労働審判は、裁判上の和解と同じ効力を持ち、従わない場合は強制執行となる恐れがあります。

異議申立てをする場合は、期日内に手続きを行い、引き続き訴訟の準備を進めることになります。

前述したように、労働審判の大きな特徴は、解決までにかかる期間の短さです。

法律によって、期日の回数だけではく、第1回期日の日程も申立てから40日以内であることが決まっているため、タイトな日程で進んでいきます。

多くのケースでは、調停案は第1回期日から提示され、第2回目期日までに終了します。

(参考:裁判所 労働審判手続)

一方で、労働審判への異議申立てが行われ、訴訟に移行した場合は、引き続き約1年以上の期間がかかることが想定されます。

労働審判の申立てから起算すると、総じて2年間程の期間がかかり、会社は長期間問題に対応し続けなければなりません。

会社と労働者の争いが長引くことで想定される、会社側のデメリットは2つ考えられます。

ひとつ目は、時間やお金の費用がかかることです。

労働審判や訴訟のための準備や出廷に要する時間がとられ、その間企業の経営活動に支障が出ます。

同時に、弁護士を依頼するための費用も増え続けることになります。

中小企業で人手が十分ではない企業ほど、痛手となり得ます。

2つ目は、もし争いの内容が解雇に関わる場合は「バックペイ」と呼ばれる賃金が肥大することです。

バックペイとは、解雇されている期間に本来労働者が働いて得るはずだった賃金をいいます。

最終的に労働者の主張が認められ、解雇が無効となった場合は、会社はバックペイを支払わなければなりません。

当然、問題解決に時間がかかり、労働者が解雇されていた期間が長ければ長いほど、バックペイの金額は大きくなります。

解決までの期間が長くなることで、会社にとっての損害も大きくなる状況が想定されるため、企業の担当者等は常に最善の選択を模索することが求められます。

労働審判は解決までにかかる期間が非常に短い手続きであり、厳しいスケジュールの中で行われます。

申立てを起こされた場合に「忙しいから」という理由で応じないことは、会社の不利益を増大させてしまうため、避けなければなりません。

労働審判の特徴や訴訟との違い等をよく理解し、どのような手段や方法で進めるべきかを検討することが、会社を守るための行動へと繋がります。

労働審判を申し立てられたら、早急に弁護士等の専門家と連携を取りながら、準備を進めましょう。