この記事でわかること

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降も働き続ける従業員の賃金が一定以上下がった場合に、雇用保険から支給される給付金です。

申請は、原則として会社を通じてハローワークで行います。

必要書類として、所定の申請書のほか、賃金台帳や出勤簿、従業員本人に関する書類などが求められます。

高年齢者の就業が増える中、会社の担当者にとって制度の理解は欠かせないでしょう。

この記事では、制度の概要から申請の流れ、必要書類まで詳しく解説します。

目次

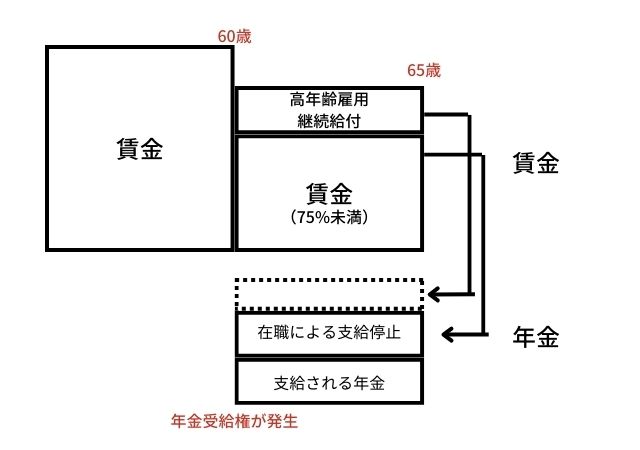

高年齢雇用継続給付金とは、60歳時点に比べて賃金が75%未満に下がった従業員に対して、雇用保険から給付金が支給される制度です。

60歳を超えて働く高年齢者の就業意欲を維持し、65歳までの安定した雇用確保の支援を目的としています。

主な概要は次の通りです。

なお、上記は2025年4月1日以降に60歳になった(あるいは被保険者期間5年を満たした)場合の支給率です。

それ以前に受給資格要件を満たす場合は、法改正前の支給率(低下率61%以下の場合15%)が適用されます。

2025年4月(令和7年度)以降は、給付率が最大15%から10%へ縮小したためです。

なお、今後段階的に給付率を縮小し、廃止になる可能性があります。

改正に伴う社内運用やフローの見直しに不安がある企業様は、VS弁護士法人へご相談ください。

ここからは、高年齢雇用継続給付金の種類について、それぞれ解説します。

高年齢雇用継続基本給付金は、定年再雇用など60歳以降も継続して働く人が対象の給付金です。

受け取るには、60歳以上65歳未満で、かつ次の5つの要件を満たす必要があります。

60歳到達時点で雇用保険の加入年数が通算5年以上(途中離職があっても失業給付などを受けずに1年以内に再就職すれば通算可)

高年齢再就職給付金は、60歳以上で失業手当をもらっている間に再就職が決まった場合に支給される給付金です。

基本的な要件(年齢・賃金低下率・支給限度額・雇用保険の継続加入・他給付金の不受給)は高年齢雇用継続基本給付金と同じです。

そのうえで、次の条件を満たす必要があります。

支給期間は再就職日の前日における雇用保険の失業手当の残日数によって異なります。

残日数が200日以上の場合は再就職日の翌日から起算して2年経過する月まで、100日以上200日未満の場合は1年経過する月まで支給されます。

支給開始月は、月の初日に入社した場合をのぞいて再就職日の属する月の翌月です。

高年齢雇用継続給付金は従業員の賃金減少を補い、会社の人材確保に役立つ一方、申請事務や制度改定への対応といった負担も生じます。

会社のメリットとデメリットを整理し、社内運用の検討に活かしましょう。

日本はこれまで60歳定年制が一般的でした。

年金も1941(昭和16)年4月1日以前(女性は1946(昭和21)年4月1日以前)生まれの人は60歳から支給開始です。

しかし、年金の支給開始年齢は生年月日により段階的に65歳に引き上げられています。

60歳で定年を迎えた後、65歳まで収入が不安定になるでしょう。

高年齢雇用継続給付金は、大きなメリットとして定年後から減少した収入を65歳まで補える点があります。

また、企業側にとっても、定年再雇用などで賃金を抑制しながら、習熟したスキルを持つ従業員の離職を防ぐ働きがあります。

賃金を下げると企業側の社会保険料の負担も軽くなるため、積極的に従業員の雇用継続ができるようになります。

高年齢雇用継続給付金に関する会社側のデメリットは、以下の通りです。

今後の段階的な縮小により、社内運用は複雑化が見込まれるため、長期的な人事戦略と併せた設計が不可欠です。

高年齢雇用継続給付金の手続きをしているときに、支給額が気になる方も多いはずです。数式に馴染みのない方向けに「割合×賃金月額」の計算でわかりやすく説明します。

詳細は表を掲載しているため、ご確認ください。

支給額は原則として「賃金月額×支給率」で計算されます。

支給率は60歳到達時賃金月額をA、60歳以降の賃金月額をBとし、B÷Aで求めた「低下率」によって決まります。

なお、支給率は2025年4月1日から変更されており、以下の計算式は変更後の支給率です。

支給額の上限は賃金月額の10%、算出した額が2,411円以下の場合は不支給となります(2025年8月1日現在)。

参考:「令和7年8月1日から支給限度額が変更になります」(厚生労働省)

たとえば、60歳到達時賃金月額が40万円、60歳以降の賃金月額が24万円のケースの計算は以下の通りです。

低下率が60%の場合、支給率は「10%」です。

なお、支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てます。

なお、支給率算定は以下の表を目安にしてください。

| 低下率 | 支給率 | 低下率 | 支給率 |

|---|---|---|---|

| 75.00%以上 | 0.00% | 69.50% | 4.60% |

| 74.50% | 0.39% | 69.00% | 5.06% |

| 74.00% | 0.79% | 68.50% | 5.52% |

| 73.50% | 1.19% | 68.00% | 5.99% |

| 73.00% | 1.59% | 67.50% | 6.46% |

| 72.50% | 2.01% | 67.00% | 6.95% |

| 72.00% | 2.42% | 66.50% | 7.44% |

| 71.50% | 2.85% | 66.00% | 7.93% |

| 71.00% | 3.28% | 65.50% | 8.44% |

| 70.50% | 3.71% | 65.00% | 8.95% |

| 70.00% | 4.16% | 64.50% | 9.47% |

参考:「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」(厚生労働省)

を元に作成

高年齢雇用継続給付金は、事業主が事業所所在地を管轄するハローワークへ申請します。

申請の流れは以下の通りです。

支給申請は複数回に渡るため、控えの保管や従業員ごとのファイル化など、運用面の整備が重要です。

効率的な書類管理や社内フローを構築したい企業様は、VS弁護士法人へご相談ください。

高年齢雇用継続給付金を申請するときには、給付金の種類によって異なります。それぞれの必要書類について見ていきましょう。

申請にあたって、必要になるのは以下の書類です。

| 書類名 | 入手先 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 | ハローワーク | 初回のみ提出 |

| 2 | 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 | ハローワーク | 初回のみ提出 |

| 3 | 高年齢雇用継続給付支給申請書 | ハローワーク | 2回目以降提出 |

| 4 | 払渡希望金融機関指定届 | ハローワーク | 1の書式内にある様式を使用 |

| 5 | 賃金台帳、出勤簿などの支給申請書と賃金証明書の内容が確認できる書類 | 事業所 | 支給申請時は原則毎回提出 |

| 6 | 運転免許証や住民票のコピーなど従業員の年齢が確認できる書類 | 従業員 | マイナンバーを届け出ている場合は省略可能 |

| 7 | 振込先金融機関の通帳やキャッシュカードの写し | 従業員 | ネット銀行不可の場合があるため要確認 |

高年齢再就職給付金の申請に必要な書類は以下のとおりです。

| 書類名 | 入手先 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 高年齢雇用継続給付受給資格確認票 | ハローワーク | 初回のみ提出 |

| 2 | 高年齢雇用継続給付支給申請書 | ハローワーク | 支給申請時に提出 |

| 3 | 払渡希望金融機関指定届 | ハローワーク | 1の書式内にある様式を使用 |

| 4 | 賃金台帳、出勤簿などの支給申請書の内容が確認できる書類 | 事業所 | 支給申請時は原則毎回提出 |

| 5 | 運転免許証や住民票のコピーなど従業員の年齢が確認できる書類 | 従業員 | マイナンバーを届け出ている場合は省略可能 |

| 6 | 振込先金融機関の通帳やキャッシュカードの写し | 従業員 | ネット銀行不可の場合があるため要確認。 |

高年齢雇用継続給付金を申請するときには、確認する必要のあるポイントがあります。

それぞれの注意点についてあらかじめ確認し、ミスなく申請できるようにしましょう。

申請手続きは、従業員の賃金が確定し、必要書類の準備が整った状態で行います。

初回の提出期限は、最初の支給対象月の初日から起算して4カ月以内と決められています。

2回目以降は初回と提出書類と期限が異なり、原則として2カ月ごとに申請します。

期限を過ぎても不支給にはなりませんが、支給が遅れる可能性があります(2年の時効を過ぎた場合を除く)。

従業員とのトラブルに発展する恐れもあるため、計画的かつ円滑に処理し、提出期限を守るよう心がけましょう。

高年齢再就職給付金と再就職手当の両方の受給要件を満たす場合でも、同時受給はできず、どちらか一方を従業員が選ばなければなりません。

いずれも早期再就職支援が目的であるため、重複受給はできないしくみです。

どちらの受給が有利かは再就職のタイミングや賃金によって異なるため、従業員から相談を受けた場合は、ハローワークへ確認しましょう。

なお、申請ミスがあった場合は、速やかに訂正手続きを行います。

詳細は「高年齢雇用継続給付金に関するよくある質問」の項目をご参照ください。

ここからは、高年齢雇用継続給付金に関するよくある質問に回答します。

原則として65歳の誕生日が属する月を過ぎると、65歳以降の雇用継続の有無に関わらず、自動的に支給が終了します(手続きは不要)。

たとえば従業員の誕生日が8月20日の場合は、9月以降を対象とする支給申請はできなくなり、最終の申請は8月分までです。

申請内容に誤りがあった場合は、速やかにハローワークに訂正を申し出て、申請書や社内帳票を確認・修正のうえ、手続きを行います。

訂正に伴い給付額に差額が生じる場合は、返金手続きが生じる可能性もあるため、従業員の理解と協力を得た上で進めましょう。

兼業や副業収入がある場合、支給額や支給可否に影響が出る可能性があります。

収入や手当の種類、雇用保険の加入状況、事業主が同一か否かで運用が異なるため、管轄のハローワークへ確認しましょう。

会社としては、賃金情報の正確な集計や証憑管理が重要です。

社内の集計フロー構築や書式整備をご希望の企業様は、VS弁護士法人へご相談ください。

高年齢雇用継続給付金は、60歳以降に賃金が低下した従業員の雇用継続を支援する制度で、申請窓口は事業所を管轄するハローワークです。

支給額は「賃金月額×支給率」で計算され、支給率の上限は2025年の改定により、2025年8月1日現在は10%とされています。

会社側は、申請期限(賃金支払日の翌日から原則2カ月以内)、賃金証明や関係帳票の整合、制度改正に伴う運用見直しなどに注意が求められます。

VS弁護士法人は、高年齢雇用継続給付金に関する社内フロー設計や帳票テンプレ整備、2025年の制度改定対応について、初回無料でサポートします。

高年齢者の継続雇用でお困りの企業様は、VS弁護士法人へご相談ください。

メール・電話・WEBフォームいずれでもご相談可能です。