大阪弁護士会所属。京都市出身。

労働環境が激変する現代において、企業が直面する労務リスクは経営の根幹を揺るがしかねない重要課題です。私は、大学卒業後のIT企業勤務、経営コンサルタント、企業役員といった10数年のビジネス現場での経験を経て弁護士となりました。

法律はあくまで手段であり、目的は「企業の持続的な成長と安定」であるべきだと考えています。そのため、単に「法的に可能か不可能か」を答えるだけでなく、現場のオペレーションや事業への影響、経営者の想いを汲み取った上での「最適な次の一手」を提示することを最優先しています。

使用者側(企業側)の専門弁護士として、労働紛争の早期解決はもちろん、トラブルを未然に防ぐための強固な労務基盤の構築を支援いたします。経営者の皆様が事業に専念できるよう、法的側面から強力にサポートさせていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方

監修:プロが教える!失敗しない起業・会社設立のすべて

共著:民事信託 ――組成時の留意点と信託契約後の実務

この記事でわかること

労働基準監督署(労基署)から是正勧告を受けると、多くの経営者や労務担当者は「会社は何をすべきか」と不安を抱くでしょう。

実際に、労働基準法などの法令違反があると、労基署によって企業名の公表などの措置が取られる可能性もあります。

対応を誤れば、企業の信用が低下する恐れや、刑事罰のリスクにもつながりかねません。

そのため、企業の担当者は労基署の調査で指摘されやすい違反例や、調査への適切な対応方法の理解が重要です。

本記事では、是正勧告の基本から対応方法、弁護士介入が有効な場面など、労基署から是正勧告を受けたときに知っておくと役立つポイントを解説します。

目次

労働基準監督官による調査(臨検)で、会社が労働基準法などの労働関連法規に違反している事実が見つかると、行政指導が行われます。

「是正勧告」とは、労基署が会社に対して行う行政指導のひとつです。

しかし、調査の結果によっては是正勧告ではなく「指導」を受けるケースもあります。

ここでは、それぞれの違いを解説します。

是正勧告とは、労基署が会社に対し、労働関連法に違反する事項の改善を求める行政指導です。

労働基準監督官が調査を行った結果、会社に明確な法令違反が認められた場合「是正勧告書」を交付します。

是正勧告書には、以下の内容が記載されます。

是正期日とは、違反内容を改善し、労基署に改善内容を報告するまでの期限です。

会社は、この期限内に対応を完了させなければなりません。

是正勧告は明確な法令違反に対して行われる行政指導ですが、指導は明確な法令違反とは言えない状況に対して行われます。

たとえば、長時間労働の常態化や、出退勤時刻の記録が一部不十分など、労務管理において望ましくない状態の改善を促すものです。

指導を受けた場合、会社には「指導票」が交付されます。

この場合も是正勧告書と同様、指定期日までに改善を行い、労基署へ報告しなければなりません。

是正勧告はあくまでも勧告であるため、法的拘束力はなく、従わなくても罰則はありません。

しかし、改善措置を取らなければ、会社の法令違反が継続している状態です。

この場合、法令違反を理由として次のような処分を受けるリスクがあるため、必ず対応しましょう。

ここでは、それぞれの内容を解説します。

是正勧告を受けた企業は、具体的な違反事項と共に、社名が公表される可能性があります。

これは制裁が目的ではなく、会社に法令遵守と自主的な労働環境改善を促すための措置です。

しかし、違反内容と共に企業名が公表されれば、会社のイメージダウンは避けられません。

採用による人材確保が困難になるばかりではなく、自治体入札の制限、取引先からの信用低下などのリスクにつながります。

会社のリスクを避けるためにも、是正勧告には速やかに従いましょう。

労働基準監督官は、労働関連法の違反について司法警察権をもっているため、使用者の逮捕・送検が可能です(労基法102条)。

是正勧告後も違反が改善されない場合や、虚偽の報告書を提出するなど、会社側に悪質な行為があった場合は、送検手続きが取られ、刑事罰を受ける可能性があります。

たとえば、会社が適切に残業代を支払っていない場合は、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます(労基法119条1号)。

刑事罰を受けると、メディア報道による社会的批判など、企業のダメージは深刻かつ拡大化するため、違反内容は速やかに改善しましょう。

労基署からの是正勧告は、労働基準法などの法令違反についてされるものです。

ここでは、代表的な違反例について詳しく解説します。

会社は、法定労働時間である1日8時間、1週40時間を超えて労働者を働かせてはいけません(労基法32条)。

また、休憩や休日に関しても法律で定められた要件があります。

ここでは、労働時間に関する代表的な違反例を紹介します。

法定労働時間を超えて従業員に労働させる場合は、会社と労働者代表の間で36協定を締結し、労基署へ届け出なければなりません(労基法36条)。

36協定に関する代表的な違反例は、次の通りです。

36協定がない場合、法定労働時間を超えた労働は違反となります。

36協定を締結していても、時間外労働には次のような上限があります。

【原則】

原則の時間を超えて働かせる場合は、臨時的な必要性があり、特別条項付きの36協定を締結しなければなりません。

しかし、この場合も時間外労働などには、以下の上限があります。

【臨時的な必要性がある場合(特別条項)】

以上の上限時間を超えて働かせている場合は、労働基準法違反となります。

休日は週1回、またはあらかじめ特定された4週間で4日以上与えなければなりません(労基法35条)。

また、従業員の労働時間に応じて休憩時間を与える必要があります(労基法34条1項)。

具体的な休憩時間の要件は、次の通りです。

これを満たさない場合は、労働基準法違反となります。

賃金や割増賃金に関する法令違反には、次のようなケースがあります。

これらは是正勧告の対象となるだけではなく、従業員とのトラブルにも発展しやすいため、注意が必要です。

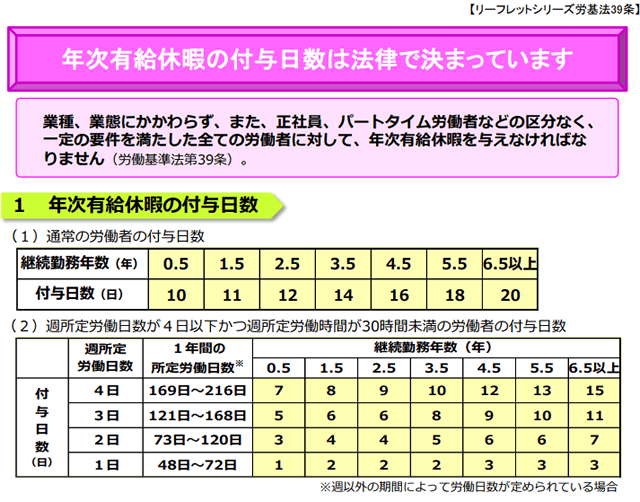

労働者が6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、会社は規定日数以上の有給休暇を付与しなければなりません(労基法39条1項)。

さらに、有給が年10日以上付与される労働者には、年5日の取得義務があります(労基法39条7項)。

年次有給休暇に関する代表的な違反例は、次の通りです。

特にパート、アルバイトに有給を付与していないケースは多くみられるため、気をつけましょう。

常時10人以上の労働者を使用する事業場には、就業規則の作成と労基署への届出義務があります(労基法89条)。

就業規則に関する代表的な違反例は、次の通りです。

就業規則を鍵付きキャビネットや金庫に保管している場合、周知義務を怠っていると判断される可能性があるため、気をつけましょう。

法定帳簿とは、労働基準法により作成・備付が義務付けられた、次の帳簿です。

ただ作成するだけではなく、保管期間も5年間(当分の間は3年間)と定められています(労基法109条)。

これらの帳簿は、調査時にも提出を求められる書類であるため、日常的な整備を心がけましょう。

会社は、事業場の規模や業種によって、安全衛生管理体制の整備が義務付けられています。

安全衛生管理体制に関する代表的な違反例は、次の通りです。

安全衛生管理体制は、会社の従業員規模により義務が異なるため、従業員が増えたときは、気をつけましょう。

労基署から是正勧告を受けるまでの流れは次の通りです。

ここでは、それぞれの場面について詳細を解説します。

労基署の立ち入り調査は、事前に連絡が入る場合と、抜き打ちで行われる場合があります。

予告なしで調査が行われる場合もあるため、注意が必要です。

また、通知された日程での対応が難しい場合は、監督官に事情を説明して、日程の調整を依頼しましょう。

会社が調査を拒否した場合や、書類の偽造・虚偽の回答をした場合には、罰則が設けられています(労基法120条4号)。

調査を理由に、書類の書き換えなどを行わないようにしましょう。

立ち入り調査では、以下のような確認が行われます。

なお、調査にかかる時間は概ね2~3時間程度です。

調査により、違反や望ましくない労務管理が確認されると、労基署から是正勧告書や指導票が交付されます。

内容に疑問がある場合は、改善の良い機会と捉えて、監督官に具体的な改善ポイントなどを納得いくまで確認しましょう。

また、是正勧告書は、多くの場合、調査当日に交付されるのではなく、後日事業主や責任者が労基署に出頭して受け取るのが一般的です。

その際に、受領日・受領者職名・氏名を署名押印します。

是正勧告書に記載された是正期日までに、会社は改善内容をまとめた是正報告書を、労基署へ提出しなければなりません。

提出期限は、多くの場合、是正勧告日からおおむね1カ月程度に設定されます。

決算期などで期限内の提出が難しい場合は、事情を説明すれば、期日延長を認めて貰える可能性があります。

是正報告書には所定の書式はないため、企業で自由に作成可能ですが、以下の内容を必ず記載しましょう。

改善事項や今後の再発防止策の具体的な記載や、違反解消に向けた会社の対応策についての明示が重要です。

労基署からの是正勧告による、企業の信用失墜や罰則などのリスクを回避するためには、弁護士の助力を得ることが有効です。

ここでは、弁護士の介入が特に有効となる場面を解説します。

労務に関する法律の知識が曖昧で、労基署の調査に適切に対応できるか、不安を覚える担当者は少なくありません。

そのような場合、調査当日に弁護士へ立会いを依頼できます。

労働法に精通した弁護士が同席すれば、労基署からの指摘事項に対し、会社の実情に即した主張が可能です。

また、是正勧告を受けた際も、違反内容の改善ポイントを適切に理解しているため、是正報告書の作成も含めた、改善のためのサポートを得られます。

是正勧告を受けた内容を改善する際は、単なる法令順守にとどまらず、会社の実情を踏まえたルールの再構築が必要です。

将来の従業員とのトラブルや、再度の是正勧告を防ぐなど、リスクに備えた視点も欠かせません。

しかし、是正勧告はあくまでも法令違反の是正を求めるだけであり、会社の事情や将来のリスクに配慮した対策への助言を得られる可能性は低いでしょう。

是正勧告への改善には、企業の労務トラブルに精通した弁護士の専門的な支援が有効です。

弁護士に相談をすれば、改善のための実務的なアドバイスや、企業にとって有利な仕組みづくりへのサポートが得られます。

是正勧告には法的拘束力はありませんが、放置すれば企業名の公表や送検、罰則などの措置が取られる可能性があります。

このような措置は企業イメージの失墜や、従業員とのトラブルに発展する恐れがあるため、会社は是正勧告に従い、対応しなければなりません。

適切な改善策や再発防止体制の構築には、法的知識とリスクに備えた視点が欠かせないため、労働法に精通した弁護士へ相談しましょう。