東京弁護士会所属。新潟県上越市出身。

労働問題は、一歩対応を誤れば損害賠償だけでなく、企業の信用失墜や従業員の士気低下、ひいては経営基盤を揺るがす重大なリスクとなります。

私は、野村證券をはじめとする金融機関で10年以上にわたり、リテール営業からコンサルティング、金融庁との折衝やリスク管理まで、多方面の業務に従事してまいりました。これらの経験から、企業の数字と法務は密接にリンクしており、労働問題を「点」ではなく「経営の一部」として捉えることの重要性を痛感しております。

経営者側の立場に立ち、財務分析や資金調達の観点も含めた戦略的なアドバイスを行うことが私の強みです。単に紛争を解決するだけでなく、組織の持続的な発展を見据えた強固なガバナンス構築のお手伝いをいたします。経営者の皆様の良き相談相手として、誠実かつ論理的にサポートさせていただきます。

この記事でわかること

従業員がパワーハラスメント(以下パワハラ)で労働基準監督署(労基署)に相談した場合、会社は迅速かつ適切な対応を求められます。

パワハラ問題の放置や不適切な対応は、法的リスクや企業イメージの低下を招く可能性が高いため、事前に対応策を理解しておきましょう。

この記事では、パワハラを労基署に相談された際の会社に求められる具体的な対応方法や、労基署からの指導について詳しく解説します。

目次

パワハラとは、「職場内での地位や立場を利用して、同じ職場で働く人に対して、身体的・精神的苦痛などを与える事象」です。

労働基準監督署(労基署)がパワハラに介入するのは、主に労働基準法や労働安全衛生法に違反している場合に限られます。

ここでは、労基署がどこまで関与できるのか、実際の対応の流れを解説します。

労基署は、労働基準法や労働安全衛生法に基づき、企業が法律を遵守しているかを監督・指導する行政機関です。

労基署の主な対応範囲は以下の通りです。

パワハラが行われた場合、労基署の対応は労働者からの相談に対しての助言や、事業所への指導にとどまります。

労基署はパワハラそのものを直接取り締まる権限は持っておらず、暴行等を伴う場合でも、加害者個人を処罰する刑事権限はありません。

パワハラ相談の多くは、労基署の上位組織である労働局が管轄する「総合労働相談コーナー」や「雇用均等室」が対応します。

労働局の主な対応範囲は以下の通りです。

相談場所が労基署内に設置されている場合が多いため、混同されやすいですが、管轄と対応範囲が異なる点に注意しましょう。

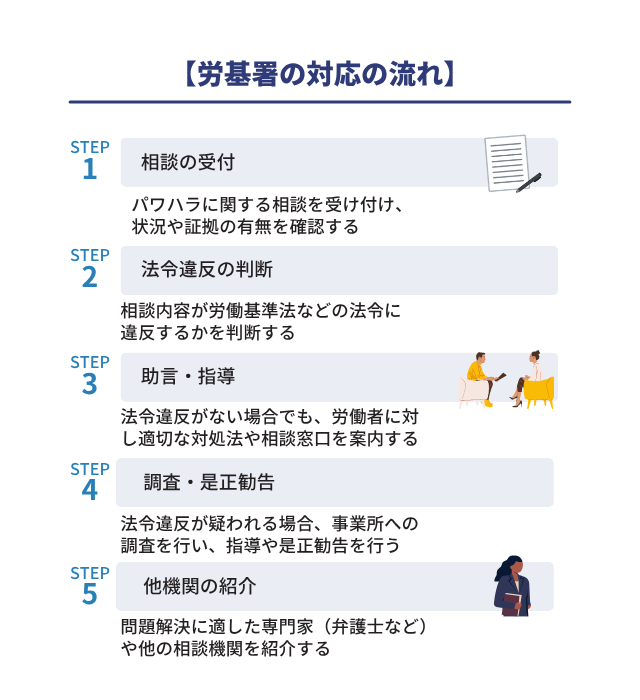

労働者が労基署にパワハラを相談した場合、労基署の対応は以下のような流れになります。

短くても数週間、長ければ数カ月かかる場合もあります。

従業員が労基署にパワハラを相談した際、企業側は迅速な初期対応が大切です。

【初期対応の流れ】

弁護士へ相談する

社内ヒアリングの実施

社内調査を進める

調査結果の報告と対応策の実施

証拠保全(ログ・メール・CCTV)

二次被害防止(即時の行為停止・席配置変更)

労基署対応では、事実確認や書類作成、社内調査の方針決定など専門的な知識と判断が必要になります。

特に、相談内容が正当かどうかの判断や、労基署からの調査への対応方法について、弁護士からのアドバイスは重要です。

このため、早期の弁護士への相談は、問題のスムーズな解決を図るとともに、訴訟リスクの軽減にもつながります。

パワハラ問題は初動対応が鍵です。不適切な対応は、会社の法的リスクを増大させるだけでなく、企業イメージを著しく損ねる恐れがあるため、労働問題に精通した弁護士への相談が不可欠です。

VSG弁護士法人には労務管理リスクの専門家が多数在籍しているため、パワハラ問題に関する迅速かつ適切な対応をサポートします。

是正勧告・指導票の提出期限管理と再発防止計画の策定支援まで幅広く対応可能なため、安心してご相談ください。

パワハラの事実関係を明らかにするため、社内でのヒアリングが不可欠です。

ヒアリングのポイントを押さえて実施しましょう。

【社内ヒアリング実施のポイント】

被害者と加害者の双方、そして同僚から事情を聞く

ヒアリングは中立性を保った担当者が対応する

可能であれば弁護士に同席してもらう

書面に残す

また、被害者への配慮を忘れてはいけません。

【被害者への配慮】

加害者と隔離する

プライバシーを保護する

精神的負担を軽減する

「何を望んでいるのか」を確認する

必要に応じて専門家(産業医やカウンセラー)につなげる

どのような配慮が必要かはケースごとに異なるため、まずはヒアリングを通じて本人の希望や状態を確認し、選択しましょう。

被害者の希望しない対応は状況の悪化を招きかねないため、行ってはいけません。

労基署は労災請求の窓口でもあるため、パワハラに起因するうつ病などの症状が相談されている場合、被害者へのケアも調査対象となります。

会社の対応により不調が悪化した場合は、会社が労働者に対して負う「安全配慮義務」に違反するため、法的責任を問われる可能性もあります。

社内ヒアリングを単なる対応手順にとどめず、企業の法的責任を果たしつつリスクを予防する姿勢が重要です。

ヒアリングを通じて収集した情報を基に、パワハラの実態を社内調査によってさらに掘り下げます。

この調査は、労基署からの質問に適切に回答するための準備としても重要です。

社内調査では、以下の点に注意して進めます。

【社内調査の注意点】証拠の収集

メール、メモ、録音などの具体的な証拠を収集する。事実関係を明確にするための重要な資料として有効。

調査の透明性

関係者全員に対して公平な調査実施が重要。

特定の人に偏らないよう、すべての証言や証拠を総合的に判断する。

外部専門家の利用

必要に応じて、弁護士や労働問題の専門家に調査依頼を検討する。

外部の第三者が関与すると、調査の信頼性が高まる。

調査結果がまとまり次第その内容を労基署に報告し、必要な対応策を講じます。

調査によって問題が見つかった場合は、労基署から是正勧告や指導票が発行されるケースがあります。

是正勧告や指導票に対しては、迅速に改善策を講じなくてはなりません。

是正勧告や指導票の内容は、具体的には加害者への処分や、職場環境の改善などです。

また、被害者に対しては、引き続き本人の希望に応じた適切なケアを行いましょう。

社内調査では、労基署対応や裁判リスクを踏まえた証拠保全が重要です。

証拠になる対象は次の通りです。

改ざん防止のため、電子データはタイムスタンプ付きで保存し、紙資料は原本の保管、複製は日時と作成者をラベル付けします。

管理体制にも注意し、アクセス権は必要な者のみに限定した上で、入出庫を証拠台帳に記録しましょう。

また、私物端末の無断取得や個人情報の目的外利用は厳禁です。

証拠の取得に社外対応が必要な場合は、弁護士へ相談しましょう。

パワハラが認められた場合、まず行為者に即時行為停止を指示し、座席や勤務帯の変更、担当ラインの分離などで、当事者同士を引き離します。

通報者や調査協力者への保護措置として、不利益扱い禁止の周知、接触や連絡の制限も重要です。

賃金や人事上の不利益を伴う処分を行う場合は、社内規定に従い、暫定措置と区別して実施しましょう。

実施内容や日時、対象者、有効期間を明記して書面管理し、労基署調査にも備えます。

配置転換や勤務調整は慎重さが求められるため、弁護士へ相談の上で運用しましょう。

パワハラで申告された人は、申告内容が正当と認められた場合、厳しい処分や責任を負うケースも考えられます。

ここでは、具体的にどのような結果が待っているのか、会社からの懲罰処分や被害者からの損害賠償請求について解説します。

懲罰の内容はパワハラの程度や会社の就業規則によって異なりますが、考えられる処分は以下の通りです。

| 程度 | 処分の種類 | 概要 |

|---|---|---|

| 軽 | 戒告(かいこく) | 始末書の提出を求めない厳重注意。口頭または書面で行われる。 |

| けん責 | 始末書の提出を求める厳重注意。口頭または書面で行われる。 | |

| 減給 | 本来従業員に支払われる賃金の一部を減額する。減額部分は法律で定められた上限あり。 | |

| 出勤停止 | 労働契約を存続した上で一定期間の出勤を禁止し、その間の賃金を支給しない。 | |

| 降格(降職) | 現在の役職、職位、職能資格の等級を上位から下位へ下げる。 | |

| 諭旨解雇(ゆしかいこ) | 会社が従業員に自主的な退職を促す。退職届が提出された場合は退職、提出されない場合は懲戒解雇を行う。 | |

| 重 | 懲戒解雇 | 従業員の重大な規律違反に対し、会社が制裁罰として従業員を一方的に解雇する最も重い処分。 |

事後対応での被害者への配慮は、心身の回復や就業環境の安全確保を重視し、適切な措置を講じます。

具体的には、次のような対応があります。

また、診断結果を含む個人情報は目的外で共有せず、守秘義務を遵守し、医療判断は断定的に扱わないように気をつけましょう。

被害者への支援措置にお悩みの場合は、VS弁護士法人へご相談ください。

パワハラの加害者は、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。

損害賠償請求に含まれるのは、たとえば以下の通りです。

さらに、ハラスメントによって心身に不調をきたした場合には、労災として認定されるケースもあります。

精神障害の労災認定基準では、パワハラの内容と程度によって、被害者の心理的負荷が評価されます。

そのため、労災認定基準に照らした、被害者の心理的負荷を記録する体制の整備が重要です。

問題が生じた際は、企業としては事実関係の調査と迅速な対応が不可欠です。

対応が遅れると、企業の使用者責任が問われ、社会的信用の失墜や追加的な法的リスクに発展する恐れがあります。

パワハラ問題が発生した際、不適切な対応はさらなる問題を引き起こし、企業全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、特に注意が必要なNG対応について確認しましょう。

パワハラ問題は、迅速かつ明確な対応が極めて重要です。

対応が遅れたり、結論を曖昧にしたりすると、被害者の不満は増大し、問題は深刻化します。

会社が問題に真剣に取り組んでいないと見なされれば、社内外からの信頼を失いかねません。

被害者が勇気を出して申告してきたにも関わらず、その訴えを叱責・否定・無視するといった対応は良くありません。

被害者はすでに精神的・肉体的ダメージを抱えており、こうした対応はさらなる苦痛を与えます。

結果として、被害者は会社への信頼を完全に失い、労働基準監督署や弁護士など外部機関に助けを求める事態に発展する可能性が高まります。

これでは、法的な問題や社会的な評判の低下を招くリスクにつながってしまうでしょう。

パワハラ問題の解決には、公正で透明性のある調査が不可欠です。

被害者の声を優先するあまり、加害者の言い分をまったく聞かない対応もNGです。

加害者にも言い分や事情がある可能性があり、それを無視して一方的に判断すると、誤った結論につながってしまうかもしれません。

加害者の主張を聞かずに処分を下した場合、後で不当解雇や不当処分として訴訟に発展するリスクにも考慮が必要です。

また、他の従業員にも「公正な対応が期待できない会社」などの印象を与え、社内の士気が低下する原因となります。

会社が当事者に示談や申告撤回を強要してはいけません。

「会社のため」と即日の示談書署名を迫る行為、見返りとして人事評価や昇進をほのめかす行為は、いずれも不適切です。

社内窓口や弁護士を同席させ、熟慮期間を確保した上での、中立的な選択肢の提示が望ましい対応です。

対応にあたっては、圧力と受け取られる表現は避け、本人の自由意志を尊重する姿勢を徹底しましょう。

また、後のトラブル防止のため、説明内容や同意の経緯の記録も重要です。

対応の判断が難しい場合は、VS弁護士法人へご相談ください。

通報者を探索・特定して氏名や部署を共有したり、社内チャットで「噂封じ」を名目に晒す行為は不適切です。

調査資料は必要最小限の権限者のみ閲覧可能とし、資料のマスキングやアクセス履歴の管理を徹底しましょう。

また、個人情報の目的外利用を禁じ、通報者や協力者への不利益扱いや報復禁止の周知も重要です。

全社向けの再発防止策や相談窓口の周知では、個人が特定されないように配慮し、必要な情報のみの発信を心がけましょう。

対応に不安がある場合は、必要に応じてVS弁護士法人へご相談ください。

2020年にパワハラ防止法が施行されたにもかかわらず、パワハラの発生件数は増加傾向にあります。

企業にとってパワハラ問題は大きなダメージとなるため、効果的な予防策が重要です。

ここでは、パワハラで労基署に相談されないための効果的な対策を解説します。

従業員が安心して相談できる窓口を設ければ、労基署へ相談される前に社内で解決が可能です。

社内フォームやメール、電話、弁護士・社労士による外部相談窓口など複数チャネルで、匿名・記名の両方に対応します。

受付後は24~48時間以内に一次連絡、7日以内に初動方針を提示し、案件ごとに管理IDで進捗を通知します。

相談記録はアクセス制限と改ざん防止の上で3~5年保管しましょう。

通報者の特定や晒し行為、不利益扱いや報復行為の禁止を社内規定などに明文化します。

社内ルールの周知は入社時だけではなく、年1回全社案内や常設掲示物による定期的・恒常的な実施も重要です。

研修は、管理職・一般社員に行う年1回以上の定期研修に加え、新任管理職就任時も必須とします。

eラーニングとロールプレイを組み合わせ、注意指導とパワハラの区別などを研修内容に取り入れます。

チャットやオンラインでの言動を教材にすると効果的ですが、加害者特定につながる事例の使用は避けましょう。

管理職研修では、ラインケアとして傾聴・早期察知・二次被害防止(接触回避や配置調整依頼など)のスキル習得が重要です。

受講率100%、テスト80%以上を指標に受講記録を台帳で管理し、形式的受講(代行、代理クリック)は禁止しましょう。

パワハラを防止する職場環境整備のため、半期~四半期ごとに匿名調査を行い、自由記述を含めて、以下の内容を部署別に調査・集計します。

結果を基に、各部署で担当者・期限・KPI(残業削減、相談件数の見える化など)を定めた是正計画を策定しましょう。

結果や計画の概要は個人が特定されないように配慮し、個人照合や不利益な配置転換などを禁じた上で、改善策と併せて全社共有します。

さらに年1回の内部監査や労基署への是正報告期限の管理を徹底し、調査や改善報告の形骸化を防ぎます。

管理職評価にハラスメント行動指標を加点・減点で反映し、評価や昇格要件に反映するしくみも有効です。

対策の実効性を高めるために、社内ルールと連動した基本的な書式の整備も重要です。

また、個人情報の目的外利用の禁止、保存年限、破棄手順も忘れずに明記しましょう。

従業員がパワハラを労働基準監督署へ申告しても、労基署には直接介入する権限はありません。

しかし、問題を放置すると、被害者からの損害賠償請求など訴訟へ発展するリスクがあります。

パワハラ問題が発生した際には、社内での適切な対応はもちろん、必要に応じて専門家の意見を仰ぎ、企業のリスクを最小限に抑えましょう。

VSG弁護士法人では、在籍する多数の労務専門家が問題解決をサポートいたします。

まずはお気軽にお声掛けください。