大阪弁護士会所属。京都市出身。

労働環境が激変する現代において、企業が直面する労務リスクは経営の根幹を揺るがしかねない重要課題です。私は、大学卒業後のIT企業勤務、経営コンサルタント、企業役員といった10数年のビジネス現場での経験を経て弁護士となりました。

法律はあくまで手段であり、目的は「企業の持続的な成長と安定」であるべきだと考えています。そのため、単に「法的に可能か不可能か」を答えるだけでなく、現場のオペレーションや事業への影響、経営者の想いを汲み取った上での「最適な次の一手」を提示することを最優先しています。

使用者側(企業側)の専門弁護士として、労働紛争の早期解決はもちろん、トラブルを未然に防ぐための強固な労務基盤の構築を支援いたします。経営者の皆様が事業に専念できるよう、法的側面から強力にサポートさせていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方

監修:プロが教える!失敗しない起業・会社設立のすべて

共著:民事信託 ――組成時の留意点と信託契約後の実務

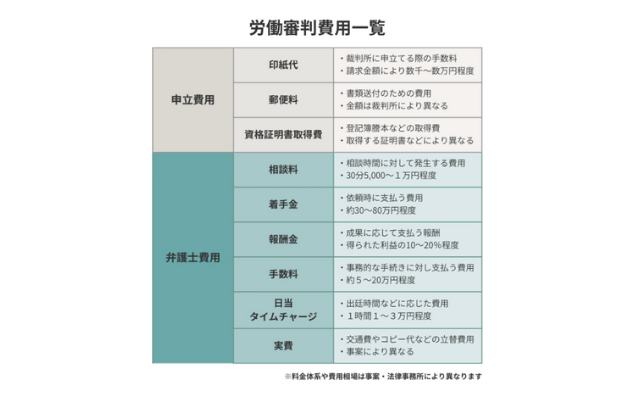

労働審判にかかる費用の全体像は、人事・総務担当者や経営者が把握しておきたい情報です。

費用は、印紙代や郵便料といった申立費用に加え、弁護士への相談料や報酬金などで構成されます。

本記事では、全体の費用の見積もりの参考となる内訳や相場をくわしく解説しています。

弁護士費用を抑える方法や弁護士に依頼する意義もまとめているため、実務担当者に役立つ内容です。

なお、金額は事案や申立て相手への請求額により変動するため、あくまで目安としてご参照ください。

弁護士への依頼を検討する場合は、必ず個別に見積もりを確認しましょう。

目次

労働審判の申立費用は、印紙代・郵便料・資格証明書の取得費で構成されます。

印紙代は申立て内容の請求額に応じて算定され、郵便料は裁判所により異なります。

また、裁判所に一時的に預ける保管金は、電子納付も可能です。

申立費用は、印紙代と郵便料の2種類です。

支払先はいずれも裁判所で、一般的には申立て時に納付します。

印紙代は、相手方への請求額を基に算定されます。

たとえば、50万円の請求の場合は2,500円[注1]が必要です。

[注1]手数料額早見表

郵便料は、裁判所ごとに金額が異なるため、各地裁の案内を必ず確認しましょう。

納付方法は郵便切手のほか、現金・電子納付も可能です。

たとえば仙台地裁では、4,000円[注2]です。

[注2]仙台地方裁判所本庁・管内支部郵便切手及び予納金一覧

その他、登記簿謄本などの資格証明書の取得費やコピー代、交通費などが発生する場合もありますが、必要性は事案により異なります。

弁護士費用は、一般的に次のような項目で構成されます。

金額の設定は事務所によって大きく異なるため、同じ事案でも費用に幅が生じる点に注意が必要です。

依頼を検討する際は、必ず見積もりを取り、内容を事前に確認しましょう。

大前提として、弁護士費用は法律による基準や上限等は設定されていないため、弁護士が依頼人と相談の上、自由に決められます。

つまり、依頼する弁護士によって、料金形態や費用は異なります。

難易度が高いと判断される事案ほど、弁護士費用が高額となるのが一般的です。

企業側の労働審判では、着手金30〜80万円、成功報酬10〜20%、総額60〜100万円程度が相場です。

※相場は目安、あくまでも個別見積もりが前提

ここでは、それぞれの報酬の概要や費用相場についてさらに詳しく紹介します。

相談料とは、法律相談にかかった時間に対して支払う費用です。

現在は弁護士が自由に報酬を決定でき、初回相談を無料とする事務所もあります。

一般的には30分や1時間単位の時間制で、相場は30分で5,000円〜1万円程度です。

※市民のための弁護士報酬ガイドでも同程度の金額が目安とされています[注3]

[注3]市民のための弁護士報酬ガイド

着手金とは、弁護士への依頼が正式に成立し、手続きに着手される段階で支払う費用です。

労働審判を企業側が依頼する場合の相場は、約30〜80万円程度とされます。

依頼した結果の成否に関わらず発生し、仮に不利な結果となった場合や途中で弁護士を交代・解任した場合でも返金されません。

着手金は、案件の難易度が最も反映されやすい費用です。

一般的には、請求内容が多岐にわたる場合や、反論する論点が多い複雑な事案、既に企業側が不利な状況では、高額に設定されます。

ただし、金額や料金体系は事務所によって大きく異なるため、全体の費用体系も含めて個別の見積もりを必ず確認しましょう。

近年では着手金を無料または低額に設定する事務所もありますが、その場合は報酬金や日当など他の費用が高めに設定されるケースもあります。

成功報酬とは、労働審判で得られた結果に応じて支払う費用です。

たとえば請求の一部が認められた、相手方の請求額を減額できた、和解が成立したなどの場合が該当します。

金額の相場は、成功金額の10~20%程度です。

ただし、企業側の弁護士費用に関しては、報酬金を設定しづらい事案もあり、着手金や日当などに反映する事務所もあります。

報酬割合や算定方法は事務所によって異なるため、依頼前に必ず見積もりで確認しましょう。

手数料は、労働審判に係る当事者間に争いがない場合などで、事務的な手続きの依頼に対して支払う費用です。

たとえば、答弁書の作成や証拠の整理等を行い、裁判所に送付するまでの依頼に対して費用が発生します。

手数料の範囲で依頼できるのは、あくまで簡易的な事務手続きを限定的に委任する場合に限られている点に注意が必要です。

法的判断や交渉対応を伴う場合は、着手金や報酬金などの別の費用が発生する可能性があるため、必ず個別の見積もりを確認しましょう。

日当・時間制報酬(タイムチャージ)は、労働審判への出廷や打合せ、書類作成などで弁護士が拘束された時間に対して発生する費用です。

相場は、1時間あたり1~3万円が目安とされます。

着手金や報酬金とは別扱いとなる場合が多く、委任前に以下を確認しておきましょう。

委任前に確認すべきチェックリスト

発生タイミング(出廷・会議・書面作成等)

上限設定の有無

訴訟移行時の追加費用

実費は、労働審判の代理人として手続きを行う上でかかった費用です。

変動幅が大きいため、どの程度の費用がかかるのかは一概に言えません。

高額になるかどうか心配な場合は、依頼する弁護士に過去の実績を確認しておくとよいでしょう。

費用の詳細はケースにより異なるため、見積り・費目内訳の事前確認をおすすめします。

| 実費の内訳 | 概要 |

|---|---|

| 通信料 | 弁護士が裁判所へ答弁書等の文書を送付するときにかかった費用 |

| コピー代 | 答弁書や証拠の写し等をコピーしたときにかかる費用 |

| 交通費 | 弁護士が労働審判に出廷するときの電車や車などの移動費用 |

| 宿泊費 | 弁護士が遠方の裁判所に出廷するために宿泊する費用 |

| 資格取得証明書 | 会社の登記簿謄本などの取得にかかる費用 |

弁護士費用は、相談から手続きの終結まで段階ごとに発生します。

それぞれのタイミングで発生する費用項目は、下表の通りです。

| タイミング | 費用項目 | 内容・金額の目安 |

|---|---|---|

| 相談時 | 相談料 | 30分5,000円~1万円程度 初回相談無料の事務所もあり |

| 受任時 | 着手金 | 案件の難易度や請求額により変動 |

| 預かり実費 | 印紙代や郵便料、資格証明書の取得費など | |

| 費用発生時 | 実費清算 | 郵便料、コピー代、交通費など |

| 日当 | 出廷や書類作成に対し設定がある場合 | |

| 終結時 | 成功報酬 | 経済的利益の10~20%など、契約により異なる 最低成功報酬の有無も要確認 |

労働審判は、原則3回以内の期日で迅速な解決を図る制度です。

そのため、申立書や答弁書、証拠の整理などの事前準備や審理当日の立ち振る舞いなどが結果を左右します。

制度上、弁護士を付けずに企業だけでの対応も可能ですが、短期間で主張や証拠の整理を行うには相応の労力と経験が求められます。

企業の自力での対応は、通常業務への大きな負担にもつながりかねません。

特に、答弁書は単なる認否の羅列では不十分であり、事実関係と法的主張を整理した上で提出する必要があります。

十分な準備ができない場合、相手方の主張が認められやすくなったり、解決金が高額化したりする恐れがあります。

また、審理での対応が不適切だった場合、裁判官の心証に悪い影響が生じ、不利な審判結果や訴訟に転じる可能性も否定できません。

こうしたリスクを踏まえると、早い段階で弁護士に相談し、費用項目や見積りを確認したうえで、社内対応範囲の検討を行うのが現実的です。

制度の特性を理解した十分な準備が、円滑な解決への第一歩となるでしょう。

労働審判は、原則として3回以内の期日で話し合いによる解決を目指し、合意に至らなければ審判が下されます[注4]。

審判の内容に納得できない場合、2週間以内にいずれかが異議を申し立てると、自動的に訴訟に移行します[注4]。

手続きの流れが早く、限られた準備期間と審理回数で結論に至るしくみのため、初期段階からの事実関係の整理や証拠の準備が重要です。

また、訴訟移行の可能性を踏まえた、対応方針の策定や和解案の検討も、結果の納得度に影響します。

弁護士に依頼すれば、申立書や答弁書の作成、証拠整理、期日での主張までを一貫して任せられます。

会社の業務負担を抑えながら、調停案への対応方針や訴訟移行の見通しを専門的な視点で検討できる点もメリットです。

会社が自力で対応する場合では、手続きや判断を誤るリスクが高く、かえって費用や労力の負担が増える可能性があります。

早い段階で弁護士へ相談すれば、こうした負担を最小限に抑えられるでしょう。

[注4]労働審判手続

労働審判における弁護士費用は、1事案当たり約50~100万円程度の費用が見込まれ、高額です。

抑えられる費用があるならば抑えたい気持ちが生じるのも自然です。

ここでは、労働審判で弁護士費用を抑える方法を紹介します。

呼出状が届いた時点で早急に弁護士に相談をすると、その後の適切な対応方法を確認でき、事態の複雑化を避けられます。

結果的に、弁護士費用を抑えられるでしょう。

早めに弁護士に相談しようと焦るあまり、要点を整理せずに相談をしてしまうと、相談する時間や回数が増えて弁護士費用が高くなる恐れがあります。

裁判所から送られてくる労働審判の呼出状には、申立書の控えが添付されます。

申立書をよく読み込み、申立人の主張、争点となりそうなポイント、証拠となりそうな書類等の存在を事前に確認しておきましょう。

相談の時点で的確に弁護士に伝えられれば、相談する時間や回数を減らし、相談料を抑えられます。

無料相談を行っている弁護士は数多くあります。

事前に論点を整理した上で無料相談を依頼すれば、事案の複雑性や弁護士への依頼の必要性について費用を抑えながら確認できます。

弁護士に依頼する前に、費用面で確認しておきたいチェックリストは以下の通りです。

実際に依頼する場合の弁護士費用が心配なときは、予算内に収まるか等を無料相談で確認しておくと安心です。

無料相談を受けても依頼は必須でないため、いくつかの事務所で相談・見積りを比較し、条件を十分理解したうえで判断しましょう。

事前に不明点を解消しておけば、依頼後の費用トラブルや手続き上の誤解を防げます。

法律相談でよく耳にする「法テラス」は、資金に限りがある場合に無料または低額で弁護士に相談できる公的制度です。

ただし、民事法律扶助の対象はあくまで「個人」に限られており、法人や団体は利用できません[注5]。

弁護士費用や報酬体系は、弁護士事務所により自由に設定できます。

主な費用体系は次の4つです。

顧問契約内対応型:既存の顧問契約の範囲で労働審判を扱うケース

なお、見積もりを取る際は、次の点を確認しましょう。

※費用相場は各弁護士事務所が自由に設定可能です。[注3]

弁護士費用を抑えたい場合は、最終的にご自身で対応する方法が最も有効です。

裁判所や審判員のフォローを受けながら、書類や証拠を揃えて作成する方法があります。

しかし、会社が相手方となる場合、非常にタイトなスケジュールの中、労働審判に対応します。

準備や手続きはすぐに終えられるのではなく、多くの時間が取られます。

本来業務をストップさせて取り組まなければならない上に、有利な結果を得られるとも限りません。

労働審判に関する手続きは、できる限り弁護士に依頼をしましょう。

労働審判の弁護士費用は、次の計算式でおおまかな費用対効果が見積りできます。

たとえば、申立人からの請求が300万円の事案で、解決金200万円で合意した場合、削減できた金額は100万円です。

弁護士費用が80万円の場合の純効果は「20万円+社内工数削減分」となりました。

ただし、弁護士に依頼しても必ずしも良い結果が得られるとは限らず、事案や対応方針によって結果は異なるため、注意が必要です。

※審判後2週間以内に異議申立てがあった場合は訴訟へ移行する可能性にも注意が必要です[注6]

[注6]審判に不服がある場合

労働審判の申立てがあった場合、企業側の対応の流れは次の通り[注7]です。

労働審判が会社に対して申立てられると、呼出状が届き、指定期日までに答弁書を作成しなければなりません。

その後、原則3回以内の期日で話し合いによる解決を目指しますが、合意に至らなければ、労働審判員により審判が下されます。

審判の内容に不服があり、2週間以内にどちらかが異議申し立てを行えば、通常訴訟に移行します[注6]。

参考:[注7]労働審判手続

労働審判を弁護士に依頼する場合は、労働問題に強い弁護士へ依頼しましょう。

弁護士選びにおいて、弁護士費用は重要なポイントですが安さを理由に選ばないでください。

ここでは、労働問題に強い弁護士の選び方を紹介します。

他の経営者や顧問契約を結んでいる税理士や社労士に、弁護士を依頼してもらう方法があります。

士業の場合は、他士業との繋がりがあるケースが多いため、紹介してもらえる可能性が高いでしょう。

しかし、知人や他士業から紹介される弁護士がすべて労働問題を専門に扱っているとは限りません。

弁護士を紹介して貰う場合に「労働問題が専門かどうか」を必ず確認しましょう。

知人の経営者から紹介を貰う場合は、過去に労働審判や労働トラブルを解決して貰った実績があると安心です。

労働問題について専門的なコラムや著書を執筆している弁護士は、労働問題について豊富な知識と経験があります。

いくつか興味のあるコラムを読んでみれば、企業側の弁護士か労働者側の弁護士かも把握できます。

内容も単に一般的な知識を羅列したのではなく、実務レベルで役に立つ情報や、読者の目線で書かれているかなどに注目しましょう。

弁護士の知識量や親身になって相談に乗ってくれるかを、コラムや著書から理解できるはずです。

弁護士や社会保険労務士など複数の専門家がチームを組む弁護士事務所は、トラブル発生時のカバー体制が整っており、安心して依頼できます。

特に労働審判は期日までの期間が短く、事実確認や資料整理など、初動対応の速さが重要です。

個人事務所では日程の都合で受任できない場合もあります。

チーム体制の事務所なら残日数に応じた柔軟な対応が可能です。

選定の際は、労働審判の担当部門での経験や直近3年の取扱い件数など、数字で客観的に評価できる実績を確認しましょう。

労働審判の弁護士を探しているときは、VSG弁護士法人にご相談ください。

実績豊富な弁護士チームが、労働問題を解決に導きます。

労働審判を弁護士に依頼するときは、以下の注意点を押さえましょう。

それぞれの注意点について詳しく解説します。

労働審判の相談をスムーズに進めるには、初回から必要資料の準備が重要です。

事実関係の確認に時間を要すると相談料が高額になりやすく、費用効率にも影響します。

主張や反論の裏づけとなる資料を整理し、第三者が見てもわかりやすい形式と内容で時系列を提示できるように準備しましょう。

以下は初回相談時に持参する資料の基本リストです。

※法テラスの無料相談は個人を対象としており、法人は対象外です[注5]。

弁護士へ正式に依頼する前に、委任状等に書かれた契約条件を必ず確認しましょう。

同じ事案の相談でも事務所により金額や料金体系、清算条件が大きく異なります。

成功報酬が設定されておらず一見安く見える場合でも、タイムチャージで予想と費用が大きく変わる可能性もあります。

契約後のトラブルを防ぐため、費用構成と契約ルールを明確に把握しておきましょう。

※弁護士費用は旧・日弁連報酬規定の廃止により、現在は各事務所で自由に設定できます[注3]。

労働審判の対応では、全体の費用構成と審判手続きの特徴を押さえた会社の準備体制が重要です。

企業の担当者は、次の3点を押さえておきましょう。

労働審判への対応を検討している企業様は、労働問題解決に強いVSG弁護士法人へご相談ください。