目次

解雇通知書とは、企業が従業員に対して「あなたを解雇します」という意思を正式に伝えるための書面です。口頭での解雇も法的には有効とされていますが、あとで「言った」「言わない」の争いになりやすいため、証拠として残る書面で通知することが望まれます。

労働契約を一方的に終了させる解雇は、従業員の生活に大きな影響を与えます。そのため、労働基準法では解雇に関して厳しいルールが定められており、企業側はその手続きを守らなければなりません.

「解雇通知書」と混同されやすいのが「解雇予告通知書」と「解雇理由証明書」です。名称は似ていますが、それぞれ役割や交付のタイミングが異なります.

解雇通知書を作成する際には、解雇の事実を一方的に伝えるだけでは不十分です。労働基準法の要件を満たしつつ、トラブルを防ぐために必要な事項を正確に記載しなければなりません。とくに、解雇日や解雇理由が曖昧だと「不当解雇」と判断される可能性が高まります。

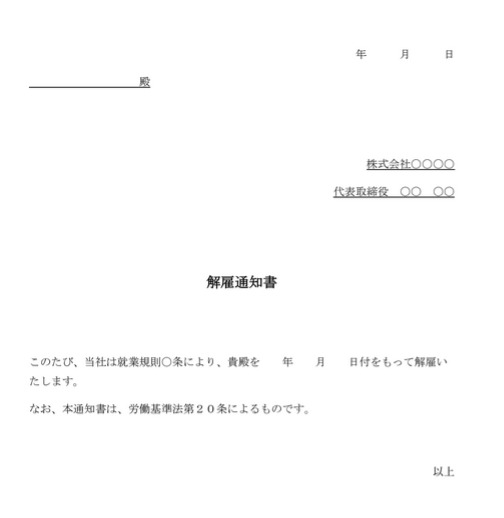

まずは、実務で使いやすい解雇通知書のテンプレートを確認しましょう.

3.その他

解雇通知書は、形式的な書類に見えても、実際には労働審判や裁判の場で「解雇の有効性」を裏づける大切な証拠になります。そのため、テンプレートを使うだけでなく、自社の就業規則や具体的な事実に合わせて修正することが不可欠です。

解雇通知は、従業員に解雇の事実を確実に伝えることが重要です。不適切な方法だと「受け取っていない」とトラブルに発展するおそれがあります。

ここでは、解雇通知の代表的な方法と注意点を解説します。

解雇通知で最も確実な方法は、従業員と直接面談を行い、その場で解雇通知書や解雇予告通知書を渡すことです。書面として明確な記録が残り、さらに直接コミュニケーションを取れるため、双方の意思疎通がしやすいというメリットがあります。

ただし、面談の際は発言や態度に注意が必要です。不適切な言葉や態度はパワハラと受け取られ、かえって新たなトラブルを招くおそれがあります。伝える内容を事前に整理し、落ち着いた態度で丁寧に説明することが欠かせません。

また、手渡す際には受領サインや押印をもらうことが重要です。サインがあれば「通知を受け取った」という証拠になり、あとで「受け取っていない」と主張されるリスクを減らせます。

従業員が長期間休んでいる場合や、会社に出勤してこない場合には、郵送による通知が有効です。配達証明のついた内容証明郵便で送れば、「いつ・誰に・どんな内容を送ったのか」を証拠として残せます。これにより、従業員から「通知を受け取っていない」と主張されるリスクを減らせます。

トラブルに備えて、通知書のコピーを社内で保管しておきましょう。

近年では、メールやSNSを使って解雇を通知するケースも見られます。送信履歴が残るため一見便利に思えますが、従業員が実際に内容を確認したかどうかを証明できない点が大きなデメリットです。そのため、メールやSNSのみで解雇通知を行うのは望ましくありません。

実務上は、郵送や手渡しといった確実性の高い方法を基本とし、メールやSNSはあくまで補助的な手段として用いるのが安全です。たとえば、内容証明郵便で通知を送ったうえで、同日にメールでも送信しておけば、「確かに解雇の意思を伝えた」という証拠力を高められます。

また、SNSで通知を行う場合は、業務連絡で普段から使用しているツール(社内チャットやビジネス用SNSなど)に限定しましょう。私的なアカウントへのメッセージ送信は、従業員のプライベートに不当に踏み込んだと受け取られやすく、プライバシー侵害と捉えられる可能性があります。

従業員の住所が不明になったり、転居先がわからず連絡が取れない場合には、公示送達(こうじそうたつ)という手続きを利用できます。これは、裁判所の掲示板に通知文を一定期間掲示し、掲示期間が経過すると「通知が届いた」とみなす制度です。

公示送達は「どうしても本人に通知書を送れない場合の最終手段」とされており、すぐに使えるものではありません。通常の郵送や訪問などの手段を尽くしたことを証明したうえで、裁判所に申し立てを行う必要があります。そのため、実務で公示送達を選ぶ場合は、弁護士を通じて進めるのが一般的です。

解雇通知書は、企業が解雇を行う際の法的根拠を示す重要な証拠です。書面で通知しておけば、不当解雇と主張された場合でも、適切な手続きを踏んだことを証明できます。

解雇は従業員の生活に大きく影響するため、労働基準法では厳格なルールが定められています。ここでは、企業側における解雇予告義務について解説していきます。

企業が従業員を解雇する場合、労働基準法第20条により「少なくとも30日前に予告を行う」ことが義務付けられています。もし30日前までに予告を行わない場合は、代わりに解雇予告手当(平均賃金30日分以上)を支払わなければなりません。これは、パートやアルバイトであっても変わりません。

この制度は、従業員が突然の解雇によって生活に困らないよう配慮するために設けられています。たとえば、解雇日の直前に「明日から来なくていい」と伝えるだけでは、従業員の生活基盤を一方的に奪うことになり、法律違反となります。

解雇予告も手当の支払いも行わなかった場合には、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

なお、解雇予告と解雇予告手当は併用することも可能です。たとえば、10日前に解雇を予告し、残り20日分の平均賃金を解雇予告手当として支払えば、法律上の義務を満たしたことになります。

労働基準法では一部に例外が設けられており、解雇予告が不要となるケースがあります。大きく分けると 「制度の適用除外者」 と 「解雇予告除外認定を受けた場合」 の2種類です。

次に該当する労働者は、解雇予告制度が適用されません(労働基準法第21条)。

また、企業が労働基準監督署の認定を受けた場合には、特定の事情に限って即時解雇が認められます。これを「解雇予告除外認定」といいます。具体的には次のようなケースが該当します。

解雇には「予告義務の例外」が認められる場合がある一方で、法律で解雇そのものが制限されているケースも存在します。これは、労働者の生活や健康を守るために特に保護が必要とされる状況であり、解雇を行っても無効と判断される可能性が高くなります。

代表的なケースは次のとおりです。

これらのケースでは、解雇通知書を作成したとしても効力が認められず、不当解雇として争われるリスクがあります。

解雇によるトラブルを防ぐためにも、解雇通知書を作成する際には細心の注意が必要です。

ここでは、解雇通知書を作成する際に特に注意すべきポイントを整理します。

解雇通知書で最も大切なのは、「解雇する」という意思をはっきり伝えることです。あいまいな表現を使うと、「これは解雇ではなく退職勧奨だ」と従業員に主張されるおそれがあります。

たとえば「退職していただきたい」「雇用契約を終了します」といった書き方は不適切です。これでは「合意退職」や「契約満了」と解釈され、解雇の効力が争われるリスクが高まります。

したがって、テンプレートにあるように「解雇」という言葉を明示し、誰が読んでも解雇処分だとわかる表現にすることが重要です。

解雇通知書には、解雇が効力を持つ日(解雇日)を明確に記載することが欠かせません。解雇日があいまいだと、雇用契約の終了時期が不明確になり、給与計算や社会保険の手続きにも支障が出ます。さらに、「本当に解雇されたのか」と争われ、企業が不利になる可能性もあります。

「来月中に解雇とする」「近日中に解雇とする」といった表現では、解雇日を特定できません。テンプレートのように、具体的な年月日を記載することが重要です。

解雇通知書には、就業規則や労働契約に基づいた根拠規定を明記することが重要です。単に「勤務態度が悪いため解雇する」と記載しただけでは根拠があいまいで、不当解雇だと判断されるリスクが高まります。

たとえば、「就業規則第〇条〇項(懲戒解雇事由)に該当するため、解雇します」のように、どの規定に基づいて処分したのかを具体的に示す必要があります。

このような記載があれば、企業が感情的に処分したのではなく、あらかじめ定められたルールに基づいて判断したことを証明できます。労働審判や裁判で争いになった場合にも、「客観的な規定に従った処分」であることを裏づける有力な証拠となります。

解雇理由は、解雇の有効性に直結する重要な要素です。従業員から証明書を求められた場合、会社は書面で解雇理由を通知する義務があります。解雇理由の記載にあたっては、以下の点に注意が必要です。

「無断欠勤が〇日以上続いた」「業務命令に複数回従わなかった」など、誰が見ても確認できる客観的な事実を記載することが重要です。

解雇通知書を渡さなくても解雇の効力自体は発生します。しかし、書面がなければ「言った・言わない」の争いになりやすく、後に不当解雇と主張されるリスクが高まります。トラブルを避けるためにも、必ず書面で交付することが望ましいです。

法律で細かいフォーマットは決められていません。ただし「解雇であること」「解雇日」「解雇理由」「就業規則における根拠」など最低限の事項は必ず記載すべきです。インターネット上でダウンロードできるテンプレートを利用しても構いませんが、自社の就業規則や状況に合わせて修正する必要があります。

トラブルを避けるためにも、できれば解雇通知書を交付することが望ましいです。解雇通知書でその事実を明確にしておかなければ、後に「合意退職だ」と争われる可能性があります。

なお、即日解雇の場合、解雇通知をした日に直接手渡しで解雇通知書を交付するのが望ましいです。

法律上は、そもそも解雇通知書を交付する義務はありません。そのため、解雇予告手当の支払いの有無に限らず、口頭での解雇も認められます。とはいえ、余計なトラブルを避けたいのであれば、原則として解雇予告通知書を作成するのが望ましいといえます。

直接の手渡しで受け取ってもらえない場合には、第三者の立会いもとで手渡ししてみるとよいでしょう。また、内容証明郵便の受け取りを拒否された場合でも、状況によっては通知書が従業員のもとに到達したと認められる可能性もあります。

受取拒否をされるということは、解雇理由に納得していない証拠です。普通郵便の活用も含めて、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

解雇通知書は、形式的な書面ではなく、企業を法的リスクから守る大切な証拠です。内容があいまいだと不当解雇と争われ、労働審判や訴訟に発展する可能性もあります。

解雇日や解雇理由、就業規則の根拠などを正しく記載し、証拠として残すことがトラブル回避の基本です。しかし、解雇に関する法律は複雑で、状況によって判断が分かれることも少なくありません。

そのため、少しでも迷った場合は、早い段階で弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家からアドバイスをもらうことで、リスクを最小限に抑え、安全かつ適切に手続きを進めることができます。

「VSG弁護士法人」では、企業側の労働問題に豊富な実績があり、案件によっては初回無料相談も受け付けています。トラブルの予防から解決まで徹底的にサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。