この記事でわかること

- 建設業許可の概要とは

- 建設業許可を取る要件とは

- 建設業許可は自分で取れるのか

建設業者が事業として建設工事を請け負う場合、原則として建設業許可の取得が必要です。

建設業許可は、建設工事の不良事故を防止し、適正な施工の実施を確保するための制度です。

許可を得るためには、国家資格の保有や一定の実務経験を有する技術者の設置などの要件を満たさなければなりません。

必要書類を揃えれば自分で申請可能ですが、申請にかかる手間や時間を削減するには行政書士に依頼するのがおすすめです。

行政書士に依頼すると、頻繁に行われる法改正にも対応してもらえるため、スムーズに許可を取得できるでしょう。

ここでは、建設業許可の概要や取得に必要な要件、取得するまでの流れなどを解説します。

「建設業許可」とは?

建設業許可は、土木や建築の一式工事や、大工・左官などの専門工事など、一定の工事を行う建設業者に取得が求められる許可です。

建築業法第3条で定められており、基本的には該当する工事を請け負う全ての建築会社が取得する必要があります。

ただし、条件を満たす簡単な工事であれば、許可がなくても作業が可能です。

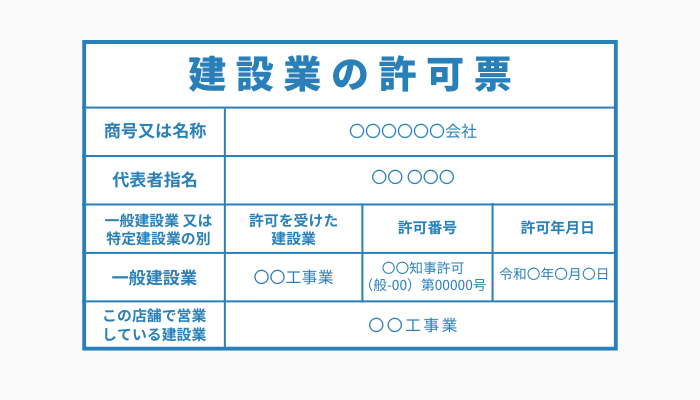

建設業許可を取得すると、建設業許可番号が発行され通知されます。

建設業許可番号は許可の種類や取得年、会社番号などを示す番号です。

建設業許可の区分

建設業許可には、許可を出す行政庁や下請契約の規模によって違いがあります。

違う種類の許可を取得してしまうと、建設業許可を受けているにも関わらず、一部の工事を請け負えない可能性があります。

工事を請け負うために、それぞれの区分について見ていきましょう。

許可を出す行政庁(大臣許可と知事許可)

建設業許可には、大臣許可と知事許可があります。

違いは、許可を取得した建設業者の営業所がある場所です。

建設業許可における営業所は、本店や支店だけではありません。

常時建設工事の請負契約を行う事務所など、実質的に営業を行っている事業所も含まれます。

なお、建設業の営業に関与しない店舗(本店も含む)や、工事現場の事務所・資材置き場などは含まれません。

上記の条件を満たす営業所が1箇所しかない場合や1つの都道府県内のみにある場合、該当する都道府県知事による知事許可が必要です。

営業所が2つの都道府県以上に存在している場合は、国土交通大臣による大臣許可となります。

基本的に、知事許可もしくは大臣許可いずれかの建設業許可しか取得できません。

2種類の許可は、あくまで営業所の所在地で区分されています。

ただし、複数事業所があり要件を満たせば、営業所ごとに土木や水道などといった別業種の許可を取得できます。

土木と建築など営業所により業種が違う場合は、後ほど解説する一般と特定それぞれの許可を取得可能です。

下請契約の規模(一般建設業と特定建設業)

下請契約の規模により、一般建設業と特定建設業の2種類があります。

違いは、発注者より元請として受注した工事で1件あたり5,000万円(建築業は8,000万円)以上の下請契約を結ぶかどうかです。

上記の条件に当てはまる下請契約を行う場合は特定建設業、それ以外もしくは下請契約しない場合は一般建設業となります。

あくまで判断のポイントは、元請として受注した工事を下請に出した金額です。

自社施工の工事や、下請として受注しさらに下請に出した工事は対象外となります。

条件に当てはまらなければ、一般建設業でも金額を気にせず工事の引き受けが可能です。

下請に材料を提供して、一般建設業許可の条件以内に契約金額を抑える対応もできます。

建設工事の種類(全29業種)

建設業許可は、全29種類の業種別に行われます。

2種類以上の業種を同時に許可取得でき、営業する内容により異なる許可を得る必要があります。

作業と対応する業種の許可を取得していなければ、その工事を請け負えません。

電気設備と屋根など複数の作業工程がある工事を請け負う際、許可を持っている範囲しか対応できない場合もあるため注意しましょう。

建設業における工事の種類は、以下の通りです。

| 工事の分類 | 工事の種類 |

|---|---|

| 一式工事 | 土木一式工事 |

| 建築一式工事 | |

| 専門工事 | 大工工事 |

| 左官工事 | |

| とび・土木・コンクリート工事 | |

| 石工事 | |

| 屋根工事 | |

| 電気工事 | |

| 管工事 | |

| タイル・レンガ・ブロック工事 | |

| 鋼構造物工事 | |

| 鉄筋工事 | |

| 舗装工事 | |

| しゅんせつ工事 | |

| 板金工事 | |

| ガラス工事 | |

| 塗装工事 | |

| 防水工事 | |

| 内装仕上工事 | |

| 機械器具設備工事 | |

| 熱絶縁工事 | |

| 電気通信工事 | |

| 造園工事 | |

| さく井工事 | |

| 建具工事 | |

| 水道施設工事 | |

| 消防施設工事 | |

| 清掃施設工事 | |

| 解体工事 |

工事内容の詳細や区分の考え方について、詳細は以下をご確認ください。

参考:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正):国土交通省

建設業許可の取得に必要な6つの資格条件

建設業の許可を受けるためには、次の6つの資格要件を満たしている必要があります。

- ①経営業務の管理責任者がいる

- ②専任技術者がいる

- ③財産的な基礎が安定している

- ④誠実に契約を履行する

- ⑤欠格要件に該当しない

- ⑥社会保険に加入している

以下、順番に説明していきます。

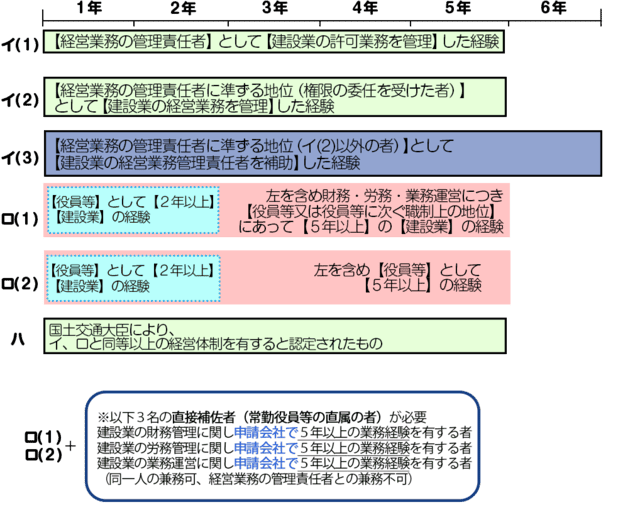

①経営業務の管理責任者がいる

建設業の許可を受けるためには、会社の経営業務に従事する管理責任者を、経営幹部としておいている必要があります。

経営幹部とは、個人事業の場合には事業主本人、法人企業の場合には取締役となっている人です。

ここでいう管理責任者については、以下のような経験を有していなければなりません。

②専任技術者がいる

建設業の許可を受けるためには、専任技術者を雇用している必要があります。

専任技術者は一定の資格か、実務経験を有していなくてはなりません。

資格は、許可を受けたい建設業によって異なります。

実務経験は、10年以上の経験または指定された種類の学校を出た後に3~5年従事した経験が必要です。

なお、社長自身が①、②の双方の資格を有している場合には、同一人物を管理責任者・専任技術者の両方に指定できます。

③財産的な基礎が安定している

建設業許可の申請をするときには、ある程度安定的に事業を経営していると役所側に判断してもらう必要があります。

具体的には、直前の事業年度における決算書で下記のどちらかの条件を満たさなければなりません。

- 貸借対照表の純資産の部合計額が500万円以上である

- 500万円以上の金額が記載された残高証明書を取得できる

④誠実に契約を履行する

建設業以外の事業で不正行為を行い、営業許可の取り消し処分になった経歴などがある場合、建設業許可を受けられない可能性があります。

建設業の許可を受けようとする人が、脅迫や横領といった法律に反する行為をする恐れがあるとみなされるためです。

なお、許可を受けようとする「人」とは、法人企業の場合には役員、個人事業者の場合は個人事業主本人が該当します。

⑤欠格要件に該当しない

建設業許可を受けるためには、欠格要件に該当してはいけません。

欠格要件とは、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない場合や、過去に許可を取り消された経歴がある場合です。

また、禁固以上の刑に処された経歴がある人や暴力団の構成員なども欠格要件に該当します。

⑥社会保険に加入している

2020年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。

この建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。

すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。

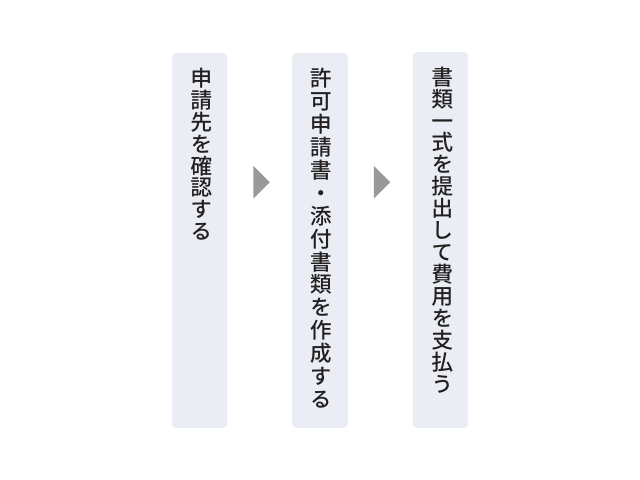

建設業許可の申請の流れ

要件を満たしている前提での、建設業許可申請の流れは以下の通りです。

①申請先を確認する

まずは、営業所の所在地により異なる申請先を確認しましょう。

申請先により、必要な書類や事前予約・郵送申請の可否などが異なる場合があります。

大臣許可の取得は国土交通省の各地方整備局へ、知事許可の取得は各都道府県庁へそれぞれ申請します。

各都道府県の許可行政庁一覧は、以下のリンクから確認してください。

②許可申請書・添付書類を作成する

申請先を確認したら、必要な許可申請書や添付書類を用意しましょう。

認可申請書は、許可行政庁のホームページよりダウンロードできます。

添付書類として、登記事項証明書や納税証明書といった、公的機関が発行する証明書が必要です。

以下の国土交通省のサイトで必要な書類一覧を確認し、漏れなく提出しましょう。

③書類一式を提出して費用を支払う

都道府県によっては建設業許可の予備審査が行われた後に、その後許可申請書と添付書類一式を提出します。

建設業許可の取得には、手数料もしくは登録免許税が不可欠です。

建設業許可を新規で取得する場合、必要な費用は以下の通りです。

| 許可行政庁 | 費用 |

|---|---|

| 都道府県知事許可 | 手数料9万円 |

| 大臣許可 | 登録免許税15万円 |

一般と特定を両方同時に取得する場合は、上記の手数料を2倍した料金を支払います。

さらに、別途事務手数料や添付書類の取得費用などに、3,000円程度の費用が必要です。

具体的には、登記証明書や印鑑証明書の発行手数料などが上記に含まれます。

建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期限は、5年後の建設業許可を取得した前日です。

例えば2024年の6月2日に建設業許可を取得した場合の有効期限は、2029年の6月1日です。

ちなみに、有効期間の満了日は土日祝日などに影響されません。

建設業許可に関するよくある質問

建設業許可に関するよくある質問は、以下の通りです。

- 建設業許可が必要な工事は?

- 建設業許可は自分で取れる?

- 建設業許可は個人事業主(一人親方)でも取れる?

- 建設業許可は更新が必要?

- 建設業許可証明書とは?

それぞれの質問についてみていきましょう。

建設業許可が必要な工事は?

公共工事や民間工事を受注する場合、原則として建設業許可の取得が必要です。

建設業法の規定ではありませんが、元請業者が下請業者の要件として建設業許可の取得を求めるケースもあるでしょう。

建設業許可が不要になるケースとして、以下にあてはまる場合は軽微な工事として建設業許可を取得していなくても受注可能です。

- 建築一式工事の場合

1件あたりの請負代金が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 - 建築一式工事以外の場合

1件あたりの請負代金が500万円未満の工事

請負代金の計算は、2以上の契約に分割するときも合算しなければならないため注意しましょう。

建設業法の工事とは事業として建設工事の完成を請け負う場合であるため、自社の建物を自ら工事する場合なども許可は不要です。

建設業許可は自分で取れる?

建設業許可を取得する場合、行政書士への依頼は必須ではないため、自分で取得できます。

申請の手引きや申請書類を市区町村のHPからダウンロードし、必要書類を作成して役所へ提出します。

ただし、許可を取得するためには申請のポイントを押さえる必要があり、建設業法の要件などを正確に把握した上での手続きが容易とは言えません。建設業法は頻繁に改正が行われるため、最新の改正内容を把握しなければ不許可になってしまうでしょう。

最新の建設業法の内容や申請の手引きなどを自分で調べるのは、非常に手間や時間がかかります。

本業で忙しいなど十分な時間がとれない場合は、行政書士に依頼するのがおすすめです。

建設業許可は個人事業主(一人親方)でも取れる?

建設業許可は、個人事業主(一人親方)でも取得可能です。

近年では、元請業者が下請業者に発注する条件として建設業許可の取得を求めるケースもあります。

500万円以上の工事を受注できるだけでなく、元請業者や顧客からの信頼を得られるなど様々なメリットがあるでしょう。

申請時は、大規模な法人の場合と比べて必要書類は少なくて済みます。

一方で、許可取得に必要な資格保有者や実務経験を有する人の確保が難しいのはデメリットになるかもしれません。

将来的に法人化する計画がある場合、個人事業主として取得した建設業許可は法人へ承継できます。

建設業許可は更新が必要?

継続して建設業の許可が必要な場合は、毎回有効期限を迎える30日前までに更新する必要があります。

審査手続きに約1カ月かかるためです。

手続きしないまま更新期限が過ぎると、許可が取り消されます。

また、期限後の更新はできないため、必要な場合は再度新規で申請を行わなければなりません。

建設業許可証明書とは?

建設業許可証明書とは、建設業許可の取得後に許可行政庁へ建設業許可証明願を提出すると取得できる証明書です。

許可を受けた業種や許可年月日、許可番号、有効期間などが記載されています。

建設業許可証明書と間違えやすい書類に、建設業許可通知書があります。

建設業許可通知書は、新規や更新の許可後に一度だけ送付される通知書であり、紛失や内容の変更があった場合でも再交付されません。

建設業許可証明書の場合、変更があった場合には最新の許可状況が記載されています。

建設業許可通知書や建設業許可証明書は、元請業者からの受注や公共工事の入札などで提出するため、大切に保管しておきましょう。

まとめ

建設業許可の取得は、一定規模以上の請負工事の受注ができるだけなく、取引先からの信頼など様々なメリットがあります。

行政書士への依頼は必須ではないため、事業者が自ら申請の手引きなどを確認して申請できます。

ただし、複雑な要件や法改正内容を把握するのは非常に時間や手間がかかるため、専門家である行政書士への依頼がおすすめです。

建設業許可は、取得してからも建設業法に沿った対応が必要です。

もし違反すると、許可の取り消しや営業停止などの罰則を受ける可能性があります。

ワンストップサービスを行う行政書士に依頼すると、許可取得だけでなく、取得後の法令対応についても的確なアドバイスがもらえます。

法令対応をプロに任せながら、本業である建設事業に専念できるでしょう。