この記事でわかること

- 建設業許可の概要

- リフォーム業に建設業許可が必要な理由

- リフォーム業で建設業許可を受けるメリット・デメリット

- 建設業許可の申請方法・費用

建設業は29種類に分類されており、いずれも行政庁の許可がなければ工事の請負はできません。

リフォーム業は許可業種に入っていないため、「リフォーム工事に建設業許可は必要なもの?」と考えている方もおられるのではないでしょうか。

リフォームは建物全体が対象になっており、内装工事だけではなく、屋根や配管などの工事も含まれます。

請負金額によっては建設業許可が不要になるため、リフォーム業がどのような扱いになるのか、建設業法上の考え方を整理しておくとよいでしょう。

本記事では、リフォーム業が建設業許可を取得しておいた方がよい理由や、行政庁への申請方法などをわかりやすく解説します。

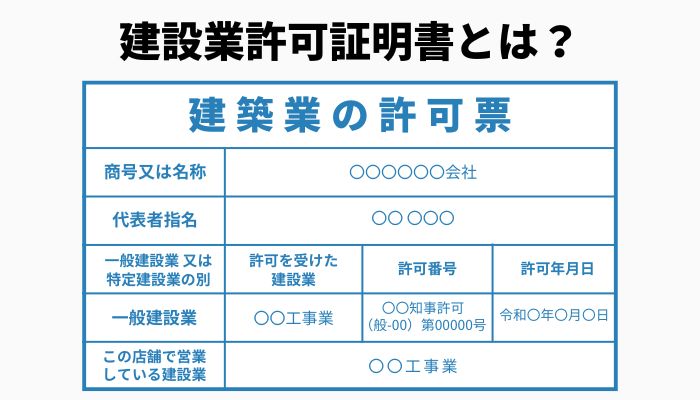

建設業許可とは

建設業許可とは、工事規模や請負金額が一定基準を超える場合に、国土交通大臣や都道府県知事に申請しなければならない許可を指しています。

営業所が1カ所の場合や、複数の営業所が同一都道府県内にあるときは知事許可、複数の都道府県に設置するときは大臣許可が必要です。

元請側が工事を発注する際も、請負業者の信用度を知る必要があるため、建設業許可の取得や工事実績などをチェックされます。

建設業許可を受けた業者は専任技術者などを設置しており、財産的基礎の要件も満たしているため、元請側も安心して工事を発注できるでしょう。

建設業許可が必要な業種

前述したように建設業許可が必要な業種区分は29種類あり、建設業法第3条の別表1によって以下のように規定されています。

- 土木一式工事

- 建築一式工事

- 大工工事

- 左官工事

- とび・土工工事

- 石工事

- 屋根工事

- 電気工事

- 管工事

- タイル、れんが、ブロック工事

- 鋼構造物工事

- 鉄筋工事

- 舗装工事

- しゅんせつ工事

- 板金工事

- ガラス工事

- 塗装工事

- 防水工事

- 内装仕上工事

- 機械器具設置工事

- 熱絶縁工事

- 電気通信工事

- 造園工事

- さく井工事

- 建具工事

- 水道施設工事

- 消防施設工事

- 清掃施設工事

- 解体工事

行政庁の許可を受けていない工事は施工できないため、木材設備の取り付けと吹付け工事を同時に行うときは、大工工事と左官工事の許可を受けなければなりません。

建設業法に定める工事を無許可で施工すると、罰金や懲役になる恐れがあるため注意が必要です。

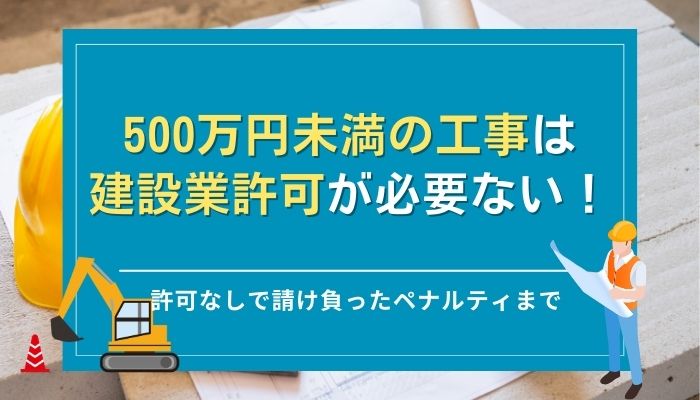

建設業許可が不要な工事

建設業の業種区分に定められた工事であっても、以下の工事は建設業許可が不要です。

- 税込みの請負金額が500万円未満の工事

- 税込みの請負金額が1,500万円未満の建築一式工事

- 150㎡未満の木造住宅工事(床面積の1/2以上を住居とする場合)

- 附帯工事

リフォーム工事は500万円未満(税込み)になるケースが多く、建設業許可がなくても施工できる場合があります。

主たる工事が壁の防音やクロス張りになっており、附帯工事で空調設備を施工した場合は、500万円以上の請負金額でも管工事業の建設業許可は必要ありません。

なお、請負金額は工事1件の合計額で判断するため、1つの工事が複数の契約に分かれている場合でも、合計額が500万円以上であれば建設業許可が必要です。

リフォーム業に建設業許可は必要?

リフォーム業は床張りや天井仕上げなどを総合的に施工するため、「建築一式工事の許可があればよいのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、建築一式工事は建物の新築工事や、マンションの大規模修繕などが対象となり、リフォーム業の範囲を超えています。

リフォームの工事を請け負う際は、以下の建設業許可を取得するとよいでしょう。

リフォーム業は内装仕上工事業を取得する

リフォーム業者が内装仕上工事業の許可を取得すると、以下の工事が施行可能になります。

- インテリア工事

- 壁張り工事

- 内装間仕切り工事

- 天井仕上工事

- 床仕上工事

- 防音工事

- たたみ工事

- ふすま工事

- 家具工事

住宅リフォームにはインテリア工事や壁張り工事などがあり、附帯工事を伴うケースも多いため、内装仕上工事業の許可があると広範囲なリフォームに対応できます。

なお、主に木材加工や造作工事などを施工し、内装仕上げを付帯工事として受注する場合は、大工工事業の許可を取得した方がよいでしょう。

外装リフォームには塗装工事や防水工事などの資格が必要

戸建て住宅などが経年劣化すると、内外装のリフォームを同時に依頼されるケースもあります。

内装仕上工事業では外装リフォームに対応できないため、外壁工事などを施工するときは以下の建設業許可が必要です。

- タイル、れんが、ブロック工事

- 塗装工事

- 防水工事

- 板金工事

板金工事は外装リフォームと無関係に思えますが、外壁の水切りやガルバリウム鋼板など施工する際は、建設業許可を取得しなければなりません。

外装リフォーム用に「足場」を組み立てる場合、とび・土工工事の許可も必要です。

工事の業種区分が異なるときは、請負金額の割合で建設業許可の取得を判断するとよいでしょう。

たとえば、屋根や外壁の防水工事を専門に扱っており、請負金額が他の工事よりも高額になる場合は、防水工事の許可申請を優先する必要があります。

リフォーム業で建設業許可を受けるメリット・デメリット

リフォーム業で建設業許可を受けるときは、以下のメリット・デメリットを考慮しましょう。

今後はリフォームの需要拡大が予想されるため、同業他社との差別化や、無許可によるトラブルなどを理解しておくと役に立ちます。

リフォーム業で建設業許可を受けるメリット

リフォーム業者が建設業許可を取得した場合、以下のメリットがあります。

- 500万円以上の工事を受注できる

- 信用力アップが見込める

- 将来的な需要拡大に対応できる

建設業許可を受けると500万円以上のリフォームを施工できるため、請負金額の制限を気にする必要がありません。

無許可の業者に比べて元請からの信用力が高くなり、高額かつ安定的な受注を見込める可能性もあります。

リフォームを必要とする建物はかなり多いため、早めに建設業許可を取得すると、将来的な需要拡大にも対応できるでしょう。

また、建設業許可の取得をきっかけに事業規模も大きくなり、都道府県外に支店を設置した場合は、各支店で請負契約を結べるため、受注を取りやすくなります。

リフォーム業で建設業許可を受けるデメリット

リフォーム業で建設業許可を受ける場合、すぐには要件を満たせないケースが多いため、時間がかかってしまうデメリットがあります。

建設業許可を取得する際は、経営業務の管理責任者や専任技術者の設置が要件になっており、それぞれ一定年数以上の経験が必要です。

資本金も一定額以上が必要であり、欠格要件に該当しないことや、誠実性などの要件も満たさなければなりません。

500万円未満のリフォームしか施工しない場合は、建設業許可を取得してもメリットを感じにくいでしょう。

建設業許可の申請方法・費用

建設業許可の申請方法は以下のようになっており、少なくとも9万円程度の費用がかかります。

国や都道府県に申請するときは、まず取得要件を満たしているかどうか、必ずチェックしておきましょう。

建設業許可の取得要件

リフォーム業で建設業許可を受ける場合、以下の要件を満たす必要があります。

- 経営業務の管理責任者を設置すること

- 専任技術者をすべての営業所に設置すること

- 請負契約の締結や履行に関して誠実であること

- 財産的基礎や金銭的信用を有していること

- 欠格要件に該当しないこと

経営業務の管理責任者は原則として5年以上の経験があり、常勤や社会保険への加入も建設業許可の要件となっています。

専任技術者は10年以上の実務経験、または高校(高専含む)や大学の指定学科を卒業し、3年や5年の実務経験を積んでいなければなりません。

一般建設業の場合は資本金が500万円以上あり、違法行為による許可取消しから5年を経過しているなど、財産的基礎や欠格要件も許可申請の際にチェックされます。

建設業許可の申請方法

リフォーム業で建設業許可を取得する場合、申請方法の基本的な流れは以下のようになります。

(1)許可業種を決定する

(2)建設業許可の取得要件を確認する

(3)資料収集と申請書類の作成

(4)許可行政庁に申請書類を提出(大臣許可は地方整備局、知事許可は都道府県庁に申請)

(5)許可行政庁による審査と許可通知書の交付

住宅リフォームは工事の種類が多いため、請負金額がもっとも高くなる業種で建設業許可を申請します。

申請書類の詳細は後述しますが、登記事項証明書などの収集や、書類作成に対応できないときは、行政書士に相談してみましょう。

建設業許可は申請手数料(法定費用)がかかるため、知事許可は9万円、大臣許可は15万円が必要です。

許可行政庁に申請書類を提出し、審査を通過すると、1カ月半~3カ月程度で建設業許可通知書が交付されます。

リフォーム業で建設業許可を申請するときの必要書類

リフォーム業で建設業許可を申請するときは、以下の「法定書類+添付書類」を許可行政庁に提出します。

- 法定書類:建設業許可申請書など

- 経営体制の証明資料:役員を経験した期間の建設業許可証、または請負契約書や工事注文書など

- 専任技術者の証明資料:資格証明書や実務経験証明書など

- 常勤がわかる資料:健康保険証や確定申告書のコピーなど

- 社会保険加入の証明資料:社会保険料の領収書のコピーなど

- 営業所の証明資料:営業所の写真や建物の登記事項証明書、または賃貸借契約書

- 身分証明書

- その他の証明書:会社の定款や都道府県事業税の納税証明書など

すべて揃えると膨大な量になり、法定書類は記入要領を間違えやすいため注意が必要です。

建設業許可の申請手続きをスムーズに進めたいときは、行政書士に相談するとよいでしょう。

まとめ

住宅リフォームは建設業許可がなくても施工できますが、税込みの請負金額が500万円未満の工事などに限られます。

国も小規模事業者向けの許可制度を検討しているため、今後は軽微な建設工事も規制化される可能性があるでしょう。

築年数の古い建物は今後もさらに増加するため、リフォーム業で建設業許可を取得していると、競争に強い企業体質を構築できます。

リフォーム業の建設業許可に悩みや不安があるときは、ぜひベンチャーサポート行政書士法人の無料相談を活用してください。