この記事でわかること

- 建設業許可の有無はバレるのか

- 建設業許可なしで工事を請け負った場合の罰則

- 罰則を受けないためのポイント

500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可を取得する必要があります。

しかし建設業許可の取得には様々な要件が必要で、すぐに取得できるものではありません。

また、慣れた工事であれば許可がなくても問題なく施行できる、と考える人もいるかもしれません。

許可を取得せず500万円以上の工事を請け負うことに、どんなリスクがあるのでしょうか。

今回は、無許可で工事を請け負った場合のバレる可能性や、罰則について解説します。

建設業許可なしで工事を請け負うとバレる?

「建設業許可がなくても問題なく続けてこられたから、許可がなくてもバレないのでは?」

そう考える人もいるのではないでしょうか。

しかし、思わぬところから無許可が発覚することも珍しくありません。

ここでは、建設業許可が不要な工事や、無許可で工事を請け負ったことがバレるパターンを解説します。

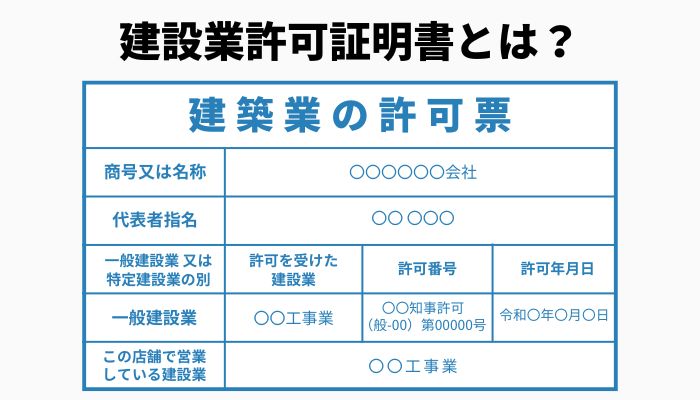

建設業許可が不要な工事とは

建設業許可を必要としない工事とは、軽微な工事や特殊な工事と呼ばれるものです。

具体的には、以下のような工事のことを言います。

【軽微な工事】

- 請負金額が500万円未満の工事

- 請負金額が1500万円未満の建築一式工事

- 延べ面積150㎡未満の木造工事

その他特殊な工事とは、自宅の改装など請負によらない工事などを言い、この場合も許可の必要はありません。

樹木の剪定、測量、調査などの業務は工事とみなされず、許可は不要です。

つまり請負金額が500万円以上(建築一式工事では1500万円以上)の工事は、必ず建設業許可が必要ということになります。

無許可工事がバレるのはこんなとき

500万円以上の工事を無許可で請け負った場合、発注者や同業者など、工事に関わった企業からバレる可能性が高いです。

決算時や許認可の取得更新時など、行政に報告を行う際は多くの場合、工事履歴を提出しなくてはなりません。

近年は報告内容や建設業許可の取得状況は、すべてオンラインで管理されているため、容易に内容の確認ができるようになっています。

そのため他社の報告内容からたどっていき、無許可工事がバレる可能性があります。

他には、現場で事故が起こった場合にバレることが多いです。

建設現場の事故は大事になりやすく、警察や行政が事故の調査に入ることが少なくありません。

その調査や報告時にバレる可能性が高いでしょう。

また、密告も可能性として考えられます。

商売敵を困らせてやろうと考える人は、どこの世界にもいるものです。

自社内で問題ないと思っていても、どこからバレるかわかりません。

無許可工事などの違法行為は決してしてはいけません。

建設業許可なしで工事を請け負った場合の罰則

建設業法では、虚偽申請や書類の不備など、違反内容に応じた様々な罰則が定められています。

建設業法で定められる主な罰則は、以下の通りです。

- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

- 6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金

- 100万円以下の罰金

- 10万円以下の過料

その中でも、無許可での建設業工事請負は、最も罰則の重い3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

また、罰金刑が科されると建設業許可申請の欠格要件に該当し、5年間は許可を取得することができません。

このため、許可を取得したくてもできない、ということになりかねません。

その後の事業の運営にも大きく影響する、非常に重い罰則であると言えます。

ちなみに、無許可業者へ発注した元請け業者も処罰の対象です。

無許可業者への発注は、建設業法第28条1項に違反する可能性があり、1年以内の営業停止処分が科せられる可能性があります。

罰則を受けると、建設業を営むこと自体が難しくなる可能性があります。

バレるバレないの問題ではなく、法律を遵守する意識を大切にしましょう。

建設業許可なしで罰則を受けないためのポイント

許可の必要性がわかっていながら、許可を取らずに工事を請け負うことは事業主としてリスクが高い行いです。

しかし、意図せず500万円以上の工事を請け負ってしまうことも考えられます。

建設業許可なしで請け負って罰則を受けることのないように、気を付けるポイントを解説します。

1つの工事を分割しない

1つの工事を細かく分割して契約し、それぞれ請負金額を500万円以内とすることはできません。

以下のような例を見てみましょう。

- 700万円の工事において、請求書を400万円と300万円に分割する

- 10カ月かかる工事を、それぞれ500万円以内の請負代金になるように工期を分割する

- 1つの工事の中で大工工事、電気工事、塗装工事など、工事の種類ごとに分けて請求する

これらは請求書、工期、工事の種類などを軸に分けるパターンです。

上記のように分割して請求したとしても、工事内容から1つの工事とみなされると、建設業法に抵触することになります。

消費税や材料費も含む

500万円の中には、消費税も含まれることに注意が必要です。

消費税を考慮すると、500万円以内の工事とするためには、工事本体を450万円程度に抑える必要があります。

消費税は比重が大きいため、意識しておかなければいつの間にか500万円を超えていたということになりかねません。

また、500万円には、材料費も含まれます。

もし発注者が購入し提供した場合でも、その代金は請負金額に合算されることになります。

500万円以上の工事依頼が来た時は

そもそも罰則を受けないためには、建設業許可を取得していない状態で500万円以上の請負工事を受注しないことです。

とはいえ、工事依頼が来たら無下に断ることも難しいでしょう。

500万円以上の工事依頼が来た場合の対処法を紹介します。

建設業許可を取得する

建設業許可は条件がそろっていれば、申請から1~2カ月ほどで許可がおります。

特定の工事を専門に長くやってきた場合であれば、専任技術者など申請要件を満たしている可能性が高いでしょう。

急ぎの案件でなければ、依頼を受けてから許可を申請し、許可がおりるまで待ってもらうのも一つの方法です。

ここでよくある間違いが、先に工事を受注してから工事期間中に許可を取ればよいという考え方です。

建設業許可は請負契約を締結する時点で必要になります。

許可取得前に契約を結ぶと、建設業法に違反するため注意しましょう。

他の業者を紹介する

建設業許可取得が間に合わず、自社で対応が難しい場合は、許可を取得している業者を紹介しましょう。

建設業許可なしで引き受けることは、自社だけでなく発注元にも迷惑をかけることになりかねません。

法的な理由を丁寧に説明し、信頼できる業者を紹介するようにしましょう。

紹介した後は、双方をフォローすることが大切です。

丁寧な対応が信頼関係の維持と、また新たな仕事の紹介につながるでしょう。

まとめ

建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うことは、建設業法に違反する違法行為です。

バレる可能性が高く、バレたときの罰則も非常に重いものです。

また、工事を請け負う側だけでなく発注元にも罰則があり、双方にとっていいことはありません。

企業として法を守り、規範意識を持つことを意識しましょう。