この記事でわかること

- 建設業許可を自分で取得する手順

- 申請の必要書類や費用について

- 申請代行の依頼をするなら行政書士へ

500万円以上の工事を行うには、建設業許可が必要です。

許可申請は必要書類が多いため難しそうに見えますが、自分で申請することができます。

今回は建設業許可の流れや必要書類、費用を詳しく解説します。

もし自分で申請することが難しい場合は、行政書士に依頼するとよいでしょう。

建設業許可を自分で申請する流れ

建設業許可を申請する流れは、以下のとおりです。

- 許可の区分、種類、業種を決める

- 許可要件に該当するか確認する

- 資料収集、申請書類を作成する

- 申請して結果を待つ

建設業許可を自分で申請する場合、まずは管轄の役所に相談に行きましょう。

手引きを見ながら丁寧に説明してもらえます。

先に一通りの流れを把握しておくと、より理解が深まり、申請までスムーズに進むでしょう。

ここでは、申請までの流れを一つずつ解説していきます。

許可の種類、区分、業種を決める

建設業許可は、工事の規模や実際に行う業種によって、申請する内容が細かく分類されています。

まずは自分の会社がどの分類に当てはまるのか確認することから始めましょう。

種類について

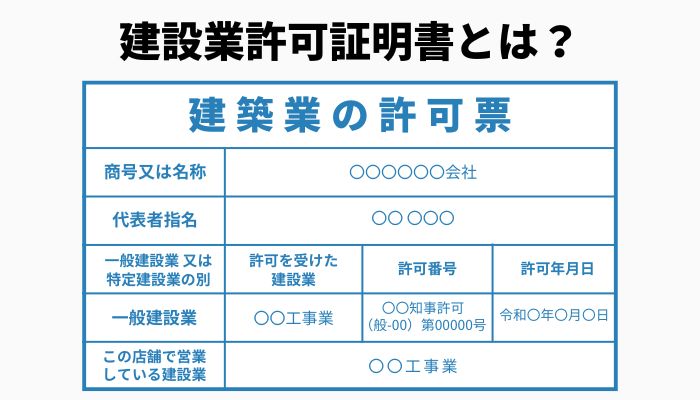

まず建設業許可は、国土交通大臣許可と知事許可の2つに分けられます。

| 許可の種類 | 適用 | 管轄 |

|---|---|---|

| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある場合 | 営業所のある都道府県の地方整備局 |

| 知事許可 | 1つの都道府県に営業所がある場合 | 営業所を管轄する土木事務所 |

1つの都道府県内に複数の営業所がある場合は、知事許可で申請します。

営業所や建設業許可を取得した場所に関係なく、工事はどこの都道府県でも行うことができます。

区分について

区分については、一般建設業と特定建設業の2つに分かれます。

分類の仕方は以下のとおりです。

| 一般建設業 | 元請けとして受注する工事代金が4500万円未満の場合 下請けとして営業する場合 |

| 特定建設業 | 元請けとして4500万円以上の工事を受注する場合 |

請け負う工事代金や、契約形態によって判断しましょう。

業種について

建設業は29種類(一式工事2種、専門工事27種)の業種に分類されます。

自分の会社が行う工事がどの業種に分類されるか、確認しましょう。

まれに一式工事を取得すれば、どんな工事でもまとめて請け負えると考える人がいますが、そうではありません。

たとえば建築一式工事のみ取得している場合、500万円以上の内装仕上工事を請け負うことはできません。

別で内装仕上工事の許可を取得する必要があります。

許可要件に該当するか確認する

建設業許可の取得要件は、以下のとおりです。

- 経営業務の管理責任者が常勤でいること

- 専任技術者が営業所ごとに常勤でいること

- 契約を誠実に履行していること

- 財産的基礎があること

- 欠格要件に該当していないこと

特に経営業務の管理責任者と専任技術者の要件は、取得のハードルが高いため、注意が必要です。

| 経営業務の管理責任者 | ・建設業の経営管理経験、または経営者に準ずる地位での管理経験が5年以上あるもの ・建設業で経営管理者の補佐業務経験が6年以上あるもの ・建設業で役員経験が2年以上、他業種で役員経験が5年以上あるもの ・5年以上の役員経験、かつ建設業の経験が2年以上あるもので、5年以上の財務・労務・運営管理経験者を補佐におく場合 |

| 専任技術者 | ・該当業種の国家資格取得者 ・所定学科の卒業後、実務経験が3年以上あるもの ・該当業種の実務経験が10年以上あるもの |

これらの要件を満たしていなければ、申請の許可は下りません。

申請の可否をしっかり確認しましょう。

資料収集、申請書類を作成する

建設業許可申請では、実務経験など要件を満たしているか、書類を集めて証明する必要があります。

請求書や注文書、確定申告書類や在職証明など多岐にわたるため、申請先の役所のアドバイスをもらいながら進めましょう。

資料が集まれば、申請書類を作成します。

申請書類は、都道府県のHPに掲載されているひな形をダウンロードして使いましょう。

中でも貸借対照表や損益計算書の財務諸表は、建設業法で定められた形式で作成する必要があります。

通常の決算報告とは形が異なることに注意しましょう。

申請して結果を待つ

すべての申請書類と資料がそろったら、区分や種類に応じて地方整備局または土木事務所に提出します。

ここで書類の不足や不備を指摘された場合、その場で修正できるものと出直しが必要な場合があるため、事前によく確認しましょう。

申請が通れば、1カ月前後で許可通知書が送られてきます。

許可通知書が届けば無事、建設業許可取得となり、工事の請負ができます。

建設業許可を自分で申請するときの必要書類

建設業許可申請の必要書類は、以下のとおりです。

| 書類名 | 法人 | 個人 |

|---|---|---|

| 建設業許可申請書 | 〇 | 〇 |

| 役員等の一覧表 | 〇 | × |

| 営業所一覧表(新規許可等) | 〇 | 〇 |

| 営業所一覧表(更新) | 〇 | 〇 |

| 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 | 〇 | 〇 |

| 営業所技術者等一覧表 | 〇 | 〇 |

| 工事経歴書 | 〇 | 〇 |

| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 〇 | 〇 |

| 使用人数 | 〇 | 〇 |

| 誓約書 | 〇 | 〇 |

| 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 | 〇 | 〇 |

| 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 | 〇 | 〇 |

| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 〇 | 〇 |

| 常勤役員等の略歴書 | 〇 | 〇 |

| 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 〇 | 〇 |

| 常勤役員等の略歴書 | 〇 | 〇 |

| 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 〇 | 〇 |

| 健康保険等の加入状況 | 〇 | 〇 |

| 営業所技術者等証明書(新規・変更) | 〇 | 〇 |

| 技術検定合格証明書等の資格証明書 | 〇 | 〇 |

| 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付) | 〇 | 〇 |

| 指導監督的実務経験証明書 | 〇 | 〇 |

| 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表 | 〇 | 〇 |

| 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 | 〇 | 〇 |

| 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 〇 | 〇 |

| 定款 | 〇 | × |

| 株主(出資者)調書 | 〇 | × |

| 貸借対照表 | 〇 | × |

| 損益計算書・完成工事原価報告書 | 〇 | × |

| 株主資本等変動計算書 | 〇 | × |

| 注記表 | 〇 | × |

| 附属明細表 | 〇 | × |

| 貸借対照表(個人用) | × | 〇 |

| 損益計算書(個人用) | × | 〇 |

| 登記事項証明書 | 〇 | 〇 |

| 営業の沿革 | 〇 | 〇 |

| 所属建設業者団体 | 〇 | 〇 |

| 納税証明書(納付すべき額及び納付済額) | 〇 | 〇 |

| 主要取引金融機関名 | 〇 | 〇 |

出典:国土交通省「【許可申請に必要となる書類の一覧】〈令和6年12月13日より適用〉」

このように、非常に多くの書類が必要です。

抜けや漏れがあると受理されないため、申請する前によく確認しましょう。

建設業許可の申請費用

建設業許可の申請には、費用がかかります。

ここでは自分で申請した場合と、行政書士に依頼した場合に分けて解説します。

自分で申請する場合

自分で申請をする場合に必要な費用は、国におさめる手数料と実費です。

国土交通大臣許可は15万円、知事許可は9万円を支払います。

この他に納税証明など、公的な証明書の発行に実費(数千円程度)が必要です。

行政書士に依頼する場合

行政書士は行政機関へ提出する書類の作成や、申請代行を行う専門家です。

建設業許可の申請代行は、行政書士に依頼しましょう。

行政書士に依頼した場合の費用は、国におさめる手数料と実費に加え、申請手数料として15万円前後が必要です。

費用は事務所ごとに異なるため、まずは問い合わせてみましょう。

建設業許可に関するよくある質問

ここでは、建設業に関する疑問や質問を解説します。

個人事業主(一人親方)でも建設業許可は取れる?

建設業許可は一人親方のような個人事業主でも、要件を満たせば取得できます。

500万円以上の工事を請け負う場合は、必ず許可を取得しましょう。

一人でできる建設業とは?

大工や塗装、左官などは一人でも作業ができます。

一人親方として独立しやすい業種といえるでしょう。

まとめ

建設業許可は自分で申請することができます。

申請先の役所に相談すれば、必要書類から流れまで丁寧に説明してくれるため、初めてでも安心です。

必要書類が多いため、抜けや漏れがないように一つずつ確認しながら準備しましょう。

もし書類集めや作成が難しい場合は、行政書士に申請代行を依頼できます。