この記事でわかること

- 一人親方とは

- 一人親方と個人事業主の違いとは

- 一人親方制度は廃止になるのか

一人親方とは、1人または生計を同一にする家族と事業を営む人をいいます。

広い意味では個人事業主と同義ですが、労働者の雇用がなく、建設業など特定の業種に限られ、加入する保険制度なども異なる点が特徴です。

一人親方は、自らの裁量で仕事を受注できる点がメリットです。

一方で、制度を悪用した偽装一人親方などの問題があり、制度の改善に向けて議論されています。

ここでは、一人親方になるメリットとデメリットや、一人親方になるための手続きなどをご紹介します。

- 目次

- 一人親方とは

- 一人親方と「個人事業主」「社長」との違い

- 一人親方が利用できる労災保険の特別加入制度とは

- 【2024年】建設業における一人親方制度は廃止?

- 2024年問題による一人親方の働き方の変化

- 一人親方になるメリット

- 一人親方になるデメリット

- 一人親方になる手続き

- まとめ

一人親方とは

一人親方とは、人を雇わず建設業や林業などの特定の事業を行う人です。

主に施主や施工会社などから依頼を受け、自分自身のみ、または生計をともにする家族と業務を行っている場合が該当します。

一人親方と「個人事業主」「社長」との違い

一人親方と似ているのが、個人事業主や社長です。

個人事業主は、株式会社や合同会社などの法人を設立せず、税務署に開業届を出して個人で事業を営んでいる人を指します。

一方で社長は、株式会社や合同会社などの法人を設立して、法人として事業を行う人です。

一人親方は、他者から雇われず自分自身で事業に取り組む点で、個人事業主や社長と共通しますが、以下の点で違いがあります。

- 業種の範囲

- 従業員雇用に関する制約の有無

- 労災保険の加入資格の有無

ここからは、それぞれの違いを詳しく解説します。

業種の範囲

個人事業主や社長が事業を始める際、建設業やIT業、士業、飲食業、販売業など、どのような業種でも制限はありません。

税務署への開業届けや法務局への法人登記などの手続きにより、個人事業主または社長になります。

一方、一人親方とみなされるには、建設業や林業などの特定の事業を営んでいる必要があります。

従業員雇用に関する制約の有無

個人事業主や社長が従業員を雇用する場合、雇用期間などの制限はありません。

一方、一人親方とは「労働者を使用せず、常態として単独で事業を行う者」と定義されています。

そのため、1人または生計をともにする家族と事業を営んでいる人を指します。

一人親方とみなされるには、原則として従業員を雇用せず1人または家族と事業を行わなければなりません。

例外的に、従業員を雇用した場合でも、雇用日数の合計が100日未満であれば、一人親方としてみなされます。

ただし、雇用日数が100日を超えてしまうと、一人親方とみなされなくなるため日数を守りましょう。

労災保険の加入資格の有無

基本的に、個人事業主や社長は労災保険に加入できません。

原則として、労災保険は会社員や公務員、アルバイトやパートなど、人に雇用される人を対象とした保険であるためです。

一方、一人親方の場合は、労災保険の特別加入が認められます。

多くの場合、一人親方は現場に出て仕事をするため怪我などのリスクが高く、業務の実態は雇われている労働者とあまり変わりません。

そのため、一人親方は特別に労災保険に加入できるとされています。

業務中の怪我や事故などは個人事業主や社長であっても起こるため、労災保険に特別加入できるのは一人親方の大きなメリットでしょう。

一人親方が利用できる労災保険の特別加入制度とは

労災保険の特別加入制度は、一人親方のように特定の事業に従事し、従業員を雇わない人が特別に加入できる保険制度です。

一人親方は、建設現場などで雇われている人と同じように働くケースが多いでしょう。

たとえば、現場で会った際に一目で一人親方なのか企業に雇われている労働者なのかはわかりません。

労災保険の特別加入は、上記のように雇用されていない場合であっても、労働者と同じ働き方をしている人を対象にした制度です。

補償される範囲

一人親方が労災保険で補償されるのは、主に業務災害と通勤災害の2つです。

業務災害とは、会社に雇用される労働者に発生した業務に起因する怪我や病気です。

通勤災害とは、自宅から職場まで、または職場から自宅までの通勤途中に負った怪我を指します。

加入手続きの方法

一人親方が労災保険に加入するには、以下の通り特別加入団体を経由しなければなりません。

| 加入要件 | ・一人親方等の団体(特別加入団体)の構成員である ・労働者を使用しないで一定の事業を常態として行っている |

| 申請手続 | 特別加入団体を経由して、特別加入申請書を所轄の労働基準監督署へ提出する |

粉塵作業や鉛業務など、特定の業務に一定期間従事した経験がある場合、健康診断の受診が義務付けられています。

特別加入時健康診断申出書を特別加入団体に提出し、指定された期間内に労働局が委託している診断実施期間で受診しましょう。

【2024年】建設業における一人親方制度は廃止?

一人親方制度は廃止されず、今後も継続する見込みです。

一方で、インボイス制度や偽装一人親方の問題などが議論されており、制度が廃止される可能性があるといわれる原因になっています。

ここからは、インボイス制度と偽装一人親方の問題について見ていきましょう。

インボイス制度

インボイス制度とは、買い手へ正確な税額や税率を伝えるための制度です。

買い手は、適格請求書発行事業者として登録された売り手から、要件を満たした適格請求書を受領しないと仕入税額控除ができません。

消費税の納付額が増えるため、売り手である一人親方に適格請求書発行事業者への登録を求めるケースもあるでしょう。

年間の課税売上高が1,000万円未満の一人親方は、消費税の納税を免除できます。

ただし、適格請求書発行事業者として登録すると消費税を納付しなければなりません。

取引上の都合で登録したが、消費税分の負担が増えてしまい、事業を見直さなければならない一人親方もいるかもしれません。

偽装一人親方の問題

偽装一人親方とは、自社の雇用として扱う必要のある労働者を一人親方として独立させ、偽装の請負契約をさせる行為です。

労働者と同じ指揮命令関係や待遇にもかかわらず、法定福利費や残業代などの経費を削減する目的で偽装請負が行われます。

偽装請負は違法であるため、懲役刑や罰金刑の他、建設業許可の取り消しなどのリスクがあります。

会社側が自社の雇用でないために労働時間や休日などの規制対象外として扱うと、労働者とのトラブルに発展するケースもあるでしょう。

労働者を保護する観点から、制度の悪用を防ぐための見直しが検討されています。

2024年問題による一人親方の働き方の変化

建設業界における2024年問題とは、以下のように働き方改革として労働時間などが規制される問題です。

- 残業は月45時間かつ年360時間まで

- 時間外労働は年720時間まで

- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間、2~6カ月の平均は月80時間まで

働き方改革は建設業界全体で求められているため、一人親方にとっても就労環境の改善などメリットがあるでしょう。

一方で、仕事量を増やすために一人親方を選択した方にとっては時間の上限を適用された場合に制約となるかもしれません。

ここからは、一人親方になる具体的なメリットとデメリットを確認していきましょう。

一人親方になるメリット

一人親方になるメリットは、以下の通りです。

- 自由な働き方を選べる

- 収入が上がる可能性がある

それぞれのメリットについて見ていきましょう。

自由な働き方を選べる

会社に勤務されている方であれば、原則として会社の指示で仕事が割り振られます。

基本的には仕事を選べず、激務を強いられるときもあるかもしれません。

一人親方の場合、仕事を受注するかどうかは事業主自身の判断にゆだねられます。

たとえば子どもが生まれたため子育てに時間を使いたいなど、ライフステージに応じて働き方を選びたいときもあるでしょう。

専門分野の経験を深めたい、過負荷すぎる職場を避けたいなど、就業環境を選ぶ働き方も可能です。

収入が上がる可能性がある

会社に勤務している場合、給料は固定給として支払われるケースがほとんどでしょう。

昇進や昇格、年次昇給で収入は上がりますが、会社によっては大幅に昇給するまでに何年もかかるケースが珍しくありません。

一人親方であれば、仕事量を増やすと収入の増加に直結します。

仕事量を増やす以外に、専門分野の技術力を磨く、資格を取得する、幅広い工種に対応するなどの方法で報酬単価が上がる可能性があります。

仕事上の評価を得られれば、発注者への価格交渉も行いやすくなるでしょう。

一人親方になるデメリット

一人親方になるデメリットは、次の通りです。

- 収入が不安定になりやすい

- 休業に関する補償対象から外れてしまいやすい

それぞれのデメリットについて、詳しく解説します。

収入が不安定になりやすい

一人親方は受注するかどうかを選択できる一方で、安定した受注がなければ収入が減ってしまう可能性があります。

受注が安定しても、一つの取引先に依存していた場合、取引先が倒産すると収入がゼロになってしまうリスクもあるでしょう。

収入を安定させるには、複数の取引先から安定して受注をもらう必要があります。

報酬の未払いが起きている取引先ではないか、倒産のリスクはないかなど、取引先についての与信調査なども自身で行う必要があるでしょう。

休業に関する補償対象から外れてしまいやすい

一人親方は、労働者を対象としている失業給付や雇用調整金の対象外とされています。

会社では心身が故障した場合に休業制度があり、回復後に復帰できますが、一人親方が休業すると取引先との失注につながりかねません。

対処法としては、一人親方が労働保険に特別加入した場合、休業補償や療養補償を受けられます。

現場作業の多い一人親方は事故による怪我で働けなくなるケースもありますが、労災保険に特別加入すれば安心して就業できるでしょう。

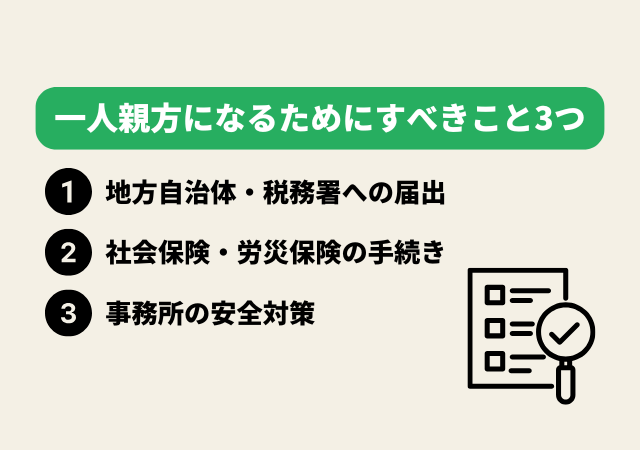

一人親方になる手続き

一人親方になる手続きは、以下の通りです。

地方自治体・税務署への届出

個人で事業を始める場合、納税地を管轄する税務署での手続きが必要です。

事業開始から1カ月以内に、税務署へ開業届とマイナンバーカードの写しを提出しましょう。

確定申告を青色申告で行う場合は、税務署へ青色申告承認申請書の提出も必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認届を税務署に提出すると、源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになります。

税務署の手続き以外では、自治体での手続きが必要です。

地方税(事業税・住民税)の登録のため、個人事業開始申告書を忘れずに提出しましょう。

社会保険・労災保険の手続き

一人親方の場合、会社に勤務する方とは加入する保険制度が異なっています。

会社員が加入する健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険などは、一人親方は加入対象となりません。

加入するのは、国民健康保険や国民年金、特別加入の労災保険などです。

居住する市区町村役場の窓口へ、年金手帳や本人確認書類、会社を退職したときは離職票や退職証明書などを持参して申請しましょう。

国民年金は、厚生年金と比べると受給できる年金が少なくなるケースがあります。

老後の受給額を増やしたい場合は、私的年金への加入を検討しましょう。

事務所の安全対策

労働安全衛生法では、業務によって起きる事故の防止や健康管理など、個人事業主である一人親方にも安全対策を求めています。

建設業などは現場で重大な事故が発生するリスクがある一方で、十分な対策がとられていないケースも少なくありません。

そのため、事業者は雇用する労働者の安全を保護しなければなりませんが、一人親方自身にも同様に災害防止策が義務付けられています。

例えば、機械の点検や有害物質の安全な取り扱い、業務の安全衛生に関する受講などです。

まとめ

近年、建設業界では人手不足から働き方改革が行われており、一人親方制度も内容を見直されています。

一人親方制度は今後も継続する見込みですが、制度の改定に備えて業界の動向などは注目しておきましょう。

建設業界に関連する法令は頻繁に改正が行われるため、調べて対応するには手間や時間がかかります。

法改正に対応するには、行政書士に相談するのも有効な方法です。

行政書士に相談した場合、建設業法の対応について的確なアドバイスを得ながら、本業の施工などに専念できるでしょう。