【2/8~2/14】今週の出来事

ニュース目次

01北新地ホステスの所得税8600万円を納めず クラブ経営者を告発

ホステスらの源泉所得税約8600万円を納めなかったとして、大阪国税局が所得税法違反の罪で、大阪・キタの歓楽街「北新地」にある会員制クラブの岡貴治経営者(51)=大阪市北区=を大阪地検に告発したことが11日、関係者への取材で分かった。

関係者によると、岡経営者は北新地で「CLUB WIN」など複数の会員制クラブを経営。令和4年9月~5年12月、在籍していた黒服やホステスから源泉徴収した所得税約8600万円を納付しなかったという。

岡経営者は、黒服やホステスには源泉徴収分を差し引いた給与や報酬を支払っていたが、源泉徴収分を納めずに店の事業資金などに充てていたという。

産経新聞:北新地ホステスの所得税8600万円を納めず クラブ経営者を告発

022億7千万円脱税疑い3人告発 相続で名古屋国税局

相続財産から現金を除外して相続税約2億7千万円を脱税したとして、名古屋国税局は6日、相続税法違反の疑いで、いずれも名古屋市中村区の会社役員、松本瑠美子氏(84)と長男の浩志氏(60)、次男の有弘氏(59)を名古屋地検に告発したと発表した。昨年12月13日付。

国税局によると、3人は令和3年1月に死亡した男性の妻子として財産を相続。財産のうち、現金5億5300万円を除外する方法で、相続税約2億7千万円を免れた疑いがあるとしている。

関係者によると、現金の一部を除いた金額を税理士に伝え、申告していたという。

産経新聞:2億7千万円脱税疑い3人告発 相続で名古屋国税局

03税務署 用紙コーナーの見直し

オンライン手続等の更なる推進の観点から、令和7年12月までに、順次、税務署窓口で配付する用紙の配付方法を見直していきます。

具体的には、税務署の窓口付近に設置している「用紙コーナー」を撤廃することで、書面による手続からオンライン手続へ誘導するとともに、書面による用紙が必要な方のために、国税庁ホームページからの用紙取得が容易になるように、あわせて国税庁ホームページの用紙掲載場所等の見直しも進めていきます。ただし、総合窓口で請求いただくことで、これまでどおり、必要な用紙は交付いたします。

日税連:税務署 用紙コーナーの見直し

04賞与水増し、9千万脱税疑い エンジン製造会社を告発

従業員の賞与を水増しして法人所得を圧縮し約9700万円を脱税したとして、大阪国税局が法人税法違反の疑いで農業機械用ディーゼルエンジン部品製造会社「中瀬製作所」(大阪市東成区)と、藤本宗正代表(75)を大阪地検に告発したことが11日、関係者への取材で分かった。

告発容疑は、2023年3月期までの2年間、従業員の賞与を水増しして約3億8100万円の所得を隠した疑い。水増し分はキックバックさせ、代表が個人的なブランド品や貴金属の購入に充てていた。

NHK:賞与水増し、9千万脱税疑い エンジン製造会社を告発

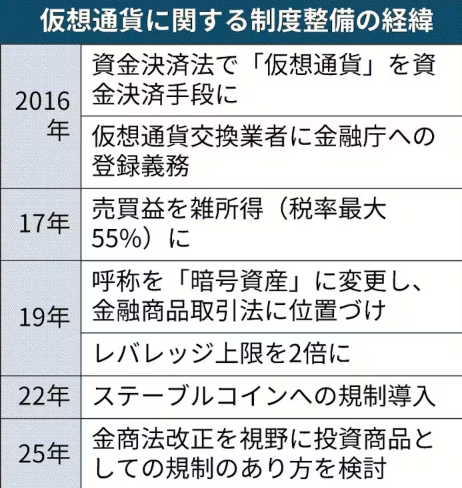

05仮想通貨を有価証券並み扱いに 金融庁検討、ETF解禁に道

金融庁が暗号資産(仮想通貨)を有価証券に並ぶ金融商品として位置づける方向で検討に入ったことがわかった。事業者により詳しい情報開示を求めて投資家保護を図る目的だ。仮想通貨で運用する上場投資信託(ETF)の解禁を視野に活用の促進にもつなげる。

金融庁は現在、有識者との非公開の勉強会で、仮想通貨に関する現状の規制が十分かどうかを検証している。この勉強会での成果を基に、6月中に制度改正の方向性を公表し、秋以降に開く金融審議会に諮る方針だ。審議会の議論を踏まえ、2026年の通常国会に関連法の改正案を提出することを目指す。

金融庁が新たな規制を検討するのは、日本でも仮想通貨に投資する人が増えているためだ。日本暗号資産等取引業協会によると、仮想通貨の開設口座数は24年12月時点で1181万にのぼる。投資家を保護するだけでなく、適切に関連ビジネスを活性化していく上でも実情に合った法整備が不可欠だと判断した。

仮想通貨が法的に有価証券並みの扱いになれば、現物のビットコインなどで運用するETFの解禁につながる可能性がある。国民の資産形成に役立つ金融商品としての認識が浸透する契機となるためだ。

日経新聞:仮想通貨を有価証券並み扱いに 金融庁検討、ETF解禁に道

06国庫に帰属「相続人なき遺産」1000億円超

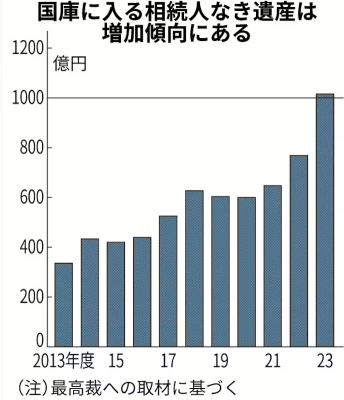

相続人が不在で国庫に入る財産が2023年度に1015億円となったことが最高裁への取材で分かった。10年で3倍に増え、初めて1000億円を超えた。配偶者や子どものいない単身高齢者は増加しており、今後も増え続ける可能性が高い。

相続時に登記されないことなどによる「所有者不明の土地」が全国で問題化し、土地については23年4月から国が不要な土地を引き取り国有地とする「相続土地国庫帰属制度」が始まった。資産は国庫に帰属すると使途が選べず、専門家は「望む使い道があれば早めに遺言をつくるべきだ」と指摘している。

「相続人なき遺産」が近年増えている大きな要因が単身高齢者の増加だ。厚生労働省の23年の国民生活基礎調査によると、65歳以上の3952万7000人のうち「単独世帯」は21.6%(855万3000人)だった。10年前の17.7%から増加傾向となっている。

国立社会保障・人口問題研究所の24年推計で、65歳以上の一人暮らしは50年に1084万人となる。高齢者の単独世帯で未婚者の割合も男性が6割、女性が3割になる見通しだ。

国庫以外の遺産の行き先として、遺言を残してNPOなどに寄付する「遺贈寄付」がある。相続の実務に詳しい松岡章夫税理士は「家族を持つ人が少なくなり、相続人がいない人は増えている。特定の使途に遺産を使ってほしいという希望がある場合などには、早めに遺言を準備すべきだ」と話している。

日経新聞:国庫に帰属「相続人なき遺産」1000億円超