【6/15】今日のニュース

ニュース目次

01「地方税お支払サイト」で多重納付 124自治体で約3000万円

4月から始まった自動車税などの電子納付サービス「地方税お支払サイト」で、2回以上の多重納付のトラブルが発生していたことが14日、毎日新聞の取材で分かった。サイトを運営する地方税共同機構によると、5月に多重納付のトラブルに見舞われた対象は124自治体で636件、2980万9820円に及ぶ。返金が2カ月後に及ぶケースや、納税者が多重納付に気付いていない可能性もあるといい、各自治体が対応に追われている。

同サイトは、納税者がスマートフォンでQRコードを読み取ったり納付書番号を入力したりして、クレジットカードやインターネットバンキングなどから支払い方法を選んで納税できる仕組み。共同機構によると、5月8日午後4時~9日午前6時の間、「地方税お支払サイト」でクレジットカード払いをした際に、同じ納付書で複数回、納付できる状態になっていたという。さらに、本来は納付後すぐに納付完了を伝えるメールが送られるが、最大8時間遅れたという。

毎日新聞:「地方税お支払サイト」で多重納付 124自治体で約3000万円

02軽減・インボイス・総額の個別通達を消基通に統合

国税庁は、「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見募集をしている。募集期間は6月30日まで。これは、本年10月1日からインボイス制度が開始されることを踏まえ、軽減税率制度及びインボイス制度に係る個別通達を消費税法基本通達(消基通)に統合等することによる改正を行うこととしたもの。改正後の消基通の取扱いは、10月1日から適用する。

軽減税率制度及びインボイス制度については、それぞれ制度開始前から個別通達を制定し、これらに関する法令の解釈を示してきた。また、消費税の課税事業者に義務付けられている「総額表示」に関しても個別通達において法令の解釈を示してきたが、同通達で解釈を示していた税額計算の方法がインボイス制度においては一般化されるため、「総額表示」に関する個別通達も廃止し、消基通に統合する。

統合するのは、1)軽減通達(「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達))、2)インボイス通達(「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達))、3)総額通達(「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達))。

TabisLand:軽減・インボイス・総額の個別通達を消基通に統合

03商工中金、新会社で中小DX支援 民営化の法改正で

商工組合中央金庫(商工中金)の完全民営化に向けた法律が14日成立した。2年以内に予定する政府保有株の売却と、それに伴う業務制限の緩和を受けて、商工中金は中小企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援する新会社などを立ち上げる方針だ。

日経新聞:商工中金、新会社で中小DX支援 民営化の法改正で

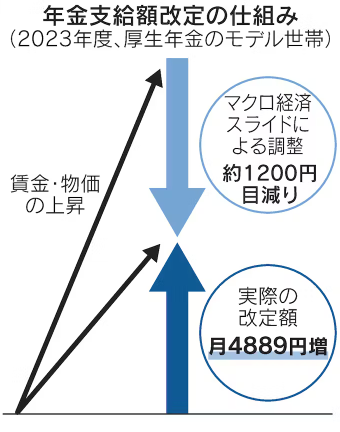

04厚生年金、増額幅を月4889円に抑制 マクロスライド発動

2023年度の公的年金の支給が15日から始まる。物価高や賃金上昇を背景に平均的な世帯が受け取る月額は厚生年金で前年度比4889円増える。年金支給額を抑制する措置が3年ぶりに発動され、増加幅は約1200円目減りする。発動は制度導入から4回だけで、先送りのツケが年金の持続性を弱めている。

クロスライド発動の先送りは将来の給付水準に影響が及ぶ。04年度当時、国民年金の引き下げを23年度までの20年間で終える予定だった。実際は度重なる発動見送りで引き下げが46年度まで続き、当初の想定より支給水準は下がる見通しだ。

加えて実際の年金受給者の生活にも影響する。物価が大きく上昇した局面でマクロスライドが発動されれば、受け取る年金の額が減ってしまう。

ニッセイ基礎研究所の中嶋邦夫・上席研究員は発動の見送りは年金制度の持続可能性を損なう恐れがあると警鐘を鳴らす。「デフレ下でもツケをためずに毎年調整を実施し、支給額を抑制することで年金財政の健全化を図るべきだ」と訴える。

日経新聞:厚生年金、増額幅を月4889円に抑制 マクロスライド発動

05和室の床下開けると現金 SNSを使った脱税勧誘も「マルサ」昨年度の摘発100億円 国税庁

国税庁は全国の国税局査察部、通称「マルサ」が、昨年度に総額およそ100億円の脱税を告発したと発表しました。

物が散乱した住宅の和室。畳の下の床板を外すと、床下に袋が隠されていました。その中には、総額3000万円の現金が。これは「マルサ」が強制調査で見つけた脱税資金です。

国税庁は、「マルサ」が昨年度告発した脱税が103件で、総額およそ100億円だったと発表しました。新型コロナの感染拡大による調査自粛の影響で、3年連続で減っていましたが、件数も金額もコロナ前の水準に戻りつつあります。

中でも目立つのは、SNS上で勧誘され安易に脱税してしまうケースです。

「払いすぎている税金を戻しませんか?」

「副業で赤字が出た」などとウソの申告をすれば、税金の還付が受けられるといった誘い文句に乗せられ、所得税を不正還付、つまり脱税をしたとして、昨年度は会社員の男女100人以上が国税当局の指摘を受けました。

国税庁調査査察部 中西佳子 査察課長

「SNSでの延長で、安易に脱税を犯してしまう事案が出てきていると感じています。ぜひ、そういった一線を越えないように、皆様には気を付けていただきたい」

国税庁は「経済・社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に刑事責任を追及していく」としています。

TBS NEWS DIG:和室の床下開けると現金 SNSを使った脱税勧誘も「マルサ」昨年度の摘発100億円 国税庁

06住所変更登記の義務可はもうすぐ

相続登記義務化は令和6年4月1日から開始されますが、住所変更登記の義務可もすぐに開始される予定です。

意外に登記をされていないかたは多いですよね。

①転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」

②結婚などで氏名が変わった場合にする不動産の所有者の「氏名変更の登記」

の申請を検討されている方は、こちらのご案内をご覧ください。

令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月までに、不動産を所有している場合の住所や氏名の変更の登記申請が義務化されます(具体的な施行日(スタート日)は、今後定められます。)。

法務局:住所変更登記の義務可はもうすぐ