【5/15】今日のニュース

ニュース目次

01国庫帰属制度がスタート

(税理士新聞第1772号5月15日号より)

帰属制度の承認申請手続きを巡っては、書類作成に限って弁護士、司法書士、行政書士の代行が認められ、税理士申請代行はできませんが、事前の個別相談は可能なようです。しかしながら、土地を国庫に帰属させるには条件が厳しく、下記に記載した①~⑩の要件に該当しない土地でないと帰属させることができません。該当しない土地であれば、普通に売却できるのではないでしょうか。

晴れて国庫に帰属させることになったとしても、10年分の管理費にあたる負担金を納めなくてはならず、市街化区域の宅地200㎡の場合、793,000円という高額になるのです。使い勝手としては大いに疑問が残ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

相続した不要な土地を国に帰属させることのできると相続土地国庫帰属制度。法務局で申請を行い、一定の負担金を納めることで所有権を手放すことができます。来年には相続土地の登記が義務化され違反には罰則があることから、使う当てがなく売り手もつかない土地の処分方法として検討することが増えそうですが、以下の土地は国に帰属させることができません。

①建物がある土地

②担保権や使用、収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路など他人によって利用されている土地(墓地、境内、現に通路などに使用されている土地)

④土壌汚染されている土地

⑤境界不明確地や所有権の帰属等に争いがある土地

⑥崖地(勾配30度以上あり、かつ高さが5メートル以上の土地)

⑦車両・樹木等の残置物がある土地

⑧地下埋設物等がある土地

⑨隣人等との争訟が必要な土地(隣人により通行が実際に妨害されている、所有権に基づく使用及び収益を目的とする権利が妨害されている土地)

⑩その他の通常の管理や処分をするに当たり過分の費用又は労力がかかる土地(災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える必要がある土地など)

02相続時精算課税制度適用者に対するお知らせの送付が始まります

相続時精算課税制度は平成15年度税制改正により導入され20年の歴史のある制度となりましたが、この適用したことを失念し、相続税申告書を提出したあとに税務署から連絡がくるといったケースが後を絶ちません(届出を確認できる制度があるのだから、それを利用しないのが悪いといわれればそれまでですが、それをいうならこのご時世、オンライン上で確認できるようにするなど、対策を講じていただきたいものです)。

そこで、東京国税局が令和5年5月から、令和4年10月以降相続発生から、相続時精算課税を適用して贈与を受けた受贈者に対して、その旨のお知らせを送付することになりました。

相続時精算課税制度を適用してから実際に相続が発生するまで間が開いていて納税者自身が失念してる場合、税理士を変更していると気づかない可能性が非常に高くなります。そのため、この通知制度は非常にありがたいのですが、東京国税局の管轄のみのため、東京都、千葉県、神奈川県、山梨県の1都3県のみです。また、相続税の申告案内の対象になっていない場合や、相続時精算課税制度適用者が東京国税局の管轄外に居住している場合、東京国税局管内に居住している相続人、東京国税局の管轄外に居住している相続人のいずれの方も通知対象外です。この通知がないからといって相続時精算課税制度適用財産がないということではないので注意が必要となります。まだ試行のため、致し方ない部分であろうとは思いますが、ぜひ全国に広まり、通知をしていただけるとありがたいですね。

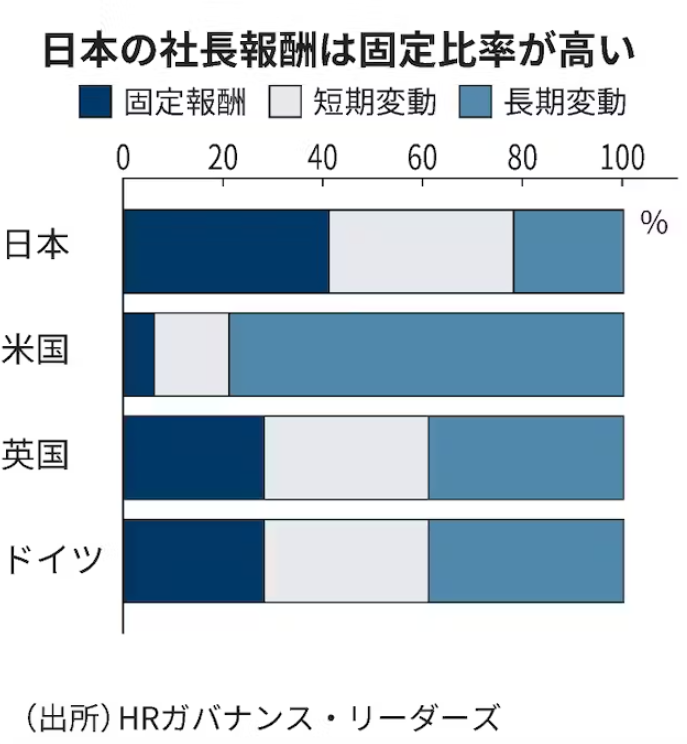

03日本の経営者報酬、業績連動比率59%に上昇 22年度

日本企業の経営者が受け取る報酬のうち、業績に連動する割合が高まっている。企業統治支援のHRガバナンス・リーダーズがまとめた調査によると、2022年度に日本企業のトップが受け取った報酬のうち、業績などに連動する変動報酬の比率は59%を占め、前年度から9ポイント上昇した。

HRガバナンスが日本、米国、英国、ドイツの主要な株式指数の構成企業のうち、連結報酬などが開示されている時価総額上位100社を対象に調べた。日本企業の社長報酬は22年度実績が2億2000万円で21年からは2割増だった。報酬の内訳をみると、業績などに連動する変動報酬の比率が50%から59%にまで高まった。

日本の役員報酬は伝統的に固定報酬の比率が高かったが、企業実績に合わせ経営陣を評価する報酬の考え方が浸透しつつある。米国は変動報酬が全体の94%、英国では72%を占め、報酬水準を押し上げる要因になっている。米国の22年度の報酬額は31億3000万円で、日本とは14倍近い差がついている。英国(5億9000万円)、ドイツ(6億2000万円)など欧州とも差が開いている。

日経新聞:日本の経営者報酬、業績連動比率59%に上昇 22年度